折り紙の美が宇宙工学を革新! 米大学生が開発した「ブルームパターン」、その形状とは?

折り紙を愛するアメリカの大学生ケルヴィン・ワンと、世界的な折り紙作家でもある物理学者らが、新たな形状「ブルームパターン」を開発した。花のように開き、コンパクトに畳めるこのパターンは、宇宙工学に革新をもたらし得ると期待が寄せられている。

日本の伝統文化として世界的にも知られる折り紙は、室町時代の伊勢家などが考案した儀礼折りが発展し、紙の大量生産が始まった江戸時代には庶民の娯楽として広まった。現在では立体的な創作折り紙が盛んに作られる一方、その軽量性と機能性を活かし、複雑な構造を効率的に生み出せる技術としてエンジニアリング分野にも応用されている。

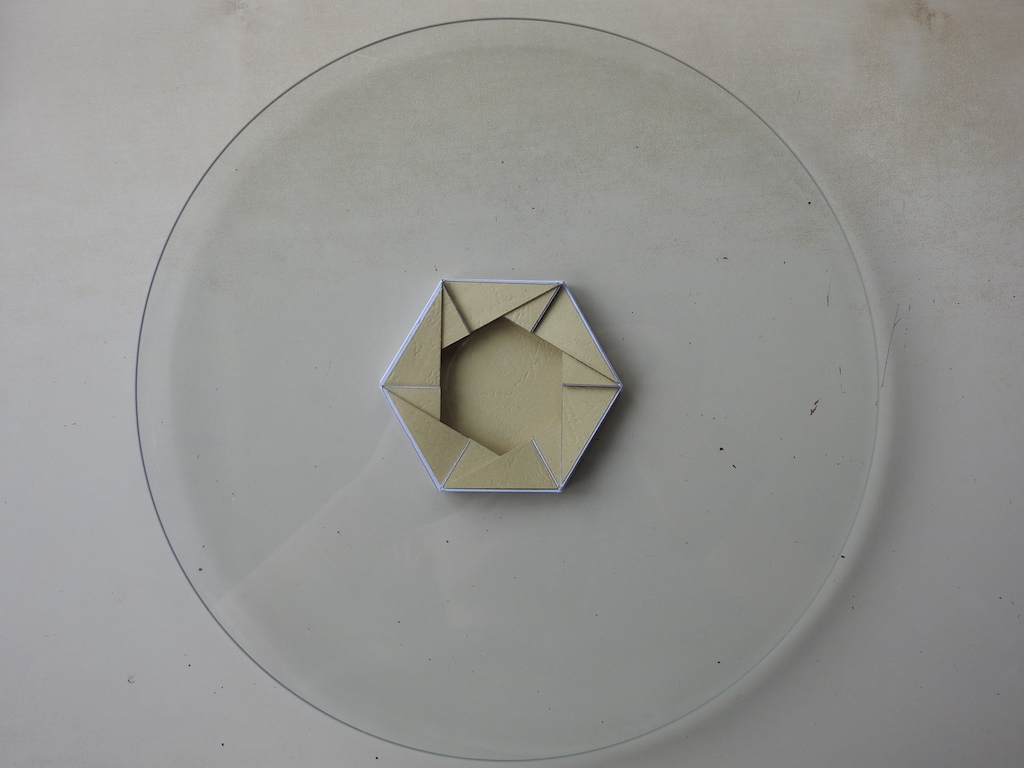

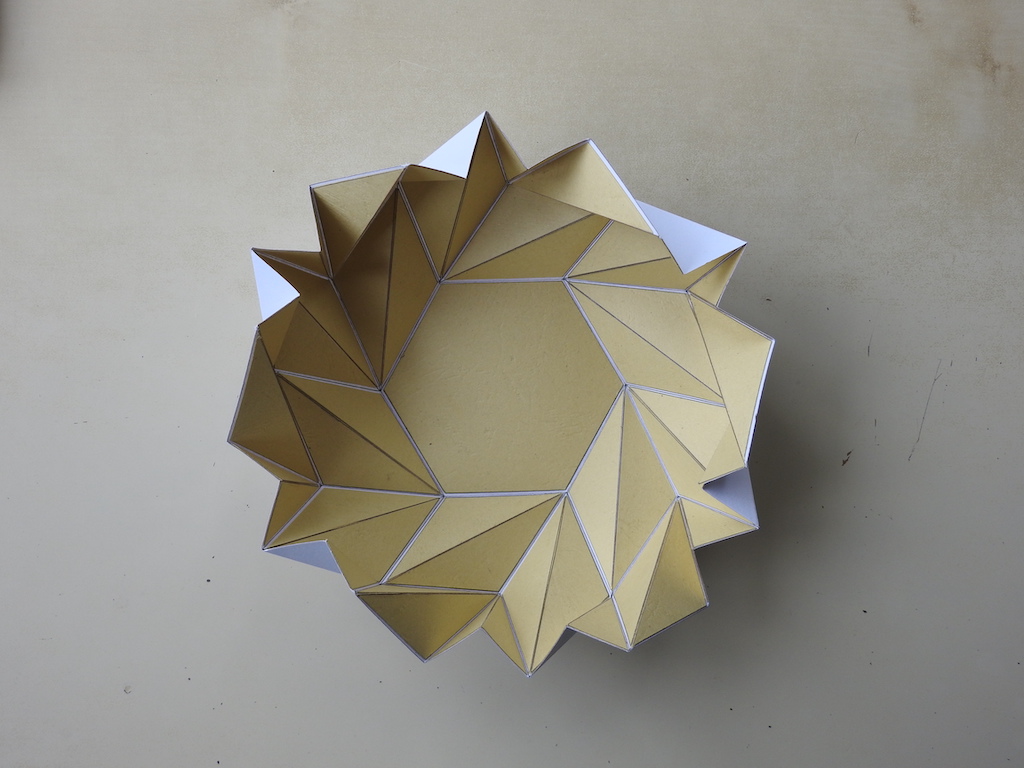

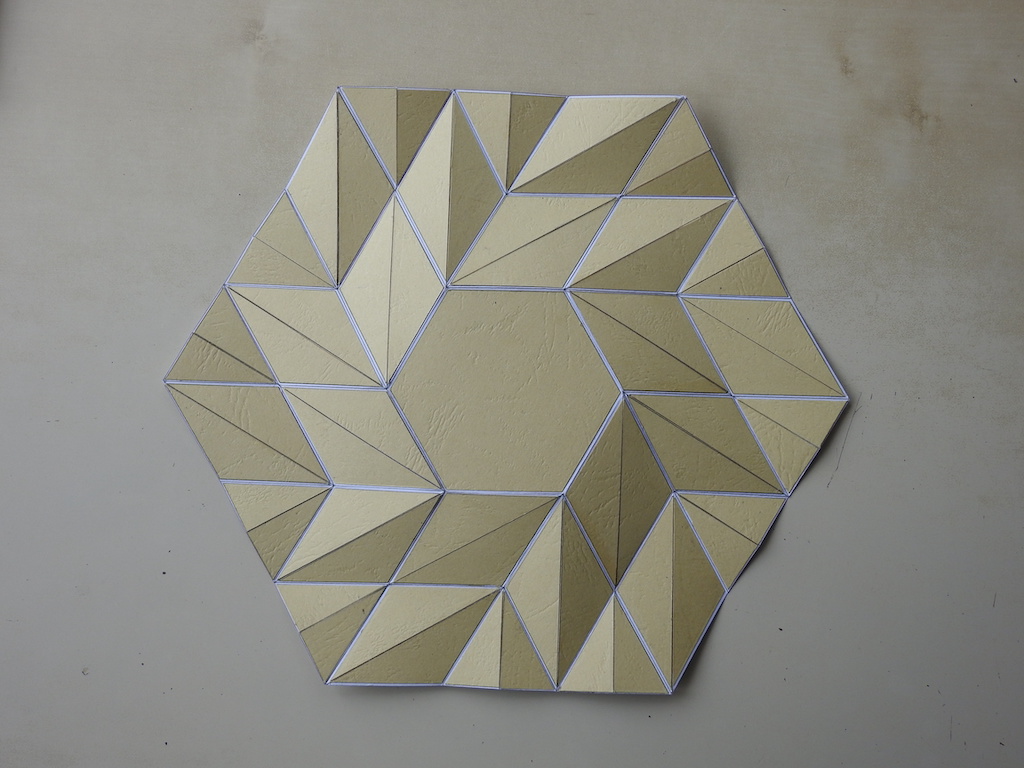

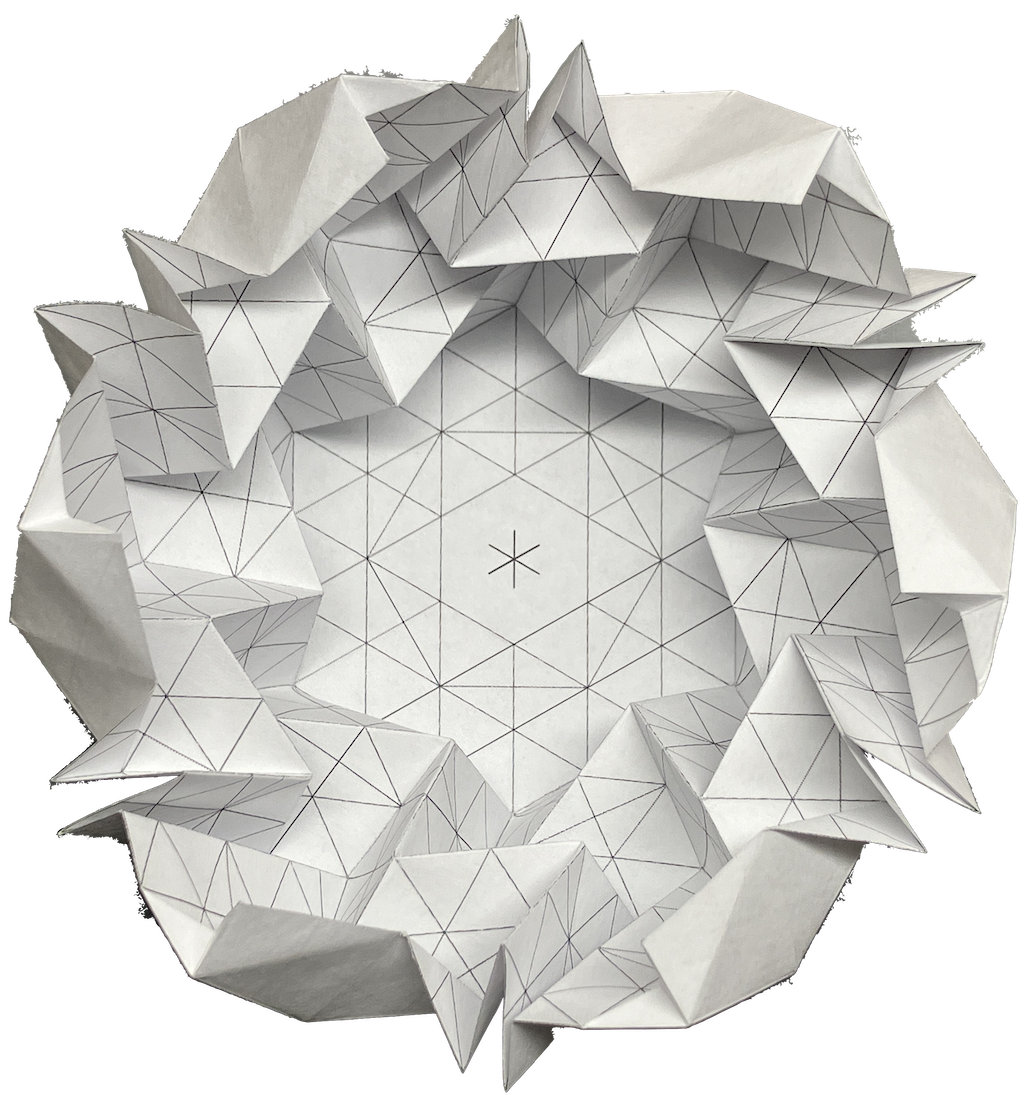

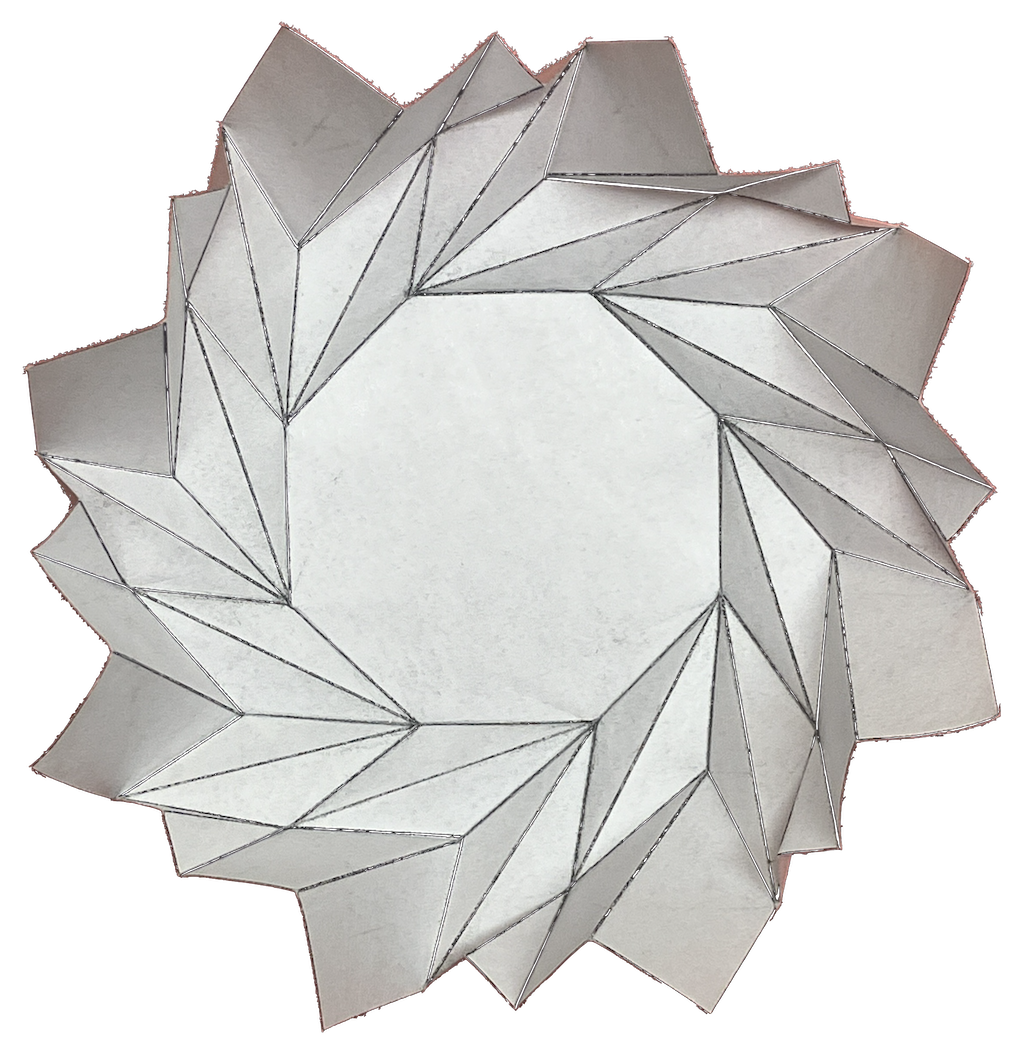

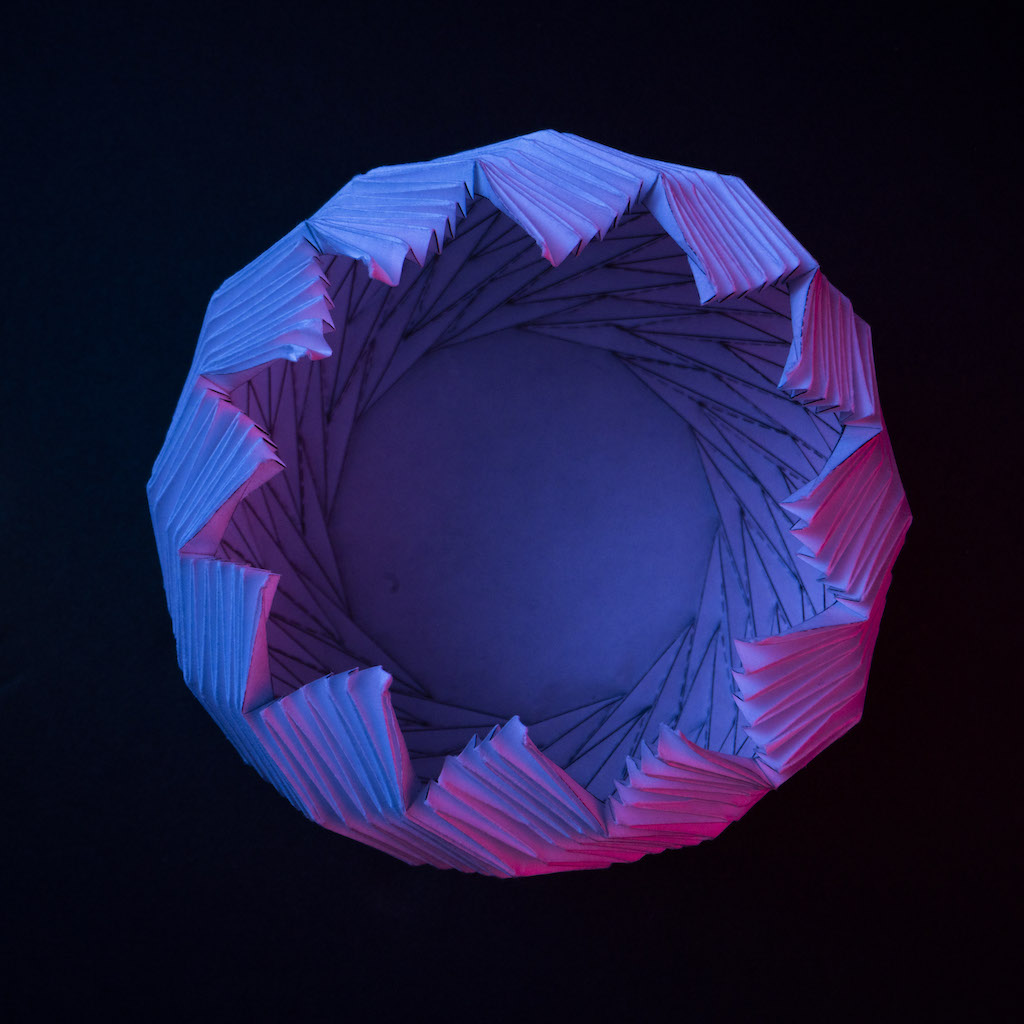

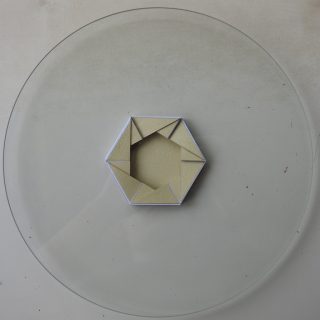

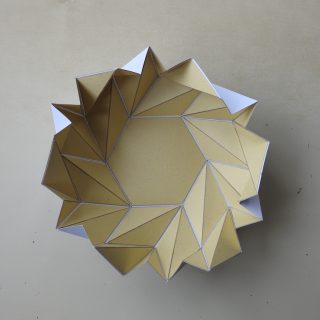

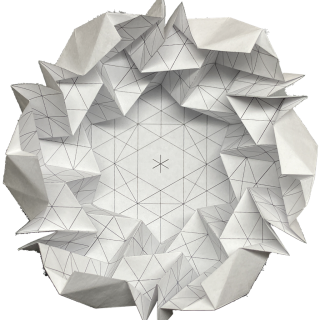

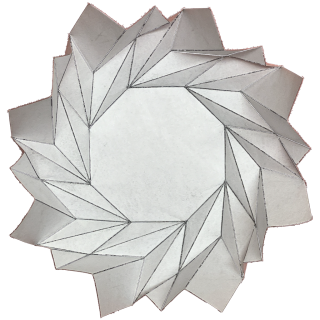

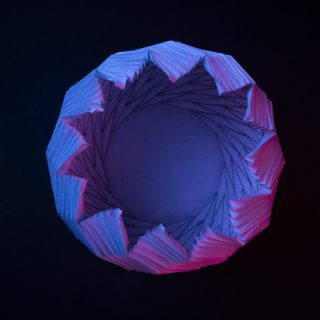

そんななか、アメリカ・ブリガムヤング大学の学部生、ケルヴィン・ワンは、「ブルームパターン」と名付けられた折り紙の新たな形状を開発した。中央の多角形のまわりに「ウェッジ」と呼ばれるタイル状の折り目を配置すると、花や椀のような立体が立ち上がる。さらにその折り目に沿って畳むと、ウェッジは螺旋状に重なり、最終的には平らに収まる仕組みだ。

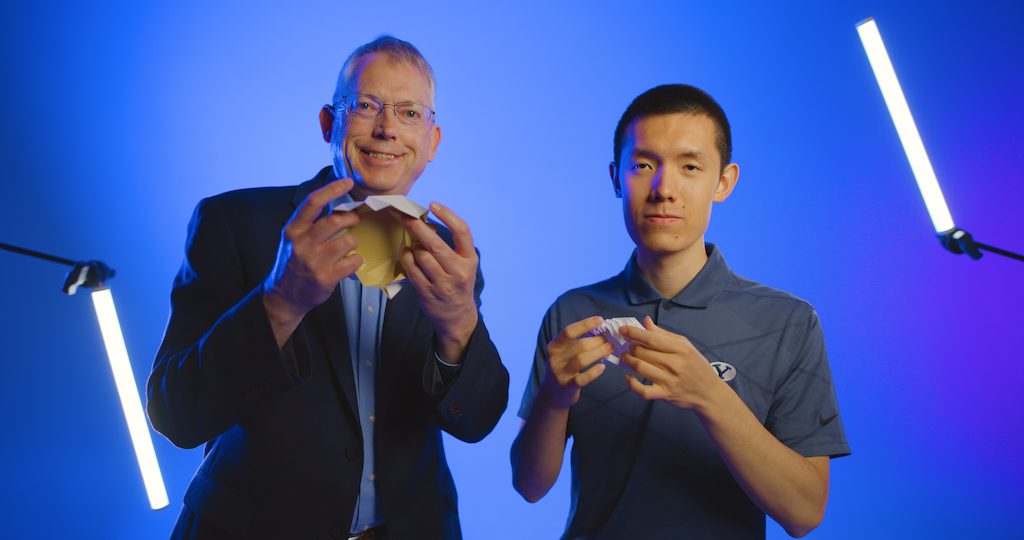

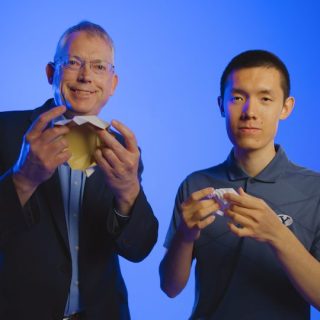

今回の研究は、ワンとブリガムヤング大学の機械工学研究者ラリー・ハウエル、そして物理学者で折り紙作家のロバート・ラングとの共同で発表された。研究結果によれば、ブルームパターンは回転対称的で平らに折りたたむことができ、薄く平らな板状の素材であればこの形状を作成できるという。研究者チームは、紙以外にもプラスチックやアルミニウムをはじめとする多様な素材でブルームパターンの作成に成功している。

この技術の応用範囲は広く、宇宙開発分野ではロケットに搭載されるソーラーパネルや宇宙望遠鏡の鏡面分割体など、表面積の大きい機器を効率的に収納する技術としての発展性を示している。一方、身近な分野では折りたたみ式のサラダボウルや食品包装資材といった日用品への応用も検討されている。

この発見の背景には、ワンの長年の探求心がある。北京で育った彼は幼い頃から折り紙に親しみ、ネット上の図解で技術を磨いた。やがて、YouTubeでハウエルの研究動画に出会い、NASAと協力して宇宙望遠鏡の折り紙設計に取り組む研究者の存在を知る。ワンはその研究室を志し、ブリガムヤング大学に進学した。

そして昨年12月、ハウエルの研究室を訪問した物理学者で世界で最も著名な折り紙作家の一人であるラングは、ワンのブルームパターンに出合う。ワンは当時を振り返り、「ラング博士はこれらのパターンを見て『このようなものは見たことがない』と驚き、それを聞いた私は興奮のあまり言葉を失ってしまいました」と語る。

研究者らは論文と併せて、ブルームパターンの折り方を示す画像や動画などの資料を無料公開しており、そこから新たなイノベーションが生まれることを期待している。

ラングは、この新パターンは実用性に加えて美的価値を備えているとして、「本当に美しく、美術館に展示されてもおかしくありません」と評価。花瓶のような優雅な曲線を描くブルームパターンは、まさに技術革新の可能性と芸術性を兼ね備えている。

一方、実用化には課題も残る。ソーラーパネルのように紙より厚い素材では、折り目の幅を広げる工夫が求められる。しかし、ブルームパターンの基本的な折り畳み特性は変わらず、ロケットの限られたスペースに効率よく収納できる。

「(ブルームパターンによって)誰も手がけたことのない、まったく新しいものを生み出せます。しかし同時に、私たちは美しい形を創造しているのです」とハウエルは語る。ブルームパターンは、古くから続く折り紙の伝統と最先端の宇宙技術を結ぶ架け橋として、私たちの未来に新たな可能性をもたらすことだろう。