第3回Tokyo Gendaiが開幕! ARTnews JAPAN編集部が厳選した必見ブース10選

国際的な現代アートフェア「Tokyo Gendai」が今年もパシフィコ横浜で幕を開けた。11日の招待客向けプレビューには開場直後から多くの来場者が列をなし、熱気に満ちたスタートとなった。ここでは、ARTnews JAPAN編集部が注目した10の展示を紹介する。

今年3回目を迎えた「Tokyo Gendai」。初めて9月に開催となった今年は、メインとなる「Galleries」、新進や中堅アーティストを紹介する「Hana ‘Flower’」、そして著名作家やテーマ性のある展示を行う「Eda ‘Branch’」の3セクションを中心に、世界16〜17の国や地域から66ギャラリーが多彩な作品を出展している。

また、今年はパブリックプログラムや日本のアートシーンや現在活動するアーティストを支援する試みも拡充された。

例えば、今年は「Hana ‘Flower’」セクションに出品するアーティスト1名を選出し、その活動を称える「Hana Artist Award」を初開催(賞金1万ドル=約150万円を進呈)し、YOSHIAKI INOUEギャラリーの1937年生まれの画家、 中辻悦子が受賞した。また、昨年に引き続き開催される「Tsubomi 'Flower Bud’」では、今年は日本の漆やガラス、陶芸といった工芸的な要素を用いる女性アーティストを紹介。そのほか、12のインスタレーションから成る「Sato 'Meadow'」やアーティストによるトークセッションなど、幅広いプログラムが用意されている。

その一方で、今年は出展者の3分の1以上が初参加。フェア開始前に開かれたプレスカンファレンスで「継続参加が少ない理由」を問われた主催者であるアート・アッセンブリーのマグナス・レンフリューは、「ギャラリーが参加するフェアを選択する際には多種多様の理由があり、短期的に見て現実的な理由から意思決定をすることもあるだろう。ただ、(今回のTokyo Gendaiに)新しいギャラリーが参加しているというのは、日本をより深く知っていただき、次の発見につながっている証と考えている」語った。また、フェアディレクターの高根枝里は、「今年は会期を7月から9月に移したことで参加しづらくなったギャラリーもあった一方、昨年はスケジュールの都合でスキップせざるを得なかった初年度参加のギャラリーが複数戻ってきた」と付け加えた。

それでは、2025年の展示の中でARTnews JAPAN編集部が注目した10の展示を紹介しよう(各見出しは、アーティスト名/ギャラリー名の順に表記)。

1. Katie Paterson/Ingleby Gallery(ケイティ・パターソン/イングルビー・ギャラリー)

会場でまず目を奪われたのは、エディンバラのIngleby Galleryが出品していた真っ黒な枝だった。「なぜここに枝が?」と思って近づくと、その表面は黒くごつごつした何かで覆われている。この枝、1万本種以上の樹木の灰でコーティングされているというのだ。

長い時間をかけて育った地球の自然の広大さを、たった1本の枝に凝縮する試みに挑んだのは、スコットランド出身のアーティスト、ケイティ・パターソン。時間や地質、宇宙といった壮大かつ科学的なテーマを、詩的な感性と緻密なリサーチによってアートに変えている。1本の枝で興味を引き付け、仕掛けを知った鑑賞者の頭をパシフィコ横浜という人工的な場所から一瞬で悠久の時と広大な自然に飛ばすその手法は、科学をアートで表現することの意味を感じさせる。(A.K.)

2. Minhee Kim/CON_(ミンヒ・キム/コン_)

先週韓国で開催されたフリーズ・ソウルへの出展も話題を呼んだ東京の若手ギャラリーCON_は、韓国出身のペインター、ミンヒ・キムのソロプレゼンテーションを展開。ジャカルタでの滞在制作を通じてつくられた3点の大作を中心に、近年ニューヨークの「Art Omi」でのレジデンス期間中に制作された新作シリーズも発表された。

ミンヒはアーティストとしてのデビュー以降、1990年以降のサイバーパンクやテクノ・オリエンタリズムを出発点として、継続的に女性の姿を描きつづけてきた。かつてはキャラクター的な記号性の強い作品を多く発表していたが、近年は徐々に作風が変化しており、より現代のメディアが形づくる女性像がもつ美と暴力性を浮き彫りにするものとなっている。

サイボーグのように人工的な美を感じさせる女性のイメージは、K-POPやSNSといった現代文化のなかでつくられた欲望から生まれたものであり、女性の姿がどろどろと変容していくさまはそんな欲望の歪さを感じさせてもいる。そして作家自身が自分のなかにもそんな身体への欲望があると語っているように、彼女が描き出しているのは、フェティッシュ化された現代の女性像であると同時に自画像でもあるのだろう。(S.I.)

3. Douglas Watt/Unit17 (ダグラス・ワット/ユニット17)

マスキングテープで覆われた壁面に掛けられた作品は、カナダ・バンクーバーのギャラリーUnit17が出品するダグラス・ワットのもの。1990年生まれ、カナダのバンクーバーを拠点に活動するワットは、ムスクリアム族、スクワミッシュ族、ツレイル・ワウトゥ族の先住未譲渡領土で制作しながら、カナダ各地でキュレーションプロジェクトにも携わる。自身が日常的に訪れる場所などをモチーフに、段ボール、ホチキスの芯、スポンジ、アイスキャンディーの棒など身近な日用品を素材に用いたミニチュア作品は、情報で膨張し続ける世界を静かな目で記述し直しているかのようでもある。

ブースの向こうでは、Tokyo Gendaiの「Sato 'Meadow'」セクションのために制作されたインスタレーション作品も展示されている。ミニチュアや等身大のスケールで作品制作を行う作家にとっては珍しく、地元のプールの飛び込み練習エリアの光景を「拡大」した作品だ。(K.S.)

4. 藤岡亜弥/靖山画廊

1972年広島県呉市生まれの藤岡亜弥は、第43回 木村伊兵衛写真賞を受賞した「川はゆく」シリーズから3作品を出品。広島に流れる7本の「川」をモチーフに、そのデルタ地帯に投下された原爆の痕跡や歴史、記憶を暗喩的に示したこのシリーズは、朗らかな表現の中に鋭く強い問いが見え隠れし、ドキッとさせられる。原爆ドームを背景に無邪気に(そして真剣に)遊ぶ女子高生たちを捉えた一枚、学校指定の赤い帽子を被り同じ方向を見つめる小学生たち(その視線の先には何があるのか)とその上空を飛ぶ鳥の群れを収めたものなど、何の変哲もない穏やかな日常の光景を通して、そこに潜む「ヒロシマ」を、土門拳とは全く異なるアプローチで浮かび上がらせることに成功している。原爆投下から80年目の節目にあたる今年開催された国際的なアートフェアで、この作品に再会することの意義を改めて考えさせられた。シリーズをまとめた同題の作品集に、藤岡はこんな言葉を寄せている──「川は血のように流れている 血は川のように流れている」。(M.N.)

5. 李培/Johyun Gallery(イ・ベ/ジョヒュン・ギャラリー)

韓国・釜山に拠点を置くJohyun Gallery(ジョヒュン・ギャラリー)のブースでは、木炭を模したブロンズ像が独特な存在感を放っていた。手がけたのは1956年生まれの作家、李培(イ・ベ)。1989年に渡仏して以来、彼は木炭を主要なモチーフに制作を続けている。李は「木炭には人間の制御を超えた力が宿る」と語り、そこに「生と死」「循環」といった意味を見いだしてきた。ブロンズ像以外にも《Brushstroke》と題されたシリーズが出品されており、この作品群は李が木炭に対して抱いていた思想をさらに展開したものだ。生木を焼いて作られた木炭を起点に、アーティストの身体的な筆致を重ねることで、素材のエネルギーと人間の行為が交差する瞬間を形にしている。Johyun Galleryでは李の作品以外にも、《刹那》と題された金澤相(キム・テクサン)のインスタレーション作品が「Sato ‘Meadow’」で紹介されている。(N.R.)

6. John Giorno/Almine Rech(ジョン・ジョルノ/アルミン・レッシュ)

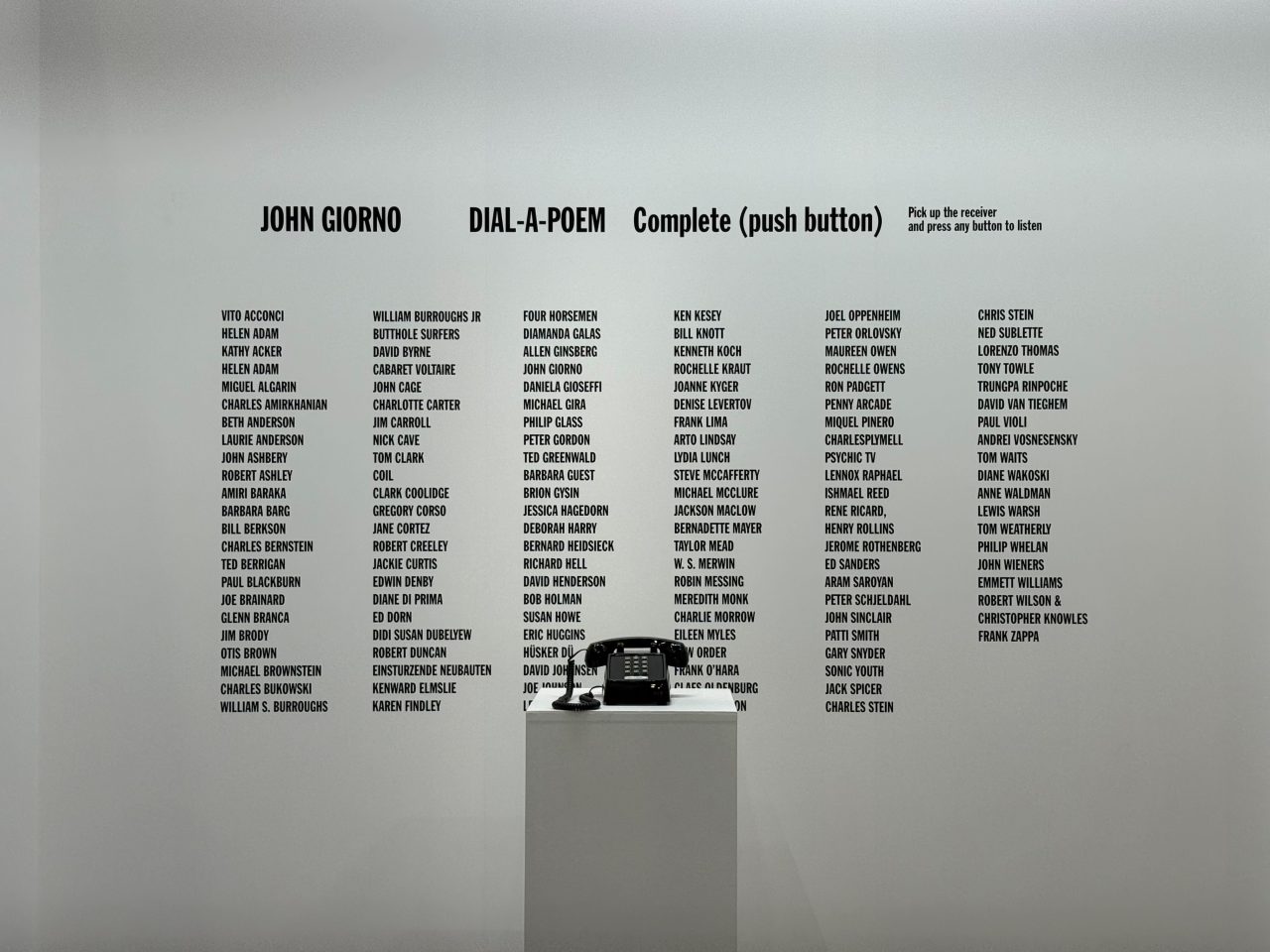

受話器を取って電話番号をダイアルすると、詩の朗読のひとつを聞ける。《Dial-A-Poem》は、1968年に詩人のジョン・ジョルノが始めたインタラクティブなプロジェクトであり、ニューヨーク近代美術館(MoMA)の人気作品のひとつだ。

そしてこの作品はとても政治的である。ベトナム戦争に対する反戦運動などの社会運動に触発されてつくられたこの作品には、ラディカルな詩人や政治活動家の作品も多く含む。例えば検閲が厳しい国などが難しいように、設置場所を選ぶのだ。だから私たちは、この作品がTokyo Gendaiに出品されていることを喜ぶべきだろう。(A.K.)

7. Andrew Moncrief/Gana Art(アンドリュー・モンクリーフ/ガナ・アート)

韓国・ソウルとロサンゼルスに展開するGana Artでは、ベルリンを拠点に活動するアーティスト、アンドリュー・モンクリーフらの作品を出展。クィア・アイデンティティやマスキュリニティ、理想化された身体といったテーマを扱ってきたアンドリューは、断片化された身体を描いた作品を展示している。

展示されている作品のなかでも繰り返し描かれているのが、タバコをもつ手だ。フィリップ・ガストンの作品からインスピレーションを得たとされるこのモチーフは、アンドリューにとって、断片化された感覚や不完全なアイデンティティが支配する現実を象徴するものだという。タバコのみならずスマートフォンの操作やPCのタイピングなど、不安定な現代社会を生きる私たちは手を通じて社会と接続し、同時に依存させられてもいる。アンドリューが描く、線を引くようにして地面にタバコをこすりつける手は、痛みを伴いながらこうした現代社会のアディクションから自身の身体を引き剥がそうとする姿にも見えてくる。(S.I.)

8. Carl Krull / FORMATION GALLERY(カール・クルル / フォーメーションギャラリー)

同フェア初参加となるコペンハーゲンの FORMATION GALLERY(フォーメーションギャラリー)は、デンマーク人アーティストのカール・クルル(Carl Krull) の作品を展示。クルルは日本でのレジデンシーを機に今回の参加を決め、日本滞在中に制作した作品も多く展示されている。アジア初紹介となる本展示では、独創的な「Seismic(地震学的)」な手法を用いたドローイングとペインティングを披露。地形学的な領域に潜む人物が、重ねられた絵の具の中から写し出され、まるでエコロケーションで探知されたかのような世界観を感じる。指で絵の具を掘り出すように描かれた線から現れるモチーフは、絵画でありながら彫刻的な質感を備えている。

ブースの向かい側の「Sato ‘Meadow’」では、本フェアに向けて書道から着想を得たというライブ・ドローイング・パフォーマンス 「Vertex」 を、毎日1点ずつ、合計4点制作する。(N.A.)

9. 大上巧真/タカ・イシイギャラリー

山田康平ほか「比較的、若手作家の作品を集めた」と話すタカ・イシイギャラリーのブースの中で印象的だったのは、2000年生まれ、2025年3月に京都芸術大学大学院を修了したばかりの大上巧真の作品だ。石井は、まだ学部生だった大上作品と出会い、可能性を感じたという。Tokyo Gendaiのために制作されたという大型抽象画の《yet untitled》(2025)は、黒い赤と黄色、黒のストロークのコントラストがパワフルであると同時に、どこか痛々しい奮闘の痕跡を感じさせる。作家にとって絵を描くという実践は自身の身体と外界と境界を探ると同時に「威嚇」の行為であり、絵画は「身体の延長」であるということも、そう感じさせる要因なのかもしれない。よく見ると、絵画には、大上が拾った石のスキャン画像を丸く切り取ったものがコラージュされており、全体の調和を控えめながらも巧妙に乱している。(M.N.)

10. Tschabalala Self/Galerie Eva Presenhuber(チャバララ・セルフ/ギャルリー・エヴァ・プレセンフーバー)

Galerie Eva Presenhuber(ギャルリー・エヴァ・プレセンフーバー)のブースで目を引いたのは、チャバララ・セルフの《Study of Odalisque under Shrub》と《Study of Odalisque in Landscape》。布の断片を縫い合わせたキャンバスにオレンジや赤の鮮烈な色彩が重なり、温かさに包まれるような感覚を覚えたと同時に、決して越えられない隔たりの存在を突きつけられる作品だった。

1990年にニューヨーク州ハーレムで生まれたセルフは、ペインティングや版画、彫刻など多様なメディアを横断しながら、黒人女性のアイデンティティや身体性をテーマに制作を続けてきた。彼女がこれまで手がけた作品には、大きく突き出た臀部やブレイドされた髪、マニキュアの爪といったステレオタイプ化された特徴が繰り返し登場する。しかし、それらは固定観念をなぞるのではなく、むしろ再構築することで黒人女性像を批評的に問い直している。

セルフが「オダリスク」という古典的なモチーフを取り上げることは、長らく白人男性の視線に従属させられてきた女性像の歴史に対する応答でもある。そこに黒人女性の身体を重ねることで、彼女は周縁化されてきた主体をキャンバスの中心に据え直し、抑圧と欲望のイメージを新たな強度をもって提示している。(N.R.)