マネのあの問題作は「公然わいせつ罪」に問えるのか!? オルセー美術館開催の模擬裁判をレポート

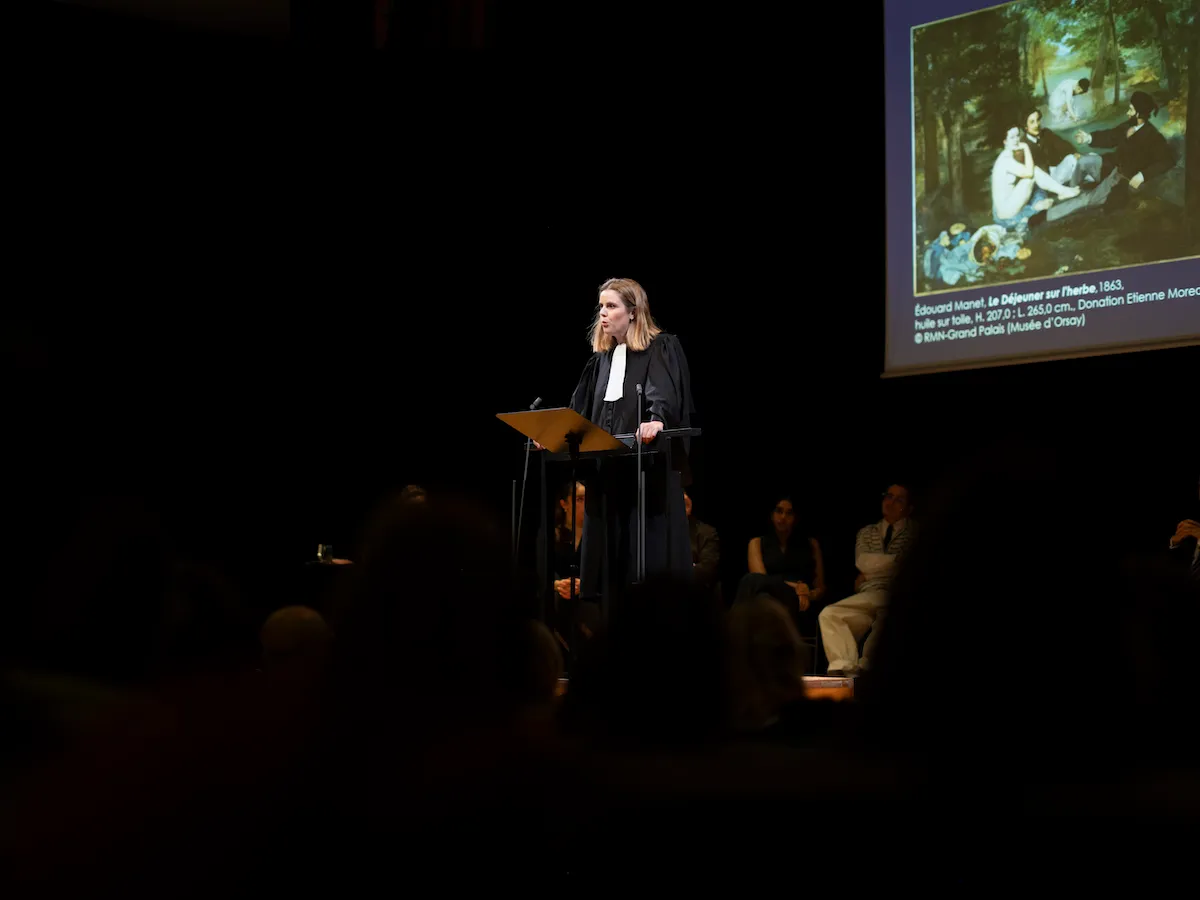

10月初旬、オルセー美術館がエドゥアール・マネの代表作《草上の昼食》を題材に、興味深い模擬裁判を実施した。発表当時に大きな物議を醸したこの絵の作者であるマネは、公然わいせつ罪に問われるのか? 芸術的表現の自由をめぐる議論が、参加者の学生と本職の弁護士や判事によって繰り広げられた。

パリの公式サロンで落選した作品を展示した1863年の「落選展(Salon des Refusés)」。そこで猛烈な論争を巻き起こしたのが、エドゥアール・マネの《草上の昼食》だ。多くの人々は絵に描かれた女性の裸体を不道徳だと非難し、マネはいったいなぜ、神話の登場人物でもない女性を裸で描き、着衣の男性2人と澄まし顔でピクニックをする様子を描いたのかといぶかった。また、この女性が鑑賞者を見つめ返す様子に不快感を示す者もいれば、マネの荒い筆遣いを批判する者もいた。彼らはこの絵が未完成で、描き方があまりに雑だと見なしたのだ。

これに対し、詩人のシャルル・ボードレールや作家のエミール・ゾラなどの文化人は即座にマネを擁護し、この作品を新たな時代の象徴として称賛した。今日ではそうした評価が定着しているが、もし歴史が別の道を辿り、マネとこの絵のモデルを務めたヴィクトリーヌ・ムーランが、公序良俗に反したとして法廷に引きずり出されていたら? そう仮定した模擬裁判が、先日パリのオルセー美術館で開かれた。このイベントは「オルセー・ライブ」と名付けられた配信プログラムの一環で、18歳から25歳までの若者を対象としている。

学生と現役の弁護士や判事による模擬裁判

10月2日の夜にオルセー美術館のホールで行われた模擬裁判には、フランス弁論・雄弁連盟(Fédération française de Débat et d’Éloquence)に所属する学生たち、3人の弁護士(うち1人は検察官役)、そして現役の判事が参加した。企画の発案者は、8月に急逝したオルセー美術館とオランジュリー美術館の元館長、シルヴァン・アミックで、副館長のヴィルジニー・ドンゾーが2月からアミックと共に準備を進めてきた。そのドンゾーは、企画の背景をこう語っている。

「女性財団(Fondation des Femmes)とパートナーシップを組み、フェミニズムをはじめとする重要な社会問題に取り組みたいと考えました。模擬裁判という方法には、若い人々を惹きつける魅力があります」

模擬裁判のイベントは、これまでもヴェルサイユ宮殿やマルセイユの欧州・地中海文明博物館(MuCEM)といった文化施設で試みられてきた。しかし今回オルセー美術館で開催されたイベントは、実際の裁判の手順に従うことを重視している点が特徴だ。「これは講義を目的としたパフォーマンスではありません。実際の弁護士が被告側と検察側に分かれて法廷で討論するのです」とドンゾーは説明。そして、証人役を務めたのは学生たちだ。

「模擬裁判は面白く、かつ理解を深めるのに役立つ方法です。これにより、一見相反するように思えるアートと法律という2つの世界に対話の場が生まれます」

このイベントに参加した知的財産権の専門家で弁護士のジュリー・ド・ラッス・サン・ジェニーはそう語り、2つの世界が「相反しているように見えるのはあくまでも表面だけで、表現の自由、ひいては芸術的創造の自由をめぐる論争は常に数多く存在してきたのです」と付け加えた。

オルセー美術館の文化プログラムの責任者、カーラ・トメによると、この企画で最も難しかった点は法律や美術史に忠実であることではなかったという。

「当初は参加希望者の大半が女子学生でした。でも、裁判に登場する人物の多くは男性です。そうした男性役のほとんどを女性が演じるのは不自然ではないかと悩みました」

この問題を解決するため、美術館はマネの妻であるシュザンヌ・レーンホフが登場する場面を追加するなどして、モデルのヴィクトリーヌ以外にも裁判で証言する女性を増やした。ただし最終的にマネを演じたのは、マリア=イネス・ル・ロアレ・ドニズという女子学生だった。

「皆さんが思い描くよりも線が細く、自信のないマネ像をお見せします」。舞台に立つ数時間前、US版ARTnewsにそう話してくれたドニズは、《草上の昼食》を描くまでのマネの歩みと、この作品の背後にある彼の考えを理解するため、関連するポッドキャストを聞いたり、若い頃に彼が書いた手紙をあれこれ読んだりしたという。

「彼の詳しい人物像はよく知られていないため、私は自分なりの方法で彼を演じるつもりです。マネという1人の人間を超えて、何世紀前であろうと現代であろうと変わらない、創造とは何かという問題を体現しようと思います」

ユーモアが散りばめられた弁論が展開

彼女が演じるマネも含め、登場人物による主張の歴史的・芸術的正確性を担保するため、マネの研究者でキュレーターのイゾルデ・プルーデルマシェが、この模擬裁判の監修を行った。それもあって、マネとボードレールの弁論は正確性という点で非の打ち所がなかったが、ゾラの発言に関してはもう少し慎重さが必要だったのではないかと感じられた。

ゾラは、スパイ容疑で投獄されたユダヤ系軍人のアルフレッド・ドレフュス大尉を擁護し、フランスの軍と政府の腐敗や反ユダヤ主義を告発するため、当時の大統領に宛てた公開書簡を新聞に掲載している。「私は弾劾する(J’accuse)」と題されたこの書簡をゾラが執筆したのは1898年で、《草上の昼食》のスキャンダルから25年以上も後のことだ。

よって、1863年当時の彼の口調や文体は、ドレフュス事件の頃とはかなり違う可能性が高い。つまり、この有名な公開書簡を参考に、裁判が行われた時期のゾラの話し方を再現するのはいささか無理があるだろう。それでもゾラ役を演じた学生は、演説の中に一度だけ「私は弾劾する」というセリフを挟み込み、観客から笑いを取っていた。

裁判では、こうしたユーモアがそこここに散りばめられていた。検察官の冒頭陳述では「私は意義を唱える(Je récuse)」というセリフが何度も繰り返され、響きが似たゾラの告発文(「私は弾劾する」)をほのめかしていた。検察官役はさらに、マネを「元祖インスタグラマーにして、クリックベイト(*1)アーティスト」と揶揄し、そのような煽情的な「マネピュレーション」(Manet-pulation:人心操作を意味するmanipulationをもじったダジャレ)は許されないと非難した。さらには、海軍士官学校の入試に2度失敗したマネを、ニコラ・サルコジ元大統領の息子で、大学の法科を2回留年したジャン・サルコジにたとえる場面もあった。

*1 クリックベイトとは、ウェブ上の広告や記事などに煽情的なタイトルをつけ、ユーザーの興味を引いて閲覧者数を増やそうとすること。

ヴァレリー・デルヴィエ判事は何度も脇台詞(*2)を挟み、女性が女性を裁くことの皮肉を強調した。たとえば、「考えてみれば、女性が判事になるには何年もかかるはず」と言ったり、「拍手を! さもなければ全員に出て行ってもらいますよ」と冗談を飛ばしたりといった具合だ。それに対し観客は、判事の入場時と審議のために一時退席する際、彼女に敬意を表して起立していた。

*2 演劇の脇台詞(わきぜりふ)とは、他の役者には聞こえず、観客にだけ聞こえることにして言うせりふ。

「模擬裁判は、実際の裁判の形式を忠実になぞりつつ、個々の登場人物の個性が際立つ場となりました」と弁護士のド・ラッス・サン・ジェニーは言い、「通常の刑事裁判のように、被告側弁護士の最終弁論が行われて結審した」と説明した。ただし、この模擬裁判では証人尋問と反対尋問は割愛されている。これは、マネ役やゾラ役などで参加した学生たちの陳述が歴史的に正確であることを重視し、そこでの弁論のスキルによって評価を行うめだったという。その上で、ド・ラッス・サン・ジニーはこう付け加えた。

「陳述と尋問を交互に行う方が良かったのではないか、というのが私の個人的な意見です。そうすれば裁判がより劇的になったでしょうし、それで弁論の巧みさが損なわれるとは思いません」

多様な主張の末に下された判決は?

オルセー美術館の模擬裁判では、実際の裁判と同様、それぞれの立場から多様な視点が提示された。モデルのヴィクトリーヌ・ムーランは裸でいる権利を主張し、より広い視点での女性解放を訴えた。一方、ルイーズ・ベリオが演じた彼女の弁護人は、絵の中の女性の顔は確かに自分の依頼人のものかもしれないが、身体は彼女のものではない可能性があるため、物理的にはいかなる犯罪も起きていないと主張した。

ゾラとクールベは芸術に対するハラスメントと検閲に激しく抗議。一方、検事を演じたフローラン・ロワゾーからは、「芸術的表現の自由」には限りがあるのではないかという問題提起がなされた。ド・ラッス・サン・ジュニーは、「マネにはファザーコンプレックスがあったかもしれないと、ロワゾ―はユーモラスに分析していました」と評している。また、デルヴィエ判事が判決を下す準備のために退席している間には、シャルル・ボードレール役の学生、ノルディン・モルシドが演説を行い、最も説得力あるスピーチとして観客賞を勝ち取った。

「明らかに違法だと立証された場合、たとえ個人的心情に反したとしても判事は法律を無視できません。ただし不承認や理解を量刑で示すことは可能で、まさにこの裁判でそれが行われました」とド・ラッス・サン・ジェニーは語る。「有罪の判決を言い渡した後、判事は被告のマネに対し『絵を描き続けるように』と命じています」(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews