藤田クレアや小林勇輝ら5人が受賞──TERRADA ART AWARD 2025ファイナリスト展がスタート

美術品保管を基盤に、新進作家支援を展開する寺田倉庫。同社が主催する「TERRADA ART AWARD 2025」のファイナリスト展が1月16日より開幕し、次代を担う5人のアーティストによる作品が公開されている。

1950年創業の寺田倉庫は、70年代に美術品などの保管事業を始動、2000年代以降は、倉庫スペースを活用したミュージアムやアートイベント、ギャラリーコンプレックスの運営、伝統画材の小売や美術品の保存修復、輸送事業など、多岐にわたって「アートを支える」活動を精力的に展開してきた。とくに近年は、本拠地である天王洲を超えて京都にレンタルアトリエを開設するなど、新進アーティストの創作支援に注力している。

そんな寺田倉庫が2014年に立ち上げたのが、「TERRADA ART AWARD」だ。日本では、パブリックセクターのみならずプライベートセクターが主催するアートアウォードは多数存在するが、「TERRADA ART AWARD」が(とくに2021年から隔年開催となって以降)他と一線を画しているのは、アーティストの現時点での「成果」以上に、「将来性」に投資する目的で設計されている点だ。審査の対象となるのは、平面から立体、テキスタイル、メディアアート、さらにはパフォーマンスなどの身体表現まで現代アート全般だが、本アウォードでは、アーティストが挑戦したい「展示プラン」が評価においてもっとも重視される。キュレーター、研究者、アーティスト、アートアドバイザーなどからなる最終審査員5人によってファイナリストに選ばれたアーティストたちは、自力では資金的に実現が難しい意欲的な新作に挑戦するための制作費300万円を得られるだけでなく、ユニークな倉庫空間での展示経験を積むことができる。さらに、美術品の保管も2年間無償で副賞として提供される。

さて、「TERRADA ART AWARD」の2025年度ファイナリスト展が、1月16日からスタートした。今回、国内外からあった多数の応募からファイナリストに選出されたのは、黒田大スケ、小林勇輝、是恒さくら、谷中佑輔、藤田クレアの5人。最終審査は2023年度と同様、金島隆弘(金沢美術工芸大学 芸術学専攻SCAPe 准教授)、神谷幸江(国立新美術館 学芸課長)、寺瀬由紀(アートインテリジェンスグローバル ファウンダー)、真鍋大度(アーティスト、プログラマ、コンポーザ)、鷲田めるろ(金沢21世紀美術館 館長、東京藝術大学 准教授)が務めた。

1月15日に行われた授賞式では、審査員を代表して金島が「日常生活との関係性、社会とのつながり方といった事象を作品に落とし込んだ、アート・プラクティスと呼ばれる作品が今年は多く集まった。ファイナリストに選ばれたアーティストたちが手がけた作品も、それぞれの思考と実践を体感できるような内容になっており、今の時代を象徴している」と総評した。

ここからは、各受賞者の作品を紹介する。

黒田大スケ(寺瀬由紀賞)

黒田大スケは、戦後の抽象彫刻をリサーチし、当時の彫刻家を「イタコ(とくに東北地方の民間信仰において、死者や霊の言葉を自らの口を通して語る霊媒者)のように取り出して演じる」映像作品をメインに発表した。このプロジェクトのきっかけとなったのは、黒田が2020年に、通説とは異なる事実や、歴史で語られてこなかった側面を発見し、改めて「彫刻とは何か」という根源的な問いに向き合わざるを得なくなったこと。本作で黒田は、ブランクーシをはじめとする彫刻家たちを徹底的に研究・理解した上で、自らの顔に彫刻家にまつわるモチーフや動物を描き、一人語りや複数人を演じる会話形式で、まるで本人になりきったかのように即興的に演じている。

黒田演じる彫刻家たちは、コミカルであると同時に不気味で、ゾワゾワとした違和感を抱かせる。その語りを通じて探究されるのは、日本において1950年頃から抽象彫刻が活発になった理由だ。それは黒田いわく、戦後の開放というわかりやすいイメージだけでは説明できない、歴史で語られない部分を掘り起こす試みだ。審査員の寺瀬由紀は、「コメディ的な映像作品でありながら、表現に対する見えないプレッシャーといった、戦後と現代の空気感の類似性に気づかされた」と評した。

小林勇輝(鷲田めるろ賞)

小林勇輝は、少林寺の尼僧・拳法家であった五枚師太(ンー・ムイ)によって創始され、葉問(イップ・マン)と彼の弟子によって世界的に普及された中国南部武術「詠春拳」を起点としたパフォーマンス作品に取り組んだ。今回のファイナリスト展では、その「The Wing Chun Project(詠春拳プロジェクト)」の一端が公開されている。

これまでスポーツに内包される差別をテーマに作品制作してきた小林は、2019年に京都で「詠春拳」の鍛錬を始め、2022年以降には香港・中国へと渡り研鑽を続けてきた。本作では、武術を「クィア的な視点」で捉え、東アジアをめぐる歴史的文脈のなかで身体性をどう捉え直すことができるかを探究している。審査員の鷲田めるろは、武術と美術をつなぐ本作を次のように評した。

「しばしば美術の世界では、美術以外のものを参照して作品を制作する際、単なる借用に陥ってしまうことがある。しかし小林は、自ら詠春拳の実践者となることで、武術を美術の文脈で提示することに成功している。小林のインスタレーションにおいて、伝統的に詠春拳で使用される木製の人形型の稽古器具『木人』は、自身の身体に合わせた自律的な彫刻作品として成立しているが、実際にこれを用いた訓練なしには完全なる作品とは呼べないという意味で、美術館の評価システムに問いを投げかけている、とも言えるかもしれない」

ファイナリスト展会期中、小林は毎日休むことなく、自身の展示空間で詠春拳の実践を行うという。

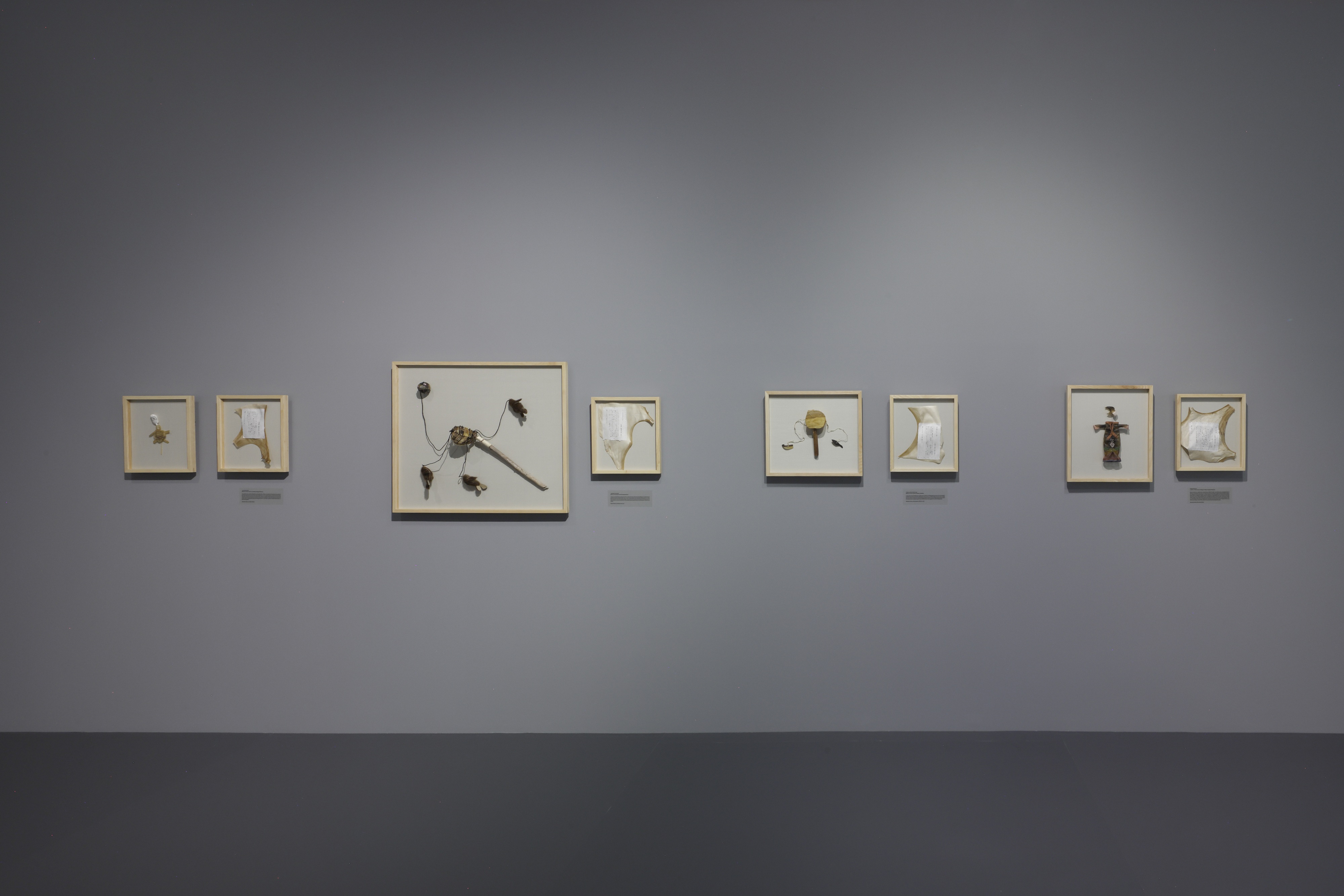

是恒さくら(神谷幸江賞)

是恒さくらは、アラスカ大学フェアバンクス校で先住民アートを学び、世界各地でのフィールドワークやインタビューを行う中で、鯨と人間との関わりに関心を寄せるようになった。今回のファイナリスト展で発表した作品群は、過去10年以上にわたり、人と鯨の関係をめぐる歴史的な変化や、そのあいだに生まれてきた物語に目を向けてきた彼女の活動の延長上に位置付けられるものだ。捕鯨をめぐる議論が二項対立を生みやすいことを踏まえつつ、是常は、そうした歴史を単純に善悪で裁いたり、「なかったこと」にしたりするのではなく、未来を考えるための一つの手がかりとして、人と鯨のあいだに存在した出来事や心のありようを、表現を通してあらためて浮かび上がらせようとしている。

彼女は今回の作品で、かつて捕鯨船に乗っていた人々をはじめ、これまでのリサーチを通じて出会った人々から譲り受けた鯨の歯やクジラヒゲを素材に、「空想の玩具」を制作した。中には、漂着鯨から得たクジラヒゲを使用した作品もある。クジラヒゲは、かつて西洋ではコルセットに、日本ではかんざしやペーパーナイフに加工されて使われてきた。是恒は、生活様式の変化とともに日常から消失していったこうした道具に宿る記憶や文化を、再び手仕事を通じて形あるものとして現出させることで、長い歴史の中に確かに存在した鯨と人の関わりを可視化させることに挑戦している。

おもちゃという形態を選んだ背景には、アラスカの先住民の村を訪れた経験があるという。そこでは今も捕鯨が続けられており、鯨を中心に生活が形成され、歌や祭り、ダンスといった文化が生まれている。是恒は狩猟民のおもちゃ──例えば、氷の下にいるアザラシの捕獲方法を教えてくれるけん玉のような玩具──に触れ、小さくてシンプルでありながら、地域の暮らしのあり方や生活の知恵を表現する媒体としての可能性を見出したという。これらのおもちゃを通じて語られるのは、船と鯨の追いかけ合いや、オットセイを避けて魚をすくう漁の様子など、かつてあった営みだ。

谷中佑輔(金島隆弘賞)

ドイツ・ベルリンを拠点に活動する谷中佑輔が手がける展示スペースの中央には、彫刻と楽器を兼ねる体験型作品が吊るされている。雅楽で使われる笙やタイのケーンといったアジアの伝統的なリード楽器からインスピレーションを得たという本作は、彫刻であると同時にパフォーマンス作品でもある。来場者は実際に演奏することが許されているが、3つのマウスピースから3人が息を合わせて吹かない限り、演奏はできない。本作品を制作するにあたって彼は、「人が演奏したり関わったりすることで作品が動き出す体験」を作り出すことに重きを置いたと語り、こう続ける。

「この作品は、彫刻であると同時に楽器としても機能させるために、エンジニアをはじめとした様々な専門家とコラボレーションして作り上げました。最初から明確な『かたち』があったわけではなく、協働を通じてコンセプトやアイデアが具現化されているプロセスの中で『生きた造形』が立ち上がっていく──美術作品には意図された『意味』があり、誰が見ても同じような解釈が生まれることが基本とされていますが、作る人、見る人、あるいは演奏する人によって、独自の経験や解釈が生まれる方が、個人的には大切だと思っています」

同じ空間内には、iPS細胞研究所で行ったリサーチをもとに制作された彫刻作品も並ぶ。受精卵が3つの胚葉に分かれ、異なる身体部位へと分化していく過程をモチーフに、ガラス、ブロンズ、金属という3つの素材で構成されている。身体を部分的に切り分けて捉える西洋医学的な視点に対し、谷中は中医学的な時間感覚も参照しながら、治療と時間の関係を探究している。

藤田クレア(真鍋大度賞)

藤田クレアが手がけるのは、植物をモチーフに、他者や周囲の環境を深く理解し、丁寧に関係を築いていくことの意味を問う作品群だ。それらに共通するのは、人間中心主義に対する疑義だろう。

たとえばハエトリソウを使った作品では、本来、虫を捕食してエネルギーを得るために口を閉じる植物の動作を人為的に強制することで得た信号を、植物から繋げられたレコードプレイヤーに送ることで、音楽が再生される。

またユリ(会場の規制上、生花ではなく造花が用いられた)を使った作品では、本来は両性花であるユリのおしべとめしべを切り分け、ライン工場のようにひたすら受粉させ続ける器具を作り上げた。選択も合意もないまま、外から決められた条件の中で受粉が強制される本作を人間の生殖になぞらえると、なんと恐ろしいことか。一方、回転する輪に枝が巻き込まれそうになりながらも、人工的な重りによって直立状態を保たせる作品では、制御・矯正と抵抗のせめぎ合いが表現されている。

人間以外の「生きる他者」の「強制労働」を通じて投げかけられるのは、経済合理性や生産効率が重視される、わたしたちが今まさに生きている現代社会に対する鋭い問いだ。審査員の真鍋大度は、「コミュニケーションや時間という普遍的なテーマを、植物の生体/生態を用いたアナログで機械的な作品へと昇華した思考過程」を高く評価した。

TERRADA ART AWARD 2025 ファイナリスト展

会期:2026年1月16日(金)~2月1日(日)

会場:寺田倉庫 G3-6F(東京都品川区東品川2-6-10 寺田倉庫G 号)

時間:11:00 ~ 18:00(最終入館 17:30)