つくる手つなぐ手:第3回 高田安規子・政子「人間が考えるスケールの定義から、離れてみる」

アーティストが次のアーティストを指名し、その「手」でバトンをつないでいく、リレー形式のインタビュー企画。第3回目は、来年1月よりポーラ美術館で開催される「部屋のみる夢── ボナールからティルマンス、現代の作家まで」に参加予定のアーティスト、髙田安規子さん&政子さん姉妹のアトリエを訪問。これまでさまざまな場所で、さまざまなもののスケールを変化させた作品を制作してきた2人に、アーティスト活動を始めた経緯や、20年以上続ける中で変化した思考、今後の表現活動にかける思いを聞いた。

ロンドン時代、葛藤の中で見えてきた「スケール」というテーマ

一見、小さな魔法の絨毯のように見える、刺繍されたトランプ。展示された台所のシンク内へ吸い込まれるように、どんどん小さくなっていくバケツ、レンガの壁のひび割れの中にある、小さなレンガの壁……。一度気づけば、注視せずにはいられない。そうすると、はじめは大きかった自分がぐんぐんと小さくなっていくようで、周辺の空間のスケール感すら変わっていくような不思議な感覚が立ち現れる。

一卵性の双子の姉妹である髙田安規子さん・政子さんは、スケール感を操作し、日常的なものや空間、時間を変容させる作品をともにつくり続けている。元々は別の美術大学へ通い、安規子さんは彫刻、政子さんは芸術学と専攻も分かれていたが、2人は卒業後、イギリスのロンドン大学スレード校の大学院修士課程へ進学。同じ場で制作を行い、アーティストとして活動するようになった。なぜ彼女らは、「2人でつくる」という道を選んだのか。

政子「安規子の大学の卒業制作で、双子をテーマにした作品を作ることになったのがきっかけです。私がいないと成立しないので、一緒に制作に参加して、2人で考えながら進めていくことに楽しさを感じたんです」

安規子「私もその制作スタイルに手応えを感じて、2人で対等に制作できる新たな場を求めて、ロンドンへ渡ることを決めました」

しかし、大学院では “双子で”という考えをやめ、むしろ“2人の違い”を見つけていくよう指導されたそうだ。4年間彫刻の分野で制作を続けてきた安規子さんと、制作ではなく学問として芸術に向き合ってきた政子さん。作品制作における2人の役割分担も、その模索期間に見直されていった。そして海外で日本人として留学し滞在する意味を問われる中で、ロンドンの街中にある壁のレンガや路上のフェンス、タイル、石畳など、壊れた箇所を同質でありながらスケールダウンしたパーツで修繕していく、「修復」という作品群を生み出した。

安規子「ロンドンで暮らしていると、至るところで日本の建築空間との違いが見えてきます。特に私たちは低身長ですから、椅子が高いと感じたり、ドアの取っ手の位置が高くて開けるのが大変だったり。日本では感じなかった不自由を感じ、身体感覚のずれを実感することが多々あったんです」

政子「そこで得た感覚から、現在の活動の軸となる“スケール”がテーマとして浮かび上がり、『修復』というシリーズが生まれました。この作品は日本でも展開していて、東京都現代美術館と横須賀美術館にも常設されているので、いつでも鑑賞することができます」

安規子「『修復』には物理的なスケールだけでなく、時間のスケールも含まれていると思っていて。作品は公共の場に置かれているため、やがて劣化していきます。実際にロンドンで制作した頃から壊れていくのを前提でつくっていましたし、だからこそ記録として残るように、作品の現場写真とセットでひとつの作品にしました。『修復』を観た時、建築が建造された時から作品が経年により変化していくその先の未来まで、また古代から使われてきた石という材料の耐久性から、悠久の時の流れも鑑賞者に感じてもらえたら」

こうして2人がスケールというテーマを見いだしてからというもの、どちらか一方が完全に主導権を握ったまま制作が完結することはなくなったという。

政子「普段から『このクオリティじゃダメ』『もっとこうしたらどうだろう』と、お互いに意見を言い合いながら制作が進んでいきますし、得意分野によってどちらがリードするかも変わっていく。最終的にはどちらのアイデアが先だったかもわからなくなるほどなので、まさに“2人で”つくっている作品だと言えます」

さらに2017年に庭園美術館で開催された「装飾は流転する 「今」と向きあう7つの方法」展をきっかけに、既存の建築空間に対してもチャレンジをしていくようになった。

安規子「庭園美術館は、元々朝香宮家の住居として使われていました。建物自体も昭和初期に建てられ、たくさんの意匠が施されていながら当時の暮らしをどことなく感じられるような、特徴的な空間で。私たちはダイニングや、允子妃殿下とその第2王女湛子女王の部屋など、背景に当時の記憶や物語を感じるような空間を意図的に選択しました。美術館の方からの『遊び心を持って自由に取り組んでほしい』という言葉に励まされ、既存の空間をじっくりと読み解きながら、私たちの旧作や新作を通してどのように空間をコントロールするかを考えていきました」

その後、2019年の横須賀美術館で開催された「Sense of Scale」展では、横須賀という土地と『ガリバー旅行記』に登場する地名「ザモスキ(Xamoski)」が、美術館のある観音崎に由来するという説を知ったことをきっかけに、その立地と呼応する多彩なスケールの表現も展開されていく。

場所の固有性に向き合ったことで、作家としての可能性が広がった

20年以上、スケールというひとつのテーマに向き合ってきた髙田姉妹。これまでどのように作家性が研ぎ澄まされていったのだろうか。その変化を振り返ってもらった。

政子「卒業したての頃は、自分たちの作品制作だけに没頭してきましたが、芸術祭に参加することも増えて、地域性や土地の由来に真摯に向き合った結果、作品の幅も広がってきたように思います」

安規子「私の意見は少し違って、柔軟性が生まれてきたというか。これまで手作業で小さなものをつくって、技術面で作品を補ってきたけれど、肉体的な限界を感じつつある今は、空間を構成する方向へシフトしています。昔はそこにストレートに向き合えなかったことを思うと、柔軟に制作手段を選べるようになったな、と。それが結果的に、作品の幅が広がることにつながったのだと思います。テーマに対して幅広い見せ方をしていくことで、より多くの人にスケールというテーマをどう捉えるか、考えるきっかけを生み出せるのではないかと考えています」

政子「作品を通して伝えたいのは、『人間にとって理解しやすい大きさで判断することから、離れてみる』ということ。そのために、これまで身近なものを用いてスケールの大きいモチーフを取り込む作品をつくってきました。しかしそれは、あくまでも本来の大きさに対して小さいスケール、つまり巨人の視点で捉えてしまいます。今後はより様々なスケールが混在する幅広い経験ができるような作品にも挑戦してみたいですね」

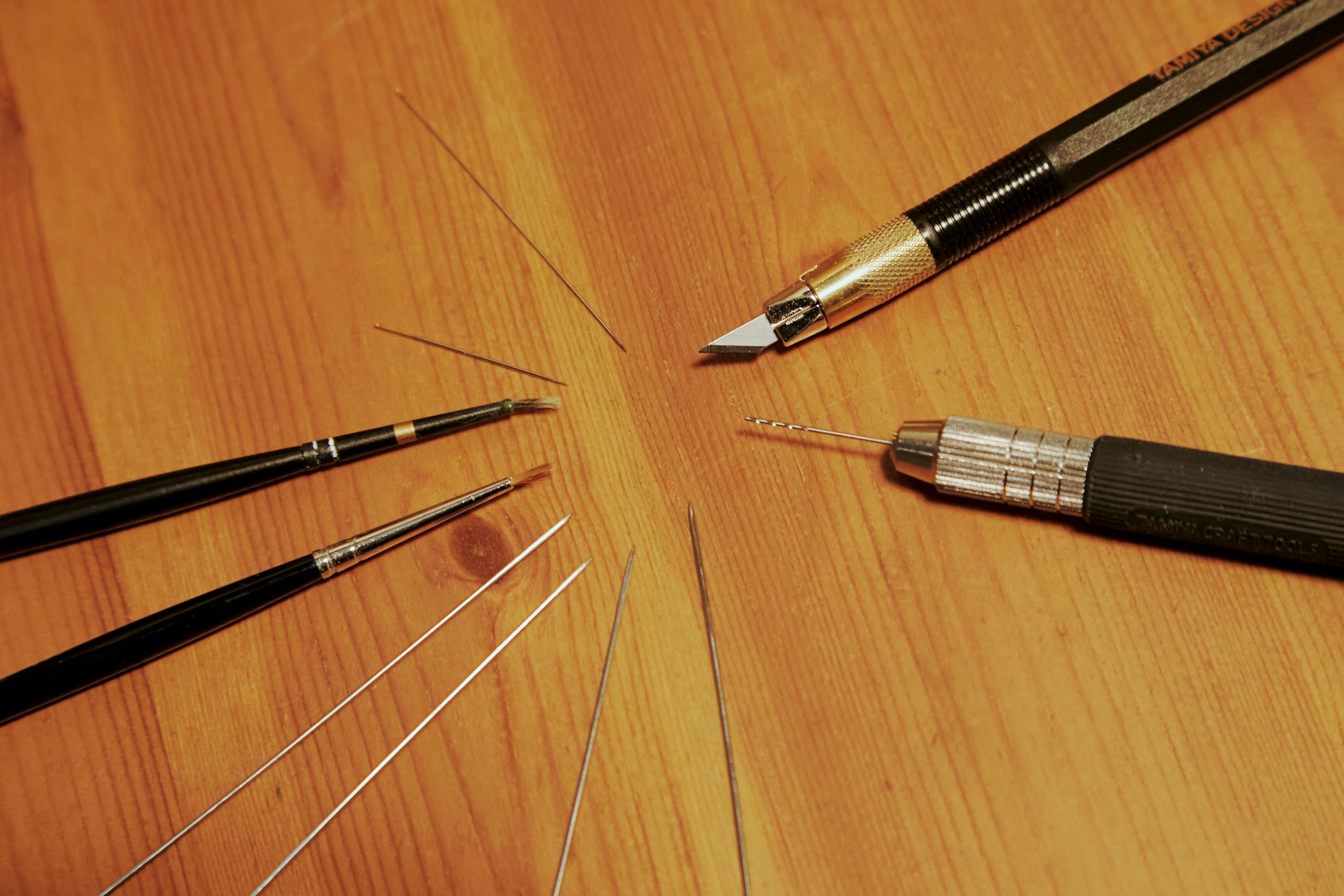

2人のやりとりを聞きながら、それぞれが異なる視点で物事を捉えるからこそ、作品や作家としてあるべき姿勢を客観的に捉え、深められている部分が多いのだろうと感じる。続いて実際の制作風景や使用している道具も見せてもらった。

安規子「普段からよく使うのは、デザインナイフですね。1人がアイデアを発想し作業を始めて、それが発展して作品となることもよくあって。先日も2人で切って貼っての作業をしていました。作業は1人で仕上げることもあれば、どちらかが途中まで作業して、交代するということもあります」

政子「トランプに刺繍した作品があるのですが、制作には一番細い刺繍針を探して使用しています。そうすることで、トランプに空いてしまう針穴の大きさを最小限にできるんです。また、小さな編み物をつくる時は、極細の編み針を使ってスケールをキープしていますね」

制作の工程を聞くと、その“見立てる力”に驚かされる。アイデアはどのようにして生まれているのだろうか。

政子「『これとこれを組み合わせたらおもしろいかも』という発想に至るまでは、タイムラグが結構あるかもしれません。100円ショップやオークション、フリマアプリで気になるものをたくさん集めて、しばらくスタジオに置いておいていると、ふと思いつくんですよね」

安規子「スタジオには旅行先で集めている、いろいろな都市のランドマークのミニチュアをディスプレイしているのですが、それも発想の種になっていますね。鉱山の設計技師だった父は、海外で地中から金属を採掘する仕事に携わっていたのですが、『地球を相手に仕事をしているんだ』と言っていたことも印象的で。こういったスケールにまつわるさまざまな体験や記憶が、発想する時の原点になっている気もします」

実際に髙田姉妹のアトリエにいると、部屋の片隅に立てかけられている小さなハシゴが実は定規だったり、作品である小さな部屋の枠組みが引き出しでできていることに気づく。そこは、宝探しをするようなワクワク感を覚えると同時に、自分自身の中で固定化されたものの見方がひっくり返されるような驚きが詰まった空間だ。

視点を与えた先に、もたらされるもの

『不思議の国のアリス』や『ガリバー旅行記』、イームズ夫妻による『Powers of Ten』など、スケールが大きく変化する作品に触れると、楽しくもどこか漠然とした不安を覚えることがある。髙田姉妹の作品も同様に、そのスケールの操作によって「かわいい」だけでは終わらない何かが残る。2人の作品がもたらす価値とはなんだろうか。

安規子「なぜ作品をつくるのかと考えた時、大仰な言い方かもしれませんが、なにか少しでも人間の進化に貢献できたらいいと思っていて。アーティストがその糸口となる作品を制作することで、人々の思考を促していく。私たちの作品も、そういう存在であったら、と思います。だからこそ、大人より経験が乏しいけれど好奇心旺盛な子どもたちが、なんだろうと作品を覗き込むとき、小さな成功を感じますね。

幼い頃から、なぜこの広い宇宙に人類は存在しているのだろうかと考えてきました。この世界とは何か、という問いに私たち人類は様々な角度からアプローチしていて、芸術もそのひとつの方法。 宇宙の広さに比べ、わたしたち人間の存在の小ささに恐怖を覚えることもあります。けれど、その反面、奇跡的な存在でもある。その感覚を作品に落とし込めるように、これからも俯瞰する視点をもって作品を制作し続けていきたいです」