再評価されるルース・アサワの回顧展が開催中。遊び心あふれる作品の奥に秘められた強制収容体験

サンフランシスコ近代美術館で、日系人アーティスト、ルース・アサワの大規模な回顧展が開催されている(9月2日まで)。近年、再評価が著しいアサワについて、従来とは異なる面を意欲的に掘り起こした同展をUS版ARTnewsのシニアエディターがレビューする。

1973年にサンフランシスコ近代美術館(SFMOMA)で開かれた初回顧展のオープニングプログラムで、ルース・アサワはパン作りとアートと遊びを融合させた「ドウ・イン(dough-in)」という参加型イベントを催した。それは、食用には適さない「パン屋の粘土」と呼ばれる工作用の白いパン生地(ドウ)を用いて、参加者が思い思いの形を作るというものだった。生地のレシピは小麦粉4カップ、塩1カップ、1.5カップの水で、それを混ぜ合わせて子どもたちにこねてもらい、完成した作品を階下のカフェにあるオーブンで焼き固める。

親子連れなど約1000人が参加した「ドウ・イン」は、とびきり楽しいイベントだったに違いない。1973年当時、来館者の中には、小さな子どもたちと一緒に料理をすることが本当にアートと言えるのかといぶかる者もいたが、その頃すでにパン屋の粘土を使って作品を制作していたアサワは、そうした懐疑的な反応を意に介していなかったようだ(イベントには6人の我が子も連れてきていた)。実際、1971年のグッゲンハイム・フェローシップに応募したとき、彼女は申請書にこう書いている。

「アーティストの制作物なら、その辺の紙切れに思いつきで描かれたドローイングでさえ大切に保管すべきという考えは当然のこととして受け入れられています。ドウで作った作品もそうあるべきです」

ちなみに、さまざまな助成金プログラムに応募していたアサワは、この時を含め4度落選の憂き目に遭った。それでも、自らの主張通り、1973年の回顧展でもドウで作った作品を展示している。正方形に整えたパン生地を焼き固め、自身の代表作であるワイヤー彫刻やドローイングと一緒に並べたのだ。

知的探究心と楽しさを兼ね備えたアサワの新たな回顧展

時は流れて2025年。前回より大規模なアサワの回顧展が、再びSFMOMAで開催されている(*1)。そして彼女の名声は、52年前の前回とは比べ物にならないほど高まっている。2013年の死去後、アサワの遺産管理団体は世界有数の規模を誇るギャラリー、デイヴィッド・ツヴィルナーと契約を結んだ。それ以来、彼女のワイヤー彫刻はオークションで高値を付けるようになり、2020年には500万ドル(最近の為替レートで約7億2000万円)を超える価格で落札されるものも出ている(それから間もなく、あるトップセレブが偽物のアサワ作品を自宅に飾っていることが話題になった)。世界最大級の芸術祭、ヴェネチア・ビエンナーレにアサワの遺作が初めて出品されたのは、その2年後のことだった。

*1 回顧展はSFMOMAの後に世界各地を巡回する。今秋ニューヨーク近代美術館(MoMA)で、2026年にはスペインのビルバオ・グッゲンハイム美術館とスイスのバイエラー財団美術館で開催予定。

世界で知名度が高まるにつれ、アサワの作品は近づき難いものとして受け止められるようになった。1950年代にアサワが真鍮や針金を編んで制作した、しなやかで丸みを帯びた美しい彫刻が冷たい印象を与えるようになったのは、彼女がブラック・マウンテン・カレッジの卒業生として語られる機会が増えたからかもしれない。同校は、ジョン・ケージなどが講師を務め、ロバート・ラウシェンバーグ、サイ・トゥオンブリーといったコンセプチュアルな作品で知られるアーティストを多く輩出したため、彼女も同窓生と同じく難解な作家だと思われるようになったのだ。

しかしSFMOMAの回顧展では、それとは異なるアサワの顔が提示されている。この濃密で豊かな展覧会は、知的探究心と楽しさの両方を兼ね備えた作品を生み出すアーティストとして彼女を紹介しているのだ。アサワにとって彫刻やドローイングは遊び道具だったのではないか。そして、彼女にとって遊びとは、不確かな世界における自分の立ち位置を理解するための方法だったのではないか。この展覧会はそう示唆しながら、大胆にも美術館にとってのタブーを犯している。展示作品を「愉快で楽しいもの」として見せているのだ。

とはいえ、SFMOMAのジャネット・ビショップとMoMAのカラ・マネス、さらにマリン・サルヴェ=タール、ウィリアム・エルナンデス・ルエヘ、ドミニカ・ティルチが情熱を込めて企画したこの展覧会は、アサワの作品を軽薄なものとしては捉えていない。会場には1960年代に制作されたワイヤー彫刻がたくさん吊るされているが、その根茎のような造形を眺める観客は、何千もの網目を連ねることでかつて誰も見たことのない形を無限に作り出したアサワの創造力に感嘆するはずだ。また、ベイエリア各地にあるパブリックアートのための習作や、緻密なドローイングも多数展示されている。特筆すべきは、毛布の上に横たわる息子のポール・ラニアーを描いた1961年の絵だ。毛布やポールの体は、インクを用いた細かいタイルのような線で、きめ細やかに描かれている。

この回顧展では、ほかにもアサワが作った遊び心あふれる作品が数多く展示されている。たとえば、サンフランシスコのノー・バレー地区にある彼女の自宅を訪れた人々の顔型(客人の中には、訪れてすぐ顔に石膏を塗られることを知らされていなかった者もいた)や、膠原病で手が震えるのを逆手に取って、ゆらぎのある線を生かして描いた花束のスケッチなどだ。アサワは、身の回りにある全てのものを作品に取り込んでいた。人生こそが彼女の芸術だったのだ。

この展覧会の軸となっているのは、彼女の自宅のリビングルームを再現した展示室だ。かつて床を這い回っていたアサワの子どもたちの上にぶら下がっていたワイヤー彫刻が、今は美術館の天井から吊り下げられている。また、アサワの友人たちの作品が展示されているキャビネットは、彼女がそのコレクションを保管するために自宅で使っていたキャビネットの複製だ。さらに、その展示室のそばには自宅にあった扉が置かれている。高さが2.7メートルほどある2枚の板で作られたこの大きな扉には、彼女が子どもたちと一緒に槌とノミで彫った渦巻く波模様がある。この扉の向こうにはアサワの自宅兼アトリエがあった。外の世界が生きづらいときも、そこは彼女にとってくつろげる空間だったのだ。

日系人強制収容所の経験を経て「別の人間に生まれ変わった」

アサワは1926年に、日本からの移民の子としてカリフォルニア州ノーウォークで生まれた。1941年の真珠湾攻撃で日系人に対する差別が一気に高まると、アサワの父親は地面に穴を掘って日本人形や茶道の道具など、日本人であることを示すものを埋めたという。しかし、そうした努力も虚しく、翌年彼はFBIに逮捕されてしまう(アサワが父親と再会できたのは終戦後のことだった)。アサワは家族やほかの日系人らと一緒に、最初はサンタアニタパーク競馬場の厩舎を使った仮収容所に、後にアーカンソー州の収容所に入れられた。収容所でディズニー映画の制作に携わった日系人アーティストらに出会い、彼らから絵を学んだ彼女は、アートに興味を持つようになる。

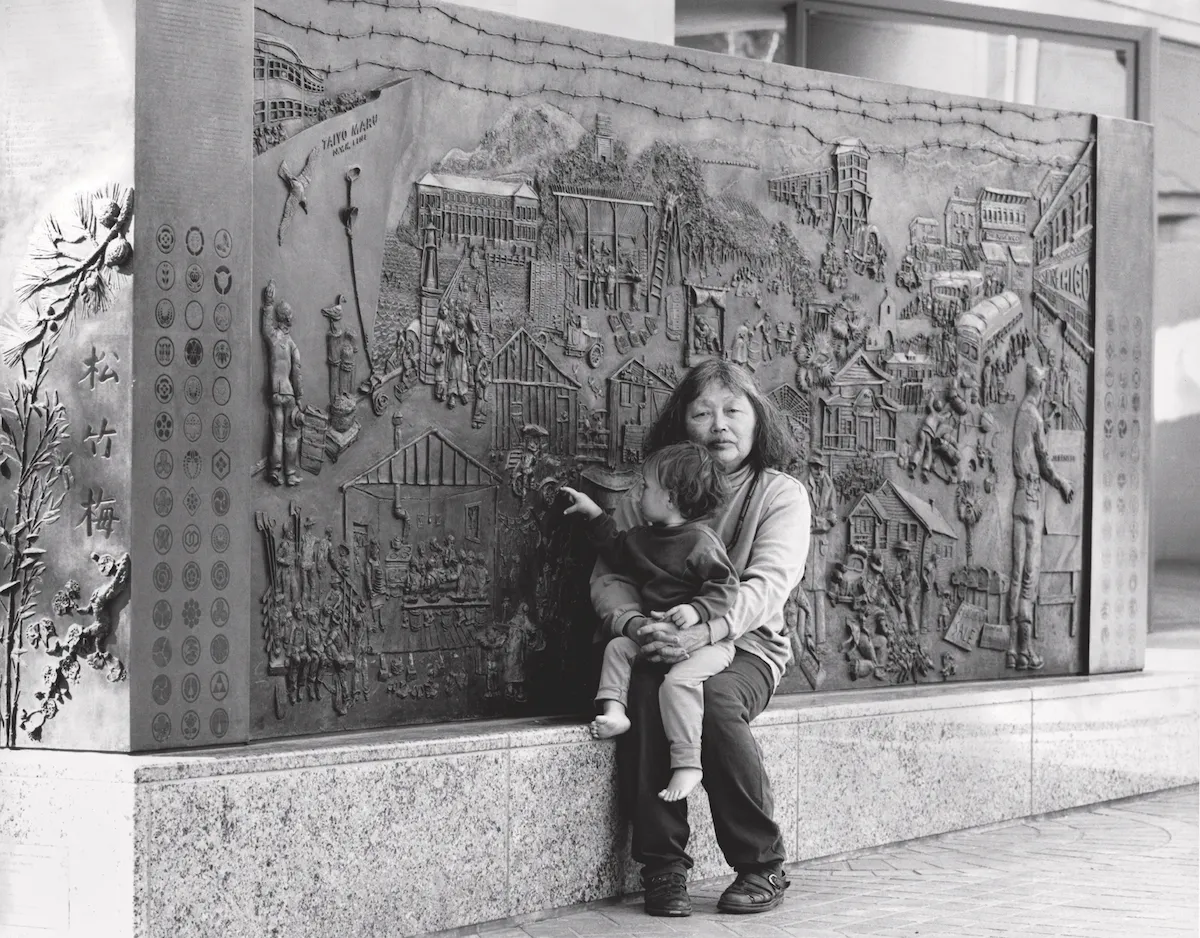

ほかのアーティストであればこうした辛い経験をもとに、抗議の声を明確に表す作風を確立したかもしれない。しかし、アサワは違った。強制収容所での体験を題材にした作品は少ないが、その1つがサンノゼにある。それは同市の依頼で1990年から94年にかけて作られた《Japanese American Internment Memorial(日系アメリカ人収容記念碑)》で、いくつもの場面で構成されたこの記念碑には、彼女の父親がしたように、大切な持ち物を捨てている家族の悲痛な描写もある。

アサワは、収容所に入れられたことで自分はそれ以前とは別の人間として生まれ変わったと語っている。1948年、彼女は後に夫となる建築家のアルバート・ラニアーに宛てた痛切な手紙の中で、囚われの身になった自分は「宇宙の市民になるしかなかった」と吐露し、「アルミの削りかすで切られた指と、ワイヤーで傷つけられた手を何かで包みたい」と書いている。この手紙に綴られた思いは、その後半世紀近くかけて彼女の作品に込められていった。

ワイヤー彫刻を作るようになる前、アサワは戦後に前衛芸術の実験場となっていたノース・カロライナ州アッシュビルの美術学校、ブラック・マウンテン・カレッジで抽象的な絵画やドローイングを数多く制作していた。親友の姉の勧めで同校に入学したアサワは、ジョセフ・アルバースに師事し、実験的なアーティストとして頭角を現す。

正方形を何層にも重ねたアルバースの絵画がその精緻なフォルムと計算された色彩で知られるのに対し、アサワの作品ははるかに自由だ。たとえば、SFMOMAに展示された印象的な作品がある。アサワがブラック・マウンテン・カレッジで洗濯係をしていた頃に制作した1948年か49年の作品で、「BMC」という学校名の頭文字を記したスタンプを繰り返し紙に印字してたくさんの円形を描いたものだ。スタンプで描かれた円形は、自転しながら独自の惑星系を作り出す星のようにも見える。

こうしてアサワは、宇宙市民としての自己を確立した。そして彼女は、メキシコを旅行したときに見た籠編みの技法を応用したワイヤー彫刻で、その宇宙をさらに大きく広げていく。それ以前の作品に見られた天体のテーマを引き継いでいるワイヤー彫刻も多く、球体に別の球体が内包された重層的な形は、入れ子構造の世界内世界を思わせる。網目を通して内部が見える彫刻は、透明性を持ちつつも不定形で謎めいているが、その神秘性を深めているのが独特の形状だ。アサワの友人だったイモージェン・カニンガムが撮影した写真の中の丸まった形からも明らかなように、彼女のワイヤー彫刻は吊り下げられている時はしっかりと形が定まって見えるが、地面に下ろすと柔らかくしなやかなのが分かる。

美術館の展示室に収まりきらないアサワ作品の魅力

アサワのワイヤー彫刻は入念に作り込まれた外見とは異なり、事前に設計されてはいない。彼女はそれを「もし〜〜だったら?」と自問自答する遊びに興じるようにして作っていたのではないだろうか。たとえば、「中が透けて見える、異質でありながら親しみが持てる惑星があるとしたらどんな感じ?」「自身を含む約12万人の日系人を閉じ込めるために使われた針金が、解放の手段になり得るとしたら?」「アートが世界を理解し直すための手段だとしたら?」──そんな問いを立てながら、彼女は作品を作っていたのかもしれない。

そう考えると、アサワが長年にわたって版画や彫刻、ドローイングで、数々の異質なモチーフ(自分の子どもたち、街角のハト、アジサイなど)を扱ってきた理由が分かる。また、美術館という枠組みを超えて作品を見せられるパブリックアート作品を数多く手がけた理由も説明できる。SFMOMAの回顧展のウェブページには、ベイエリア各地にある彼女のパブリックアート作品のオンラインマップがあるが、それを見れば、この後に巡回するほかの都市ではなく、サンフランシスコでこの展覧会を鑑賞したくなるはずだ。

詰まるところ、美術館だけでは彼女の仕事の全てを網羅できないのだ。350点もの作品が並ぶSFMOMAの展覧会は、ちょうど真ん中あたりでピークを迎える。観客はここで一旦屋外のデッキに出て、そこに再現されたアサワの自宅の庭を目にすることができる。そして、アサワのパブリックアートが紹介されている後半部分の展示は、やや鈍い印象になる。これはバグではなく、意図されたことだ。アサワは、美術館の展示室のようなホワイトキューブのために作品を作っていなかった。そうではなく、鑑賞者が外の世界に出て行くこと、そして自身の作品をガイドとして周囲を探索し、より良い宇宙の市民になることを望んでいたのだ。

だからこそ、SFMOMAの展覧会を訪れた人には、1975年から76年にかけて彼女が制作した《Origami Fountains(折り紙の噴水)》を見に行くことを勧めたい。サンフランシスコのジャパンタウンの広場にある、折り紙の花の形をした鉄製のこの噴水は、花びらをイメージした折り目から水が滴り落ちている(花のフォルムは、ブラック・マウンテン・カレッジの学生によく出されていた折り紙の課題を思い起こさせる)。

噴水の楽しみ方は人それぞれだ。美術館で作品を鑑賞するように、その前に立ってじっと眺めることもできるし、この4月に私が見かけた人のように、噴水の縁に腰掛けてヌードルを食べてもいい。噴水の角張った花びらの周りを走り回り、追いかけっこをしている子どもたちもいた。あの子たちこそ、彼女の作品の楽しみ方を心得ていたのだろう。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews