アートで創造性を高める、コクヨ自社オフィスでの実験的実践~THE CAMPUS(ザ・キャンパス)

オフィスにあるアートは、会社や社員にとってどんな意味があるのか。社員を刺激し、社員同士を交流させ、会社と街をも結びつける。そんな実践を進めているのが、オフィス空間や家具、文具を手掛けるコクヨの東京オフィスだ。魅力的なオフィスでさまざまな働き方をしている社員の姿は、営業面や新卒採用の場面でも威力を発揮しているそうだ。

建て替えでなく全面リノベーション

ギャラリーのホワイトキューブのように真っ白な床と壁。コンクリートがむき出しの柱や梁、天井。梁(はり)や床の上に種類も大きさも多様な観葉植物が置かれ、アーティスト、シムラブロスによる立体作品や、社内デザイナーとアーティストのコラボレーションによる特注のアートポスターも飾られている。約8660平方メートルもの空間には、階段状の長いベンチスペースとテーブルと椅子が置かれ、そこここで社員らが思い思いに仕事をしている。ある者は大型モニターを机の脇に設置してリモート会議をし、ある者はデザイナーズのソファにゆったり座ってノートパソコンで書き物をしている。

オフィス空間や家具、文具を手掛けるコクヨ(本社・大阪市)の東京品川オフィス(東京都港区)北館1階にあるエリアCOMMONS(コモンズ)の風景だ。同社は古くなった自社ビル2棟(南館・北館)を、建て替えではなく全面リノベーションを施し、2021年2月、「THE CAMPUS(ザ・キャンパス)」に生まれ変わらせた。

COMMONSの南棟側、ガラス窓の向こうには「PARK」と呼ぶ中庭が広がる。奥の大型階段には白い椅子が所々に設置され、壁面には金属のメッシュ盤をいくつも重ね合わせたアート作品、fabric scapeの《壁と流跡線》がある。円形のメッシュ盤が風で揺らいだり、光を乱反射したり。レモンやザクロなど実のなる木々が枝を伸ばす中庭に動きを与えている。

北館1階のCOMMONSは、ソファや植栽が置かれ、居心地の良い空間だ。リフォームでコンクリート下地を露出させた柱には「THE CAMPUS」のピンク色のパネルポスターが貼られている(ARTnews JAPAN編集部撮影)

オフィスは「働く・学ぶ・暮らす」実験場

南北棟をつなぐブリッジの下には卓球台が置かれ、いつの間にか若いカップルが遊び始めている。一般人にも開放された空間なのだ。時にはダンスを動画に収める若者たちを見かけるという。

COMMONSから道路側を眺めると、公開エリアである「TERRACE」には、studio BOWLによる公共アート《C A MP U S》が常設されている。雨風をしのげるため、放課後の児童らが遊んだり、キッチンカーが出店する昼時には近隣の住民が子連れで遊びに来たり。社員だけでなく近隣のサラリーマンらもランチや打ち合わせで使っている。

THE CAMPUSは、同社にとって「働く・学ぶ・暮らすの実験場」だという。「みんなのワーク&ライフ開放区」がコンセプト。オフィス自体をショールームとして関係者が見学でき、中庭や、建物内の一部オープンエリアは近隣住民や一般人にも開放している。多彩な人に活用してもらうことで、多様な価値が混ざり合い、新しい化学反応が生まれ続ける場を目指すという。

ベルリン拠点の日本人姉弟アーティスト、シムラブロスの《TRACE-SKY-TOKYO STORY 09(Ed.1/2)》(左)はCOMMONSのTERRACE側の窓際に常設。映り込む風景をよく見るとホログラムのように揺らぐ色彩が投影されている。存在感があるため、吸い寄せられて見に来る人もいるという 写真: ナカサ&パートナーズ

アートが交流を促進し、創造性を引き出す

ここで一役買っているのがアートだ。

アートを保有・展示する企業は少なくない。だが、ここまで、見て触れられる場所に設置し、社内外で実際に活用している例は珍しいだろう。会議室や執務スペースなどオフィス内だけでなく、カフェや公開空間にも、現代アートがさりげなく溶け込んでいる。アートは、社員同士の交流を促進し、社員の創造性を引き出すきっかけにもなっているという。

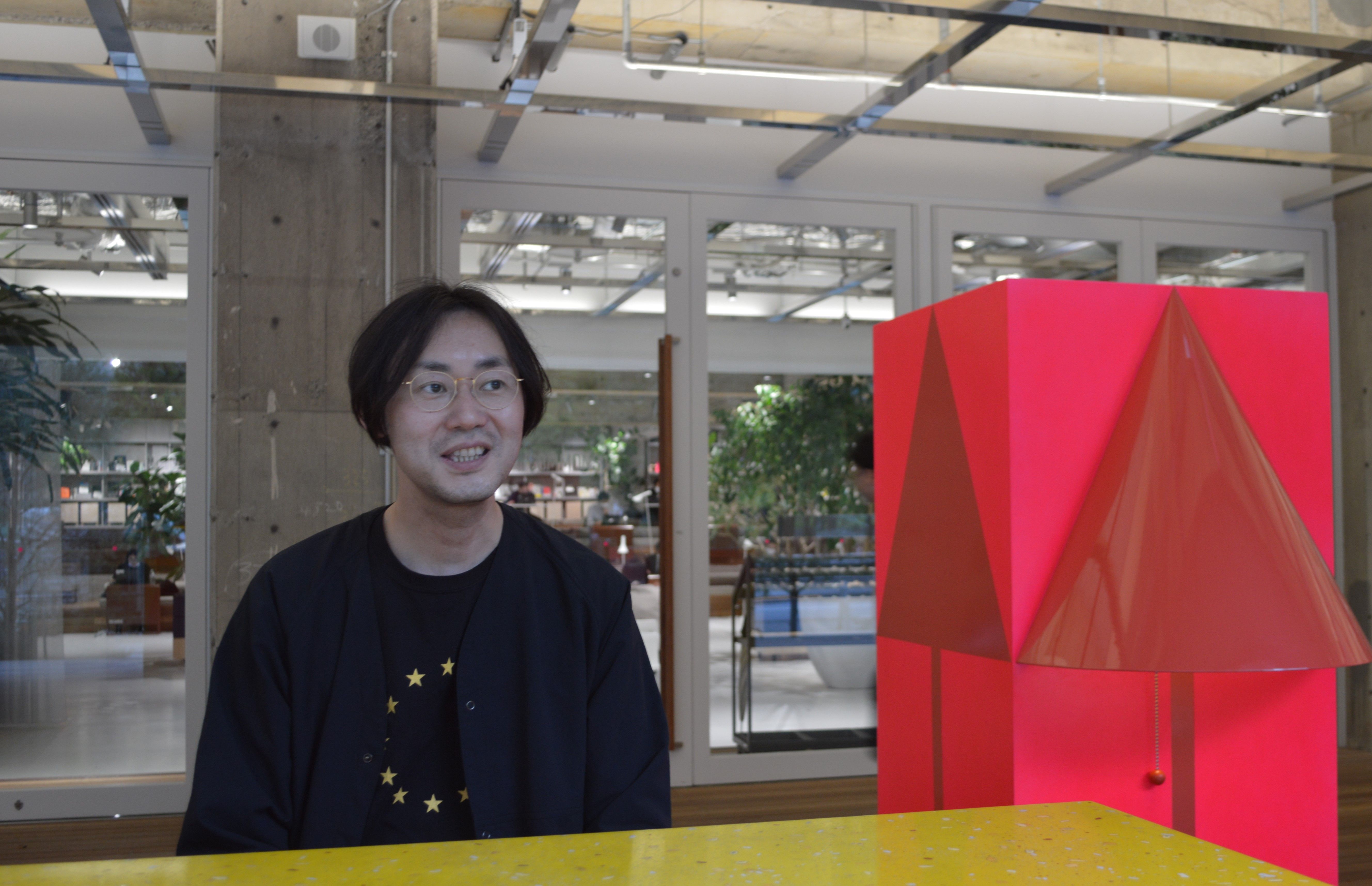

コクヨ経営企画本部クリエイティブ室の安永哲郎さんは、THE CAMPUSのプロジェクトにコンセプト作りから関わってきた。アートの導入と活用全般も担当している。「企業にとってアートの購入は、かつては投資的な意味合いが強かったと思うが、今は、企業の在り方や世の中に自分たちが伝えたいことを肩代わりするもの」と話す。

公道側から北棟1階COMMONSを見ると、鮮やかな色彩の《C A MP U S》が常設されている。よくよく見ると「CAMPUS」と読める

建物のリノベーションプロジェクトが始まった2019年、同社は企業理念の再検討にも着手した。「商品を通じて世の中の役に立つ」から、「自分たちが社会にどういう働きかけができるのか」「よりよい社会を作っていくために企業として何ができるのか」という考え方に移ろうとしていた。そうした理念にふさわしいオフィスのあり方を、根底から考え直すことになった。

「一部を街に開いていくとか、働くことと暮らすことの境界線をなくしていくとか。ある種の使命感を持って、そうしたオフィスを作ることにしました」(安永さん)。プロジェクトメンバーは初期段階からアートの重要性を認識。アートが必要か否かではなく、ごく自然に「ここにふさわしいアートは何か?」という議論から始まったと、安永さんは振り返る。

「コクヨは、物や空間をデザインすることを長くやってきた会社です。人の創造性をどう刺激するか。それにはアートが有益だという一定の認識が、企業文化として共有されています。だから、有名作家のいくらの作品を入れようというレベルの話は最初からなかった。自分たちのコンセプトやアイデアを具現化するためにアートはどうあるべきか、自分たちがプライドを持って働くためのアートとは、自分たちがワクワクするオフィスとは……。そんなことを考えながら、この場にふさわしいアートを選んでいきました」

現在、オフィスに入っているアート作品は計25点。施設内に設置している作品は、純粋な現代アートと、街の人も触れられる公共アートの2種類に分れる。前者については、どこにどんなアート作品を置くかは、社員の創造性や対話を引き出すために考え抜いた。

新規事業の拠点であるフロアに飾られている横田大輔の《Untitled》。働く人の創造性を刺激する作品を選んだという 写真: ナカサ&パートナーズ

新規事業のフロアには抽象的でパワーのある作品

薄紫や薄黄緑色、オレンジや赤──細胞のかけらのような形の不思議な色の固まりが、画面いっぱいに広がる。人の背丈ほどもある大きな写真パネルが2枚、ギャラリーのような白い壁に掲げられている。写真家・横田大輔の《Untitled》。フィルムに熱湯をかけ、表面が化学変化したものを現像した抽象的な作品だ。この作品があるのは、南館3階の非公開フロア。新規事業の企画・開発拠点である。ここでは各プロジェクトが、オープンなフロアに共存し、それぞれアメーバのように生まれ、増殖し、育っていく。この作品の設置場所はここしかないと、安永さんは考えたという。

「なぜなら、答えが見えないことにチャレンジする場所だから。人によって見えている世界は違う。見え方、考え方の違いを各人が受け入れる。そんなフロアのテーマに何かしら作用する作品ではないかと思うんです。抽象的で、パワーがあり、見る人の想像力を刺激する。新しいことにチャレンジしていく意欲を、この作品から感じてほしいと思っています」

作品購入に当たって重要視したのは3点ある。1つ目が、環境やジェンダー問題など何らかの社会課題に向き合っている作家や作品であること。2つ目が、社員が考えるきっかけになる、解釈のための余白があること。3つ目が、作品を通して人々の間で対話が生まれるもの。さらに、作家が存命であることも考慮した。

南館1階にある階段状のエリア。靴脱ぎでくつろぐこともできる。奥の壁に写真作品が飾られている

地域住民に大人気の公共アート

公共アートとしての作品のほうは、コクヨの設計メンバーとアーティストが協働し、「空間設計の考え方とアートが融合した」作品になっている。例えば、前述したTERRACEにある《C A MP U S》は、テーブルや椅子としても使えて、子どもたちに大人気。南館1階の、ショップやラウンジ、コーヒースタンドなどの複合空間「PARKSIDE」には、ミラーが至る所についた萌黄(もえぎ)色のアップライトピアノがある。これはWA!moto. / motoka watanabeによる《PWM》。廃棄処分されそうな中古のピアノがアートに生まれ変わった。誰が弾いてもよく、順番待ちになる人気のため、1人5分の時間制限を設けた。靴を脱いでくつろげる階段状のエリアには絵本などの書籍が置かれ、子連れの保護者が読み聞かせをすることも。その脇にはGottinghamの写真作品《Untitled(The Entrance Hall #101)》や《Untitled(Study for the Entrance Hall)》がさりげなく掲げられている。

南館2階のオープンイノベーション拠点「OPEN LAB.」は、他企業と連携して新技術の共同研究をする施設で、プロトタイプも発信している。ここの壁には、メディアアーティスト、yang02(やんツー)の《SEMI-SENSELESS DRAWING MODULES》が期間限定で設置されていた(現在は制作終了)。自律ロボットが一日中、新しい線を描き続けるインスタレーション型の作品だ。ワイヤでつるされた描画装置が、プログラミングに沿って上下左右に動く。ロボットの動きを決めるのは、街を歩く人の動きや量、社内の温・湿度などの計測データ。日々異なる動きで描かれた線のグラデーションが抽象画のようだ。作品は今後、額装して展示予定という。

南館1階のカフェ横に置かれた大テーブルでは、社員が仕事をしたり、一般客がお茶をしたり。プーランと社員が共同作業で作った作品だ。

社員とアーティストが共同で常設作品を制作

今年1月、南館6階のオフィスに入社1年目と2年目を中心に30人近くの社員が集まった。パリを拠点に活躍するグラフィックアーティスト、ダミアン・プーランと一緒に常設作品を作るためだ。若手にとっては、新型コロナ下で会えなかった同期や上司と対面する貴重な機会となった。

プーランは事前に、コクヨの商品カタログや作品の設置場所を図面や動画で見た上で図案を考えていた。作品名は《Read between the lines》(行間を読む)。コクヨのノートのデザインに着想し、罫線(けいせん)や人の顔のように見える幾何学模様を配置した。「人のコミュニケーションを想起させる図案」(安永さん)だった。

南館6階のこちらの壁も、社員らが塗ったプーランの作品だ。縦の6本の線が、3人の顔のようにも見える 写真: ナカサ&パートナーズ

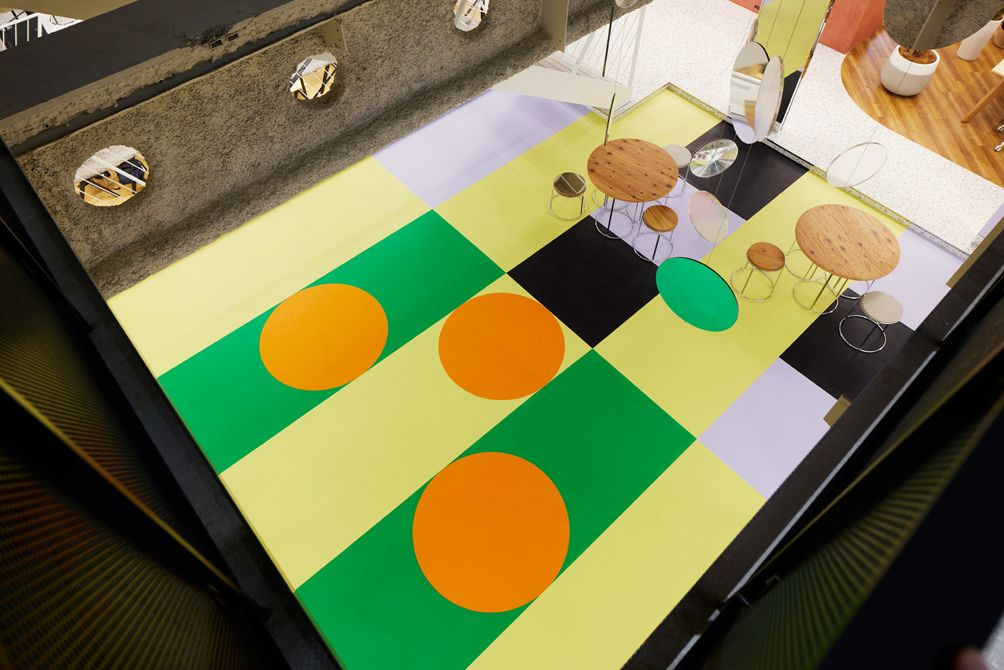

研修や交流でなくアート制作が対等な関係性を構築

参加者は6人前後の3チームに分かれ、オンラインでつないだプーランの説明に従って作業を進めた。マスキングテープを貼り、オリジナルカラーに調色したペンキを刷毛やローラーで塗る。2日間で、南館6階フロアの床の一部と壁面、さらに同1階にある大型テーブルの天板を完成させた。

アートは人を繋ぐ。対話を引き出す。新型コロナが分断した社員間の関係を作るのに、アートは打ってつけだった。

「若手社員から有志を募りました。単なる社内交流や研修ではなく、みんなで制作する中でだれもが対等な関係になれたことがすごく良かった。そもそも、ビルをリノベーションした目的は、組織を超えたつながりを作ること。以前は部門ごとにフロアやゾーンが分かれていて、各組織のつながりが薄かった。このプロジェクトでは2日間でじっくり社員同士の関係が作れました」(安永さん)

受付脇にあるオールジェンダートイレ。入り口は一つで、全てが個室。性別に関係なく使える。明るく開放的な空間で、LGBTQなどを考えるきっかけになることを期待しているという

人間の創造的な体験そのものまでアート

とはいえ、アート作品だけがアートではない。THE CAMPUSでの「体験そのものもアートに通じる」と安永さんは強調する。オフィス受付脇のオールジェンダートイレ、「没頭する」のdiveとlibrary(図書館)を掛け合わせ「ダイブラリ」と名付けられた超集中型の執務空間、動画制作や配信もできる収録スタジオ、外構や執務スペースを彩る植物など、「建物には、インスピレーションの元になる創造性を引き出す数々の仕掛けがあります」と安永さん。同社はフリーアドレス制で、決まった「自分の机」がない。リモートでも、社内のどこで仕事をしても構わない。その際、品川オフィスならば、どこでもその場にふさわしいアートが待っていて、社員の創造性を刺激してくれる。

例えば、施設内の緑は、230種類の樹木や草木、数にして一千株以上になる。背の高い木は、公道を挟んだ向こうにある港区の公園の木々と高さを合わせた。もともとあった街の緑が拡張したと感じられるように植樹した。「街との境界線を分からなくする」ことは植栽の大きなテーマだ。

「THE CAMPUSでは、1年を通して必ずどこかで実がなったり花が咲いたりしています。それで季節の移り変わりを感じたり、体感したり。なった果実で、ジャムやドリンクを作るといったこともしています。そういった人間の創造的な活動全部をひっくるめてアートと捉えています」(安永さん)

南北棟をつなぐブリッジから中庭を見下ろす。奥のアート作品を借景に、木のベンチと鉄製のチェアが配置されている。

建物ではなく文化をつくる、社員にも変化が

安永さんは、「THE CAMPUSプロジェクトは、建物ではなく文化をつくることに近いと感じた」と話す。「プレスリリースを作る際も『これから未来に向けてワクワクするようなことが起こる場所を作っていくので、皆さんどんどん巻き込まれてください』という発信を心がけました。分からないことも含めてみんなで考える場所にしたい。それってすごく文化づくりに近い。そんな文化づくりの一環としてアートの存在を重要視しています」

目論見通り、THE CAMPUSへのリノベーション後、社員の意識は変わったという。例えば服装。それまでの主流だったスーツから、それぞれ「自分らしい」服装で通勤する社員が増えた。自らの趣味を生かしたイベントを手掛けたいという申し出があったり、スタジオがいつも利用者で埋まっていたり。安永さんが月に1回程度実施する社内のアートツアーに参加した営業社員からも「価値に対して気づきがあった」という意見があった。

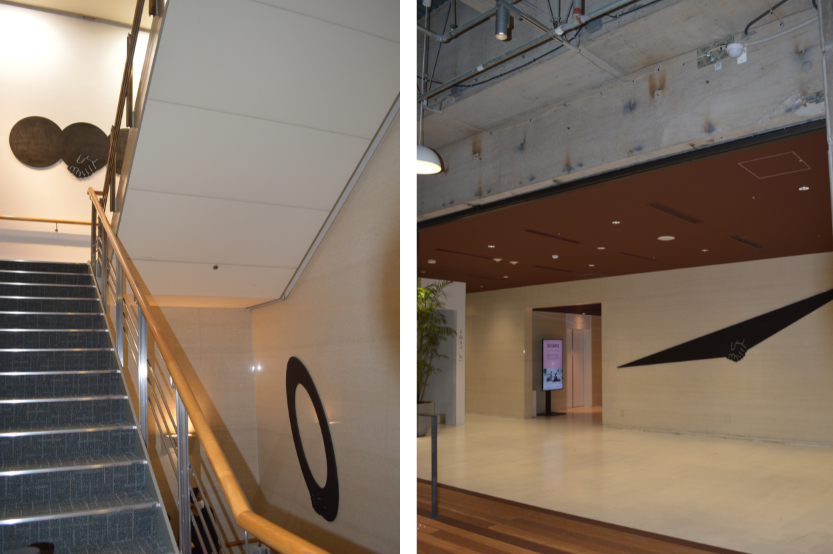

(左)北館の各階の踊り場に設置されているのは、グラフィックデザイナー福田繁雄による1997年の作品。1階にも(右)。いずれも握手をモチーフにしている。建物は下地をむき出しにしてフルリノベーションしたが福田作品は残した。「今だからこそ感じ取れる新しい印象があると思った」(安永さん)ためという

10年後、20年後に意味を持つものを

開かれた場として根づき始めたTHE CAMPUS。2年目に入り、次に目指すのは「新しいつながりを作る」だ。そのために導入するアート作品はもちろん異なる。今年6月に入った作品はジャスティーン・ヒルの《Bookend 11(Cyclops)》とダン・マッカーシーの《Beach Fire》《Gold Bead》《Butternose》。選定はプロジェクトメンバーでいくつものギャラリーを訪れ、実際に作品を見て決めた。

「1年目は社員の意識を変える、新しい刺激を投げかける、問いを投げかけるつもりでエッジの立った作品を選んでいました。今年入った作品は、かわいくてそばにいたくなる、クスッと笑えてみんなが集まりたくなるといった、人がつながるようなポップな作品が増えています」(安永さん)

THE CAMPUSに「植えた」アートで社員が育つ。企業が成長する。文化を実らせる。安永さんは「今日明日の価値よりも10年後、20年後に意味を持つものごとを想像することが大切ではないか」と話している。

安永哲郎さん。北棟1階TERRACEでCOMMONSを背に。もともとアートの専門家ではなかったが、今ではコクヨのアートプロジェクトの中心人物になっている

答えが分からないから面白い、考えることで豊かになる

「アートツアーでよく、『今の世の中、調べれば何でもわかるし、答えが出されすぎ』という話をします。現代アートと出会うことで、『答えがわからない不安定な状態はこんなに面白い、ワクワクしない?』とも。もっと、一緒に作ったり考えたりすることに目を向けるほうが、結果、社員も企業も豊かになるのではないか。そういう気づきになればうれしい。10年後、20年後でもまだ答えは出ないかもしれません。でも、私たちのような会社が少しくらいあったって良いのではないか、と個人的には思うんです(笑)」

(取材・文 坂口さゆり)

南館2階からブリッジ方向を見る。「CAMPUS」の文字を配したベンチも自社製品という