人種差別と闘うアーティスト、フェイス・リンゴールドの代表的6作品

フェイス・リンゴールドの作品には、血を流す米国国旗、空を飛ぶ少女などが登場する。米国社会に蔓延する人種差別をテーマにした絵は、一度見たら忘れられない。一方で、見る者に喜びや希望を与えるキルト作品も制作している。

リンゴールドは、白人主導の美術界で主要な美術施設から排除されてきた黒人女性アーティストに活躍の道を切り開き、ニューヨーク近代美術館(MoMA)をはじめとする大型美術館に対し、幅広い人々に開かれた場所にするよう働きかけてきた(1970年、MoMAのジョン・ハイタワー元館長は、リンゴールドと、アーティストのトム・ロイド宛てに「MoMAの展望に大きな変化をもたらした」と礼状を書いている)。

また、本の著者として賞を受けたこともあれば、前代未聞の展覧会を企画したことから投獄された体験の持ち主でもある。こうした活動が、リンゴールドを今日最も独創的なアーティストの一人へと押し上げた。かつて彼女は、ARTnewsに「創造性は力を与えてくれる」と語っている。

現在91歳のリンゴールドに、成し遂げられなかったことは何もないように思える。2月17日から6月5日まで開かれているニューミュージアム(ニューヨーク)での回顧展も、そんな思いをより強くさせるものだ。

リンゴールドはこれまで、スタジオ・ミュージアム・イン・ハーレム(ニューヨーク)、ニューバーガー美術館(ニューヨーク)、サーペンタイン・ギャラリー(ロンドン)、メリーランド州ポトマックのグレンストーン(現代美術館)などで個展を行なっているが、ニューミュージアムでの回顧展は過去最大のものになる。今回の展示では、リンゴールドの作品の幅広さが示されているだけではなく、米国の大手美術館で展示されるようになる以前の作品も含めて、絵画やキルトを用いたリンゴールドのアートがいかに革新的だったかがよく分かる。

以下、ニューミュージアムの回顧展から、リンゴールドの多彩な活動を概観するのにふさわしい代表作6点を紹介する。

《American People Series #20: Die(アメリカン・ピープル・シリーズ#20:死)》(1967)

1967年夏、リンゴールドはスペクトラム・ギャラリー(ニューヨーク)をスタジオとして制作を行った。リンゴールドの回顧録『We Flew Over the Bridge(私たちは橋の上を飛んだ)』(1995)によれば、同ギャラリーのロバート・ニューマンに、「米国で起きているすべてのこと、1960年代という時代に生まれた自由を求める衝動を描いてほしい」と依頼されたという。

リンゴールドは、日々目撃していた黒人差別をテーマに、大型の大胆な具象画(リンゴールド自身は「壁画」と呼んだ)3点を制作した。横幅約366センチの大作《American People Series #20: Die(アメリカン・ピープル・シリーズ#20:死)》は、そのうち最もよく知られている作品だが、2016年にニューヨーク近代美術館(MoMA)が所蔵するまで、あまり展示されることはなかった。MoMAが2019年に行った所蔵作品の再展示では、パブロ・ピカソの《アヴィニョンの娘たち》(1907)の隣に展示されている。

この作品では、リンゴールドが「スーパーリアリズム」と呼ぶスタイルを用い、明確なイメージで「米国の黒人に起きていたことをスーパーリアルに表現」している。群衆が暴力的に衝突する混乱の中で、黒人や白人の女性が画面を斜めに横切るように描かれ、黒人男性は白人男性を刺しているように見える。血しぶきが飛び散る中、白人の少年と黒人の少女が抱き合い、目の前で起きている残虐行為におびえた表情を見せている。

この作品のインスピレーションとなったのは、スペイン内戦の惨禍を描いたピカソの大型作品《ゲルニカ》(1937)だ。リンゴールドはMoMAで実物を見たことがあったという。しかし、《ゲルニカ》がいわば抽象的であるのに対して、リンゴールドの作品は当時の米国で頻繁に見られた黒人に対する暴力を直接的に表現していて、より生々しい。

この絵が与える衝撃は、今も色あせていない。絵に描かれた流血の場面について、リンゴールドは2021年にガーディアン紙に次のように語っている。「私にとってはとても簡単で、とても身につまされるテーマでした。なぜなら、私がいつも目にしていた光景だからです。でも、当時はあちこちで暴動が起きていたのに、その現実を描こうとする人はいなかった」。リンゴールドらしい具象的なスタイルは、この絵の表現を非常に直接的なものにしている。当時ニューヨークで活動していた黒人アーティストの多くが、アート界の主流に受け入れられやすい抽象作品を制作していたのに対し、リンゴールドは独自の作風を貫いたのだ。

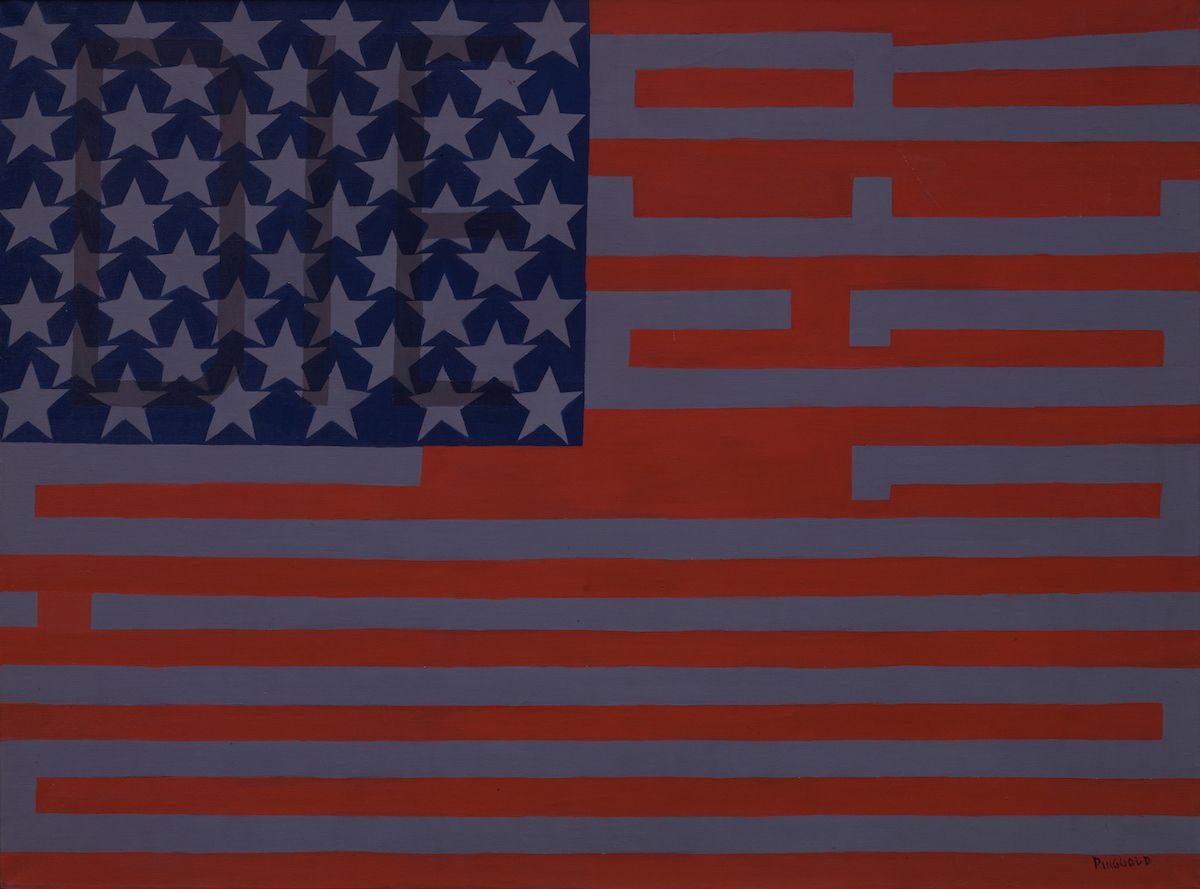

《Black Light Series #10: Flag for the Moon: Die Nigger(ブラック・ライト・シリーズ#10:月の旗:死・ニガー)》(1969)

リンゴールドが《Black Light Series #10: Flag for the Moon: Die Nigger(ブラック・ライト・シリーズ#10:月の旗:死・ニガー)》を描いた当時、米国国旗といえば、美術史を塗り替えたジャスパー・ジョーンズの代表作《旗》(1954〜55)を連想する人が多かったはずだ。しかし、リンゴールドはジョーンズの作品に違和感を覚えた。形式的、概念的には影響力を持つ作品でも、星条旗が覆い隠す腐敗を捉えることができていないのではないか。「ジョーンズの《旗》に込められた考え方は、美しいが不完全だと感じた」と、リンゴールドは回想録に書いている。「それを完成させるために、米国で過去に起きた地獄を描きたいと思った」

そんな思いで制作したのが《Black Light Series #10: Flag for the Moon: Die Nigger》だ。赤と白のストライプを変形させて、作品タイトルにもある人種差別的な言葉「NIGGER」を表し、さらに星の下には「DIE」の文字をのぞかせている。絵に漂う不穏な空気は、通常の米国国旗よりも暗い色調によって強調されている。これは、リンゴールドが色を明るくする白い絵の具の使用を避けていた時期に制作されたためだ。このスタイルは、リンゴールドの娘、ミシェル・ウォレスが書いているように、「ブラックパワー運動に美を添えるもの」だった。

米国国旗はリンゴールドが繰り返し取り上げてきたテーマだ。彼女が1970年にジャン・トッシュ、ジョン・ヘンドリックスとともに企画したニューヨークのジャドソン記念教会での展覧会「The People's Flag Show(人々の旗の展覧会)」は広く知られている。この展覧会では、ベトナム戦争への抗議を意図し、国旗を用いて当時の米国で起きていたことを暴く作品が数多く展示された。しかし、展覧会が始まると、トッシュ、ヘンドリックスに加えて、リンゴールドの娘のウォレスも逮捕された。ウォレスは当時まだ10代だったため、リンゴールドは警察官に自分を逮捕するように言ったという。ウォレスは、リンゴールドが連行された瞬間を振り返り、「当時、ジャドソン三人組の一人として知られていたフェイスは、いつも私より過激だった」と書いている。

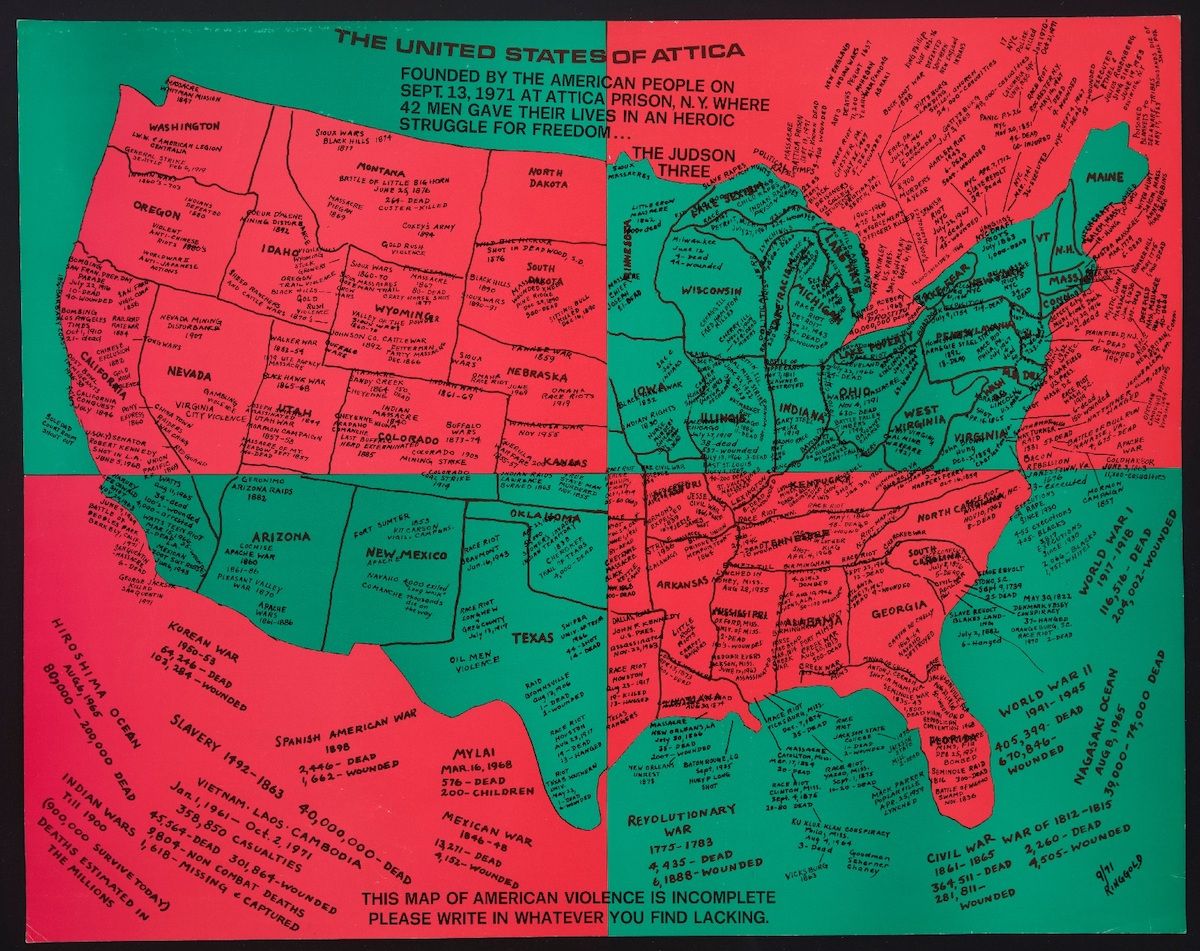

《United States of Attica(アッティカ合衆国)》(1972)

リンゴールドは、アーティストとして活動を開始した当初から、一貫してアートと政治を区別しない姿勢を保っている。1960年代後半から、白人男性が支配するアート界で、黒人アーティスト、とりわけ黒人女性アーティストの知名度を上げるために、さまざまな活動グループに参加し、自らも立ち上げに関わった。

フェミニストの美術史家、ルーシー・R・リパードは、ニューミュージアムの回顧展の図録で、「決意を持って周縁の存在であり続け、そのことを誇りに思っている」とリンゴールドを評している。リンゴールドは1970年、ウォレスとともにWomen Students and Artists for Black Art Liberation(黒人芸術解放のための女子学生・アーティスト)というグループを組織した。初期の活動の中には、1970年のヴェネチア・ビエンナーレへの抗議活動がある。ウォレスの回想によれば、白人男性の「スーパースター」の作品だけを展示するのではなく、「全体の50%を女性が、全体の50%を有色人種が占めるようにする」ことを求めたものだ。

また、ニューヨークのホイットニー美術館で行われたBlack Emergency Cultural Coalition(BECC、黒人非常事態文化連合)」のデモに参加したほか、リンゴールドによればニューヨーク初となる黒人女性アーティストだけで構成された展覧会を、有名な黒人女性アーティスト集団、Where We At(我々の場所)とともに開催している。

《United States of Attica(アッティカ合衆国)》(1972)は、リンゴールドの活動家としての感性が結実したポスター作品の典型と言える。制作の前年にニューヨークのアッティカ刑務所で起きた暴動を受け、亡くなった受刑者へのオマージュを込めたリトグラフだ。この事件では、受刑者が劣悪な生活環境に抗議して暴動を起こし、武装警官が鎮圧のために40人あまりを殺害している。

リンゴールドは、戦争(独立戦争、第一次世界大戦)、人種差別殺人(マーティン・ルーサー・キング牧師の暗殺、第二次世界大戦中の抗日行動)、植民地主義による大量殺人(「ロングウォーク・オブ・ナバホ」「涙の道」など先住民の強制移住政策)といった米国の暴力の歴史の中にこの暴動事件を位置付け、流血事件の数々を地図上に配置することで、暴力が風景と同じように米国のアイデンティティーの一部をなすものだと訴える。また、この作品が歴史の記録として未完成であることを示すため、作品の下部に、ここに記されていない事件を鑑賞者が書き込むよう促す一文を添えている。

《Slave Rape #3: Fight to Save Your Life(奴隷のレイプ#3:命を守るために戦う)》(1972)

この自画像は、「Slave Rape(奴隷のレイプ)」シリーズの三作品の一つだ。他の二つの作品では、リンゴールドの娘、ミシェルとバーバラが同じような背景の中に描かれている。「奴隷のレイプ」とは、この作品には直接的には描かれていない人種差別的・性的搾取を示す。レイプはこの絵が捉えた瞬間の前後に行われたのかもしれないし、あるいは全く行われなかったかもしれない。

いずれにしても、リンゴールドは従順であることを拒否する人物としての自分を描いている。手斧を持ち、脅威となりうる鑑賞者に反撃する準備をしているかのようだ。さらに、鑑賞者と視線を合わせ、にらみつけている。

リンゴールドが2019年にニューヨーク・タイムズ紙に語ったように、「Slave Rape」シリーズは「内容的にも美意識的にも、自分のフェミニストとしての視点が色濃く反映されている」。つまり、政治活動の一部として捉えることができるものだ。同時に、リンゴールドのアートに継続的に見られる、美術史とその限界への関心に結びつけることもできる。西洋の規範を超えて存在する芸術制作の形態に興味を抱いたリンゴールドは、ここでは仏教のイメージを応用し、チベット仏教のタンカ(仏画の掛軸)を想起させるような構図を用いている。

さらに、西洋美術の伝統である横たわる女性のヌードに対抗し、立ち上がって妊娠中のお腹を誇らしげになでている。また、この作品には、文字通り母性が織り込まれている。かつてリンゴールドにキルト作りを指導した実母のウィリー・ポージー・ジョーンズが、作品の縫製を手伝ったのだ。

《Woman on a Bridge #1 of 5: Tar Beach(橋の上の女1/5:タール・ビーチ)》(1988)

リンゴールドの作品として最もよく知られているのは、子どもから大人まで幅広く愛されている絵本『タール・ビーチ』(1991年)かもしれない。このテーマは、絵本が出版される前にテキスタイル作品として発表され、時空を超えた幻想的な物語を紡ぎ出すことからナラティブ・キルトと言われている。リンゴールドは出版社のクラウン・パブリッシャーズから提案されるまで、このキルトをもとに絵本を制作することは考えていなかったが、同書は優れた米国の絵本に与えられるコールデコットメダルのオナー賞を受賞している。

このキルト作品では、主人公の少女キャシー・ルイーズ・ライトフットが、家族が夕食をとっているハーレムのアパートの屋上に登場する。作品のタイトルにある「タール・ビーチ」とは、ニューヨーカーが夏にアパートの屋根に上って涼むことを意味する表現だ。夜景の上にある文章から、キャシーは1931年、ジョージ・ワシントン橋が開通した日に生まれ、不思議な能力があることが分かる。「私は空を飛べる。そう、飛べるの」と言うキャシーは、遠くに見える橋の上で、スーパーマンのように両手を前に出して空を飛んでいる。

一見明るいストーリーに見えるが、リンゴールドは世界の現実を無視しているわけではない。この作品は、黒人の少女たちに向けて「意思を貫けば、望みはかなう」というメッセージを投げかけているのだ。ニューミュージアムの図録に掲載されているゾーイ・ウィットリーの文章を引用すれば、「彼女の描く若い主人公たちは皆,いつの日か大統領になったり,資産家になったり,オペラ歌手になったり,タイムトラベラーになったり,そして何よりも空を飛ぶことができるという信念を持っている」のだ。

リンゴールドのナラティブ・キルトが特別なのは、形式的にとても大胆であるという点にもある。しかし、リンゴールドがテキスタイルの要素を制作に取り入れ始めた頃は、こうした作品は工芸に分類され、主流の美術評論家からは「女性的」と見なされた。リンゴールドなど70年代の女性アーティストたちは、まさにその理由から工芸をフェミニストの手段として用いている。

《Dancing at the Louvre: The French Collection Part I, #1(ルーブル美術館で踊る:フランスのコレクション第1部、#1)》(1991)

1991年に発表された「The French Collection(フレンチコレクション)」シリーズは、当時リンゴールドが最も意欲的に取り組んでいたプロジェクトだ。娘のミシェル・ウォレスがニューミュージアムの図録に記しているように、美術史と自伝的要素を融合させ、「黒人女性アーティストとして成功するまでの過程」を表現している。

タール・ビーチと同様、このシリーズにはどこかファンタジックな空気が漂う。作品に登場するキャラクターを、実在の人物と交流させているのだ。たとえば、このシリーズの主人公である架空の人物、ウィリア・マリー・シモーヌが、1920年代にパリを訪れてアンリ・マティスのモデルになる作品がある(米国よりフランスの方が、アーティストとして成功すると考える叔母によってフランスに送られたという設定)。

「The French Collection(フレンチコレクション)」シリーズもまた、人生の現実に目をつぶることはない。母親であることと画家であることの両立の難しさや、ピカソをはじめ敬愛される近代アート作品に描かれた暗黙の人種差別という問題に、正面から取り組んでいる。

この作品は、ウィリア・マリーとその子どもたち、そして友人のマルシアがルーブル美術館に行き、レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた白人女性の絵の下で踊っている様子を描いている。ここには自伝的な要素もある。ウィリア・マリーはリンゴールド自身に似せて描かれ、マルシアはリンゴールドの娘で3児の母であるバーバラをモデルにしている。普通、美術館でこのようにはしゃぐ見学者がいれば警備員に注意されることを考えると、このシーンは挑戦的とも言える。

しかし何はともあれ、リンゴールドの描いた人物たちは、時代を超えて評価されてきた美術作品に対する満足感を隠さない。ウィリア・マリーのような黒人女性にアートが自由を与えてくれるという感覚は、後に同じシリーズのキルト作品に出てくる叔母に宛てた手紙の中で語られたことにも反映されている。

「なぜアーティストになりたいのかと聞かれて、わからないと答えたことがあったでしょう。でも、今ならわかる。アートは自由を感じることができる唯一の方法だから」(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年2月17日に掲載されました。元記事はこちら。