「視覚障がい」が美術史を変えた? 「モネ - ミッチェル」展が示唆する代替的視点の価値

「アーティストは、世界をいつもとは違う角度から見せてくれる」とよく言われるが、クロード・モネ(1840-1926)はその最たる存在かもしれない。モネとジョアン・ミッチェルの2人を取り上げた展覧会から、正統と周縁の関係、そして障がいが美術史に与えたインパクトを考察する。

印象派から抽象表現主義への道を開いたモネ

有名な話だが、クロード・モネはちょうど100年前の1923年、重い腰を上げて長年悩まされてきた白内障の手術を受けた。手術後、視力はある程度回復したものの、その後も色がくすんだり寒色系に見えたりする症状は続いた。

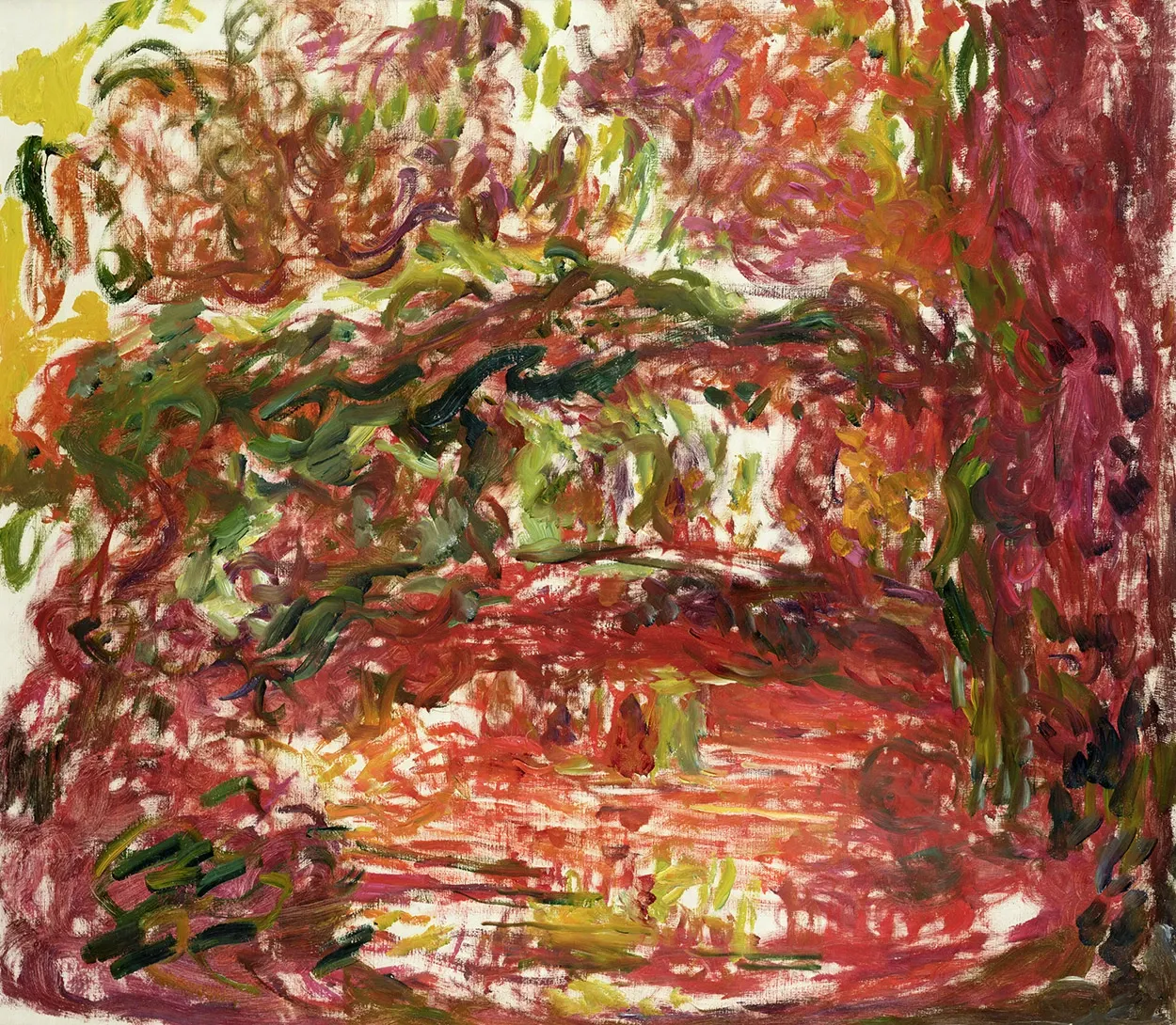

その変化は、手術の前と後に制作された作品から見て取れる。モネは晩年、フランスのジヴェルニーに移り、睡蓮が浮かび、日本風の太鼓橋がある庭を造った。この橋を描いた《Le Pont japonais》は1918年から24年頃の作品だが、鮮やかな黄緑色と赤色のラインが強調されている。モネはこの地に移住した1883年から庭の絵を描き続けているが、当初の虹色に輝くようなパステルカラーの作品と比べると、色彩が全く異なっているのが分かる。しかし、白内障が進行した彼にとって、これが自然な色合いだったのかもしれない。

また、シダレヤナギを描いた《Saule pleureur》(1921-1922年頃)では、揺れるような枝の動きがぼんやりと見えていたが、それが次第に抽象的な表現に移行している。作品タイトルと解説なしでは、うねうねとした筆の運びが樹木を表しているとは思えない。

アメリカ・ミズーリ州にあるセントルイス美術館で6月25日まで開催されている展覧会「Monet/Mitchell: Painting the French Landscape」は、モネと、アメリカの抽象表現主義画家であるジョアン・ミッチェル(1925-1992)の2人が、北フランスのヴェトゥイユで制作した作品を中心に構成されている。

この展覧会では、モネの視覚が与えたインパクトが強く感じられる。つまり、外光派の画家であるモネにとって、文字通りの視覚と、芸術的な視覚は切っても切れない関係にあったのだ。同展のキュレーター、サイモン・ケリーは、「モネの晩年の作品は抽象表現主義に大きな影響を与えた。そして画家で評論家のエレイン・デ・クーニング(ウィレム・デ・クーニングの妻でもある)によって抽象印象主義という言葉が作られた」と、展覧会の図録で解説している。抽象表現主義のムーブメントが興ったのはモネの死後数十年経ってからだが、そこに向かう道を切り開いたのがモネだったのは間違いない。

実際、モネの影響は色濃く、どの作品がモネでどれがミッチェルなのかを推測するのは意外と難しい。ギャラリーに入った瞬間から、作品を近くで見れば見るほど、そして読み解こうとすればするほど、2人の作品に共通する感性が否定できなくなる。「モネ/ミッチェル」展での2人の対比は、作品に展覧会のテーマを語らせるにはどうすればいいかを教えるキュレーターの手引き書に載っていてもいいくらいだ。

この展覧会は、昨年秋にパリのフォンダシオン・ルイ・ヴイトンで開催されたものを的確な方法でコンパクト化している。パリでは合計60点の作品で2人に共通する没入感と直感的なアプローチが示されていたが、セントルイスでは両作家12点、合計24点の作品を見ることができる。

モネとの比較を拒絶するようになったジョアン・ミッチェル

ジョアン・ミッチェルは、早くからモネの作品に影響を受けていた。シカゴ出身の彼女は、1950年代にニューヨークで始まった抽象表現主義の作家として活躍したが、その後フランスに渡り、そこで30年以上を過ごしている。1967年からはモネも一時期暮らしたヴェトゥイユに土地を購入し、モネが描いた庭や田園風景を新たに解釈した作品を制作した。

しかし、次第に、そして当然のことながら、彼女は正統的な男性画家であるモネとのつまらない比較をされることに嫌気がさし、「後期のモネは好きだが初期の作品は好きではない」と独特の率直さで思いを語っている。つまり、彼女が意識していたかどうかは別として、視力が悪化して物がぼやけて見えていたモネの作品が好きだったということだ。

2人に共通するのは、どちらも大きなカンバス(時には複数のキャンバス)を使い、力強い色彩と動きのある線で描くことだ。モネにとって、それは時に絡み合った枯れ草のようにぼんやりとした、くすんだ色合いにすることを意味したが、これはミッチェルにはまったくない特徴だ。そのためか、彼女は1986年頃になると、モネの影響を受けていることを否定するかのように、モネの色使いは今ひとつだと言うようになった。

モネがくすんだ色を使うことは、ミッチェルがモネとは違うと主張するのに好都合だっただろう。彼女が選ぶのは明るい色で、たとえば、モネなら金色にするかもしれないところで、レモンイエローを使う。また、ミッチェルの絵では色が塗られていない部分が目に付く。しかし、モネのような印象派の画家たちは、そんなことをすれば作品が未完成に見えると批判されたに違いない。さらに、ミッチェルはモネのことをモンネットとわざと間違った発音で呼ぶことすらした。モネって誰ですか?と言わんばかりに。

とはいえ、2人の作家は同じ庭をモチーフに(ジョアン・ミッチェルはモネのコテージがあった土地を購入)、風景画の特徴である水平線を意図的に排除した絵を描いた。2人ともカンバス全体を使って効果を出すが、モネの場合は橋のように見えるぼんやりとしたアーチや、霞がかかったような樹木から、かすかに空間構成が分かる。モネがフランスのアカデミー時代に会得した絵画の慣習から解放されたのは、視力の衰えのおかげだった。そしてその自由さが、ミッチェルとその同世代の作家に、より多くの慣習を捨てさせたのだ。

障がいは欠陥ではなく、進歩をもたらす力になる

歴史において、原因と結果が単純な直線でつながることはほとんどない。しかし、メアリー・カサットやエドガー・ドガがそうであったように、視力が極端に悪化した作家が美術史を一変させたのかもしれないという仮説には捨てがたい魅力がある。この展覧会の作品には、その軌跡が分かりやすく示されているが、それは政治的な一面もある「障がい」について考えさせるという点からも意味がある。

歴史や社会においては、障がいを持つ人々の重要な貢献が看過されたり、単に例外的なものと捉えられることがあまりにも多い。電話や縁石のスロープといったイノベーションが、障がいへの対応から生まれたことが忘れ去られ、合理的な理由などないことが分かっているにもかかわらず、障がい者差別が続いているケースも多々ある。

モネのようなぼやけた視覚は「悪いもの」あるいは「矯正が必要」とされ、価値ある代替的な視点とは見なされない。そして、欠陥のレッテルを貼られた障がいを持つ人々は、周縁に追いやられていると思いがちだ。しかし、実は彼らも正統な流れの中で、アートの歴史を変えているのだ。(翻訳:鈴木篤史)

from ARTnews