吉村弘が目指したサウンド・スケープ──その場所に必要な音のあり方を考える【サウンド・アート最前線 #3】

「雲のおじさん」。親しみを持ってそう呼ばれたのは、作曲家でサウンド・アーティストの吉村弘(1940-2003)。若き日にエリック・サティの楽譜に出会い音や音楽への関心を深めるとともに、独特の美的センスによる図形楽譜、オリジナルの音具やオブジェクト、風景と音をテーマとした映像作品、そして、ワークショップや子供向け絵本制作などまで、独自の視点と自由な発想で多岐にわたる活動を繰り広げた彼の作品を紹介する。

吉村弘の音楽を聴いていると、まるで風景から音楽が聴こえてくるような、風景の中から自発的に音楽が生まれてくるかのような、そんな不思議な感覚になることがなんとも心地よい。シンセサイザーが多用された、反復とゆったりとしたフレーズで進行する独特の優しい手触りをもった音楽。それは、80年代前後に隆盛したアンビエントや環境音楽を彷彿とさせるシンプルかつ懐かしさをはらんだものとなっているが、彼が生涯を通して行なった活動を見ていくと、実に丁寧に、そして、吉村ならではの視点で作品が作られていったことが分かる。

初期の図形楽譜や絵楽譜

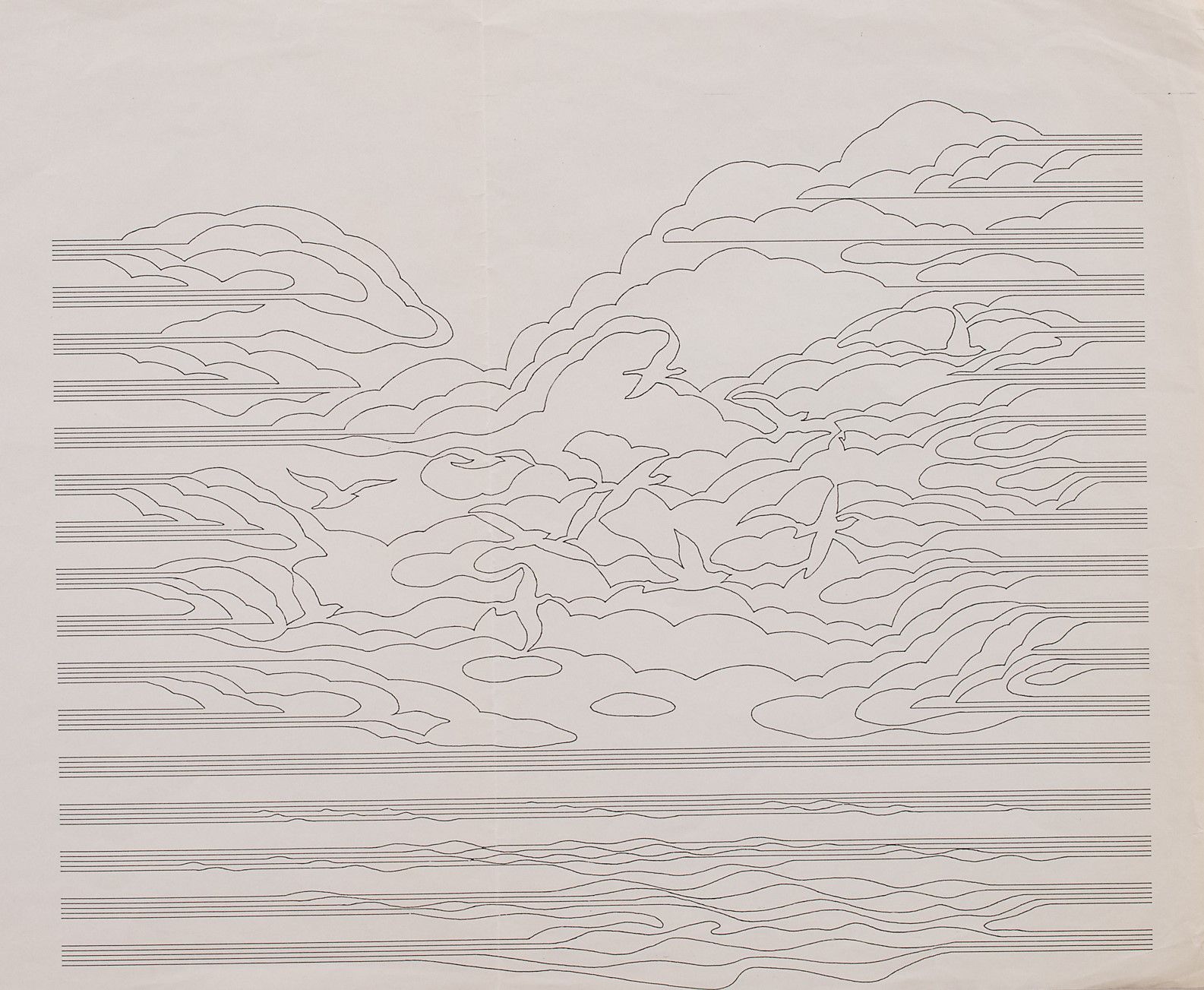

そんな彼の世界観を象徴する作品のひとつが、絵楽譜シリーズの《FLORA》(1987年)であろう。音符の書かれていない五線譜は、中央付近にその線画が柔らかい曲線を描きながら雲やカモメと思しき姿や、水平線が描き出される。まさに風景そのものが、五線そのものが音楽なのである。

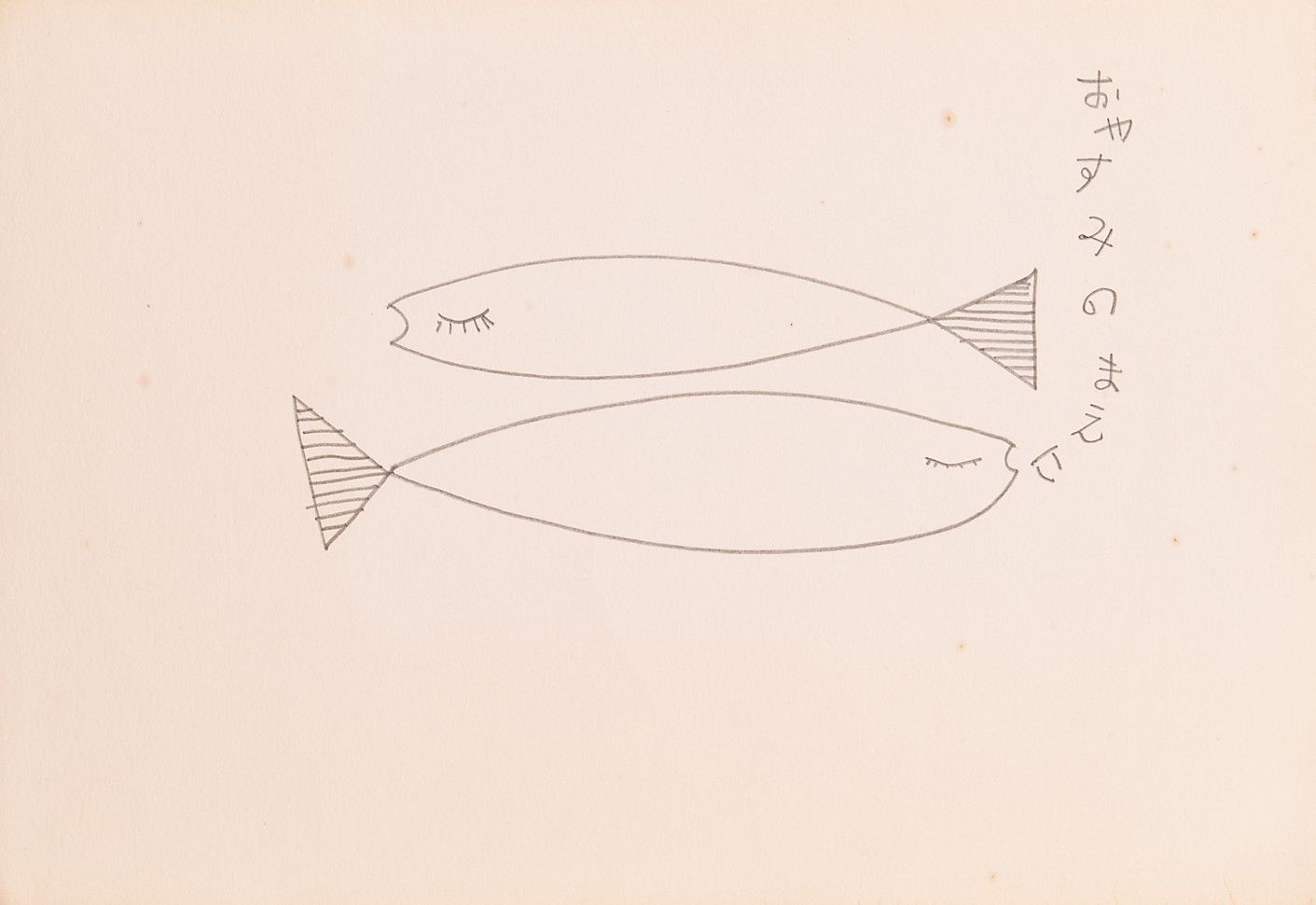

吉村が高校在学中に作曲した、自作曲や文化祭で上演するオペレッタのための楽曲など最初期作品の楽譜には既に、手書きによる楽曲タイトルのタイポグラフィーやイメージイラストなどが添えられ、視覚的な要素が強く結びついていたこと、そして、吉村自身が音や音楽だけでなく、イラストやイメージ構成の素養を持っていることが分かる。極めて丁寧かつ緻密な筆致で書かれた手書きの楽譜からは、その音楽や人柄が如実に伝わってくるのだ。

活動の初期とも言える1970年代、独学で習得したブロックフレーテ(*1)、ピアノ、チェロなどのための作品を作曲するとともに、ジョン・ケージなどをはじめとするアメリカの実験音楽やコンピューター音楽などの最先端の音楽に触れ、先述のような一般的な器楽曲だけでなく、図形楽譜による作品や、おもちゃのピアノのための自動演奏作品などを制作するほか、1974年から小杉武久率いる音楽集団「タージ・マハル旅行団」に同行し即興演奏活動なども行なうなど、吉村の作風の基盤ともいえる部分が形作られた。

*1 ブロックフレーテ(Blockflöte)はドイツ語でリコーダーの意。

楽譜を飛び越えパフォーマンスの世界へ

1970年代後半からは、その活動に次第に身体性を帯びるようになってくる。それは、音を発する器具といった、楽器とも異なる独自の音具の制作や、それらを使って自らが空間で演奏やパフォーマンスを行なう活動へと広がっていく。1980年代はじめに発案・制作された《サウンド・チューブ》(1981年オリジナル、1999年、2005年)や《サウンドスカルプチャー》(1984年頃)、そして《筒状音具》(製作年不詳)など、空き缶や紙筒、爪楊枝、水など素朴な素材で作られた遊び心溢れる音具を操ると、吉村ならではの繊細で優しいサウンドを自在に生み出すことができる。

中でも、《サウンド・チューブ》はシンプルな筒状の音具で、これを手に持って傾けると、筒の中でコポコポと水が容器内を移動する音が楽しめる。無機質ながらもツルツルとした容器から聴こえる心地よい水音は、耳だけでなく、音具を持つ手に振動となって伝わるほか、音具を置いた場所にも響くなど、様々に音を楽しめる仕掛けが施されている。

それらは、音具としての使用だけにとどまらず、空間内の移動を伴って演奏するサウンド・パフォーマンスや、音具を空間に配置するサウンド・インスタレーションにも用いられ、さらには、子どもたちや学生を含む地域の人々とともに、音を聴く、探す、見る、触れるなどの音具を活用したワークショップにまで発展した。

その場所に必要な音のあり方を考える

上記の作品の背景には、ケージの影響はもちろん、カナダの作曲家マリー・シェーファーが提唱した「サウンドスケープ」や「サウンド・エデュケーション」とも密接にリンクする内容だが、1980年代から吉村は、サウンドスケープ・デザインや様々な公共空間や交通機関などへのサウンドデザインも手掛けるようになっていく。

「目に見えるものだけが風景とよばれるのではなく音も風景としてとらえることができます。環境音楽ではランドスケープに対して、サウンドスケープと呼んでいます。(中略)音を出すよりは、音をいかに出さないかという調整が、サウンドスケープの出発点になります。そこに必要な音のあり方を考えていくのが環境音楽といえます。」

上記の吉村の言葉のように、ある環境に対して恣意的に音の雰囲気や方向性を与えるのではなく、「その場所の特異性や、そこにいる人々に必要な音のあり方を考えて、音環境を構築する」という吉村の姿勢は、この連載第1回の記事でも書いた「アンビエント・ミュージック」のアプローチにも通底している。

当時の音環境に対する社会の関心の高まりとともに、吉村への環境音楽制作の依頼も増えていった。その仕事は、1983年の釧路市立博物館のサウンドスケープ・デザインを皮切りに、全国各地の美術館や音楽ホールなどのエントランスやホワイエのためのものから、百貨店や企業のショールーム、果ては空港や鉄道の発車サイン音や列車内音楽などまでに及んだ。中でも、1991年に手掛けた営団地下鉄(現東京メトロ)南北線全駅の発車サイン音及び接近音は、吉村の仕事と認識せずとも、多くの方が耳にしている作品だろう。

昨今、80年代(あるいはその前後の時代の)リバイバルを始め、それと同時期に流行した日本の「環境音楽」などが世界的にも注目を集めている。その中にあって吉村弘の活動は、音楽の制作やサウンド・デザインに留まらず、音具の制作やサウンドパフォーマンス、そしてサウンドスケープと密接に関わった、包括的なものといえる。そして何よりも、その繊細で思慮に富んだ、素朴で瑞々しい感性は、実に日本的な風情を帯びた存在といえるのではないだろうか。

参考資料:「吉村弘 風景の音 音の風景」展(神奈川県立近代美術館鎌倉別館 2023年4月29日ー9月3日) 配布リーフレット