21世紀の宇宙開発競争は新たな植民地化の始まり? 米国作家がNASAの画像を作品に取り入れたワケ

ロサンゼルスを拠点に活動するクラリッサ・トッシンは、世界の滅亡後を思わせるような彫刻から織物で構成されたインスタレーションまで、さまざまな手法による作品を発表している。

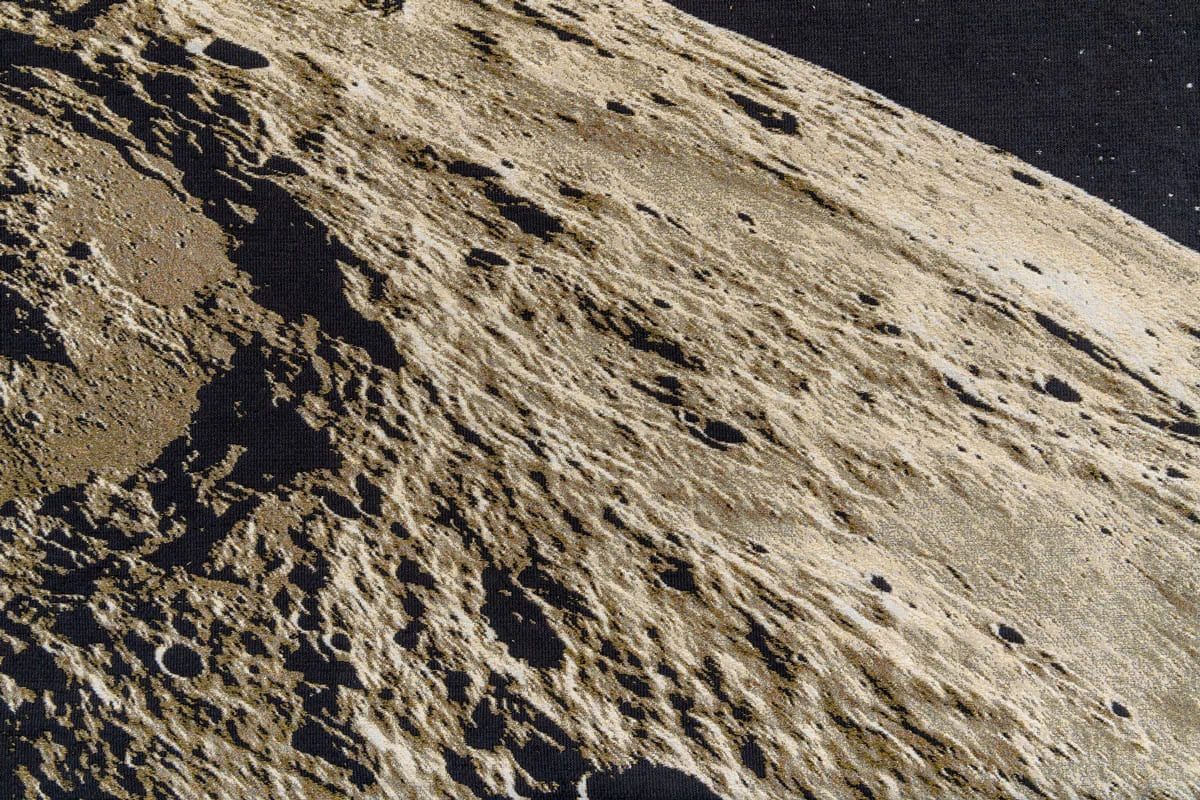

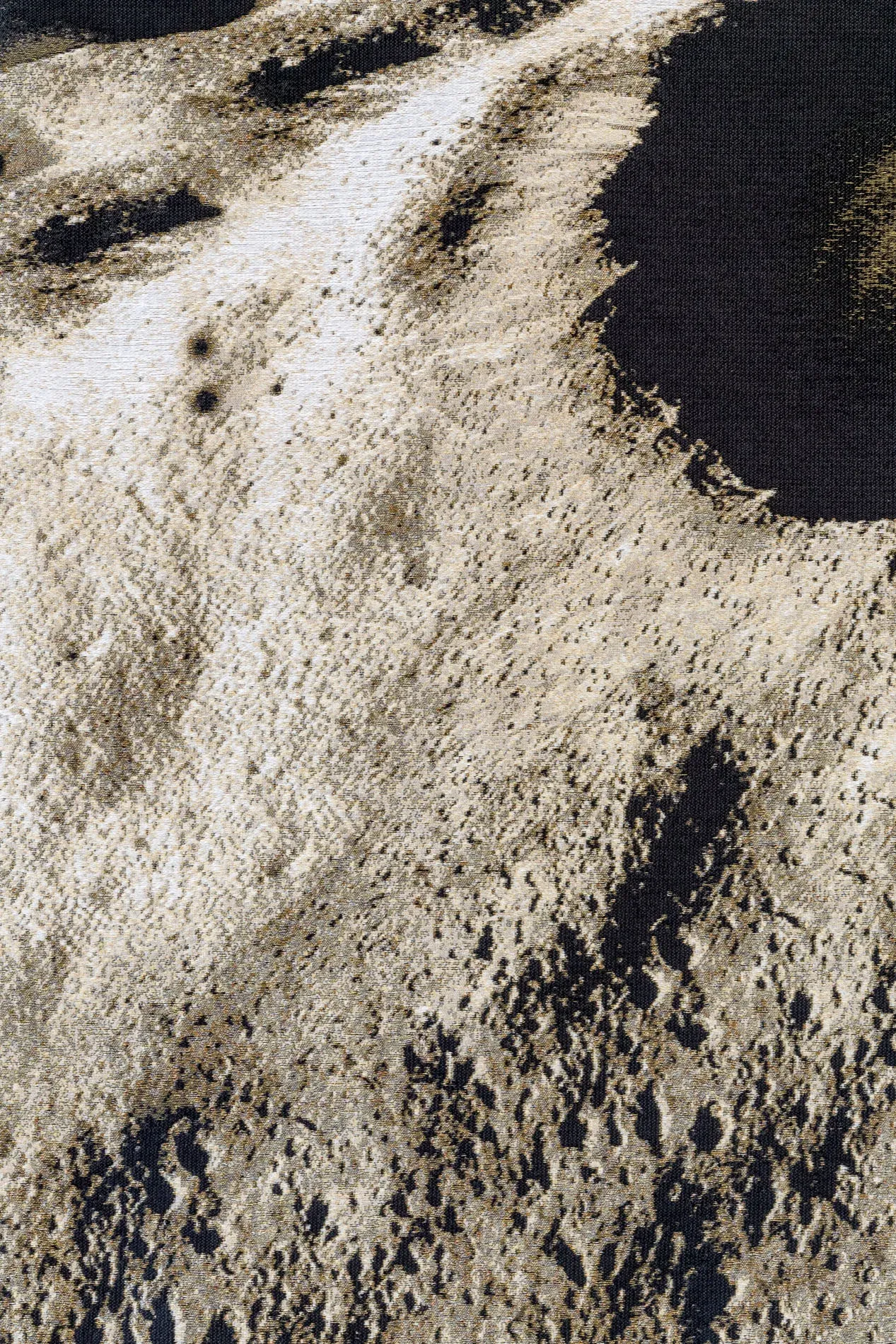

現在、ライス大学のムーディー・アーツ・センター(ヒューストン)の「Off the Wall(オフ・ザ・ウォール)」シリーズの一環として、トッシンの《The 8th Continent(第8大陸)》(2021)が、レイモンド&スーザン・ブロックシュタイン・パビリオンに設置されている。3つの部分からなるこの大型作品は、NASAが撮影した月面にある氷の堆積物の画像3点をもとに制作されたものだ。この堆積物は、採掘されてロケット燃料に利用できる可能性があるという。メタリックな光沢のある糸で織られ、温かみのある質感のこの作品は、デジタル織機が描いた科学的イメージに包み込まれるような印象を与えると同時に、不気味なほど荒涼とした雰囲気も醸し出している。

ブラジルのポルト・アレグレで生まれたトッシンは、2006年にロサンゼルスに移住し、カリフォルニア芸術大学で修士号を取得した。2010〜2012年には、ヒューストン美術館のコア・レジデンシー・プログラムに参加。また、2018年の光州ビエンナーレや、同じ年にホイットニー美術館(ニューヨーク)で開催された「Pacha, Llaqta, Wasichay: Indigenous Space, Modern Architecture, New Art(パチャ、ヤクタ、ワシチャイ:先住民族の空間、近代建築、新しいアート)」といった大規模な展覧会で作品が展示されている。

ムーディー・アーツ・センターのインスタレーションは、イリンカ・バロットのゲストキュレーションによるもので、8月27日まで展示されている。今年1〜2月にはロサンゼルスのアートギャラリー、コモンウェルス・アンド・カウンシルで個展「Disorientation Towards Collapse(崩壊に向かう方向感覚の喪失)」が開かれ、6月にはデンバー現代美術館での個展が行われる予定など、トッシンは各方面から注目を集めている。

また、2020年から2022年初めにかけてマサチューセッツ現代美術館で開かれたグループ展「Kissing Through a Curtain(カーテン越しのキス)」には、サウンド・アート作品《You Got to Make Your Own Worlds(for when Siri is long gone)(自分自身の世界を作らなくてはならない〈Siriがなくなって久しいときのために〉)》(2019)が出展されている。

ムーディー・アーツ・センターでの展示は、宇宙における探査と開発の関係について考察するもので、トッシンは次のように述べている。「21世紀の宇宙開発競争では、土地利用や領土の拡張がどのように展開されるのか。また、地球で横行している土地の濫用や人々の搾取が、太陽系に進出しても続くのかどうかに関心を持っています」

ムーディー・アーツ・センターをはじめとする最近のプロジェクトについて、ARTnewsはトッシンにメールインタビューを行った。

──月の探査・開発に興味を持つようになったきっかけは?

クラリッサ・トッシン:ここ数年、NASAの火星や月の画像をもとに織物やコラージュを制作しているのは、環境破壊の悲惨な光景と対をなすものだからです。私が気になっているのは、気候変動によって人類が直面している問題の解決策として21世紀の宇宙開発が語られること。ばかげた考え方だと思えるし、それが間違いだと証明されることを願っています。

最近になって月での採掘について調べ始めたのは、月で得られる価値の高い資源は何だろうという疑問からです。当初は、電子機器の製造に欠かせない希土類(レアアース)が月における「金」に違いないと考えていました。でも、リサーチの指導にあたってくれたライス宇宙研究所所長のデビッド・アレクサンダー博士や、大学宇宙研究協会(USRA)月惑星研究所の主任研究員デビッド・A・クリング博士によれば、最も有用性が注目されている資源は氷だそうです。NASAのアルテミス計画で用いられるロケットの水素燃料に欠かせないからです。

数十億年前に地球上で生命を育んだのと同じ2つの要素、水(氷)と太陽光(太陽電池で採掘に使われる機械に動力を供給する)から月での活動が始まるのは、詩的であると同時に心がざわつくような感じもします。月で始まろうとしていることは、人類を地球とは異なる生活へと向かわせる可能性があるからです。

──宇宙開発の歴史に詳しくない読者のために、月協定(月その他の天体における国家活動を律する協定)がどのようなもので、米国がどう抜け道を作ったのか簡単に教えてください。

月協定は、1967年に国連で採択された宇宙条約を発展させたものです。宇宙条約は、宇宙における核兵器禁止、月を含む天体の平和利用、宇宙を全ての国が自由に探査・利用できる国際非武装地帯に定めるなど、宇宙法の基本的枠組みの基礎となりました。さらに月条約は、月を「人類共通の遺産」とし(これは現在も意見が分かれている点です)、資源の採掘は「国際的な体制」で管理すると定めています。国連は法整備のために何度も会議を開いたものの合意には至らず、結局、米国、ロシア、中国など宇宙開発の主要国は、この条約を批准していません。

2015年になると、オバマ政権(当時)で米国商業宇宙打上げ法が成立し、米国の民間企業による宇宙採掘が認められました。企業は、小惑星や月、火星、さらにその先の天体で産出される資源の採掘権を持ち、そこから利益を得ることができるようになったんです。他の多くの国もこれに追随しています。2020年にトランプ前大統領はさらに一歩進んで、「宇宙資源の回収と利用のための国際的支援の奨励」に関する大統領令を発し、米国の民間企業が宇宙の資源を利用する権利を正式に認め、宇宙条約の締結から始まった数十年にわたる論争に終止符を打ちました。これによって、米国民が「適用される法律に従い、宇宙空間の資源の商業的探査、回収、利用に従事する権利」が確立されたことになります。米国は宇宙をグローバル・コモンズ(国際公共財)と見なさないことを宣言し、月条約を拒否したわけです。

──人間の探究心は、所有欲や支配欲と切っても切れないものだと思いますか?

勝者によって書かれた男性中心的な物語としての歴史を読む限り、そうかもしれないと思わされます。しかし、「人間の本質」をそのように仮定することに疑問を投げかける別の視点からの物語もあります。たとえば、人類学者のデビッド・グレーバーと考古学者のデビッド・ウェングロウの共著『The Dawn of Everything: A New History of Humanity(あらゆるものの夜明け:新しい人類史)』に、私は関心を持っています。グレーバーとウェングロウはこの本で、既成概念による束縛を捨て、実際にそこにあるものを直視すれば、歴史は今よりはるかに興味深いものになることを示しています。社会の進化に関する根本的な先入観に挑戦し、農業、財産、都市、民主主義、奴隷制、そして文明そのものの起源など、現在の人類史がどう理解されているかに気づくことで、人間を解放する新たな可能性を示しているのです。

──作品の横に掲示されている文章について質問があります。「《The 8th Continent》では、月での資源採掘をテーマとすることで、地球の限りある資源の産業利用と環境保全の間に生まれる緊張関係を想起させ、開拓神話が資源の発見とそれに続く開発・採掘を正当化する過程を考察する」と書かれています。あなたは、米国の自由で楽観的な進歩の観念は、植民地支配と表裏一体だと考えているのでしょうか。特にアメリカ出身ではない立場から見て、米国は自らが作り出した神話にいまだにとらわれていると思いますか?

大国は常に、他国や自国民に対する支配を維持し正当化するために、神話や価値体系を利用するものです。植民地は、国境や領土の問題にとどまりません。私たちの心が植民地化され、特定の筋道だけに沿って考えるように訓練されている現状を考えてみてください。話を資源の問題に戻すと、拡大することが当たり前で、進歩は常に人々に利益をもたらすと信じるなら、いつかは太陽系外まで行って資源を採掘しなければならなくなるのではないでしょうか。

マサチューセッツ現代美術館で展示したサウンド・アート作品《You Got to Make Your Own Worlds(for when Siri is long gone)》では、SF作家オクテイヴィア・E・バトラーのインタビューの抜粋を選び、アップル社のバーチャルアシスタントSiriと会話させました。そこで生成された会話から、バトラーの言葉を抜粋します。「確実なのは、今やっている技術的なことが、将来より多くのことをより良くできる方向に進化するという予言は必ずしも当たらないということだ。意外な展開はありうると思う。今までの進歩だけで未来が予想できると考えるのは危険だ」。未来と進歩に関するバトラーの発言が、私たちの現在の状況を示しているのはとても興味深いことです。

──過去の作品でもバトラーの文章に興味を示していますね。バトラーへの興味は、《The 8th Continent》にも何らかの形で関係しているのでしょうか。もしもそうだとしたら、どのように?

バトラーは、SFだけではなく宇宙開発やそれに関連する科学分野に興味を持つきっかけを与えてくれました。《The 8th Continent》はバトラーの小説から直接引用しているわけではありませんが、科学的な命題を人間的な視点で問い直すという点でベースとなっています。21世紀の宇宙開発競争において、土地利用や領土の拡張がどのように展開されるのか。また、地球で横行している土地の濫用や人々の搾取が、太陽系に進出しても続くのかどうかに興味があります。

──展示に添えられた文章でも、探査と植民地化による搾取が結びつけられているように思われました。ただ、この作品は、それ以外の植民地化の形態も示唆しているのではないでしょうか?

この作品はメタファーとして捉えることもできます。新しい領土の征服は、植民地の歴史を反映するものです。中でも、その土地が砂漠や荒野、あるいは「何もない場所」とされ、それゆえに奪ってもいいと考えられているような場合です。これはまさに、先住民の社会から広大な領土をだまし取ることの前提となってきた考え方です。先住民たちは、征服者とは全く異なる方法でその土地に暮らし、利用してきたのに。

21世紀に入り、宇宙開発が民間企業の戦略の対象になるにつれて、天体と地球上の地政学的権力闘争との関係はどうなっていくのか気がかりです。宇宙は、公的資金によって探査が進められながら、ごく少数の人々に利益をもたらす資源の宝庫となるのでしょうか。そして、もし最終的な目標が利益であるならば、探査の途中で遭遇する可能性のあるさまざまな生命体をどう保護するのでしょうか。地球上の生命体に関する人類の知識を超えた存在に出会うかもしれないのです。さらに、軍事面での懸念もあります。宇宙条約にかかわらず、征服した領土を国土とする主張が行われ、それに伴う宇宙戦争が起こる可能性もあるでしょう。

──《The 8th Continent》で、NASAの技術進歩と中世やルネサンスのタペストリーを結びつけるという発想はどこからきたのでしょうか。権力の行使を象徴的に表現するうえで、タペストリーが有効な手段とされたのはなぜでしょう?

金属糸(あるいは当時使われていたような金箔を巻き付けた絹糸)を使ったタペストリーは、とてもぜいたくで、退廃的にも思えるくらいです。上質なタペストリーを作るには熟練した職人たちが力を合わせ、時には何年もかけて丹念に仕上げていく必要がありました。宇宙開発の歴史において、今後数十年にわたってアルテミス計画が段階的に展開されることが決まっている今、NASAの月の画像を精巧に再現することは、興味深く、挑発的な試みだと思えたのです。今年6月にデンバー現代美術館で開幕する個展でも、月探査をテーマにした展示を予定しています。

──タペストリーは中世やルネサンス期の富と権力の象徴であるということですね。この作品には、19世紀後半のアーツ・アンド・クラフツ運動やその中で生まれたフェミニズムとの関連性も見出せるのでしょうか。もしそうなら、作品における征服の観念をどのように変化させているのか。あるいは何かを付加しているのですか?

アーツ・アンド・クラフツ運動について考えていたわけではありません。テキスタイル・アートの作品をフェミニズム・アートの流れに関連付けたくなる気持ちは理解できます。でも、私の作品はジャカード織のタペストリーであっても、デジタル織機で作られたものです。つまり、私にとってはクラフトやハンドメイドではなく、むしろ物質性におけるデジタル変換を意識したものなのです。とはいえ、アマゾンの段ボール箱や衛星写真を短冊状にしたもので織る時は、自分の手を使っていますし、そういう場合は時間的スケールや素材との親密さは違ってきます。

──そうした作品について、もう少し詳しく教えてください。

コモンウェルス・アンド・カウンシルでの個展「Disorientation Towards Collapse」では、《Future Geographies(未来の地理)》と題した新しい織物シリーズを発表しました。アマゾンの配送用段ボール箱とNASAの衛星画像を細長く切って織り合わせた作品です。使われている画像は、米国初の月氷採掘施設の予定地であるシャクルトン・クレーター、2021年2月にNASAの探査車パーシビアランスが着陸した火星のジェゼロ・クレーター、そして153光年離れたところにあって最も研究が進んでいるヒアデス星団です。ちなみに、パーシビアランスが着陸した場所は、その後オクテイヴィア・E・バトラー着陸地点と呼ばれるようになりました。

また、アマゾンの段ボール箱を切ったものだけで織った作品もあります。アマゾンの矢印ロゴが印刷された段ボールは、グローバル経済の流通と消費のありふれた象徴で、あらゆるところに物質性が浸透していることを強調しています。私たちは、加速する一方の大量採掘・生産・消費・廃棄のサイクルに依存していますが、箱を平らにつぶし、短冊状にカットして編み込むという時間と手間のかかる作業は、それとは対照的です。使い捨ての段ボール箱を、瞑想のような体験に変容させたことで、立ち止まり、熟考し、内省するよう訴えかけるものなのです。

──ムーディー・アーツ・センターの展示作品は、圧倒的なディテールと、虹色の糸、織物ならではの温もりなど、すばらしい質感を持つものです。一方で、高解像度の科学的画像は、荒涼としていて冷ややかで、見る者を遠ざけるようにすら感じます。この対照的な要素を使うテクニックについて説明していただけますか。また、それは今回のテーマとどのように関連しているのでしょうか?

デジタルの領域に忠実であるために、宇宙空間の画像をありのまま提示したいという意図がありました。伝統的な意味での写真、つまり風景の直接的な記録ではなくて、選択的なマッピングとコーディングによる画像ということです。人工衛星や探査機で撮影された惑星や月の画像は、見た目よりはるかに複雑です。全ての画像は処理され、操作され、解釈が加えられています。しかも事前に、そもそもどんな画像を取得すべきかについて、科学者チームが議論を重ねています。ジャネット・ヴェルテシの著書『Seeing Like a Rover(探査機のように見る)』は、この点に関して非常に示唆に富んでいて、大きなインスピレーションを与えてくれました。この本では、科学的真実を解明するためのデジタル処理の役割が紐解かれています。画像に基づいて合意が形成される現場で、チームのメンバーたちは遠く離れたところにいるロボットのセンサーに奇妙な親密さを抱くようになるのです。

──デジタル織機を使った理由は?

上で述べたようなプロセスは、現実と写真の関係、つまり現実を記録する能力や人間の目との関係を複雑化するものです。タペストリーの織りに画像を出力するためにデジタル織機を使うというやり方は、これにぴったりだと思いました。宇宙の画像を、人間の視覚を超えた技術的な画像処理によって科学者が作り出したものとしてとらえることで、興味深い視点が生まれます。グーグルアースによって月や火星の表面をロボットの視点から観察することができるようになり、そうした風景がますます「私たちの」世界の視覚性に取り込まれていくことを考えてみてください。

──コモンウェルス・アンド・カウンシルでの展覧会は、今回の作品とどのような関係にあるのでしょうか。

「Disorientation Towards Collapse」では、地球の大規模な環境破壊と、その惨事を加速させる人間や企業の活動について掘り下げました。また、地球の資源枯渇を背景に起こりつつある環境保護から新たな産業開発へのパラダイムシフトを考察し、開拓神話が推進力となって、発見、開発から採掘へと進行する過程が、既に開拓された土地のすぐ向こうで繰り返し始まることに目を向けています。21世紀の宇宙開発は民営化によって次のサイクルに突入しています。この新しい産業の繁栄が、地球を生態系崩壊の瀬戸際に追いやったのと同じ過剰な開発という誤ったロジックを前提としていることを、私は示したいのです。

(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年3月18日に掲載されました。元記事はこちら。