「アートのない日」が目指す世界──エイズ・アクティビズムを支える「ビジュアル・エイズ」の35年

12月1日の「世界エイズデー」には、HIVとエイズに関する正しい知識を広め、感染者への差別・偏見を解消するための啓発イベントが各国で行われる。US版ARTnewsは、発症者が相次いだ80年代からこうした活動に取り組んできたニューヨークのアート団体を取材。独自のアートプロジェクトについて話を聞いた。

1980年代の終わり、エイズ危機に立ち向かう世界的なムーブメントが起こった。政府の対応が遅れたこともあり、HIV感染によるエイズの拡大は何千人もの命を奪い、クィア・コミュニティに壊滅的な打撃を与えていたからだ。

「ビジュアル・エイズ(Visual AIDS)」は、この頃、エイズ危機への独自の対応を探るため、アート界の専門家らがニューヨークで設立した非営利団体だ。現在、同団体の取り組みで最もよく知られているのは、「アーカイブとアーティストデータベース(Archive and Artist Registry)」だろう。ビジュアル・エイズのウェブサイトによると、この取り組みは「HIV陽性のアーティストに関する文書や音声・画像、出版物、エフェメラ(*1)を収集、解説、保存し、アクセスできるようにする」ことを目的としているという。

*1 エフェメラ(ephemera:一時的な、短命の)とは、長期的な保存を意図せずに作成されたポスターやパンフレット、チケット、ハガキ、マッチ箱などの印刷物。それぞれの時代の出来事や雰囲気を反映するものとして収集の対象にもなる。

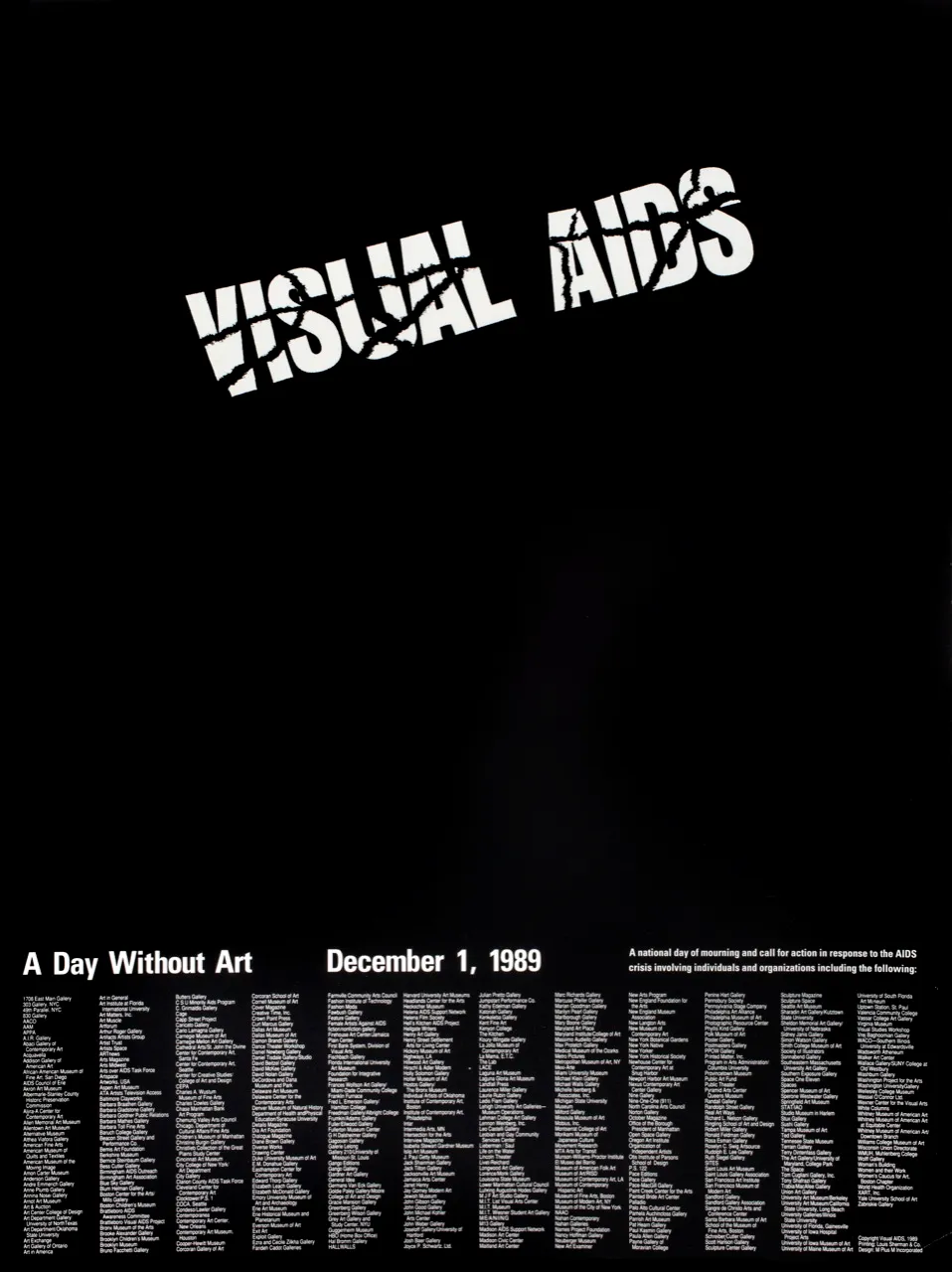

ビジュアル・エイズの取り組みの中で最初にメディアの注目を浴びたのは、「Day Without Art(アートのない日)」だ。これは、アーティストたちがエイズ関連の合併症で次々とこの世を去ってしまい、アートが作られなくなった世界を想定したプロジェクトで、スタートした1989年には、そうした事態が本当に起こり得るのではないかと恐れられていた。それ以来、このイベントは毎年12月1日の世界エイズデーに継続して行われつつ、35年の間にいくつかの変遷を経てきている。

2014年からビジュアル・エイズは、毎年このイベントにあたって数人のアーティストにビデオ作品の制作を依頼。これまでにティオナ・ネッキア・マクロデン、トルマリン、トーマス・アレン・ハリス、キア・ラベイジャ、クリフォード・プリンス・キング、ミッキー・ブランコ、ヴィヴァ・ルイズといったアーティストが参加している。今年は「Red Reminds Me...(赤を見て思い出すのは...)」というテーマを掲げ、(「レッドリボンプロジェクト」など)長くHIV・エイズ関連の啓発運動と結び付けられてきた赤い色に焦点を当てた7本の映像作品を紹介している(予告編はこちら)。

US版ARTnewsは、ニューヨークのチェルシー地区にあるビジュアル・エイズのオフィスを訪ね、同団体のエグゼクティブ・ディレクター、カイル・クロフトに「Day Without Art」について詳しく聞いた。

エイズ問題への関心喚起のためのアートアクション

──ビジュアル・エイズの歴史と、Day Without Artが始まった経緯について簡単に教えてください。

実は、ビジュアル・エイズとDay Without Artの歴史について修士論文を書いたので、この点についてはかなりの時間を使って調べたことがあります。ビジュアル・エイズは、アート界に影響力を持つ4人の人物によって1988年に設立されました。ニュー・ミュージアムでキュレーターをしていたウィリアム・オランダー、グレイ・アート・ギャラリーのディレクターだったトーマス・ソコロフスキー、当時ディア芸術財団のプログラム・マネージャーを務めていたゲイリー・ガレルズ、そしてヴィレッジ・ヴォイス誌に多くの記事を書いていた作家のロバート・エイキンズです。プロ集団である彼らはアート界の友人や仕事仲間に声をかけ、最初のミーティングには30人ほどが集まっています。その中には、主要美術館や名の知れたオルタナティブアートスペースの代表も含まれていました。

その前年にアクトアップ(ACT UP: AIDS Coalition to Unleash Power、エイズ撲滅を目指す草の根運動で有名)が発足しました。ゲイ・メンズ・ヘルス・クライシス(Gay Men's Health Crisis)は何年も前から存在していましたから、すでにエイズに関する運動そのものは珍しくありませんでした。私たちの団体の創設者たちが考えていたのは、「アート界で影響力やリソース持つ人々が、それを使って何ができるか」ということでした。つまり、アートの専門家としてどう貢献できるかを探ろうとしていたのです。

1988年といえば、エイズの流行が始まってからだいぶ時間が経っていましたが、エイズ・アクティビズムに関してはまだまだ初期の頃です。活動家たちはちょうどこの頃、「仲間同士で団結し、助け合いの仕組みを構築しよう」という段階から、「無関心な政府やメディアの責任を徹底的に追求する」方向へと戦術を切り替えつつありました。

ビジュアル・エイズは当時、団体が運営するスペースで開催しているエイズ関連のプログラムについてのプレスリリースを出し、活動をアピールしていましたが、メディアはそれに興味を示しませんでした。そんな中、何かドラマチックなアクションを起こせば記事として取り上げてもらえるのでは、という意見が出るようになったのです。特に、アート・ワーカーズ連合(*2)や、アメリカによる中米への介入に反対するアーティストたちのグループ(*3)に関わっていたメンバーから、さまざまなアイデアが出ました。

*2 Art Workers Coalition:1960年代末のニューヨークでアーティストや批評家、美術館職員らによって結成された。美術館制度の特権性やベトナム戦争への加担を批判し、アートワーカーとしてのアーティストの権利を訴えた。

*3 Artists Call Against US Intervention in Central America:1983年にニューヨークで結成され、全米のアーティストや批評家らが参加。中米諸国で左派の台頭を抑えるためレーガン政権が行った介入を批判した。

アーティストで批評家のジョン・ペローは、1970年代に複数の美術館が(ベトナム戦争に反対するため)1日だけ臨時休館したことがあったことに触れ、それをDay Without Artと呼んで、またやってみたら良いのではないかと提案しました。しかし美術館に勤務する一部のメンバーは、そのために美術館が休館するのは難しいだろうと言い、この案に懐疑的でした。そこで妥協案として出たのが、このキャッチフレーズのもとに複数のギャラリーやオルタナティブスペースが1日休廊することです。また、休むのは無理でも、どのような形であれDay Without Artへの参加は歓迎されました。

メディアの注目を集めるという点で、このプログラムは効果的でした。特に強調したいのは、次のような事実です。世界エイズデー(当時の呼称は「AIDS Awareness Day:エイズ啓発デー」)が1988年に始まり、翌年の1989年にはエイズデーに合わせてDay Without Artが始まりました。ニューヨーク・タイムズ紙のアーカイブを見ると、最初のエイズ啓発デーについては一面で取り上げられることはなく、エイズに関する別の記事の中で少し触れられている程度でした。しかし翌年のDay Without Artに関しては、ニューヨーク・タイムズ紙に3回連続で記事が掲載され、CNNなど複数のテレビ局も報道しています。

成功の理由の1つはPR戦略にありました。作品に覆いがかかっている展示室や、パフォーマンスの様子を写した映像など、ニュース番組で使える素材をテレビ局に提供したのです。当時の報道は、何千人もの人々がエイズで亡くなっている事実をステレオタイプな映像や統計データで示すだけでした。そんな中、エイズについて語るための別の切り口を提供することができたのです。

議論の時代から長期的なプロジェクトへ

──当時のアート界では、HIV・エイズについてどのように議論されていましたか?

議論にはさまざまなレイヤーと段階がありました。たとえば、アクティビスト的なアートとは何かをめぐる大きな議論があり、両極端とも言える考え方の間で反発が起きることもありました。80年代に大統領だったロナルド・レーガンの顔写真の上に「AIDSGATE」の文字を配した「Silence=Death(沈黙=死という文言を用いた政治ポスターで知られるアーティスト集団)」の作品を支持していた人は、エイズで亡くなった人々を表す葬儀用の花瓶の絵を描いたロス・ブレックナーの仕事を、感傷的な実践と呼んで批判しています。

そもそも、当時はまだDay Without Artに参加した美術館は、クィアセクシュアリティに関する作品にオープンではなく、同性愛者であることを表明していたり、エイズについて語ったりしているアーティストに光を当てていませんでした。クィアのアートシーンやコミュニティは盛り上がりつつあったのですが、美術館はまだ、そうした活動に対して冷淡だったのです。とはいえ、大勢の人が次々に亡くなっていることを無視するわけにはいきません。Day Without Artの功績の1つは、当時起きていた人命の喪失について語るための枠組みと言葉を人々に与えたことです。

──最初のDay Without Artのプログラムはどのようなものだったのでしょうか?

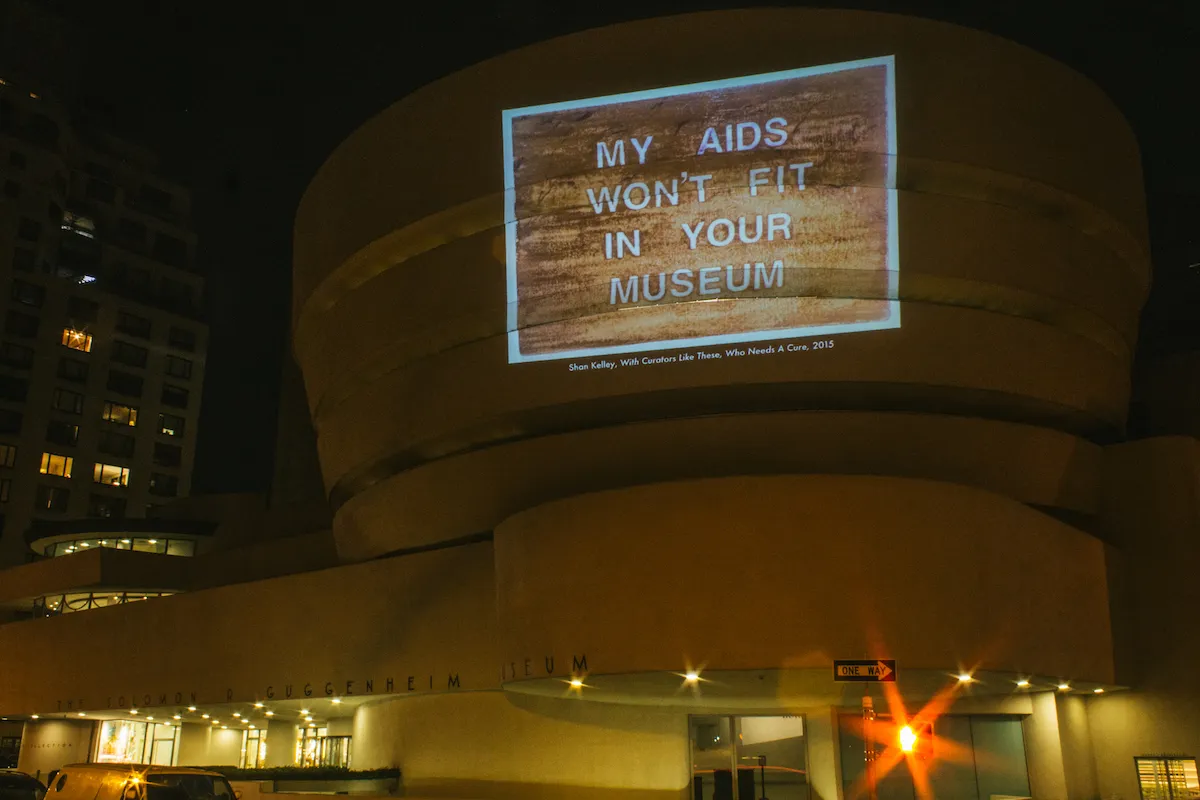

展示施設がそれぞれの方法で参加しました。ソーホーでは全ギャラリーが休廊しています。ニューヨークの美術館に関しては、グッゲンハイム美術館は、その日はもともと展示替えのため休館日だったのですが、建物のファサードに巨大な黒い布をかけています。ホイットニー美術館は確か、グラン・フューリー(Gran Fury:上記のSilence=Deathから発展したアーティスト集団)のポストカードを配ったのだと思います。パブリック・アート・ファンドは、ジェネラル・アイデア(カナダ出身の3人組アーティスト)のポスターを地下鉄に貼り、ニューヨーク近代美術館(MoMA)はデイヴィッド・ヴォイナロヴィッチの朗読イベントを開催しました。また、ジョン・グレイソンなど何人かのビデオアーティストたちは『Video against AIDS』という映像作品のアンソロジーを作り、美術館でループ再生できるようにしています。

──その後、Day Without Artはどのように進化していったのでしょうか?

ビジュアル・エイズは90年代に大きく方向性を変えました。政府に迅速な対応を要求する緊急性の高い活動から、亡くなった人々の業績を讃えるとともに、このコミュニティを長期的に支えるための活動へとシフトしていったのです。その一環として、アーカイブのプロジェクトが始まりました。その後、世間一般でも、アート界でも、人々がエイズについてあまり語りたがらなかった時期がありました。ビジュアル・エイズの元エグゼクティブ・ディレクターであるネルソン・サントスが美術館でキース・ヘリングの作品を見たとき、壁の解説文でエイズについて一切触れられていなかったと話していたのを覚えています。そうやって過去を消去しようという意識が働いていたのです。

ビジュアル・エイズはDay Without Artを休むことなく続けてきましたが、このプログラムを運営するためのリソース不足に陥った時期もありました。全盛期には、参加団体の名前を連ねたプレスリリースを出し、ポスターを作成して美術館に郵送していましたが、それが難しくなったのです。

しかし2012年頃になると、歴史家のセオドア(テッド)・カーが「エイズ危機再考」と名づけた潮流が生まれ、エイズに関するドキュメンタリーが盛んに作られるようになりました。今はさらに、エイズの歴史に対する関心が高まっています。ホイットニー美術館やMoMAなどでは、常設展示の中にエイズに焦点を当てたスペースが設けられるなど、以前に比べてアメリカ美術の歴史にエイズを組み込むことへの抵抗がなくなっています。

現在、アート界でエイズについて語っているのは私たちだけではありません。しかし、ビジュアル・エイズはエイズをめぐる言説形成を主導する役割を担うことで、この変化に対応してきました。私たちの大きな役割の1つは、エイズの問題が消え去ったわけではないことを人々に思い出してもらうことです。80年代の活動や訴えとはだいぶん性質が異なりますが、現在も多くの課題が残っています。エイズの問題は、居住の権利や人種的・経済的正義、性と生殖に関する権利、自分の身体のことは自分で決める権利、トランスジェンダーの権利などと交錯しながら今も続いています。そんな中で私たちの仕事は、存命アーティストと協働することにシフトしつつあります。彼らに依頼し、グローバルな文脈の中でHIV・エイズがどう見られているかについてビデオ作品を作ってもらっています。

「エイズはまだ終わっていない」

──Day Without Artで制作を依頼している作品について教えてください。

アーティストに作品の制作を依頼するようになったのは2014年からです。2010年から13年にかけて、Day Without Artは生まれ変わりを模索していました。この頃は、アイラ・サックスの《Last Address(最後のアドレス)》、ジム・ホッジスの《Untitled(無題)》、ジム・ハバードの《United in Anger: A History of ACT UP(怒りによる連帯:アクトアップの歴史)》といったアーティストのビデオ作品を配給し、美術館がそれらを上映プログラムに取り入れてくれました。初めの2、3年は、過去の出来事に関するドキュメンタリー映像と、現在の状況を描く作品を組み合わせたハイブリッドなプログラム内容でしたが、今は現在に軸足を置いた構成になっています。とはいえ、今でも多くの作品で当時のアーカイブ映像が活用され、歴史的な考察がなされています。

そして今は、公募を行って参加作品を集めています。250ワードの企画書にいくつかの作品サンプルをつけて提出するだけで応募できるので、世界中から誰でも参加可能です。より幅広い地域から参加者を募ることで、それぞれの土地に合った形でアーティストに機会と支援を提供することができます。たとえばチリやブラジル、コロンビア、韓国などでは、エイズによる問題や政治的背景が異なるので、そうしたアプローチが必要だと思っています。私たちが協力関係にあるのは、伝統的な現代アーティスト(美術の修士号を取得した人)からエイズ関連の団体で働く人々、アートの世界での経験がほとんどない活動家まで、さまざまなバックグラウンドを持つ人々です。

この公募プログラムでは、毎年テーマを決め、審査員が応募者の中から5〜7人のアーティストを選びます。選ばれたビデオ作品は、ビジュアル・エイズのウェブサイトで無料公開するほか、私たちのネットワークに参加している100〜150の展示施設で上映されます。今年のテーマは感情にフォーカスしたもので、悲しみや嘆き、あるいは怒りや政治的な憤りなど、一般的にHIVと聞いて連想する、さまざまな感情について考察した作品を募集しました。

私たちは、そのような感情に敬意を表し、今日HIVとともに生きることがどういうことなのか、より幅広い視座を示そうとしています。それは、グレッグ・ボルドウィッツやシェリル・デュニエのようなアーティストたちが、80年代から90年代にかけて制作していたエイズ・アクティビスト・ビデオに連なるものだと考えています。彼らはアート界を超えて、より多くの人々に見てもらえると考え、映像作品を作っていました。

多くの美術館がエイズの歴史に着目するようになった今、私たちの役割は、エイズに関する問題が解決・終結したかのようなストーリーに抗う作品をサポートすることだと思います。「エイズ危機再考」の潮流が生まれた要因の1つは、かつての強烈な切迫感が薄れ、距離を置いて危機を振り返れるようになったことでしょう。近年は、80年代から90年代のエイズ危機の時代におけるアートの歴史や代表作をまとめようという機運が生まれており、そのために私たちのアーカイブに注目が集まっています。そして、その関心は今後も続いていくと思います。

ビジュアル・エイズは、その時代の歴史を紡ぎ、美術史の中でたびたび起きたような排除や隠滅が繰り返されないようにする役割を担っています。エイズ・ムーブメントには現在進行形の素晴らしい歴史がありますから、私たちの仕事は過去と現在をつなぐ回路を完成させること。そして、今起きていることを理解するための参照点でありインスピレーションの源でもあるアーカイブを運営していくことです。

今年のDay Without Artのコミッションで私たちが優先したのは、HIV・エイズに関するメディアコンテンツやアート作品のステレオタイプを退けることでした。作品それ自体や、それを見た時に湧き上がってくる感情が予定調和に陥ることなく、より完全で複雑なイメージを提示したいと考えたのです。エイズはまだ終わっていないという私たちの訴えには、それに関する作品が常に劇的で悲痛なものである必要ないという思いも含まれています。エイズの経験には、平凡なものやありふれたものもあるはずです。

映像作品の上映会は、人々が集まってHIVとエイズについて語り合う場になるでしょう。エイズの支援者グループの集まりや医師の診察以外でそれができる場は、かなり貴重だと思います。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews