キース・ヘリングとは何者だったのか。LGBT認知向上やエイズ撲滅運動にも身を捧げた天才の人生

キース・ヘリング(1958-1990)の回顧展、「Keith Haring: Art Is for Everybody」がロサンゼルスのザ・ブロードで5月27日から始まった。熱気にあふれた1980年代のニューヨークのアートシーンを象徴し、今も色褪せない個性的な作品を残したアーティスト、ヘリングの人生を振り返る。

80年代に爆発したベビーブーマー世代のエネルギー

異例の若さで瞬く間にアート界で名声を得たヘリングは、20代前半でグラフィティ・アーティストとしてストリートで注目され、ニューヨークのダウンタウンへ進出。アートとクラブカルチャーが融合した80年代のダウンタウンを象徴する存在となった。80年代は、彼を含むベビーブーマー世代のアーティストたちが、ハイカルチャーとローカルチャーの間に残されていた最後の砦を打ち破り、圧倒的存在感を見せつけた10年間だった。

こうした展開を象徴するかのように、ヘリングは目を見張るような勢いで象形文字や塗り絵の輪郭のような絵を生み出していった。彼の作品はストリートからギャラリーへ、そしてオークションハウスへと階段を駆け上がり、最終的には数百万ドルもの値で落札されている。1990年にエイズのため31歳で死去した彼は、アンディ・ウォーホルや同世代のジャン=ミシェル・バスキアに匹敵する伝説を残した。

まるで奇跡のようなヘリングの成功は、当時のニューヨークの文化的状況を反映していた。この時代のニューヨークのカルチャーシーンには、退廃的な華やかさに溢れていた1920年代のパリに勝るとも劣らない勢いがあった。その背景には、クリエイティブな才能が一斉に流入してきた歴史的状況がある。

パリの場合は、第1次世界大戦の終戦後にこれが起きた。そしてニューヨークでは、70年代に白人系住民が郊外に流出したことで税収が激減し、市の財政が破産寸前まで逼迫したことが原因だった。ニューヨークの街はその財源と同じくらい空っぽになり、そこへアートを志す人々が津波のように押し寄せてきたのだ。皮肉なことに、その多くは都会に憧れてやってきた郊外育ちの若者だった。彼らは戦後の経済的繁栄を謳歌し、浴びるようにテレビを見て育った世代だ。

ベビーブーマー世代は、テレビから洪水のように溢れ出すコメディやバラエティ、ドラマ、CMを日常的に消費し、ホラーやSFなど映画を見ながら多感な時期を過ごした。それと同じく重要なのは、世界を揺るがした大事件(ケネディ大統領暗殺、公民権運動、ベトナム戦争)がテレビを通じて郊外のリビングルームに届けられたことだ。映像は、同じ時代を生きる人々をつなぐ共通言語のようなものとなった。

ロックンロールやコミックなども含む、20世紀半ばのマスメディア文化にどっぷり浸って育ったアーティストたちが、具象へと回帰していったのは不思議でない。モダニズムの高尚な抽象表現は、コンセプチュアル・アートやミニマリズムを経て、いよいよ限界を迎えたと彼らは感じたのだ。そんな中でヘリングが取り組んだのは、自分なりのスタイルでポップアートを生まれ変わらせることだった。彼はそれをよりエネルギッシュで、より「民主化」され、多くの人に語りかけるものへと前進させていった。

「Keith Haring: Art Is for Everybody」展は以下の会場で開催される。ザ・ブロード(ロサンゼルス):2023年5月27日〜10月28日、オンタリオ美術館(トロント):2023年11月11日〜2024年3月17日、ウォーカー・アート・センター(ミネアポリス):2024年4月27日〜9月8日。

少年時代:宗教、ヒッチハイクを経て、あるアーティストの著書が転機に

幼少期から絵の才能を発揮していたヘリングは、ペンシルベニア州レディングで生まれ、同州カッツタウン(ニューヨーク市から西へ約200キロ)で育った。1815年にできたカッツタウンは、ドイツ系移民が多く、メノナイト(*1)のコミュニティや大学もある。人口の95パーセントが白人で、まさに絵葉書にあるような昔ながらのアメリカの町だ。

*1 16世紀にドイツやその周辺地域で広まったプロテスタントの分派であるキリスト教再洗礼派(アナバプティスト)の教派。その中でも保守的な集団は電気や自動車を使わないなど、古い生活スタイルを守っている。

ヘリングの両親はユナイテッド・チャーチ・オブ・クライストというプロテスタント系教会の信者で、彼自身も10代の頃にジーザス・ムーブメントという、1960年代のアメリカ西海岸でヒッピーたちが始めた伝道活動に関わっていた。ヘリングの父は息子の絵の才能を伸ばそうと、彼に漫画を教えたという。ヘリングはまだ高校生だった頃にアメリカ中をヒッチハイクして回りながら、グレイトフル・デッドや反ニクソンの絵柄をプリントした自作のTシャツを売っていた。

1976年になると、商業デザインを学ぶためにピッツバーグのアイビー・スクール・オブ・プロフェッショナル・アートに入学したものの、わずか2学期通っただけで中退している。アメリカの画家ロバート・ヘンライの1923年の著書、『The Art Spirit』を読んで感銘を受けたヘリングは、1978年にニューヨークへ移り、スクール・オブ・ビジュアルアーツに奨学生として入学した (諸説あるが、彼は同校を退学処分になったか、自主退学している)。

ニューヨーク時代:クラブシーン、グラフィティから即興的スタイルへ

財政危機による混乱とインフラ崩壊で瀕死状態だった当時のニューヨークでは、新しい文化が花開いていた。特に顕著だったのがダウンタウン(マンハッタンの14番街以南を指す言葉だが、特定の場所というよりはある種の精神を表している)で、アートの世界と爆発的な盛り上がりを見せていたクラブシーンが交錯し、文化的な相乗効果を生み出した。

たとえばバスキアは、当時隆盛を極めていた巨大クラブ、パラディウムのVIPラウンジをデザインしている。ヘリングが一時バースタッフとして働いていたダンステリアには、カレン・フィンリーなどの過激なパフォーマンスアーティストが出演。クラブは、ロウアーマンハッタンのアートNPOが企画するイベントの会場として頻繁に使われるようになっていた。

ヘリングにとってダウンタウンのクラブシーンよりさらに重要だったのは、70年代初頭にブロンクスやブルックリンなどの有色人種コミュニティで興ったグラフィティの影響だ。リー・キュノネスやドンディ・ホワイトらは、市当局から見たら公共物に落書きをする犯罪者だが、間違いなく野心的なアーティストだった。

彼らは複雑に入り組んだ未来的なタグ(アーティスト名を表すサイン)と、漫画的な図像を組み合わせたグラフィティで地下鉄の車体を覆いつくした。ヒップホップの台頭と同時に出現し、ワイルドスタイルと呼ばれたこうした作品は、バスキアやヘリングにインスピレーションを与え、街のいたるところに出現するようになる。

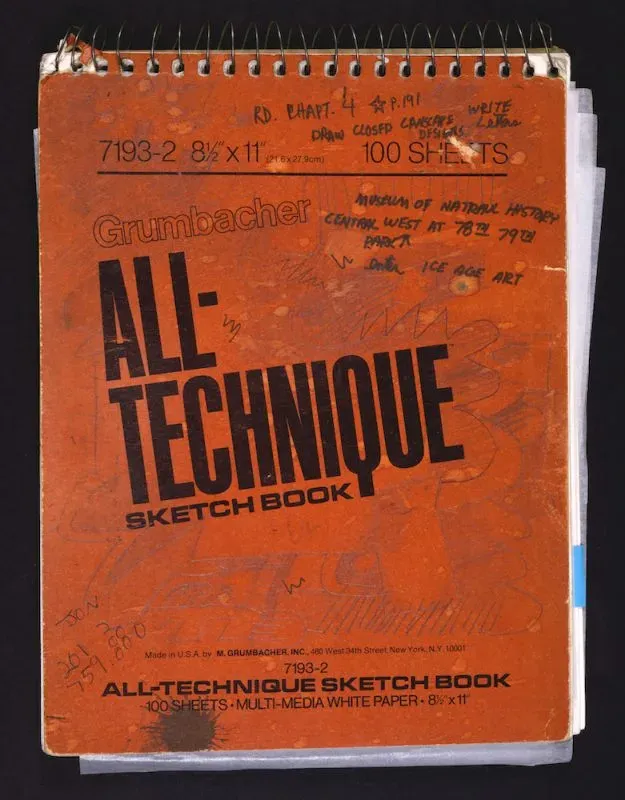

キュノネスやホワイトと同様、ヘリングも地下鉄でアートを制作したが、そのやり方は彼らより控えめだ。電車を絵で「攻撃」する代わりに駅構内をスタジオにし、使われていない広告ボードに仮に貼られた黒紙の上に、白いチョークで即興的に絵を描いていったのだ。ヘリングはそこで、空飛ぶ円盤や吠える犬の頭を持つ人間など、一目見て彼のものだと分かるキャッチーなシンボルをいくつも生み出していった。

中でも最も有名なのが、まるで放射線が光っているかのように四つん這いの赤ん坊の周りに線が描かれている「ラディアント・ベイビー(光る赤ん坊)」だ。こうしたモチーフは、その後の彼の仕事の方向性を決定付けることになる。

とはいえ、ヘリングのアプローチは、美術史の流れから切り離されていたわけではない。彼は公共空間でインスタレーションを行うクリストのアプローチや、ベルギーの抽象画家ピエール・アレシンスキーによる象形文字のような絵から大きな影響を受けていた。

晩年:社会的メッセージやアートビジネスで、多くの人々に作品を届ける

地下鉄の駅の壁からカンバスに制作の場を移したヘリングは、彫刻やパフォーマンスなどにも活動の幅を広げていった。多くのアーティストが出入りしていたセント・マークス・プレイスのクラブ57の常連だった彼は、そこでブラウン管を抜いたテレビの枠を頭からかぶってネオダダの詩を朗読したりしている。

著名な振付師、ビル・T・ジョーンズとのコラボレーションもたびたび行った。アートスペース、ザ・キッチンのイベントでは、ジョーンズが踊る間、ヘリングが広いロフトの幅いっぱいにライブペインティングを披露。ブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック(BAM)で上演されたジョーンズ主演のパフォーマンス作品のセットを、ヘリングがデザインしたこともある。中でも最もよく知られているのは、ヘリングがジョーンズの裸体に白い絵の具で部族的なモチーフを描いたパフォーマンスだろう。この時の様子は写真家のツェン・クォン・チが記録している。

ヘリングは壁画もいくつか手掛けており、屋外と屋内の両方に作品を残している。たとえば、高速道路のハーレム・リバー・ドライブがFDRドライブに変わるあたりにある公園のハンドボール・コートの壁には、反ドラッグのメッセージを込めた「Crack Is Wack(コカインは最悪)」を描いた。また、エイズ撲滅運動の一環として、LGBTコミュニティ・センターのトイレの壁にも没入感のある作品を残している。部屋全体を絵で覆うこの手法は、彼の「ポップショップ」の内装にも使われた。(ニューヨークと東京にオープンした)ポップショップは、ウォーホルが展開したアートビジネスのモデルを踏襲して、ヘリング・グッズを販売するために開かれた店だ。

膨大な作品数(1日に40枚もの絵を描くこともあった)と、一貫して変わらない作風から、ヘリングのアートを大衆向けの安物だと揶揄することは簡単だ。しかし、そう言ってしまえば彼の作品の持つ洗練と複雑さを無視することになる。短い人生を駆け抜けたヘリングが残したのは、今も多くの人を引き付けてやまないエレガントな作品なのだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews