ウフィツィ美術館で見るべき名作23選──古代ローマ・ルネサンスの至宝やマニエリスムの代表作など

ボッティチェリの《ヴィーナスの誕生》やラファエロの《ヒワの聖母》など、誰もがどこかで一度は目にしたことがあるに違いない有名絵画をはじめ、圧倒的な質と量の所蔵品を誇るウフィツィ美術館。イタリアの芸術・文化の豊かさを肌で感じられるこの美術館で見逃せない名作23点を紹介する。

- 1. ジョット《オグニサンティの聖母》 (1300-05年)

- 2. シモーネ・マルティーニ《受胎告知》(1333年)

- 3. パオロ・ウッチェッロ《サン・ロマーノの戦い:ニッコロ・マウルジ・ダ・トレンティーノは、ベルナルディーノ・デラ・カルダを倒した》(1435-40年頃)

- 4. ピエロ・デッラ・フランチェスカ《ウルビーノ公夫妻の肖像》(1473-75年)

- 5. ピエロ・デル・ポッライオーロ、サンドロ・ボッティチェリ《7つの美徳》(1469-72年)

- 6. サンドロ・ボッティチェリ《ヴィーナスの誕生》(1485年)

- 7. イノシシ(紀元前2-1世紀)

- 8. バッチョ・バンディネッリ《ラオコーン》(1520-25年)

- 9. ピエロ・ディ・コジモ《アンドロメダを救うペルセウス》(1510-15年)

- 10. レオナルド・ダ・ヴィンチ《東方三博士の礼拝》(1482年)

- 11. ラファエロ《ヒワの聖母》(1506年2月以前)

- 12. ミケランジェロ《聖家族(別名:トンド・ドーニ)》(1505-06年)

- 13. ヘルマプロディートス(紀元2世紀)

- 14. エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン《自画像》(1790年)

- 15. パルミジャニーノ《長い首の聖母》(1534-40年)

- 16. ポントルモ《エマオの晩餐》(1525年)

- 17. ロッソ・フィオレンティーノ《エテロの娘たちを守るモーセ》(1523-27年)

- 18. ティツィアーノ《ウルビーノのヴィーナス》(1538年)

- 19. カラヴァッジョ《バッカス》(1598年)

- 20. ヘリット・ファン・ホントホルスト《Supper Party With Lute Player》(1619年頃)

- 21. アルテミジア・ジェンティレスキ《ホロフェルネスの首を斬るユディト》(1620年頃)

- 22. ユストゥス・スステルマンス《Madonna “Domenica delle Cascine,” la Cecca di Pratolino, e Pietro Moro》(1634年)

- 23. レンブラント《Portrait of an Old Man (The Old Rabbi)》(1665年)

イタリア・フィレンツェを代表する美術館、ウフィツィを訪れると、美術史の本の中に迷い込んだ気分になる。フィレンツェがルネサンス発祥の地であることを思えば当然かもしれないが、あまりに重要な作品にあふれているのだ。トスカーナ地方の中心に位置するこの街では、世界最高峰のワインや料理、芸術、建築が、狂宴を繰り広げるがごとくひしめき合いつつ、完璧な融合を見せている。レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロ、ボッティチェリ、カラヴァッジョといった西洋美術の巨匠たちの中には、フィレンツェ出身の芸術家も多く、たとえ出身でなくても一度はこの街に住み、修行をしたり制作に勤しんだりしている。

主に古代から18世紀にかけての作品を収蔵するウフィツィ美術館は、フィレンツェの多くの建築物と同様、それ自体が特筆すべき作品だ。アルノ川のほとりにあるこの建物は、16世紀半ばにメディチ家のコジモ1世の命で、芸術家・建築家・美術史家のジョルジョ・ヴァザーリが設計した(彼の著書『芸術家列伝』は、今も14世紀〜16世紀の芸術家に関する重要な資料となっている)。建物はもともと、市の行政・司法機関のために造られたもので、ウフィツィという名はイタリア語で事務所を意味するufficioに由来する。

メディチ家は、フィレンツェの歴史やルネサンスの興隆と切り離せない存在だ。銀行業で財を成したこの裕福な一族は、代々古代ギリシャ・ローマの美術品を収集し、同時代の芸術家をパトロンとして支援している。こうした王侯貴族に加え、カトリック教会も芸術家たちの主要なパトロンだった。読者の中には、何年も通った教会の日曜学校よりも、美術史の授業で聖書について詳しくなったという人もいるだろう。ウフィツィ美術館にも、受胎告知や礼拝、磔刑、聖母、斬首といったキリスト教のモチーフを中心とした宗教美術が、やや食傷気味になるほど並んでいる。それに加え、互いに婚姻関係を結んでいた名家の人々を描いた夥しい数の肖像画も圧巻だ。

美術館の膨大な展示品に圧倒されることなく傑作をしっかり鑑賞できるよう、この記事では23の必見作品をリストアップした。

各作品の解説には展示場所を記載したが、詳しくはウフィツィ美術館のマップを参考にすることをお勧めする。なお、0階が日本の地上1階に当たるため、1階は日本の2階、2階は日本の3階となる。

1. ジョット《オグニサンティの聖母》 (1300-05年)

展示場所:2階、A4室

ルネサンスの先駆けとも言えるこの作品は、西洋美術が新たな段階へと進むきっかけを作り、1世紀以上にわたってフィレンツェの画家たちに影響を与え続けた。王座の上の聖母像は当時人気のモチーフだったが、自然主義的で立体感がある人物表現を用いたジョットの絵は、ぎこちなさのあるビザンティン美術からの脱却を示す最初の作品だった。同じ展示室に飾られた、ジョットの師であるチマブーエの同様の作品と比べてみるとそれがよく分かる。

構図は左右対称に近く、聖母の両脇にいる天使と聖人たちがほぼ鏡像のように描かれている。マリアが抱いている幼子イエスは、赤ん坊というより小さな成人男性のようで、片方の手を上げて祝福をしながら、もう片方の手で知識を象徴する巻物を握りしめている様子が、その印象をさらに強めている。この作品は、ジョットがスクロヴェーニ礼拝堂(アレーナ礼拝堂)に描いた有名なフレスコ画とほぼ同時期に完成した。ヴェネツィア近郊のパドヴァにあるこの礼拝堂のフレスコ画は、2世紀後のミケランジェロに大きな影響を与えることになる。

2. シモーネ・マルティーニ《受胎告知》(1333年)

展示場所:2階、A5室

上部に華麗な彫刻が施され、金箔とテンペラで描かれたこの大作は、ルネサンスへの移行期における傑作の1つ。シエナ大聖堂の側祭壇のために注文されたもので、大天使ガブリエルがマリアの前に現れ、彼女がイエスを身籠ったことを告げる受胎告知の絵に典型的な図像が散りばめられている。ガブリエルが持っているオリーブの枝は平和を、上部の鳩は聖霊を、白い百合はマリアの純潔を象徴し、ガブリエルの口からマリアの耳に向かって綴られた文は、「おめでとう、恵まれた方。主があなたと共におられる」という意味を表す。

ガブリエルのはためくマントと広がった翼は、彼が地上に降り立ったばかりであることを示し、マリアは驚いたように身を引いて、片手で衣を引き寄せながら、もう片方の手で閉じかけた本を握りしめている。また、祭壇上部のトンド(円形画)には、預言者エレミヤ、エゼキエル、イザヤ、ダニエルが描かれ、受胎告知の場面を挟んだ左右には2人の守護聖人たちが立っている。

3. パオロ・ウッチェッロ《サン・ロマーノの戦い:ニッコロ・マウルジ・ダ・トレンティーノは、ベルナルディーノ・デラ・カルダを倒した》(1435-40年頃)

展示場所:2階、A9室

この絵は、1432年のサン・ロマーノ(ピサ)の戦いを描いた3連作の板絵の1枚で、ほかの2枚はルーブル美術館とロンドンのナショナル・ギャラリーが所蔵している。ウフィツィの作品に描かれているのは、シエナ軍側で戦っていた傭兵のベルナルディーノ・ウバルディーニ・デラ・カルダが、フィレンツェ軍に馬から落とされる場面だ。

茶系の色を中心としたこの絵で注目すべきなのは、遠近法の斬新な使い方だろう。前景の戦いの場面には、縮んだような人物や、もつれ合う腕や脚、さまざまな角度に突き出される槍があり、そのうちの1本がウバルディーニを馬から突き落としている。一方、後景は、不自然に感じられる消失点と、絵には描かれていない地平線に向けて急激に遠のいているように見える。

4. ピエロ・デッラ・フランチェスカ《ウルビーノ公夫妻の肖像》(1473-75年)

展示場所:2階、A9室

ルネサンス期の最も有名な肖像画の1つ《ウルビーノ公夫妻の肖像》は、傭兵隊長として活躍したフェデリーコ・ダ・モンテフェルトロ公爵と、出産後に26歳で命を落としたその妻バッティスタ・スフォルツァを描いた作品だ(モンテフェルトロが公爵になったのはスフォルツァの死の2年後だったため、正確にはスフォルツァが公爵夫人だったことはない)。スフォルツァの肖像は、彼女のデスマスクをもとに制作された可能性が高く、青白い顔色は彼女の地位の高さではなく死を暗示するものと考えられている。

当時は広い額が美しいとされていたため、女性は生え際の髪の毛を抜いていた。真横を向いた人物像は、裕福な人々の間で盛んに収集されていた古代コインのデザインを参考にしたもので、正面を向いた典型的な肖像画とは異なり、公爵は左を向いている。この構図を採用したのは、公爵とその妻の絆を表すためでもあるが、現実的な理由としては、馬上槍試合で目と鼻の一部を失ったときの傷跡を隠すためでもあった(公爵は残った目でよく見えるように、鼻の一部を切り取ったという説もある)。

現在は独立した額縁に収められているが、もともとこの2枚組みの板絵は本のように閉じられるよう蝶番でつながれていた。板絵の裏面には公爵夫妻が古代の馬車に乗って凱旋する様子が描かれ、キリスト教の美徳や夫妻の道徳観を示すラテン語の銘文が添えられている。

5. ピエロ・デル・ポッライオーロ、サンドロ・ボッティチェリ《7つの美徳》(1469-72年)

展示場所:2階、A10室

仮想の最高裁判所のようにも見える威風堂々たるこの連作絵画には、7つの美徳を擬人化した女性像が描かれている。それぞれが手にしているのは、剣や聖体拝領の杯、母乳を飲む赤ん坊といった美徳を表すシンボルだ。また、細部まで精巧に描かれた衣服と宝石を身にまとい、神々しい姿をした女性たちは、全員玉座についてそれぞれのポーズをとっている。

7枚の板絵のうち6枚はポッライオーロが手がけたが、残りの1枚はボッティチェリが描いたもの。このことはポッライオーロを大いに悔しがらせたという。もともとこの連作は、彼がシニョーリア広場にある商業裁判所(フィレンツェの商人の間で起きた紛争を審理し、ギルド間の公正を保つための裁判所)の依頼を受けて制作していたものだった。しかし、メディチ家と関係のあったボッティチェリがこのうち1枚を描くことになり、商売上の紛争とギルドの不正の両方を引き起こしたのは皮肉な展開だと言える。

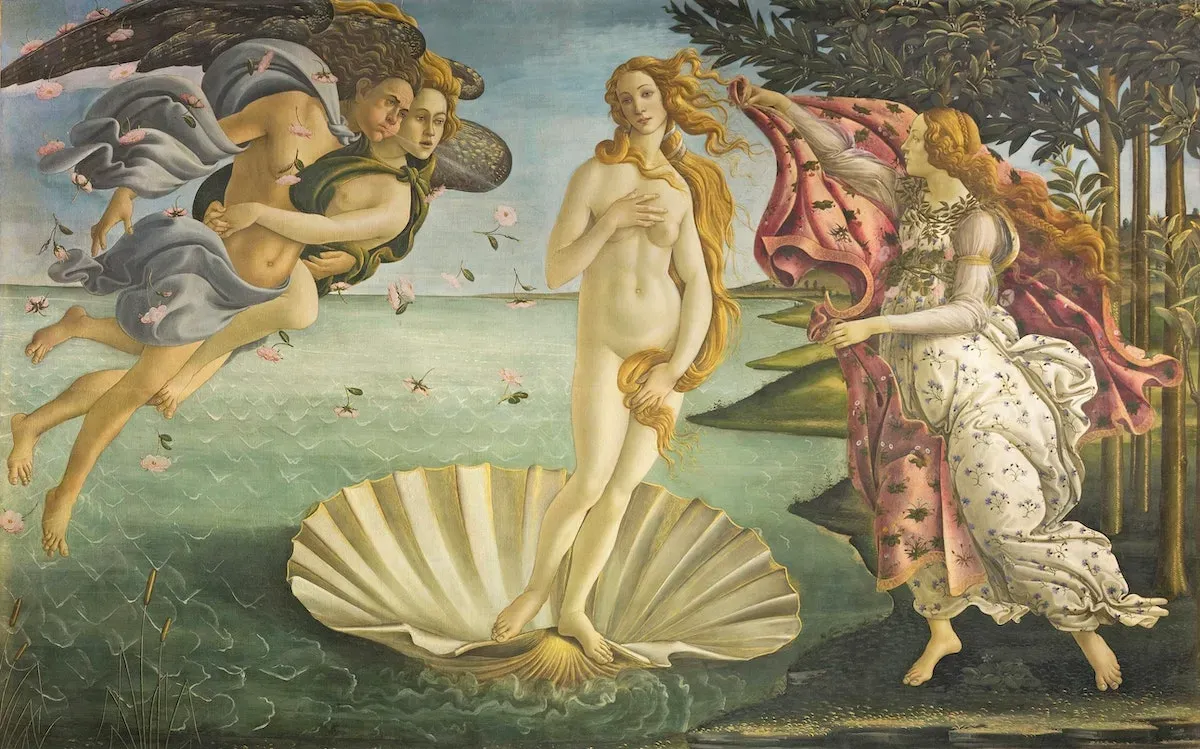

6. サンドロ・ボッティチェリ《ヴィーナスの誕生》(1485年)

展示場所:2階、A12室

トートバッグやTシャツ、傘など、ギフトショップに並ぶさまざまな雑貨に、ボッティチェリのヴィーナスが印刷されているのを見たことがある人は多いに違いない。彼女はリーボックのスニーカーの売り上げに貢献し、アンディ・ウォーホルやジャン・ポール・ゴルチエといったアーティストやデザイナーのインスピレーションの源泉になってきた。2023年初めには、女性観光客の体にヴィーナスの頭を合成した画像がイタリア観光の広告キャンペーンに使われたが、これは大不評に終わっている。

ボッティチェリが描く愛と美の女神は、なぜこれほどまでに人々を魅了し、ルネサンスの象徴として浸透しているのだろうか。その理由の1つは、柔らかなパステル調の色彩やヴィーナスの輝く肌と流れるような長い髪、ゼピュロスとアウラが吹き付ける風に乗ってキプロスの岸辺に漂ってくる悠然たる姿などが相まって醸し出される優美さかもしれない。それと同時に、神話的な題材は、この作品が制作された当時に高まっていた人文主義への関心を反映しており、古代ギリシャ・ローマの裸体表現への関心もうかがえるなど、同時代に主流だったキリスト教美術とは明らかに一線を画するものだ。

《ヴィーナスの誕生》の姉妹作とも言える《プリマヴェーラ》の制作は、ボッティチェリがシスティーナ礼拝堂に3つのフレスコ画を描くよう依頼された時期と重なっており、《ヴィーナスの誕生》はそれらのすぐ後に描かれている。その胸元と陰部を隠すようなポーズは、「恥じらいのヴィーナス」と呼ばれる古代彫刻を参照したものだ(ウフィツィ美術館所蔵の《メディチ家のヴィーナス》もその1つ)。その後、ボッティチェリの作品はキリスト教色を強め、人気がなくなっていく。ドミニコ会修道士のジローラモ・サヴォナローラを信奉するようになったボッティチェリは、1497年にキリスト教徒たちが行った「虚栄の焼却」(美術品や宝石、鏡、その他の装飾品など、信仰心を妨げるものを焼却)に参加している。

7. イノシシ(紀元前2-1世紀)

展示場所:2階、西廊下・A24室

その人気ゆえにいくつものコピーが作られたこのリアルなイノシシは、無名のローマ人彫刻家による大理石の彫刻で、ヘレニズム時代のブロンズ像を参考にしたものと考えられている。1556年にローマのエスクイリーノの丘の斜面で発見されたのち、1568年にフィレンツェに運ばれ、メディチ家のコジモ1世の指示でピッティ宮殿に設置された。現在はウフィツィ美術館の《ラオコーン》像の後ろ側、ロープで囲われた場所に置かれている。

このイノシシはおそらく狩猟をテーマにした一群の彫像の1つで、狩人が近づいてくる音で目を覚ましたかのようなポーズをとっている。複雑に絡み合う古典彫刻の歴史の中で、これをもとにした作品はその後も数多く作られたが、中でも特に有名なのがヴェッキオ橋近くのメルカート・ヌオーヴォ(新市場)の柱廊脇にある17世紀のブロンズ像だ。「ポルチェリーノ(小豚)」の愛称で呼ばれているこの像は、観光客が幸運を祈って口に硬貨を置き鼻先を撫でるため、そこだけがきれいに光っている。

8. バッチョ・バンディネッリ《ラオコーン》(1520-25年)

展示場所:2階、西側廊下・A24室

叙事詩『アエネーイス』でウェルギリウスが叙述しているように、ラオコーンはトロイアの神官で、トロイの木馬がギリシャ軍の策略だと同胞に警告しようとする。これを阻止するために、ポセイドンあるいはアテナ(諸説ある)が海蛇を放ち、彼の息子たちを殺害した。この場面を表現した古代ギリシャの彫刻は、1506年にローマのエスクイリーノの丘で発見されて以来、数多くの芸術家たちに影響を与えている(現在はローマのバチカン美術館に展示)。

1520年、メディチ家出身のローマ教皇レオ10世から複製を制作するよう言われたバッチョ・バンディネッリは、発掘された時には失われていた人物の腕や手、そして蛇の一部を自分なりに再現している。しかし、この彫像にみなぎる力を与えているのは、人物のダイナミックな動きや筋肉の緊張感、絡みつく蛇、そしてラオコーンの苦悶の表情に他ならない。

9. ピエロ・ディ・コジモ《アンドロメダを救うペルセウス》(1510-15年)

展示場所:2階、A28室

翼のあるサンダルを履いたペルセウスが空を飛び、尻尾の先がくるくる巻いた巨大な海の怪獣がアンドロメダを襲おうとする——この絵が際立っている点は、こうした風変わりなモチーフと、同一画面に複数の場面を描いて物語の展開を表現する手法にある。

詩人のオウィディウスが著した『変身物語』によれば、ペルセウスの伝説は次のようなものだ。アンドロメダは、母カシオペアの傲慢さに腹を立てた海神ポセイドンが送り込んだ怪獣の生贄にされようとしていた。そこにペルセウスが現れて彼女を救う。この絵の中では、ペルセウスが空を飛んで登場するところに加え、怪獣の上に降り立ち、剣を構えて攻撃しようとしている様子、さらに右下では、彼が未来の花嫁アンドロメダと救出の成功を祝う場面を見ることができる。アンドロメダの家族はというと、左下では迫り来る危機から顔を背け、右側では彼女の救出を祝っている。

ヴァザーリは著書の『芸術家列伝』の中で、コジモを少しずぼらな変わり者だったと書いている。彼は雷鳴が轟く嵐や火を恐れており、まとめて大量に調理したゆで卵で食いつないでいたという。ボッティチェリと同じく、コジモも世俗的な芸術を破壊するよう主張したドミニコ会修道士サヴォナローラに感化されてからは宗教美術に回帰し、1522年にペストで死んだという記録が残っている。

10. レオナルド・ダ・ヴィンチ《東方三博士の礼拝》(1482年)

展示場所:2階、A35室

1481年にレオナルド・ダ・ヴィンチは、フィレンツェ近郊のサン・ドナート教会に飾るための絵を、アウグスチノ会の修道士たちから依頼された。結局は未完に終わったが、そのために彼の制作過程を窺い知ることができる貴重な作品となっている。

30カ月以内に完成させるはずだったこの絵は、建築物と戦闘の場面、そして聖母子と東方三博士という主要人物の周りを大勢の人物が取り囲む複雑な構成だ。レオナルドはこの絵を完成させる前に、ミラノ公ルドヴィーコ・スフォルツァの宮廷に向かうためフィレンツェを去ることになった。彼がそのままミラノから戻らず絵が完成されなかったため、アウグスチノ会は同じ場面を描くようフィリッピーノ・リッピに依頼。リッピは1496年にこの絵と同じように大勢の人物がいる板絵を完成させた。

11. ラファエロ《ヒワの聖母》(1506年2月以前)

展示場所:2階、A38室

ラファエロの《ヒワの聖母》は、ミケランジェロの《聖家族》の近くに展示されている。2人の画家がともにフィレンツェに住んでいた時期に制作されたことを考えると、納得できる組み合わせだ。1506年、ラファエロはこの絵を友人のロレンツォ・ナシに結婚祝いとして贈ったが、1547年の地震でナシの家は倒壊し、この絵も大きく破損してしまう。17枚の断片に割れた絵は、急場しのぎでつなぎ合わされたまま長いこと継ぎ目や杜撰な修復の跡が目立っていたが、ようやく2008年に6年がかりの修復作業が完了した。

次項で紹介するミケランジェロの《聖家族》と同じように、この絵の人物たちも三角形に配置され、周囲には自然の情景が描かれている。幼いヨハネはゴシキヒワ(ゴールドフィンチ)を持っており、イエスが手を伸ばしてそれに触れている。この鳥は、磔刑を象徴する鳥としてルネサンス期の絵によく登場する。ゴシキヒワの頭にある赤い部分は、この鳥が十字架上のイエスの冠からとげを抜こうとしたときに血が滴り落ちたことによるものとされているためだ。

12. ミケランジェロ《聖家族(別名:トンド・ドーニ)》(1505-06年)

展示場所:2階、A38室

牧歌的な風景の中にマリアとヨセフ、幼子イエスがいるこの絵の構図は、1人の親が我が子を抱きあげてもう1人の親に渡すという親しみやすいものだ。堅苦しいポーズのマリアと、祝福をするように手を挙げる幼子イエスというよくあるパターンとは異り、ここでは子どもが両親の上によじ登り、母親の髪をつかんでいる。ミケランジェロが完成させた板絵の中で唯一現存するトンド(家庭に飾る目的で描かれた円形宗教画)で、フィレンツェの商人アーニョロ・ドーニが名門ストロッツィ家の娘マッダレーナと結婚する記念として発注されている。

ミケランジェロは当時の多くの芸術家と同様、16世紀初頭にローマで発掘されたヘレニズム時代のギリシャ彫刻に衝撃を受けたという。このことは、この絵の人物の体をねじるようなポーズや豊かな表情からも見て取れる。ミケランジェロがこの絵を描いたのは、《ベルヴェデーレのアポロン》と《ラオコーン》の2点の古代彫刻が発掘された直後のことで、背景に描かれた男性ヌードのうち2体は、それらを直接参照したポーズをとっている。

13. ヘルマプロディートス(紀元2世紀)

展示場所:2階、A40室

前回ウフィツィ美術館を訪れたとき、ヘルマプロディートスの展示室にはそれまでなかったロープが張られていた。像が襲撃されないようにという配慮は、今のご時世を反映したものと言えるだろう。

うつぶせに寝ているこの像は、頭を右に、足を左に向けて体ひねっており、女性的な体にペニスがついているのが見える。紀元前2世紀の古代ギリシャのブロンズ像をもとにしてローマ時代に作られたこの作品は、ギリシャのパロス島で採掘された大理石から彫られている。なお、ウフィツィ美術館が所蔵するのは、いくつも存在するローマ時代のレプリカのうちの1つ。オリジナルは、現在ルーブル美術館に収蔵されている有名な《ボルゲーゼのヘルマプロディートス》だ。

オウィディウスが『変身物語』に記述したところによると、この人物はもともとヘルメスとアフロディーテの間に生まれた少年だった。彼は15歳の時にクレタ島からカリア(現在のトルコ)に逃れ、そこでナーイアス(泉の精)から強引に誘惑された。このときナーイアスは2人の体が離れ離れにならないよう神々に祈り、その願いが聞き遂げられたため、ヘルマプロディートスは2つの性を持つようになったという。この物語にはさまざまなバリエーションがあり、生まれたときから両性具有だったというものもある。

14. エリザベート=ルイーズ・ヴィジェ=ルブラン《自画像》(1790年)

展示場所:1階、C14室

画家ルイ・ヴィジェの娘で、有名な画商ジャン=バティスト=ピエール・ルブランの妻だったエリザベートは、肖像画で成功を収めた作家だ。その作品は、王族(マリー・アントワネットを含む)や貴族から俳優、作家、自画像まで多岐にわたる。彼女は、フランス革命の最中にパリから辛うじて逃れたのちにローマでこの自画像を描いたが、イタリア半島を南下する途中でフィレンツェに立ち寄り、ピッティ宮殿とウフィツィ美術館を訪れている。ウフィツィでは、スイス人画家のアンゲリカ・カウフマンの自画像に特に感銘を受けたという。

ウフィツィ美術館の当時の館長は、ますます充実してきた自画像のコレクションにヴィジェ=ルブランの作品もぜひ加えたいと彼女に依頼した。ほどなくして、1791年に彼女の自画像が美術館に届く。添えられていた手紙には、その絵をマリー・アントワネットと王政時代への賛辞として描いたという説明があり、次のような文が記されていた。「王妃の姿を白いチョークで描いたカンバスを前に、パレットを手にした自分を描きました」。1802年にフランスに戻るまでの10年間、イタリア、オーストリア、ロシアで亡命生活を送ったヴィジェ=ルブランは、王立絵画彫刻アカデミーの会員として認められた数少ない女性の1人でもある。

15. パルミジャニーノ《長い首の聖母》(1534-40年)

展示場所:1階、D4室

聖母の長い首と指、そして乳首とへそが見える薄布の衣服が描かれたこの絵には、典型的な聖母子像にはない官能性がある。幼子イエスの体も異様に細長く、聖母の膝から滑り落ちそうだ。ピエタ(十字架から降ろされたイエスを抱いて悲嘆に暮れる聖母マリアを描いた絵)でよく見られるこのポーズは、イエスの死を予感させる。さらに不気味なことに、脚の長い天使が持つ壷の表面には、幼子の姿が映っているはずの場所に、かすかに磔刑像が見えている。

パルミジャニーノは、1534年にこの作品をパルマの教会のために5カ月以内に描くよう依頼されたが、1540年に彼がこの世を去ったときもまだ絵は完成していなかった。それから2年後、この作品は発注時に指定されていた祭壇の上に置かれ、右側の柱の基部に「パルマ出身のフランチェスコ・マッツォーラ(パルミジャニーノの本名)は、悲運のためこの作品を完成させることができなかった」という碑文が添えられた。実際、後景では聖ヒエロニムスが巻物を広げ、横にいるはずの聖フランチェスコの方に顔を向けているが、聖フランチェスコは片方の足先しか描かれていない。

この絵はマニエリスム(イタリア語で「様式」を意味する「maniera」に由来する)の典型と言える作品だ。マニエリスムは「様式化された様式」とも解釈できるスタイルで、ヴァザーリによれば、自然主義よりも芸術家の知性と思考が強調されている。マニエリスムの作品には、色彩のコントラスト、不合理な空間の圧縮、長く引き伸ばされた人体表現などの特徴が見られ、どこか不安定で不穏な雰囲気を醸し出しているものが多い。この様式が勃興したのが、宗教改革やペストの流行、神聖ローマ皇帝カール5世の軍勢による1527年のローマ略奪など、激動の時代だったのも頷ける。

16. ポントルモ《エマオの晩餐》(1525年)

展示場所:1階、D12室

ポントルモの《エマオの晩餐》は、復活したイエスが旅人に扮し、2人の弟子とともに食卓にいる様子を描いている。これは、イエスが最後の晩餐と同じように祝福の仕草をして夕食のパンを裂くまで、弟子たちが彼の正体に気づかなかったという聖書の物語の一場面だ。この作品は、フィレンツェでペストが猛威を振るっていた時期に、ポントルモが身を寄せていた修道院のために描かれている。滞在中に彼は、キリストの受難のフレスコ画を本館に描き、その後、来客用の宿舎のためにこの絵を制作するよう修道士たちから依頼された。修道院が、旅人の宿泊場所の役割を担っていることを表す題材だからだ。

《エマオの晩餐》もマニエリスムの一例となる作品だ。後期ルネサンスに当たる時期に勃興したこの様式は、非対称的な構図や不自然な描写(上記の《長い首の聖母》を参照)を特徴としており、ヴァザーリによれば不安定さや心理的緊張を生み出すことを意図していたという。ルネサンス最盛期に見られる均衡や理想的な美と比べると、特にそれがよく分かる。

同じ主題を描いたデューラーの版画に触発されてこの作品を制作したポントルモは、体をねじらせた人物や曖昧な空間表現といったマニエリスムらしい特徴のほか、弟子たちの裸足の足元やテーブルの下にいる犬猫の写実的な描写を加えている。絵の上部には神を象徴する目があるが、もともとそこには三位一体を表す図が描かれていた。しかし、宗教改革に対抗するカトリック教会側の改革運動で禁止されたそのシンボルを隠すため、ポントルモの死後に上から目が描き足された。なお、ウフィツィ美術館からヴェッキオ橋を渡ってすぐの場所にあるサンタ・フェリチタ教会では、ポントルモの《十字架降下》を見ることができる。

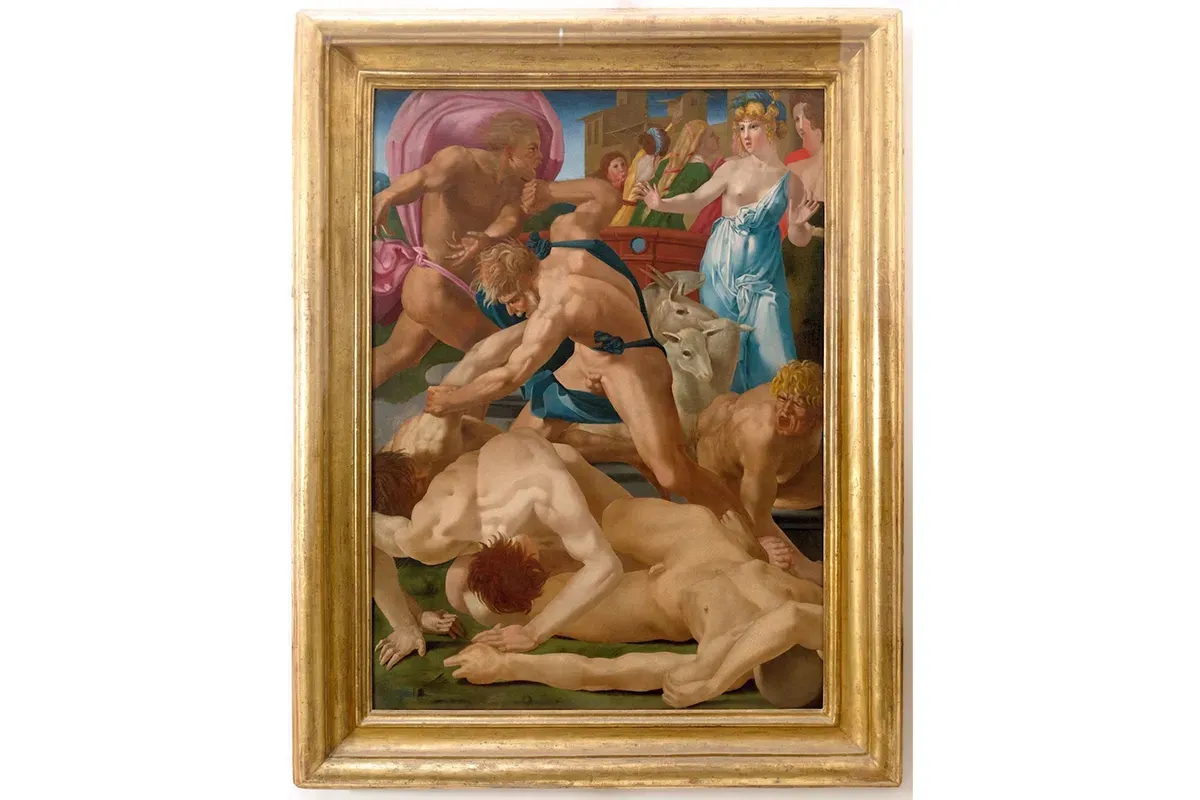

17. ロッソ・フィオレンティーノ《エテロの娘たちを守るモーセ》(1523-27年)

展示場所:1階、D12室

筋骨隆々の男たちが、カンバスから飛び出そうな勢いで前面に押し出されている混乱したシーンは、聖書の物語の一場面で、そこに登場するモーセが活劇のヒーローのように描かれている。ヘブライ人を殴ったエジプト人を殺したモーセは、ファラオに追われ砂漠が広がるミディアンの地に逃げ込む。井戸の側で休んでいると、その土地の祭司エテロの7人の娘たちが、父が飼っている羊の群れにやる水を汲みに来る。そこへ別の羊飼いたちがやってきて彼女たちの邪魔をしようとするが、モーセは彼女たちを助けるために飛び出し、彼らを1人残らず退治する。

この絵では、モーセを頂点に派手な三角形の構図で人物たちが描かれており、殴りかかっている彼の足元では羊飼いたちが重なり合うように倒れている。後景では、もう1人のモーセがやがて結婚することになるエテロの娘チッポラの方へ駆け寄り、彼女の姉妹たちは散り散りに逃げている。しかし、後景のモーセの人体表現は非常にぎこちなく、特にその左腕は解剖学的な正確さを欠くものだ。

18. ティツィアーノ《ウルビーノのヴィーナス》(1538年)

展示場所:1階、D23室

16世紀のヴェネツィアでは横たわる裸婦像が大流行した。その裸婦像の描き手として右に出る者がいなかったのが、肌の柔らかさと輝きを見事に表現することで知られるヴェネチアの画家ティツィアーノだ。天才的な才能を持つティツィアーノは、9歳で初期ヴェネチア派の巨匠、ジョヴァンニ・ベッリーニに弟子入りしている。

ティツィアーノの作品で最もよく知られるものの1つが、《ウルビーノのヴィーナス》で、結婚の承諾を表すため花婿の手に触れる「トッカマーノ」の儀式を待つ若い花嫁が描かれている。彼女が持っているバラの花束はヴィーナスと愛のシンボルで、足元で眠る犬は結婚における貞節を象徴している。さらに後景では、侍女たちが嫁入り道具の入ったトランクから金と青のウェディングドレスを取り出している。こうした寝そべる裸婦は、古代から現代に至るまで連綿と描かれ続けているモチーフだ。

19. カラヴァッジョ《バッカス》(1598年)

展示場所:1階、E5室

カラヴァッジョは、たびたび暴力沙汰を起こしただけでなく、(殺人を含む)より重大な犯罪に関わったことでも知られる。にもかかわらず、彼は美術史の寵児の1人で、その名前は彼の劇的なスタイル(カラヴァッジスク)と追従者たち(カラヴァッジスティ)の呼び名の由来にもなっている。彼は逃亡中に38歳で変死したが、その原因はマルタ騎士団による暗殺から、絵の具のずさんな扱いによる鉛中毒まで諸説ある。

カラヴァッジョの革新的な絵画の特徴は、キアロスクーロ(明暗法)のドラマチックな使い方にある。キアロスクーロとは、光と影の強いコントラストで情景を演劇的に描き出し、人物や物体をより立体的に見せる技法だ。この絵では、ブドウの葉の冠をかぶり、衣をはだけて大きく肌を露出した、官能的なほろ酔いの若者がワインの神として描かれている。ワインがなみなみと注がれたグラスを鑑賞者に向けて差し出す若者の前には、熟して腐った果実が並ぶが、これらは発酵(ワイン)や放蕩の象徴、あるいは、はかない若さと避けられない死を意味すると考えられている。

この作品は、フランチェスコ・マリア・デル・モンテ枢機卿の注文によりローマで描かれたもので、研究者やカラヴァッジョの同時代人は、モデルについてさまざまな説を唱えている。自画像だという説や、ほかのカラヴァッジョ作品にも登場する彼の弟子で恋人だという説のほか、注文主の枢機卿の性的指向と、その庇護下にある少年たちとの関係をほのめかしていると言う者もいる。この《バッカス》と、同じくカラヴァッジョによる《メドゥーサ》は、1608年に枢機卿からメディチ家のフェルディナンド1世に、彼の息子コジモ2世の結婚祝いとして贈られた。

同じ展示室には、豪華な食事に使われるような食材が並ぶエンポリ(ヤコポ・キメンティ)の退廃的な静物画が2点飾られ、近くの展示室にはカラヴァッジョの《イサクの生贄》と《メドゥーサ》も展示されている。これらも見逃せない作品だ。

20. ヘリット・ファン・ホントホルスト《Supper Party With Lute Player》(1619年頃)

展示場所:1階、E6室

オランダのカラヴァッジスティ(カラヴァッジョの追従者、カラヴァッジョ派)のリーダーだったホントホルストは、キアロスクーロ(陰影法)を極限まで追求した画家だ。彼の作品は、人物そのものから光が発せられているように見えるものが多い。近くに展示されている《Adoration of the Child》(生まれたてのキリストを描いたもの)などの宗教的な場面では、キアロスクーロが超自然的な雰囲気を醸し出しているが、この晩餐会の絵ではムードたっぷりの照明効果を発揮。その光に照らされてテーブルを囲む全員が楽しげで、片手にロウソクを持った右側の女性が隣の男性に何かを食べさせる様子を面白がっているように見える(肉片だという説もある)。

カラヴァッジョの作風とオランダ風俗画(日常的な情景を描いた絵)を融合させたホントホルストは、1616年(それ以前の可能性もある)から1620年までローマに滞在したときにカラヴァッジョの作品に出会い、多大な影響を受けた。しかし、ユトレヒトに戻った後は画風が控えめになり、劇的な光の効果も使われなくなっている。その後は宮廷画家として大成功を収め、画家のヘンドリック・テルブルッヘンとともにカラヴァッジョの技法をオランダ全土に広めたが、その影響はレンブラントなど、後にこの地で活躍する画家たちに受け継がれることになる。ちなみに、1993年にマフィアがウフィツィ美術館の近くで起こした爆破事件では5人が死亡し、少なからぬ作品が破損したが、その1つがホントホルストの《羊飼いの礼拝》だった。

21. アルテミジア・ジェンティレスキ《ホロフェルネスの首を斬るユディト》(1620年頃)

展示場所:1階、E2室

この有名な物語は多くの画家が題材として取り上げているが、その中でも最も真に迫ったものの1つがこの作品だ。これを手がけたのが女性画家、それもレイプされた経験のある女性だったことには強い説得力がある。

物語の舞台となったのは、ユダヤ人の町ベトリア。ホロフェルネス将軍が率いるアッシリア軍に占領されてしまった町の開放を画策した住人ユディトは、女性の魅力を使ってホロフェルネスのテントに入り込み、彼を誘惑する。ワインがふんだんに供された豪華な宴の後、ホロフェルネスが酔いつぶれたところを侍女が押さえつけ、ユディトはその首を切り落とす。ユディトの物語を主題として取り上げた芸術家たちは、多くの場合、将軍の生首を持っているユディトの姿や、彼女が剣を構えて襲いかかろうとしている様子を描いているが、ジェンティレスキが克明に描いたのは殺人の場面そのものだ。ユディトはホロフェルネスの髪をしっかりと掴み、剣はホロフェルネスの首の真ん中あたりまで食い込んで血が噴き出している。

ジェンティレスキは、カラヴァッジョから大きな影響を受けたカラヴァッジスティ(カラヴァッジョの追従者、カラヴァッジョ派)でもあった。彼女がこの絵の前に描いた同じ場面の絵(ナポリ美術館所蔵)が、1827年にカラヴァッジョの作品として販売されたほどだ。この絵の構図や人物造形も、カラヴァッジョが描いた同じ主題の作品を直接参照したものだが、カラヴァッジョのユディトの表情にはためらいが見られるのに対し、ジェンティレスキのユディトは決然としている。

ジェンティレスキはこの主題に魅了されていたようで、同じ構図の2つのバージョンと、首を切り落とした後のユディトと侍女を描いた4つのバージョンを制作した。この「男らしい」作品を完成させた当初、彼女はフィレンツェで展示を行う栄誉に与れなかったが、交流のあったガリレオ・ガリレイの口添えがあって初めて、メディチ家の大公コジモ2世から作品の代金を受け取ることができた(その後間もなくコジモ2世は死亡した)。多くの賞賛を浴びたジェンティレスキは、フィレンツェの美術アカデミー(アカデミア・デッレ・アルティ・デル・ディゼーニョ)の会員として受け入れられた初めての女性でもあった。

なお、ウフィツィ美術館は、ユストゥス・スステルマンスによる有名なガリレオの肖像画も所蔵している。

22. ユストゥス・スステルマンス《Madonna “Domenica delle Cascine,” la Cecca di Pratolino, e Pietro Moro》(1634年)

展示場所:1階、E8室

フランドル出身の有名な肖像画家ユストゥス・スステルマンスは、メディチ家の宮廷画家として活躍しながら、それ以外のヨーロッパの貴族も描いていた。そうした肖像画とは対照的に、この絵ではメディチ家に仕えていた3人の人々──鴨や鶏を売る女性、農婦、召使──が描かれている。スステルマンスが普段描いていた裕福な人々とは異なり、2人の老女にはしっかりと皺が刻まれている。

ここでは人物同士がやり取りをしている瞬間をカメラで捉えたかのように、いきいきとした身振りが描写されている。右側の若い黒人男性は、左手で野菜かごに手を伸ばし、右手を真ん中の女性の肩に置いているが、当時これは下品な仕草だと考えられていた。なお、この絵の別バージョンは、アメリカのセントルイス美術館に収蔵されている。

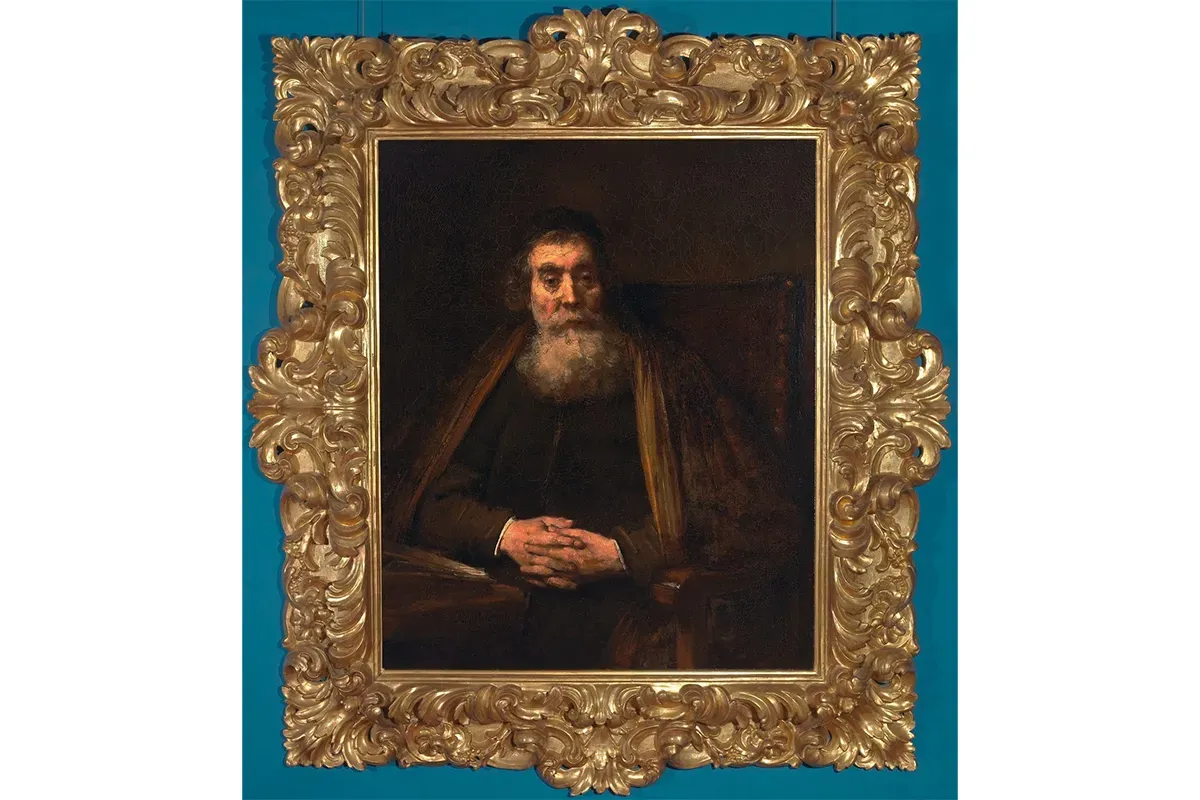

23. レンブラント《Portrait of an Old Man (The Old Rabbi)》(1665年)

展示場所:1階、E7室

無数のキリスト教美術が並ぶ中、ユダヤ教の聖職者であるラビを描いたこの肖像画は、その暗い色調とゆったりした筆致もさることながら、主題の点でも際立っている。ユダヤ人街でもあるアムステルダムの芸術家街に住んでいたレンブラントは、しばしば地域の人々をモデルにしていた。ラビの表情と組んだ手は、内省的な雰囲気と人生に疲れた様子を表現している。対象の心理的本質を鋭く捉えることで有名なレンブラントの能力が存分に発揮された作品だ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews