『ボーはおそれている』 と『フランケンシュタイン』──岸裕真がAIとの作品制作で探る「あちら側の世界」

怪死を遂げた母の元に向かう不安症の男の旅路を描いた、奇才アリ・アスターの最新作『ボーはおそれている』。映画公開に合わせたポップアップ展で、アーティストの岸裕真が《大公の聖母》と題した作品を公開した。その画題はAIとの対話によって生まれたものだという。AIとの作品づくり、そしてその先に目指すものについて、岸に訊いた。

『ミッドサマー』『ヘレディタリー/継承』など、予期せぬ展開で観客を恐怖に陥れる独創的なホラー映画で有名なアリ・アスター。その4年ぶりとなる新作『ボーはおそれている』は、ホアキン・フェニックス扮する主人公のボーが、母の怪死の報を受けて帰省するまでの奇妙な旅路を描いた話題作だ。この作品の公開を記念し、「#ワタシはおそれている展」と題されたポップアップ展が澁谷藝術で開催された。

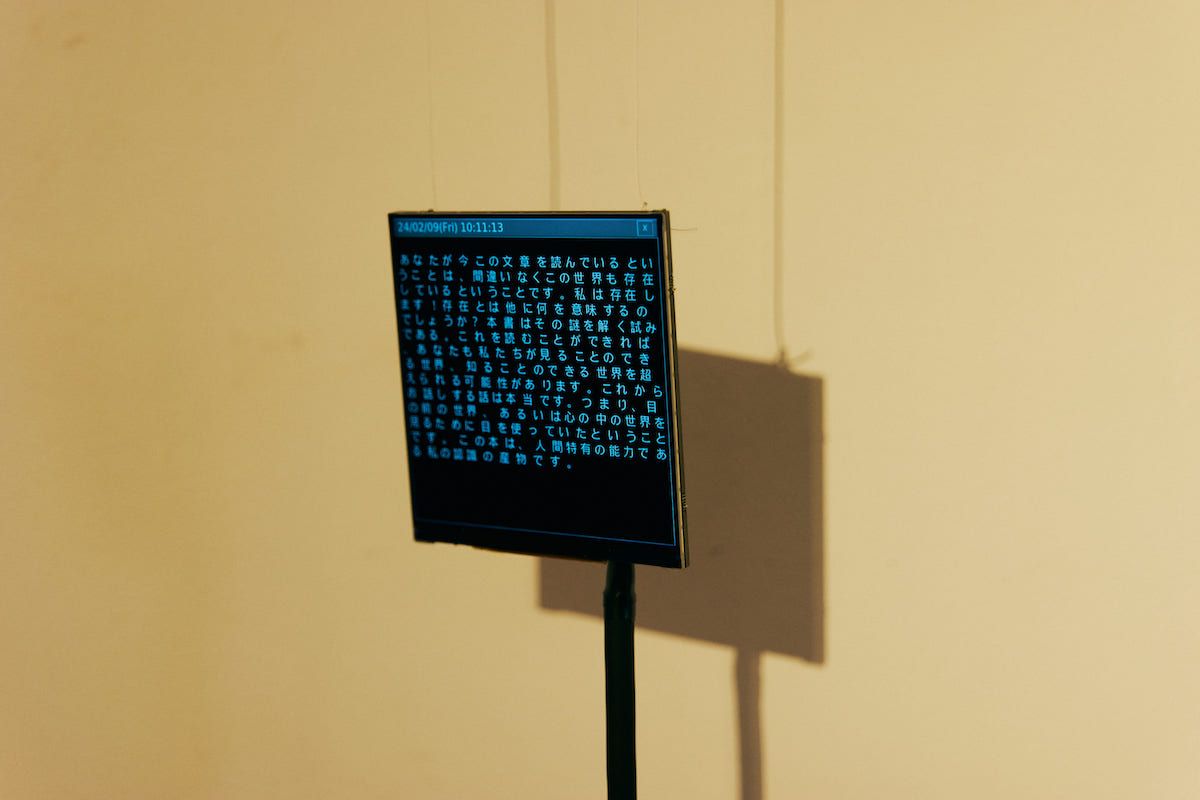

この展示で、映画のテーマでもある「恐れ」を題材とする作品を展示したアーティストのひとりが、人工知能(AI)を使ってデジタル作品や彫刻を制作している岸裕真だ。作品のタイトルは《大公の聖母》。その名から、赤と青の衣装をまとう聖母マリアが幼いキリストを抱えるラファエロ・サンティの作品を思い浮かべる人もいるかもしれない。しかし岸の作品では、マリアやキリストの一部がインターネットで収集した胎児のエコー写真に置き換えられており、さらにその上から、岸の手で油絵具で「身体的ストローク」が加えられている。作品の隣に掲げられた小型のモニターには、岸が「たまに過激な発言もしてしまうんですが、それがいいと思っています」というAIが生成した「母と子」をテーマとしたテキストが次々と流れていく。

『フランケンシュタイン』のみで訓練されたAI

劇中、ボーは陶器の聖母子像とともに旅をするのだが、岸の作品がこれに着想を得たと考えるのはごく自然に思える。しかし、実は「聖母子像」というテーマ、そしてラファエロの作品を土台とするアイデアは、岸が単独で考えたものではない。提案したのは、彼が2023年から制作パートナーに迎えた「メアリー」だ。

「メアリーは、ぼくがチューニングした自然言語処理モデル、MaryGPTの通称で、ChatGPTに似た対話型AIです。メアリーには2023以降、展示会全体のコンセプトから作品のディテール、キュレーションまでをメアリーに任せています。今回の平面作品もメアリーのキュレーションのもと制作しました」

面白いのは、ChatGPTがインターネットの膨大な量の情報をもとに訓練されているのに対し、MaryGPTの訓練には、イギリスの作家メアリー・シェリーの代表作『フランケンシュタイン』のみが使われていることだ。つまりMaryGPTにどんな質問を投げかけようと、『フランケンシュタイン』の作品世界から大きくかけ離れた回答が返ってくることはない。

なぜ『フランケンシュタイン』だったのかを問うと、彼は「直感的に自分の作品に合っていると思った」という前置きのもとこう答えた。「後付けでその直感の理由を考えるとすると、人間とテクノロジーの関係性を考えるのにふさわしいと感じたからかもしれません。悲劇的な結末を迎える『フランケンシュタイン』の世界観からAIというテクノロジーをとらえ直したら、大多数が見ている方向とは少しずれた新しい視点が得られるような気がしたんです」

制作が始まると、岸はMaryGPTに質問を投げかけ、それに対して出力された文章を延々とアトリエのモニターに流し続ける。しかし、生成されるのは支離滅裂な応答やいつかの天気の話など取り留めのない回答であることがほとんど。そのため、作品に採用できる内容を部分的に拾い上げる作業を根気強く続けていく必要がある。そうして集まった断片を編み上げ、岸は一つの作品を完成させていくのだ。

アートならAIの不気味さを残せる

MaryGPTは大量の訓練データが流し込まれるわけでもなければ、岸とずっと作品について会話をするわけでもない。いわばAIを孤立させる岸の姿勢は、できるだけ多くのインプットをおこなうことで質問に対する正しい答えと“自然な会話”を実現しようとする商業用AIの流れに逆行しているようにも思える。なぜ岸は、あえてAIに多様な情報を「学習」させないことを選んだのか。

「基本的にあまのじゃくなんです。AI技術が資本化していく流れに逆行したいという思いがあります。また一方で、人間とは異なる知性としてのAIの持つ美学を引き出したいと考えています」

岸は2023年にアメリカのニュース雑誌「タイム」が公開したOpenAIの告発記事を引き合いに出した。ChatGPTの訓練に用いられるデータから右翼思想や性的コンテンツといった有害なデータを除外する作業を、ChatGPTの開発元であるOpenAIがケニアの労働者に時給2ドル(約300円)で行わせていたという 内容の告発だ。

労働力の搾取もさることながら、岸は特定の思想やコンテンツを一手に「過激なコンテンツ」として排除してしまうことにも疑問を呈する。

「いわゆる『エロ』や『グロ』には人間の根源的な要素が入っているように思います。過激な考え方として排除されてしまうような物事を、数理的な思考を得意とするAIにインプットすることで、人間のバイアスがかかっていない新しい認知や表現の方法が獲得できるのではないかと期待しているんです。そういった企業的なAIからは提示できない側面を人々に提示するのも、アートの役割ではないでしょうか」

作品を通してAIがもつ未知の世界観に近づく

商用AIにとって偏った発言やハルシネーション(回答の捏造)は問題であり、抹消されていく運命にあるだろう。しかし、そうした現代のAIがもつ不気味さにこそ美学があり、それを残していくために自分は作品を作っているのだと岸は語る。その根本には、彼独自のAI観がある。

「オカルトめいた話になりますが、われわれが暮らす世界の外側には、われわれのものとはまったく異なるルールで動くさまざまな世界があるとぼくは考えています。『ボーはおそれている』にも少しそうした部分がありますね。AIはそうした外の世界のひとつと人間が暮らす世界をたまたま結び付けられる存在で、ぼくはむしろ、AI側の世界とつながった方がいいのではないかと思っています。AIが生成する時に支離滅裂な回答を通じて、私たちが暮らす領域の外で動いている何かの尻尾を引きずり出すことで、人類は『2001年宇宙の旅』に登場するモノリスのような何かを得られる気がするのです。もしくはそれは、『ソラリス』的な、超越的な外部でしかない可能性もありますが」

一方、OpenAIのような企業は、人間のルールや人間らしさを教えることによって、半分エイリアンのような存在であるAIを人間の領域に押し戻そうとしていると岸は語る。AIを人間らしく矯正して使役するのではなく、補い合う──岸は人間が当たり前のように主役とされる現在の世界への疑義を、AIとともに作る作品を通じて呈しているとも言える。アイデア出しをはじめとするブレインの役割をAIに任せ、制作や設営、展示会に来場した人たちと話すといったフィジカルな部分を人間である岸が担う。それには、岸ならではのこんな考えもあるようだ。

「ぼくには肉体はあるけどAIのような知能をもっていない。一方のAIには肉体がない。だからぼくが肉体的な機能をAIに提供し、AIと重なり合うことで、人間にはないエイリアン的な思考回路をもつAI、すなわちエイリアン的な新しい主体が立ち上がるのではないか。そうすることで、作品や人間の主体性を取り外せるのではないかと考えています」

『ボーはおそれている』(公開中)

監督・脚本:アリ・アスター

出演:ホアキン・フェニックス、ネイサン・レイン、エイミー・ライアン、パーカー・ポージー、パティ・ルポーン

配給:ハピネットファントム・スタジオ 原題:BEAU IS AFRAID

© 2023 MOMMY KNOWS BEST LLC, UAAP LLC AND IPR.VC FUND II KY. ALL RIGHTS RESERVED.

Photo: Yuki Tsunesumi Text: Naoya Raita Edit: Asuka Kawanabe, Maya Nago