ジョン・ケージの《4分33秒》はなぜ名作なのか──音楽の概念を180度変えた「無音の曲」を聴く

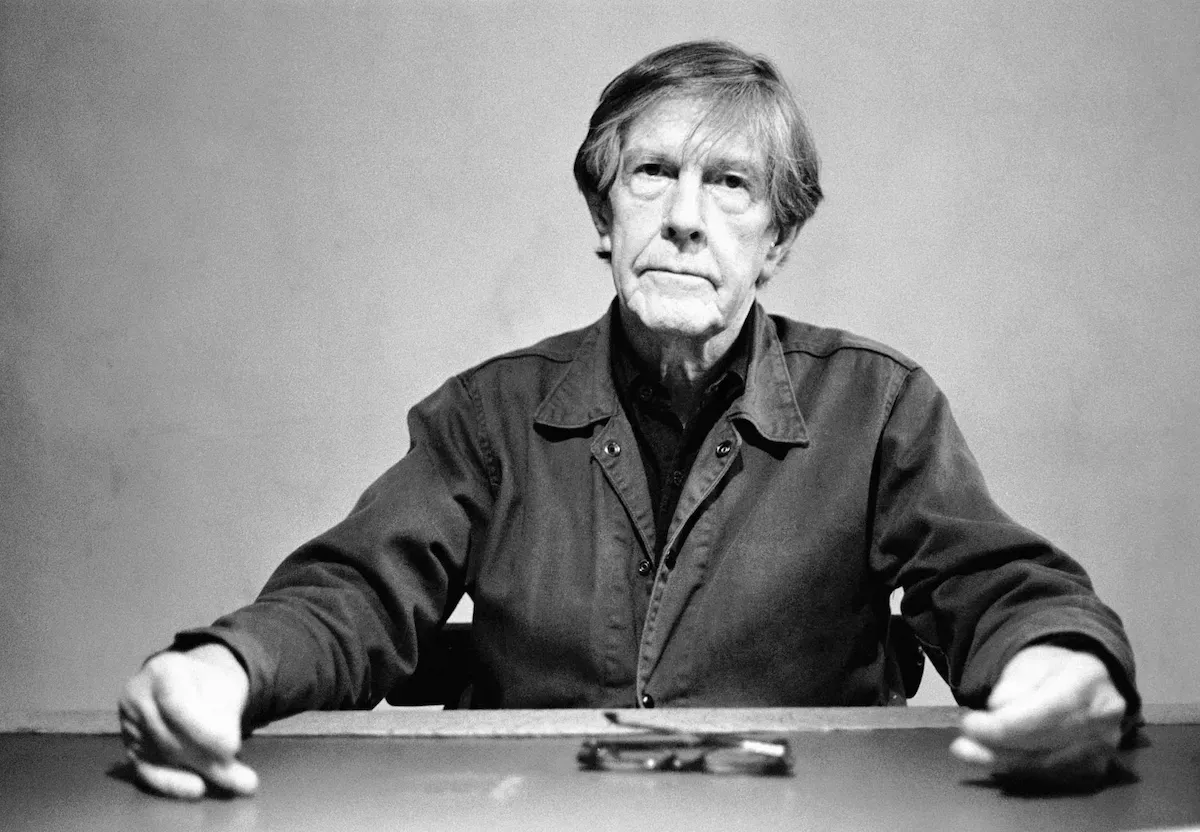

第2次世界大戦後、「偶然性の音楽」で一大センセーションを巻き起こしたジョン・ケージ(1912-92)。音楽の新しい地平を開いたとされるケージ作品の中でも、特に革命的で、それゆえに誤解されることも多い《4分33秒》を改めて読み解く。

世界で最も誤解されがちな「無音の曲」

ジョン・ケージが1952年に発表した作品《4分33秒》は、アーティストや作曲家だけでなく、さまざまな分野の思想家にも多大な影響を与えた。《4分33秒》に触発され、数多くのコンセプチュアルアート、実験的パフォーマンス、さらにはiPhone用アプリが生まれるなど、この曲の革新性・重要性は広く認められている。それにも関わらず、作品に対する誤解が後を絶たない。

この作品は、4分33秒間、楽器の使用を休むことを演奏者に求めているため、「サイレント・ピース(無音の曲)」という愛称で呼ばれる。それが誤解を生む一つの要因だ。ケージ自身はこの愛称を用いつつ、これは無音の曲ではないと説明している。

最近また《4分33秒》への誤解が、ソーシャルメディア上で話題になった。発端となったのは、コロンビア大学のジョン・マクウォーター教授がニューヨーク・タイムズ紙に寄稿した論説だ。マクウォーター教授は、音楽人文学の講義でケージの《4分33秒》を取り上げたものの、親パレスチナ派のデモ隊が「川から海まで(*1)」と叫ぶ声に邪魔されたとして、こう書いている。

*1 ヨルダン川から地中海までがパレスチナの領土であるという主張。

「学生たちに、今日はこの曲を聴くことができないと説明しなくてはならなかった。周囲から聞こえてくるのは鳥のさえずりや廊下を行き交う人たちのざわめきではなく、建物の外にいるデモ隊の怒声ばかりだったからだ」

この主張に、あるX(旧ツイッター)ユーザーが反論した。

「コロンビア大学の学生たちが、デモによってジョン・ケージの《4分33秒》を聴く機会を奪われたという。この作品は、自分を取り巻く世界の音に耳を傾けさせようとするものなのに」

4月24日にポストされたこのコメントには、1週間足らずで4万を超える「いいね」がついている。では、《4分33秒》はどんな作品で、なぜ高く評価されているのだろうか。この機会に改めておさらいしよう。

ジョン・ケージとはどんな人物か?

実験音楽の第一人者であるジョン・ケージは、音楽は何で構成されるのかという概念そのものを一変させた。多くの場合、彼の作品では伝統的な意味での楽器演奏は要求されず、意図的に不調和な音が作り出される。一般に楽譜は容易に再現できるメロディを示すが、ケージの楽譜は様式や作法から解放された自由なもので、同じ演奏が再現されることはほとんどない。ケージはまた、実験的な音楽を生み出すかたわら菌類学の研究に没頭。野生のキノコを採取し、キノコに着想を得た作品も制作している。

《4分33秒》はどんな曲か?

《4分33秒》には複数の楽譜がある。初演は1952年、ピアニストのデイヴィッド・チューダーによってニューヨーク州のウッドストックで演奏された。この曲の最初の楽譜は失われているが、従来の楽譜の書き方を踏襲したものだったと考えられている。その後まもなくケージによって作られた別バージョンの楽譜では連続する縦線で曲を表し、「1ページ=7インチ=56秒」と書かれている。なお、この楽譜は現在ニューヨーク近代美術館(MoMA)の所蔵品となっている。

MoMAにある楽譜には、「あらゆる楽器または楽器の組み合わせのための」と記されているが、3楽章からなる《4分33秒》の演奏者は合計273秒の間、何も演奏しない。そもそもこの曲は音楽の知識を必要としないとされるため、理論上は誰でも演奏することができる。

ケージが《4分33秒》の発想源としたのは何か?

ケージは長年にわたり、この作品はロバート・ラウシェンバーグの「ホワイト・ペインティング」シリーズに触発されたと繰り返し言っていた。1950年代初頭に制作されたラウシェンバーグの絵画シリーズでは、白だけしか色が使われていない。しかし、ケージにとってそれは白一色を超えるもので、「光、影、粒子が飛び立つ空港だった」と語っている。

実際、ノースカロライナのブラック・マウンテン・カレッジで1951年にケージ作品が演奏されたときには、「ホワイト・ペインティング」シリーズの少なくとも1点が展示されていた。ケージやマース・カニングハム、ジョセフ&アニ・アルバースが教師を務め、進歩的な芸術教育を行っていた同校には、ラウシェンバーグ、サイ・トゥオンブリー、ルース・アサワらが学生として在籍し、さまざまな実験的手法が育まれている。

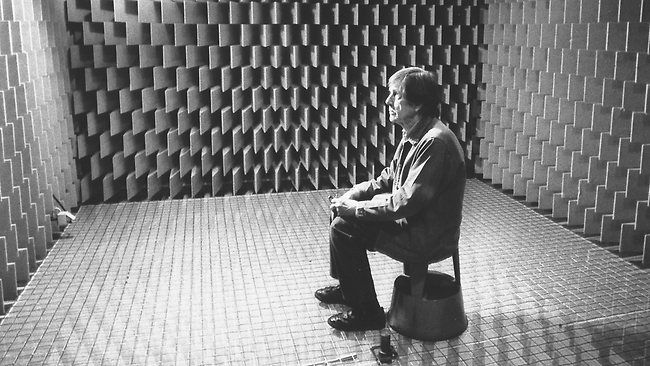

ケージはまた、ハーバード大学の無響室を訪れた体験から大きな刺激を得たという。無響室は、ほぼ完全な無音状態を作り出すように設計されているが、ケージには甲高い音が聞こえた。それは自分の神経系や血流が発する音だと言われたと、彼は記している。

《4分33秒》における偶然性とは?

ケージは《4分33秒》を作曲する以前から、音楽や芸術に偶然性を取り入れ、緩く定義されたパラメータの範囲内で意図していないことが起きる作品を指向するようになっていた。その一例が、プリペアド・ピアノ(*1)のための作品だ。これは予測がつかない音を発するよう手を加えられたピアノで演奏される。

*1 打楽器のような音色にするため、弦にゴムや金属、木などを挟んだり置いたりしたピアノ。

《4分33秒》が演奏される273秒の間、どんな音が聞こえるは誰にも分からない。この曲の本質は、まさにその点にある。既成の秩序を否定するダダイズムの作家、マルセル・デュシャンや禅から影響を受けたケージは、芸術作品は固定された不変のものでなければならないという論理とは正反対の偶然性に惹かれていた。1958年に彼はこう語っている。

「どう演奏されるかを確定しない作品の演奏は、必然的に唯一無二のものになる。同じ演奏を繰り返すことはできず、二度目の演奏は一度目と同じにはならない」

《4分33秒》の楽譜は毎回同じものだが、周囲の自然音が無限のバリエーションを生み出し続ける。この作品は、偶然に左右される人生を反映していると言えるかもしれない。

《4分33秒》は本当に「無音の曲」なのか?

これは人それぞれの捉え方による。楽器奏者は演奏中に全く音を出さないので、その意味では無音だ。とはいえ、演奏される場の周辺がすべて無音というわけではないので、舞台上で音が発生しなかったとしても、多少のノイズは聞こえる。その点をケージはこう説明する。

「この作品は実際には無音ではない(死が訪れるまではけっして無音にはならないし、そのときが訪れることはない)。そこには音があふれているが、聞こえるのは事前に想定し得ない音だ。他の人たちがそれを聞くのと同時に、私自身も初めて聞くことになる」

後に彼はこうも語っている。

「常に音はある……こう説明してみよう。演奏の後、参加者が質問に答えて、その曲のある特定の音が印象に残っていると言うかもしれない。別の参加者は、音なんて覚えていない、他の何かが起きたと答えるかもしれない。しかし2人とも、演奏が行われたということには同意するだろう」

《4分33秒》の初演時に何が起きたか?

1952年、デイヴィッド・チューダーがウッドストックでこの作品を初演したとき、チューダーはピアノの譜面台に両手を上げたまま、鍵盤を弾かず、ペダルも踏まなかった。ある地元のアーティストは、「ウッドストックの善良な人たちよ、彼らを町から追い出そう」と言ったと伝えられている。

この曲はその後も同じように「演奏」され続け、多くの人々が困惑、あるいは憧憬の念を持って受け止めた。チューダーが1954年にマンハッタンで行った演奏について、ニューヨーク・タイムズ紙はこんな見出しを付けている。

「手を使わない! でも『音楽』だ」

今日、《4分33秒》はどう捉えられているか?

《4分33秒》に関する著作がある作曲家のカイル・ガンは、ケージの母親に「ジョンは今回ばかりはやり過ぎたと思わない?」と尋ねられたことがあると語った。しかしガン自身は、この作品はその後何年にもわたって「プロメテウス(*2)のような」途方もない衝撃を与えたと明言している。ガンの言葉通り、ブライアン・イーノからオノ・ヨーコまで、さまざまなアーティストが《4分33秒》を参照した作品を生み出し、今でも定期的に演奏されるなど、その影響力や魅力は色褪せていない。(翻訳:清水玲奈)

*2 ギリシャ神話に登場するプロメテウスは先見の明をもつ知恵者で、天上の火を盗んで人間に与え,文明と技術を教えたとされる。

from ARTnews