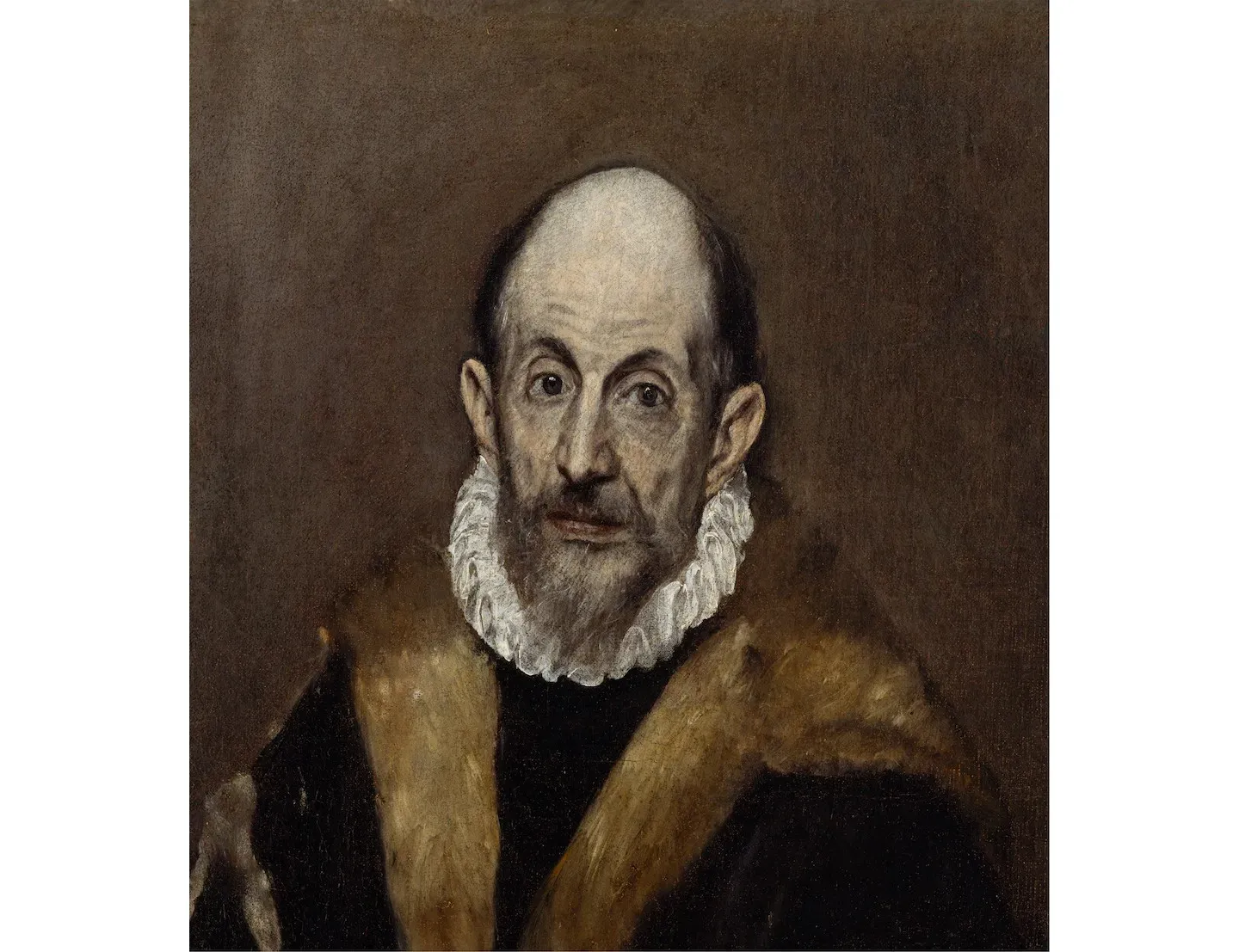

300年早かった画家エル・グレコ。その驚くべき風変わりな画風を7つの傑作でひも解く

近世に活躍したヨーロッパの巨匠の中でも、ドメニコス・テオトコプーロス(1541-1614)ほど現代人を驚嘆させる斬新な作品を生み出した画家はいない。イベリア半島の都市トレドを拠点に活躍し、本名よりも「ギリシャ人」を意味する通り名でよく知られるエル・グレコの、20世紀の表現主義を思わせる7点の傑作を見ていこう。

エル・グレコの作品は、安定した構図や奥行きの表現というルネサンス絵画の常識を覆したマニエリスム様式と結びつけられることが多い。しかしその画風には、他とは比較しようがないほどの独特さがある。彼はしばしば、大きく目立つ筆致で、風に揺れるろうそくの炎のような儚げな人物を描いた。また、前景と後景の空間を圧縮した平坦な構図が多い彼の絵は、20世紀の抽象表現主義に見られるオール・オーバー(*1)の手法を思い起こさせる。

*1 画面全体を絵の具で覆うことで均質に処理し、絵の中心や焦点、奥行きを排する手法。ジャクソン・ポロックに代表される。

色使いに関しても、彼は見たままの自然らしさを追求しなかった。たとえば人間の肌を青白く描いたり、登場人物の衣服で大胆な色面を表現し、布地のひだのハイライト部分を抽象的なジグザグに描いたりしている。彼の作品が同時代の画家たちを困惑させた一方で、ピカソのような現代の画家たちに大きな影響を与えたのも不思議ではない。

美術史の中で特異な位置を占めるエル・グレコの風変わりな画風の背後には、彼が修業時代に吸収したさまざまな様式がある。ヴェネチア共和国の植民地でカンディア王国と呼ばれていた時代のクレタ島に生まれた彼は、島で活動していた他の芸術家たちと同じように、金箔を施した平坦な背景の上に細長い人物が並ぶビザンティン様式のイコンの伝統の中で描画の訓練を受けた。

26歳でヴェネチアに渡って出会ったのがティントレットの作品だ。素早く大胆な筆致が特徴のティントレットは、「イル・フリオーソ(激烈なる者)」と呼ばれていた。その後ローマに移り、マニエリスムの画家たちと交流したエル・グレコは、最後にスペインに行き着く。そこでビザンティン、ヴェネチア、ローマそれぞれの様式を統合し、時代を先取りする絵画を制作した。しかし、あまりの斬新さゆえに、作品が真に評価されるようになるのは300年も後の19世紀になってからだった。

以下、エル・グレコの傑作7点を紹介する。

1. 《聖衣剥奪》(1577-79) トレド大聖堂祭具室(トレド)蔵

同じ時代の多くの画家と同様、エル・グレコも教会からの注文に応えて生計を立てていた。トレドに移住した年に制作が始められたこの作品は、彼が教会から受注した初めての本格的な仕事だった(本作の依頼は、教会の要職にある父を持つローマ時代の友人ルイス・デ・カスティーリャの紹介で実現したもの)。

トレド大聖堂の司祭が法衣に着替える部屋に飾るために依頼された《聖衣剥奪》は、磔を前にキリストが衣を脱がされようとする場面を描いている。約274×152cmという大きな絵の半分近くを占めるのは、画面の縦軸となるキリストの姿だ。鮮やかな朱色の衣をまとい、周りを取り囲む群衆から浮き上がって見えるキリストには、エル・グレコ作品に特有の恍惚とした力強さがある。

2. 《胸に手を置く騎士》(1580年頃) プラド美術館(マドリード)蔵

エル・グレコは、黒地に白い襟飾りのある服を着た身分の高い男性の肖像画を6枚描いている。この絵はその中で最も有名なものだが、ほかの肖像と同様にモデルが誰かは不明で、フェリペ2世の秘書官アントニオ・ペレスだという説や、『ドン・キホーテ』の作者ミゲル・デ・セルバンテスではないかとする説もある。

ここで特筆すべきは、男性のメランコリックな表情と心臓の上に手を当てる繊細な仕草で、当時の男性の肖像ではほとんど見られなかった弱さ・脆さの感情が表現されている点だ。時代を大きく先取りしたこの貴族の絵は、アメデオ・モディリアーニが1913年に描いたポール・アレクサンドル博士の肖像画《Paul Alexandre devant un vitrage》の着想源にもなっている。

3. 《オルガス伯の埋葬》(1586-88) サント・トメ教会(トレド)蔵

トレドのサント・トメ教会のために描かれた《オルガス伯の埋葬》は、エル・グレコの傑作の中でも一、二を争うものだ。457 × 335cmもあるこの絵は、彼が手がけた最大の作品で、1323年に死去したトレドの役人オルガス伯爵の葬儀で起きたとされる奇跡を描いている。伝えられるところによれば、葬儀に聖ステファノと聖アウグスティヌスが天から降りてきて、自ら伯爵の亡骸を安置したという。

この絵の前景には、光り輝く金の衣をまとった2人の聖人が描かれ、その後ろには厳粛な表情をたたえた参列者たちがいる。敬虔な信徒たちの霊的救済を象徴する男性たちの列は、キリストがいる天上界と葬儀が行われている地上界を分けるものとして表現されている。

4. 《トレド眺望》(1599-1600) メトロポリタン美術館(ニューヨーク)蔵

エル・グレコが第二の故郷とした街を描いたこの絵は、17世紀ではなく20世紀に描かれたかのように見える。これを見れば、なぜ彼の作品が現代アート、特に表現主義に大きな影響を与えたのかが理解できるだろう。

暗く不穏なムードの《トレド眺望》は、街の東半分を北側から見た風景のようだが、エル・グレコは本来ならそこから見えない大聖堂の尖塔をアルカサル・デ・トレド(城砦)の隣に配置している。緑、茶色、黒の色面が渦を巻く丘のすぐ上に、激しい筆致で描かれた暗雲が広がり、そこから神の存在を暗示する光が漏れる様子を描写したこの絵は、抽象画にすら思えるものだ。

5. 《神殿から商人を追い払うキリスト》(1600) ナショナル・ギャラリー(ロンドン)蔵

キリストの生涯における重要なエピソードを表現したこの絵の主題は、エル・グレコがたびたび取り組んだものだ。彼はヴェネチアに暮らし、ティントレットの影響を受けた作品を制作していた1568年を皮切りに、同じ主題の絵を少なくとも4回制作した。彼の典型的な画風として知られるスタイルに最も沿っているのがこのバージョンで、ほかの作品よりも登場する人物の数が少なく、鑑賞者に近い位置に描かれている。

1568年に初めて描いたときに右側にあった柱廊を省略し、キリストを真中へ移したこの絵では、彼を軸にした動きのある構図が見られる。エル・グレコの描くキリストは、神から授かった使命に突き動かされているかのようで、強い眼差しが決然とした雰囲気を醸し出している。

6. 《第五の封印(聖ヨハネの幻視)》(1608-14) メトロポリタン美術館(ニューヨーク)蔵

トレドにある洗礼者ヨハネ病院礼拝堂の祭壇画の一部として制作された《第五の封印》は、エル・グレコの晩年に描かれたものだ。しかし、近代の画家の作品だとよく間違われるほどの独創性があり、ピカソが《アヴィニョンの娘たち》(1907)を描く際にこの絵の後景にいる裸婦たちを参考にしたとも言われる。

題材とされているのは、新約聖書の「ヨハネの黙示録」の中の一章。そこでは、巻物の7つの封印が順々に解かれるたびに災いが起きると予言されている。この絵では、5つ目の封印が解かれ、よみがえった殉教者たちの魂が自らの死に対する復讐を求める場面が描かれている。

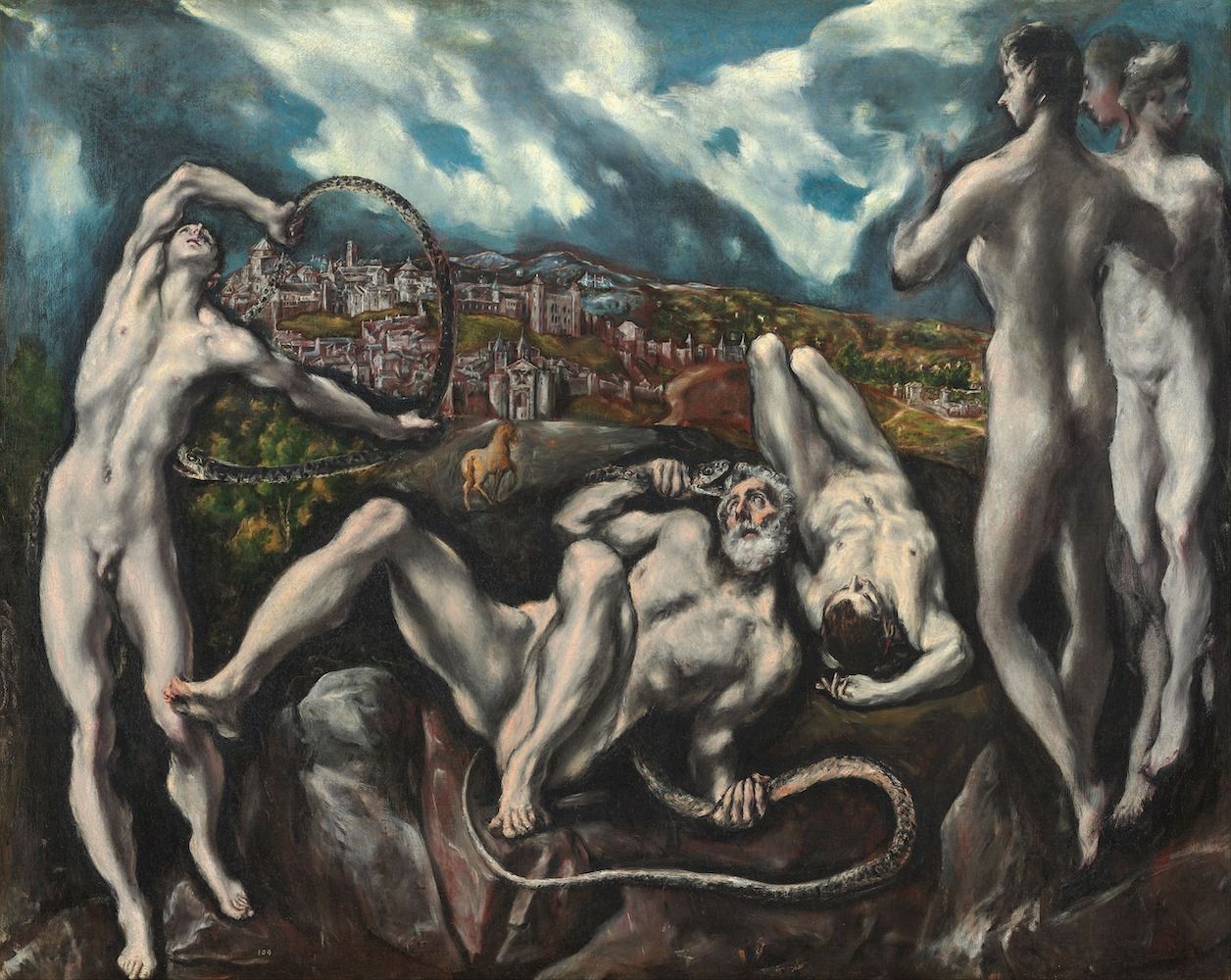

7. 《ラオコーン》(1610-14) ナショナル・ギャラリー(ワシントンD.C.)蔵

1506年にネロ帝の宮殿跡近くで発掘された古代ローマ時代のラオコーン像は、一大センセーションを巻き起こした。この彫刻はギリシャ神話の一場面を題材としたもので、ラオコーンとその2人の息子たちが神々に罰せられ、身悶えする様子が生々しく表現されている。その迫力は当時の芸術家たちを大いに惹きつけ、エル・グレコも巧みな造形に魅了されていた。

トロイアの神官だったラオコーンは、有名なトロイの木馬は策略として贈られたものだと自国民に警告し、それが空洞であることを証明しようと槍を投げつけた。しかし、この木馬はギリシャ人によって女神アテナに捧げられていたため、ラオコーンの行為は神々の怒りを買い、彼とその息子たちは神々に遣わされた毒蛇に殺されてしまう。この神話の背景をトレド郊外に移したエル・グレコの絵は、スペインの異端審問の暗喩を意図しているのかもしれない。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews