いま、ニューヨーク・チェルシーのギャラリー街で見るべき展覧会5選

5月のニューヨークでアート関係者が最も注目するイベントは、フリーズ・ニューヨークだろう。昨年に続きハドソンヤードのザ・シェッドで開かれ、約60のギャラリーが参加するアートフェア、フリーズを訪れた人の多くは、会場から歩いて10分ほどのチェルシー地区にあるギャラリーにも足を伸ばしたくなるに違いない。

5月から6月にかけてチェルシーで開催される目ぼしい展覧会は、最先端アーティストの新作展から、美術史に名を残す巨匠の作品ながらあまり知られていない貴重な展示まで、実に多岐にわたる。いかんせん展覧会がたくさんあり過ぎて、どこに行けばいいか分からないと感じるかもしれない。そこで、以下にARTnewsおすすめの展覧会を5つピックアップした(各見出しはアーティスト名/ギャラリー名の順に記載)。

Lauren Halsey/David Kordansky(ローレン・ホールジー/デビッド・コルダンスキー・ギャラリー)

ローレン・ホールジー《Untitled(無題)》(2022) Photo: Photo Allen Chen/SLH Studio/Courtesy David Kordansky

5月初旬、数多くのギャラリーがひしめくチェルシー地区に、ロサンゼルスを拠点とするデビッド・コルダンスキーがオープンした。ニューヨーク進出第一弾となる展覧会、ローレン・ホールジー展は必見だ。ロサンゼルスを拠点に活動する新進気鋭のアーティスト、ホールジーにとってもニューヨークでは初の個展。彼女はこの展覧会で、自らが住む街、サウスロサンゼルス(旧サウス・セントラル)の息吹を、マンハッタンにあるコルダンスキーの新しいスペースで再現している。

生命力を感じさせる新作の彫刻や壁に掛けられた作品の中心となるのが、サウスロサンゼルスを象徴するモノや写真を組み合わせた大型作品《My Hope(私の希望)》(2022)だ。そこには、ネオンピンクの看板、髪を切ったばかりの子供の写真、雑然とした装飾や置物、そして2020年にホールジーが設立したコミュニティセンター、サマエブリサング(Summaeverythang)のミニチュアなどが、ギュッと詰め込まれている。

ホールジーは、単にサウスロサンゼルスの風物や人々を称えるだけではなく、それを黒人文化の連続性の中に位置づける。この連続性は、ピラミッドのイメージで示される古代エジプトまでさかのぼり、さらにこれから数世紀先の未来へと続くものだ。こうしたSF的な特徴は、ケン・プライスの陶作品をより奇抜にしたような、ゴツゴツした立体作品群にも見て取れる。ある作品の中を覗き込むと、黒人の男女の写真を切り抜いたものがぎっしりと並び、中心にはこんな警告が書かれていた。「四角四面の堅物や愚か者がこの領域に侵入しようとすれば、木っ端微塵に分解され、原子と放射性のクソになるだろう」

会期:6月11日まで

所在地:520 West 20th Street

Robert Rauschenberg/Gladstone Gallery(ロバート・ラウシェンバーグ/グラッドストーン・ギャラリー)

ロバート・ラウシェンバーグ 《Untitled (Early Egyptian)(無題〈古代エジプト〉)》 (1974) Photo: ©Robert Rauschenberg Foundation/Courtesy Robert Rauschenberg Foundation and Gladstone Gallery/Photo Ron Amstutz

2008年に亡くなって以来、ロバート・ラウシェンバーグの展覧会は何度も開かれてきたので、新しい展覧会の話をすると「またか」という声が聞こえてきそうだ。でも、心配ご無用。今回のグラッドストーン・ギャラリーでの展示には、おなじみの「コンバイン」作品は1つもない。その代わり、ラウシェンバーグの最も挑戦的な作品群である1970年代の「Venetian(ヴェネチア)」と「Early Egyptian(古代エジプト)」シリーズを見せるという、粋な内容になっている。生活と芸術の融合というラウシェンバーグの試みは、この2つのシリーズでも継続されている。使用感のある(または、使用済みの感がある)物品を用いたアッサンブラージュ(*1)の作品は、色彩を欠いている点が特徴的だ。60年代のイタリアの芸術運動アルテ・ポーヴェラ(*2)や70年代のミニマリズムの要素も感じられるが、どちらの系譜にも収まりきらない。

*2 「貧しい芸術」を意味する。新聞紙、木材、石、鉄などが多用された。

ただ、ありがたいことに、ラウシェンバーグ特有の奇妙さは残っている。74年に制作された「Early Egyptian」シリーズの1つは、砂とアクリルでできた2つのブロックにそれぞれ車輪がはめ込まれ、一方のブロックからはゴムホースが垂れ下がって床の上でとぐろを巻いている。観察眼のある人なら、自転車の車輪を使ったデュシャンの有名なレディメイド作品(*3)へのオマージュだと解釈するかもしれない。だが、ほとんどの人はその奇妙さを面白がるだけだろう。もう1点、同じ年に制作された作品では、砂とアクリルでできた箱状のものが3つ重ねられている。上に乗った箱は少し傾いて不安定な印象だ。壁に面した側は鮮やかなオレンジ色に塗られており、ダン・フレイヴィンの蛍光灯を使った作品のように壁に反射している。これはミニマリズムに対する奇妙な風刺なのか、それともその欠点に対する狡猾な賛美なのか。あるいは、その両方か、どちらでもないのか。それは実際に作品を見て判断してほしい。

アッパーイーストサイドのムニューシン・ギャラリー(Mnuchin Gallery)でも、70年代から90年代後半までのラウシェンバーグ作品を集めた展覧会が開催されており、さらに多くの作品を見ることができる。また、オーストリアのザルツブルクにあるタデウス・ロパック(Galerie Thaddaeus Ropac)では、日本の陶器に着想を得た80年代の作品を展示している。

会期:6月18日まで

所在地:515 West 24th Street、530 West 21st Street

Carmen Herrera/Lisson Gallery(カルメン・エレーラ/リッソン・ギャラリー)

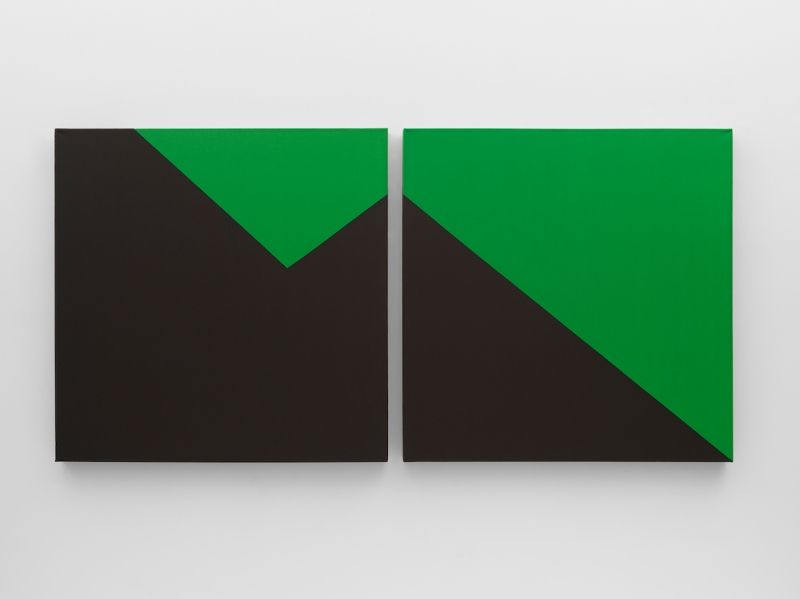

カルメン・エレーラ《Diptych(二連作)》(1978) Photo: ©Carmen Herrera/Courtesy Lisson Gallery

カルメン・エレーラは、2022年2月に106歳で死去。ニューヨークのアート界は「巨人」を失った。過去10年にわたりエレーラのすばらしい展覧会をいくつも開催してきたリッソン・ギャラリーは、現在チェルシーにあるギャラリーの一部を使って、彼女の追悼展を行っている。展示されているのは、この作家の仕事の中でもさほど知られていない1970年代の絵画。50年代からエレーラが取り組んできた、独特な形のカンバス、シンプルな幾何学的形態、鮮やかな色彩を使った実験を引き継いだものだ。

エルズワース・ケリーのミニマルな絵画や、バーネット・ニューマンの大胆な色使いなど、エレーラの作品はスタイルが似た作家と陳腐な比較をされることが多いが、今回の展示では彼女が独自の視覚言語を持っていたことがはっきり分かる。エレーラの世界には、カンバスが長方形や正方形でなければならないというルールはない。一部が三角形に切り取られた作品があるかと思えば、壁から突き出ているものもある。伝統的な長方形の作品でも、シャープな視覚効果によって不可思議な雰囲気が醸し出される。蛍光オレンジや鮮やかなイエローがジグザグに配置され、絶妙に歪んでいるような感覚を生むのだ。近寄ってよく見ると、滑らかな筆致で均一に絵具が塗られている。とても手で描かれたとは思えないほどだ。それでも冷たい感じがしないのは、暖かい色合いのおかげだろう。

会期:6月11日まで

所在地:504 West 24th Street

Ebony G. Patterson/Hales Gallery(エボニー・G・パターソン/ヘイルズ・ギャラリー)

エボニー・G・パターソン《...in the lament...there is a nest...a bursting a...nourishing,(...嘆きの中に...巣がある...はじけるように...滋養をたたえながら)》(2021-22) Photo: Photo JSP Art Photography/Courtesy the artist, Hales, London and New York, and Monique Meloche Gallery, Chicago

エボニー・G・パターソンのコラージュ作品には、華やかで過剰さを感じさせる見た目とは裏腹に、美しい表面の下ににじみ出てくる闇がある。この闇は、じっくりと時間をかけて作品を見ないと気づきにくいかもしれない。彼女の作品はまさに、そうやって見るのが最適な方法なのだ。ヘイルズ・ギャラリーでは、シカゴとキングストンを拠点に活動するパターソンの展覧会を開催中。キャラリー内は照明を落とした幻想的な雰囲気で、動植物の図像を切り取ったり破ったりして作り上げた、新作コラージュ作品と向き合うのにふさわしい環境が整えられている。

ある作品では、蝶や葉などがぎっしりと並ぶ中、まるで傷口から吹き出す血のようにビーズの鎖がいくつも床に垂れている。生態系の破壊を直接的に描いてはいないものの、こうしたイメージは、パターソンが生まれたジャマイカのような緑豊かな土地を次々と破壊してきた、植民地主義者たちによる暴力の歴史を思い起こさせる。パターソンの最新作は、時に少しやり過ぎと感じられるほどの圧倒的な密度で、視覚的な快楽が批評性を上回ってしまうものもある。だが、そのほとんどは、詩的でエッジがありパワフルだ。

会期:6月18日まで

所在地:547 West 20th Street

Nicole Eisenman/Hauser & Wirth(ニコール・アイゼンマン/ハウザー&ワース)

ニコール・アイゼンマン《Nash(ナッシュ)》(2022) Photo: ©Nicole Eisenman/Photo Thomas Barratt/Courtesy the artist and Hauser & Wirth, New York

具象絵画の展覧会が目白押しの中、多くのアーティストに影響を与えたニコール・アイゼンマンが、いまだに多くの模倣者たちのはるか先を走っているのを再確認できるのは嬉しい。絵画の巧みさは相変わらずだが、この展覧会で際立っているのは彫刻作品だ。作家が飼っている2歳の猫、イーディをモチーフにした《Crazy Cat(クレイジー・キャット)》(2022)は、猫の頭部にチェーンが取り付けられた、奇妙な魅力を持つ作品だ。建物の解体現場で使う鉄球のようでもあり、少しばかり威嚇的な目つきで鑑賞者を見つめ返してくる。《Maker's Muck(創作者のガラクタ)》(2022)という彫刻的なインスタレーションは、猫背のアーティストが、自らが作ったさまざまな物にごちゃごちゃと取り囲まれている様子を表している。回転するろくろの上の粘土は、いつまでも濡れたように見え、永遠に制作中であるかのようだ。

話を絵画に戻そう。過去の作品と同様、アイゼンマンは自分の身近にいる人をモデルにしている。だらしない格好で星がきらめく宇宙の前に立つ画家、ナッシュ・グリンを描いた《Nash(ナッシュ)》(2022)のように、別世界を舞台にしているような作品もあれば、現実の出来事を正面から描写した作品もある。2020年の「市庁舎を占拠せよ」という抗議デモ(警察官によるジョージ・フロイド殺害への抗議)に集まった人々を描いた《The Abolitionists in the Park(公園の奴隷廃止論者たち)》(2020-21)はその1つだ。高さ3メートル以上あるこの素晴らしい作品が、歴史画特有のスケールで描かれているのは偶然ではない。とはいえ、この抗議活動を誘発した事件そのものは表現されていない。事件が引き起こした激震の中にあっても、アイゼンマンが焦点を当てているのは人間なのだ。

会期:7月29日まで

所在地:542 West 22nd Street

(翻訳:野澤朋代)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年5月17日に掲載されました。元記事はこちら。