美術館の「アイデンティティ・クライシス」を救え! 最新ブロックチェーンで会員組織の若返りを図る

一般に、美術館や博物館は日進月歩のテクノロジーへの対応に及び腰なところがある。しかし、資金基盤でもある会員組織の若返りを図るためにも、新しいデジタル技術の活用は不可欠だ。その取り組みを支えるプロジェクトについてレポートする。

美術館は大きく変わらなければいけない

先月末、米アーカンソー州ベントンビルのクリスタル・ブリッジズ・アメリカン・アート美術館、チューリッヒのスイス国立博物館、プエルトリコ美術館など大手美術館10館が、WACラボ(Web3 for the Arts and Culture Lab)とのブロックチェーンプロジェクトを発表した。

5月30日のイベントでは、ライブストリーミングによるデモンストレーションが行われ、革新的な資金調達モデルから「ミント(NFTの発行)」体験まで、美術館と来館客の新しい関係構築を目指す様々なプロジェクトが披露された。その目的は、美術館が「テクノロジーに慣れ親しんだ若い世代の来館客を惹きつけ、資金を確保し、急速にデジタル化が進む世界に適応した存在であり続ける」ための支援と説明されている。

WACラボは、フランスを拠点とするNGO、We Are Museumsによって2021年に設立された。同団体は美術館などの文化施設にWeb3のノウハウを授け、「新しいテクノロジーを積極的に取り入れるパイオニア」へと変貌させることを目標にしている。背景には、ブロックチェーンプラットフォームのテゾス(Tezos)の非営利部門であるテゾス財団の支援がある。テゾスのプラットフォームは、アート分野と親和性があること、環境への負荷が比較的少ないことからアート界に広く浸透している。

We Are MuseumsとWACラボの創設者であるディアーヌ・ドルベイは、US版ARTnewsの取材にこう答えた。

「新しいモデルや課題に適応するため、美術館が大きく変わらなければならないのは明らかです。そこでの主な課題は新しいテクノロジーに適応する迅速さですが、それさえ克服できれば、美術館は現在だけではなく未来の世代にとっても重要な存在になれるでしょう」

美術館のプロジェクトをテックアクセラレーターが支援

WACラボのプログラムは、美術館の担当者を対象にWeb3のリテラシーを教授する6週間のフェローシップや、アート界におけるブロックチェーン技術の活用について話し合う定期的なオンラインディスカッション「WACウィークリー」を提供。また、現在第3期を迎えている1カ月間のアクセラレータープログラムでは、各美術館が打ち出すブロックチェーンプロジェクトの構築支援を行っている。プロジェクトの資金調達モデルはさまざまで、美術館による出資や自己調達の資金によって運営されている。

シーズンごとに特定のテーマを設定するのもWACラボの特徴で、過去には資金調達、NFT、作品取得などを取り上げている。ドルベイによると、今年4月22日から5月19日まで開催された最新のシーズンは、「美術館のカルチャーとブロックチェーンのカルチャーを融合させ、ブロックチェーンの創造的な応用を推進するとともに、(中略)分散型ガバナンスと新しいタイプのロイヤリティプログラムへの道を拓く」ことがテーマだったという。

今シーズンのフェローシップには20の美術館が選ばれ、10の主要美術館がアクセラレータープログラムに参加した。後者に参加する美術館はテック企業7社のうち1社とペアを組み、プロジェクトの立案から実施までを支援してもらう。

たとえば、クリスタル・ブリッジズ・アメリカン・アート美術館は、有名ブランドや企業のWeb3活用を支援するデジタルエージェンシー、ブロークン・エッグ(Broken Egg)と組み、実験的な没入型体験展示を開発。この没入型体験では、同美術館が所蔵するさまざまな現代アーティストの木の作品について、制作プロセスを紹介することを目的としている。

クリスタル・ブリッジズのインタラクティブ・メディア・プロデューサー、キム・リーは、WACラボを通じて開発されたプロジェクトで美術館の展示能力を50%向上させることが期待できるとし、声明でこう評価している。

「このインタラクティブプロジェクトは、当館の長期的なデジタル戦略にとって極めて重要かつ楽しみなものです」

トークンを活用したさまざまな活性化プロジェクト

一方、文化施設とのコラボでデジタルアート関連のグッズを制作する新興企業のニミ(Nimi)は、3つの美術館とともにWeb3を活用して若い世代の利用者を開拓するプロジェクトに取り組んだ。ニミの創設者兼CEOであるアイン・グエンは、その戦略をこう語った。

「トークンベースの戦略でリピーターを増やし、ゲーミフィケーションやロイヤリティ、リワードモデルを導入することで、若い世代がアートの未来について当事者意識と主体性を持てるようにしたい」

その一例が、ポルトガルのゲーテ・インスティトゥート・リスボンと協力して開発したシステムだ。これは、来館することでメンバーシップトークンを獲得し、トークンを集めると様々な特典が得られるというもの。また、カナダのバンクーバーにあり、図書館とアーティストハウジングを併設する芸術文化スペース「221A」とは、トークンベースの図書館カードの開発を行った。

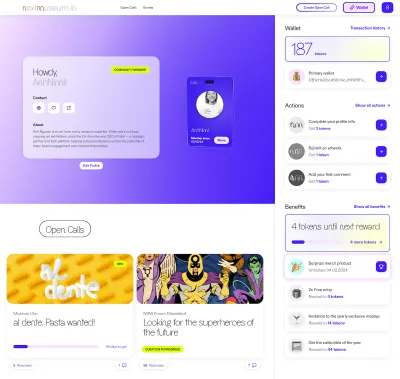

さらには、ドイツのウルム博物館と共同で、展覧会プロジェクトを共同でキュレーションするためのオンライン・デジタル・プラットフォーム「nextmuseum.io」の改善にも取り組んだ。具体的には、ドイツ連邦文化財団の資金援助を受けて2020年に立ち上げられたこのプラットフォームの利用率を向上させるモデルの開発と、利用者に「行動を起こし、貢献し、主体的に関わる」ことを促すシステムの構築を支援している。

ウルム博物館の最終目的は、nextmuseum.ioをDAO(分散型自律組織)に変え、参加者がプラットフォームのプロジェクトの意思決定や方向性について発言できるようにすることだ。一般的にDAOは、ガバナンストークンを発行することで資金を調達し、そのトークンを所有する人には投票権が与えられる。nextmuseum.ioのシステムでは、プラットフォームの利用者がトークンを獲得することになる。

ウルム博物館のデジタルキュレーター、マリーナ・ネシングはこう説明する。

「たとえば、公募情報を発表したり、コメントで議論に参加したり、イベントに参加したり、ソーシャルメディアでnextmuseum.ioについて投稿することでトークンを獲得でき、獲得したトークンが一定数に達すると限定オプションや特典にアクセスできるようになります。私たちの博物館は、テクノロジーによって未来へと進むことができるのです」

若い世代のエンゲージメントが急務

グエンによれば、博物館・美術館の会員組織メンバーの平均年齢は60代や70代で、ミレニアル世代やZ世代には関心を持ってもらえていない状況があることから、こうした戦略を導入することが急務になっているという。

「来館者数は安定しているものの、若い世代では関心が低いのが現状です。短期的であれ、中・長期的であれ、会員組織に入って支援しようとする若者は多くありません」

ICOM(国際博物館会議)がコロナ禍による文化施設への影響を分析した報告書を見ると、コロナ禍が「美術館のデジタルに対する認識を一変させた」とし、次のように分析されている。

「コロナ禍で生じた経済危機が、文化施設が投資できる経済的・人的資源という点で大きな障害となったのは明らかだ。それと同時に、デジタル化を進めることの根本的な重要性をますます多くの文化施設が認識するようになった」

WACのドリュベイも、美術館や博物館は現在、ポストコロナの世界で「アイデンティティクライシス」の状態にあると見ている。これまで文化施設は、ソーシャルメディアやWeb2.0といった新しいデジタル環境への適応にあまり積極的ではなかった。しかし、コロナ危機によって「大胆不敵」であることを迫られ、Web3への「大きな一歩を踏み出した」という。

ドリュベイは、WACラボのデモが行われた1日をこう言って締め括った。

「今シーズンに開発されたプロジェクトでは、文化施設がWeb3に関して創造性や大胆な姿勢を発揮し、既成概念にとらわれない考え方をしていることが示されました」(翻訳:清水玲奈)

from ARTnews