アートとデジタルテクノロジーで東京は変わるのか?CCBTが見据えるこれからの都市とクリエイティブ・エコシステム

2022年にオープンした、アートとデジタルテクノロジーを通じて人々の創造性を社会に発揮するための活動拠点「シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]」。東京をよりよい都市へと変えていくうえで、アートに何が可能なのか? 開設時から運営に携わってきたメンバーらへのインタビューからは、これからの東京に必要なクリエイティブ・エコシステムの姿が浮かび上がった。

創造性を育む「デジタル公民館」

アートと都市文化は、不可分の関係にある。

世界の歴史を振り返れば、アーティストやクリエイターが活発に活動できる都市からは常に新たな表現や創造性が生まれてきた。アート・ディストリクトの制定やギャラリーの集積、文化施設の建設はもちろんのこと、多様な表現が生まれる土壌は、そこで暮らし働く人々の生活にも刺激をもたらす。新たな表現の場をつくることは、よりよい都市をつくることと密接に結びついているのだ。

「世界的に見ても東京はトップクラスの人口密度を誇り、治安もよく、クリエイティブな人々が集まっている都市です。しかし近年は都市開発によって東京が均質化しているとも感じていました。どうすれば東京をより魅力的な街にできるのか考えるなかで、テクノロジーを活用することで、アートやクリエイティブの力を美術館やギャラリーといった限定的な空間から解放し、東京全体へと広げていけるのではないかと考えたんです」

そう語るのは、シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT](以下、CCBT)のクリエイティブ・ディレクターを務める小川秀明だ。アーツカウンシル東京などを擁する公益財団法人東京都歴史文化財団と東京都の共催事業として2022年にオープンしたCCBTは、「Co-Creative Transformation of Tokyo—クリエイティブ×テクノロジーで東京をより良い都市(まち)に変える」というビジョンを掲げ、アートとデジタルテクノロジーを活用して市民の創造性を引き出す活動拠点として誕生した。スーパーバイザーを東京都副知事の宮坂学が務め、コラボレーターとして数多くのアーティストや専門家が名を連ねるなど、行政が関わりながらもアーティストやクリエイターが、実験的なことも含めてコラボレーションできる新たな拠点として注目されている。

アートとテクノロジーの世界的文化機関として知られる、オーストリア・リンツのアルスエレクトロニカにて、アーティスト、キュレーター、リサーチャーとして活躍し、現在は、同機関の研究開発部門であるアルスエレクトロニカ・フューチャーラボの芸術監督も務める小川は、クリエイティブ・ディレクターとしてCCBTのビジョン策定やプログラムの方針策定を進めていくなかで、海外での経験を通じて改めて東京の潜在力を再認識したことを明かす。

「アートに限らず、デザインや音楽など、どのジャンルを見ても日本のクリエイティブはクオリティが高く、発想もユニークです。ただ、日本ではクリエイティブが主にエンターテインメントや広告の領域に限定される傾向があります。ヨーロッパではアートや創造性がもっと街に根付き、幅広い人々の日常に影響を与えている。日本でも、より多様な領域にアートやクリエイティブの力を浸透させたいと思っています」

CCBTが目指したのは、巨大な文化施設ではなく、小回りの利く「ミクロなクリエイティブユニット」だった。その目的は、さまざまな機能を盛り込んだひとつの施設をつくることではなく、施設という“箱”に縛られず、街や社会にも展開できるようなプログラムやツールキットを開発することにある。美術館やギャラリーのように完成した作品を展示するだけでなく、新たなプロジェクトを生み出す創造の場として設計されていることが、CCBTの大きな特徴だ。

「CCBTを『デジタル公民館』と説明することもあります。どの街にもあって、市民はもちろん、さまざまな人が集まれる場所であり、学校では学べないことを体験できる場所でもある。テクノロジーの力を活用しながら、多くの人々が集える新しい形の公民館をつくることが、東京の文化を変えることにつながるのではないかと考えています」

開かれたプロセスが生む横断的ムーブメント

CCBTは、市民一人ひとりの創造性を引き出すべく、「発見」「共創」「開発」「連携」という4つのミッションを掲げ、さまざまなプログラムを展開している。その特徴は、アーティストやクリエイターが作品を一方的に届けるのではなく、双方向的なコミュニケーションを促し、領域を横断するムーブメントを創出しようとする点にある。

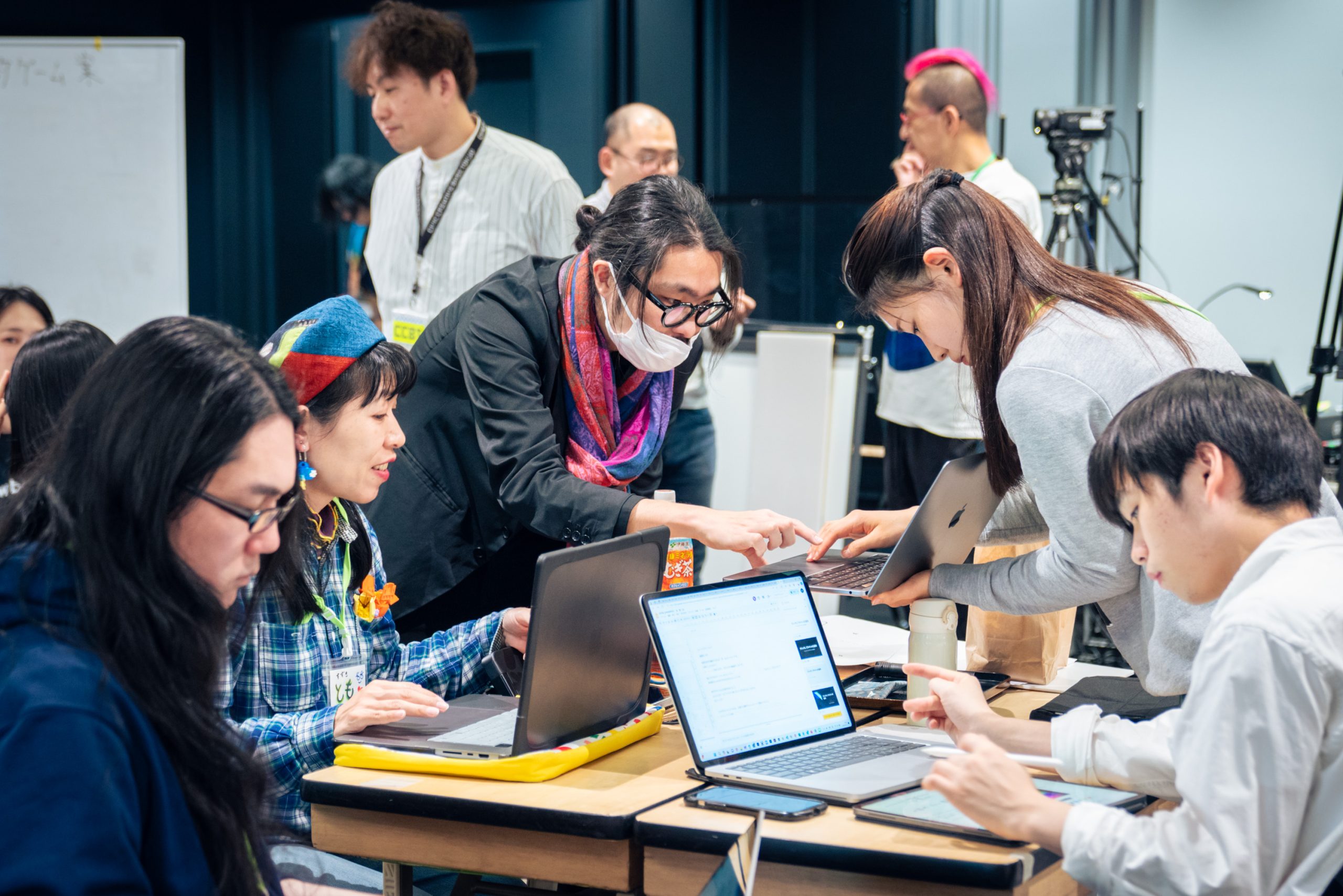

CCBTが展開するプログラムは、実にさまざまだ。パートナーとして活動を行うアーティスト・フェローを公募し創作のプロセスを公開する「アート・インキュベーション」、多様な人々が協働して新たな開発や構想に取り組む「キャンプ」、ラボ機能を有するCCBTの特徴を活かし、メディアアートをはじめとする作品と、その創作プロセスや技術的背景を紹介する「ショーケース」、専門家を招いた学びの場を生む「ワークショップ」、世界中から有識者が集まり議論を繰り広げる「ミートアップ」──CCBTが設定する5つのコアプログラムはどれも、アーティストのみならず、老若男女を問わず全ての市民が新たなテクノロジーやクリエイティブに触れられる場を生むものでもある。

さらに、CCBTは「CCBTx」と名付けられた社会連携事業も展開。アルスエレクトロニカやSOCIAL INNOVATION WEEKなど国内外のパートナーと協働し、CCBT単独での活動範囲の枠を超えたムーブメントを生み出している。CCBTでテクニカル・ディレクションを担当する伊藤隆之は、こうしたプログラムが従来の文化施設とは一線を画す活動を実現していると感じているという。

「コアプログラムのなかでも、アート・インキュベーション・プログラムには大きな可能性を感じています。渋谷の街をXRの大規模展覧会場にしたプロジェクトや、葛西臨海公園での市外劇など、これまで15のプロジェクトを実施してきました。アーティストと時間をかけて議論し協働できることが面白いですし、プログラム終了後もコミュニティが継続する点は、CCBTならではの強みだと言えるでしょう」

CCBTにとって、作品発表やイベント実施だけがゴールではない。制作プロセスやそこから生まれるコミュニケーションこそが重要な資産なのだ。多様なバックグラウンドをもつ人々が集まり、新たなアイデアを実現する場を創出できることが醍醐味だと伊藤は説明する。

「キャンプのプログラムでは、ブロックチェーンやインクルーシブデザインなど各回のテーマに応じて、アーティストだけでなく研究者やエンジニアなど多様な専門性をもった方々が集まります。参加者同士の議論は非常に熱量が高く、数日間のプログラムとは思えないほど完成度の高いプロトタイプが生まれることもある。そこで生まれたアイデアを基にほかのコンペティションに参加したり、論文化を進めたりする参加者もいて、自然に次の展開へとつながっていくのが興味深いですね」

シビック・クリエイティブのためのツールキット

「オープンから約2年半が経ち、多種多様なプログラムを試行錯誤しながらCCBTの可能性を探ってきました。初年度はテクノロジー寄りのプログラムが中心でしたが、今年は『ヒューマニティ』をテーマにするなど、私たちもチューニングを重ねています。今後は活動の持続性も問われますし、より具体的な社会変化を生み出すことが重要になると感じています」

小川がそう語るように、活動を継続・発展させるには、抽象的な理念だけでなく、具体的な成果やインパクトも求められる。多様な取り組みを重ねるなかで、いくつかの変化の兆しが見えてきたと小川は続ける。

「たとえば、これまでの15組のアーティスト・フェローのなかで、アーティストの和田永さんが率いるELECTRONICOS FANTASTICOS!は使われなくなった家電を集めて新たなお祭りを創出したり、SIDE COREは日頃アクセスできない東京の地下空間に着目したりするなど、東京を舞台に新たなコモンズ(共有資源)のあり方を問う姿勢は、CCBTならではの取り組みです。また、福原志保さんのHUMAN AWESOME ERRORは癌の認識に新たな視点を提供するなど、ヒューマニティ(人間性)を問い直すプログラムは教育的価値もあると考えています。同時に、デジタルファッションの再定義に挑戦するSynfluxのプロジェクトなどイノベーションの社会実装も進み出しています」

人々が共有して活用できる資産を再発見し、アーティストが培ってきた専門知を教育へと応用し、新たなアイデアを社会へ実装すること。これらの活動は、CCBTのプログラムが一種の「ツールキット」となって社会へ広がっていくことを意味している。近年、行政分野でもテクノロジーを活用して市民参画を促す「シビックテック」が注目されているが、CCBTが提供するツールキットは「シビック・クリエイティブ」(市民の創造力)を育むものと言えるだろう。

特筆すべきは、岩井俊雄や藤幡正樹など、日本を代表するメディアアーティストたちによるプログラムも多く展開されていることだ。ワークショップやミートアップを通じて、メディアアートの黎明期から活躍してきた第一線のアーティストたちの知見が創造の源泉として共有され、次世代のクリエイターや子どもたちの糧となる。日本が長年培ってきたクリエイティビティは、CCBTを通じて地下水脈のように東京全体へと広がり、豊かな創造の土壌を生み出していくのだろう。

次世代の東京を突き動かす創造力のエンジン

予め決められた完成形へと収束させるのではなく、むしろ無数の可能性に向かって活動そのものを広げていくこと。小川が「CCBTは新しい創造力のエンジンのようなものだと思っています」と語るように、不断に新たな動きを生み出し続けることがCCBTの本質にあるのかもしれない。

「CCBTを起点としてさまざまな専門性や視点をもった人たちの出会いと対話が生じ、新たなアイデアが実現されていく——そんなことが起きていく場所にしていきたいですね。CCBTに行けば面白いアイデアを思いつきやすく、みんなで知識を持ち寄って相談し合える。実際にその場ですぐにつくって実験できる環境が生まれれば、東京がよりよい街になることに貢献できるのではないかと思っています」

伊藤もそう語り、この場から生まれた活動がさらに広がっていくことに期待を寄せる。その先には、どんな変化が待っているのだろうか。小川は、CCBTの活動を通じて東京の風景そのものを変えていきたいのだと主張する。

「たとえば、将来的には渋谷のスクランブル交差点を『広場』へと変えるようなムーブメントを起こせたらいいなと思うんです。あの交差点は東京を象徴する空間ですが、法規制を見直すことで、自動車が通るだけでなく広場として活用できるようになるかもしれない。クリエイティブはアートやデザインの領域だけに閉じたものではなく、ルールメイキングを変えうるものでもある。市民一人ひとりがクリエイティブによって何かを変えられる自信をもてれば、その変化は東京全体へと広がっていくでしょう。そうした変化を牽引する存在にCCBTがなっていけたらと思います」

アートとデジタルテクノロジーを活用して、市民の創造性を引き出すこと──そのために必要なのは、アーティストやクリエイターだけに限らず、一人ひとりが自身のうちに眠る可能性と向き合うことを可能にするクリエイティブ・エコシステムだ。CCBTとは、そんなエコシステムを駆動するエンジンとしてあらゆる人々の創造性を突き動かしていくにちがいない。

なお、2025年3月22日(土)には、2024年度のアーティスト・フェローと企画の具体化に伴走したメンターが集合し、2024年度の「アート・インキュベーション・プログラム」の活動を振り返る報告会が開催される。各フェローがプレゼンテーションを行うだけでなく、各プロジェクトの社会的意義が議論される番組形式のイベントとして、活動の全貌を知れる絶好の機会となりそうだ。

2024年度 CCBTアーティスト・フェロー 活動報告会「CCBTスタジアム!」

日時:3月22日(土)14:00〜18:00

会場:シビック・クリエイティブ・ベース東京[CCBT]

観覧料:無料 ※YouTubeのCCBTチャンネルより配信も予定

登壇者:

・2024年度 CCBTアーティスト・フェロー

市原えつこ、柴田祐輔+Token Art Center、HUMAN AWESOME ERROR、布施琳太郎、MVMNT

・2024年度 メンター

宇川直宏(現“在”美術家、DOMMUNE 主宰)、清水知子(文化理論、東京藝術大学教授)、田中みゆき(キュレーター、プロデューサー)、水野祐(法律家/シティライツ法律事務所)

進行:中谷日出(アートディレクター/東京国際工科専門職大学デジタルエンターテインメント学科教授)

Edit/Text: Shunta Ishigami