今週末に見たいアートイベントTOP5: ルドンの画業を約110点で回顧、日比谷公園に久保寛子らの巨大作品が出現

関東地方の美術館・ギャラリーを中心に、現在開催されている展覧会の中でも特におすすめの展示をピックアップ! アートな週末を楽しもう!

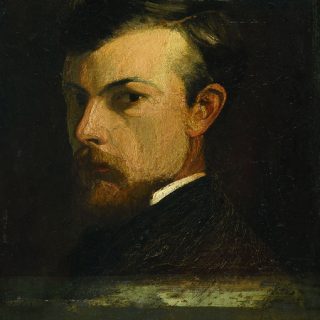

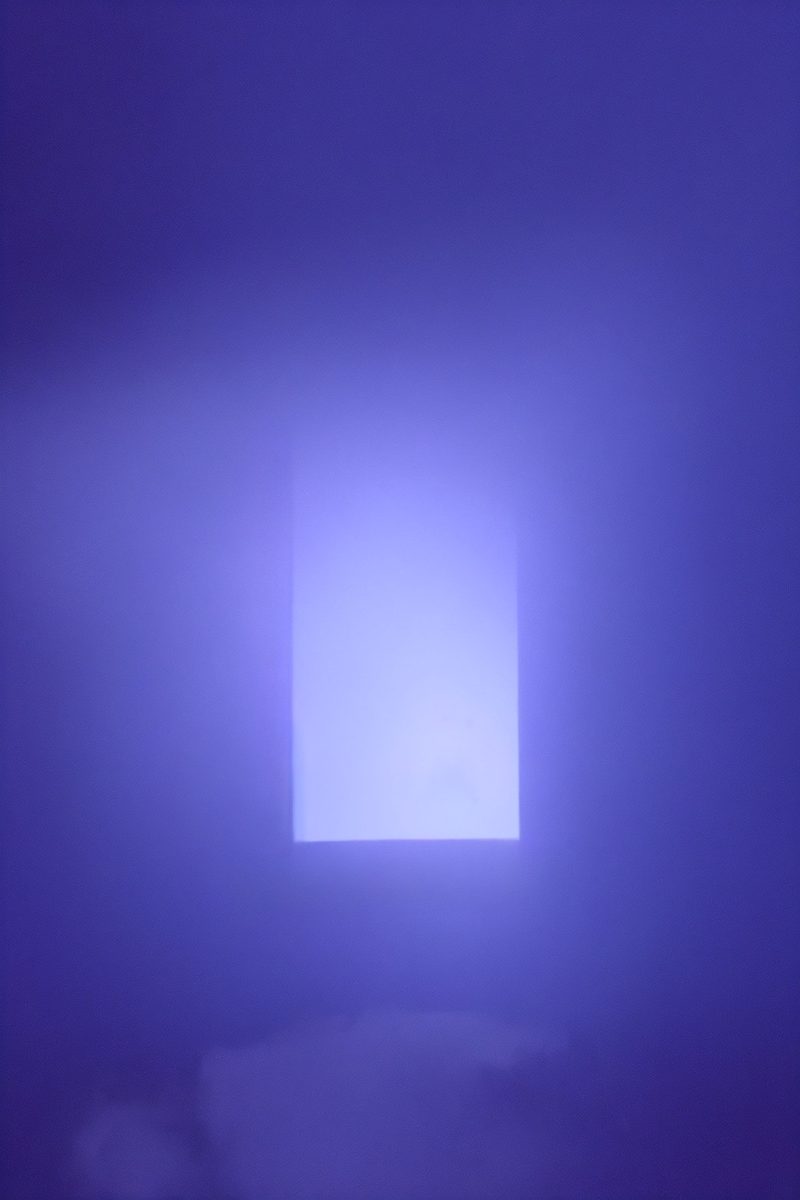

1. 照明、が与えられたとて(SIGNAL)

照明が問い直す、イメージのリアリティ

現代美術作家HOUXOQUE(ホウコォキュウ)は、10代でグラフィティと出会い、ストリートで壁画中心の制作活動を始める。以後現在まで蛍光塗料を用いたペインティング作品とブラック・ライトを使用したインスタレーションで知られている。ディスプレイ上に直接ペインティングを施したりモニターにまばゆい光を明滅させたりする作品の数々は、私たちの生活に溢れるイメージのリアリティを問うてきた。

本展はモニターを扱う代表作や近作を通して、加速的にフローする現代社会のコミュニケーションの虚構や、その実像とアウラの不確実さを提示する。これらの作品の鑑賞体験を通して、私たち1人ひとりの生活に登場するイメージは果たして本物なのか問い直す機会となるだろう。

照明、が与えられたとて

会期:4月4日(金)〜5月10日(土)

場所:SIGNAL(東京都港区虎ノ門1丁目2-11 The ParkRex TORANOMON 1F)

時間:11:00〜23:00(土曜は18:00まで)

休館日:日月

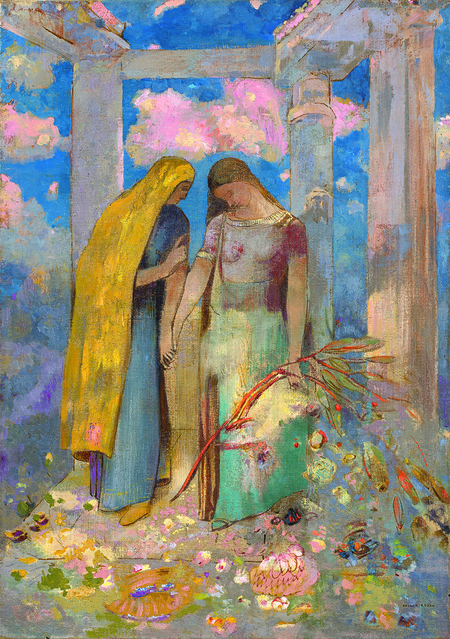

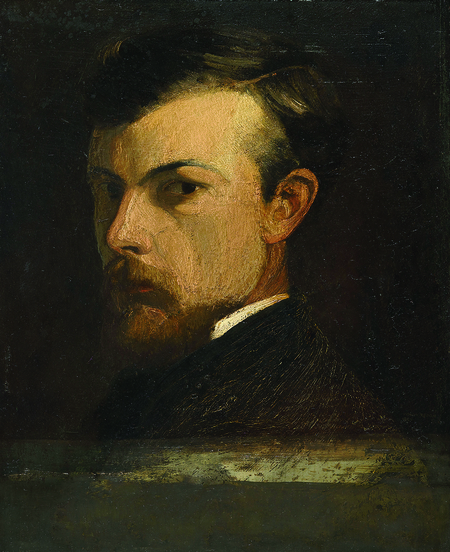

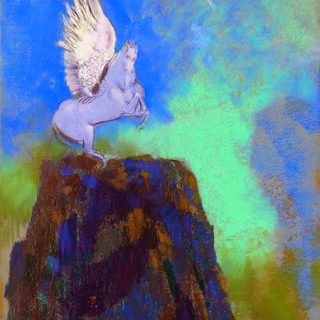

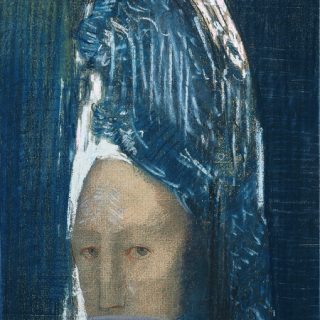

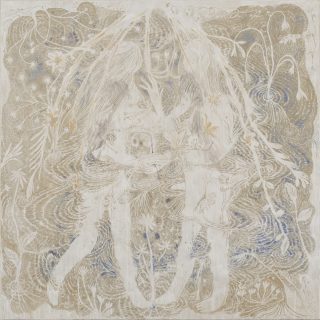

2. PARALLEL MODE:オディロン・ルドン―光の夢、影の輝き(パナソニック汐留美術館)

ルドンの創作と人生を余すところなく紹介

19世紀後半から20世紀初頭にかけて活躍したフランスの画家、オディロン・ルドン(1840-1916)。ルドンは光と影が生み出す輝きを宿した夢幻の世界を表現し、象徴主義を代表する画家として活躍した。同展は世界屈指のルドン・コレクションを誇る岐阜県美術館の所蔵品約80点と、国内に所蔵されている優品、そしてパリ・オルセー美術館所蔵の油彩と木炭画によって、ルドンの人生と芸術を初期から晩年まで余すところなく紹介する。

見どころは、キャリア後半にあたる1890年代以降の色彩の時代のパステル画と油彩画群。この時代、ルドンはより理解しやすい主題をパステルや油彩で色彩豊かに描き、独自の作風を見出した。また、ルドンの晩年の主要な画題の一つである「ステンドグラス」を描いた《窓》(1906年頃)が、東京で初公開されるほか、ルドン流の進化論といわれる石版画集『起源』が9点揃って展示される。

PARALLEL MODE:オディロン・ルドン―光の夢、影の輝き

会期:4月12日(土)〜6月22日(日)

場所:パナソニック汐留美術館(東京都港区東新橋1-5-1 パナソニック東京汐留ビル4階)

時間:10:00〜18:00(5月2日、6月6日、20日、21日は20:00まで、入館は30分前まで)

休館日:水曜(6月18日を除く)

3. エルヴィン・ヴルム 人のかたち(十和田市現代美術館)

ヴルムが炙り出す「人間のかたち」

写真や衣服、絵画といった多様なメディウムを用いて、彫刻表現の特性を探究する、オーストリアの彫刻家・エルヴィン・ヴルム。ヴルムの《ファット・カー》《ファット・ハウス》を日本で唯一常設展示する同館で国内初の展覧会を開催する。本展では、彫刻の最も原初的なモチーフである人の身体を起点に、時間、量塊と表面、具象と抽象を巡るヴルムの作品を紹介する。衣服や家具といった身の回りの物質や、言葉の記号的な意味、あるいは社会のイデオロギーといった様々な要素に影響を受ける「人のかたち」の輪郭は、脆弱で可変的であり、自由な可能性を含むものだ。ヴルムの作品は、時に滑稽に、時に逆説的に、社会に存在する規範・制度・権力の構造を炙り出す。

見どころは、新作大型インスタレーション《学校》(2024)だ。本作では、歪められた形の学校の教室の内部に明治維新以降に学校で使用されていた教材や、子どもたちが目にしていたと考えられる印刷物が展示される。そのほか、奇妙なポーズの滑稽な聖職者を被写体にした「修道士と修道女」の写真シリーズや、人間の第二の皮膚として衣服を応用した《吊されたセーター》など、多様なメディウムで表現されるヴルムの世界を体験できる。

エルヴィン・ヴルム 人のかたち

会期:4月12日(土)~11月16日(日)

場所:十和田市現代美術館(青森県十和田市西二番町10-9)

時間:9:00~17:00(入場は30分前まで)

休館日:月曜(祝日の場合はその翌日、4月28日、5月6日、8月4日、8月12日を除く)

4. Hibiya Art Park 2025-訪れるたび、アートと出会う1ヶ月-(日比谷公園)

28メートルの超大作も!日比谷公園でアートに触れる

2会期に分けて花と光に「アート」を掛け合わせた大規模なインスタレーションを展開する。第1期は日本の伝統的な表現手法である「見立て」の概念に焦点を当て、久保寛子、小金沢健人 +西畠清順、ジャコモ・ザガネッリ、宮崎啓太ら4組が参加する。小金沢健人とプラントハンター西畠清順による初のコラボレーション作品《Forest for Momentum(流れを生む森)》だ。第一花壇のシュロを中心とした直径約28メートルの空間に、さまざまな種を織り交ぜた植栽によるジャングルを作り、普段とは異なる生態系の姿を浮かび上がらせる。また、園内2箇所にある池では、久保寛子と宮崎啓太による作品が水上に浮かび上がる。

第2期はパフォーミングアーツを中心に、花と昆虫が互いに影響し合いながら進化する「共進化」の関係をヒントに、日比谷公園というひらかれた場でのプログラムを通じて共に在るための関係づくりを探る場を目指す。公募で集まった出演者が朝の日比谷公園を舞台に「人間ではない小さな生き物」を演じることに挑む上田久美子+miu+川村美紀子による参加型パフォーマンスや、蝶だけが知覚できる光の世界へと没入し、観客自身の身体の輪郭が曖昧になっていく小泉明郎の VR作品、参加者と共に火=光を囲み、豊かなコミュニケーションを生む場をつくりだす小山田徹による《火床》など、体験型アートプログラムを連日開催する。

Hibiya Art Park 2025-訪れるたび、アートと出会う1ヶ月-

会期:

第1期「Transformed Composition -組み合わせと見立てで遊ぶ-」4月25日(金)〜5月11日(日)

第2期「"Play"ing Catch -集まり方の練習-」5月17日(土)〜5月25日(日)

場所:日比谷公園(東京都千代田区日比谷公園)

時間:プログラムによる

休館日:無休(一部プログラムは雨天中止)

5. 「Reborn―いのちを織りなすアーティストたち―」展(WHAT MUSEUM)

6作家の作品から考える「自然」と「いのち」

日本文化の根底に流れる「自然との共生」と「いのちの行方」をテーマに、自然に寄り添い、その美しさや神秘に畏敬の念を抱いてきた6人のアーティストによる約67点の作品を紹介する。出展作家は、鈴木初音、玉田多紀、永沢碧衣、帆刈晴日、水田典寿、宮川達也。

自ら育てた植物や天然由来の材料を用いる鈴木初音や、古紙ダンボールを巧みに用いて生き物の造形や性質をユニークに捉えた立体作品を制作する玉田多紀、 東北の狩猟・マタギ文化に学び、命を別の命へと繋ぐ行為を根源的価値として捉える永沢碧衣など、各作家独自のアプローチで「いのち」と向き合う作品が展示される。会期中には作家によるワークショップやギャラリートークも複数回予定されており、作品の制作背景や思いに直接触れる貴重な機会となっている。

「Reborn−いのちを織りなすアーティストたち−」展

会期:4月26日(土)〜7月6日(日)

場所:WHAT MUSEUM(東京都品川区東品川2-6-10 寺田倉庫G号)

時間: 11:00〜18:00(入場は1時間前まで)

休館日:月曜(祝日の場合は翌日、5月6日は除く)