盛況の台北當代・初日をレポート。「参加を見送った人は『FOMO』を味わうだろう」と共同創設者も安堵

第6回台北當代が5月8日、VIPプレビューで幕を開けた(5月11日まで)。昨年から20以上も出展数が減った今年だが、会場には好景気に沸く台湾を象徴するかのような熱気が満ちていた。

2019年1月に産声をあげた台北當代の第6回(2021年はコロナ禍の影響で中止)が、5月8日のVIPプレビューで幕を開けた。

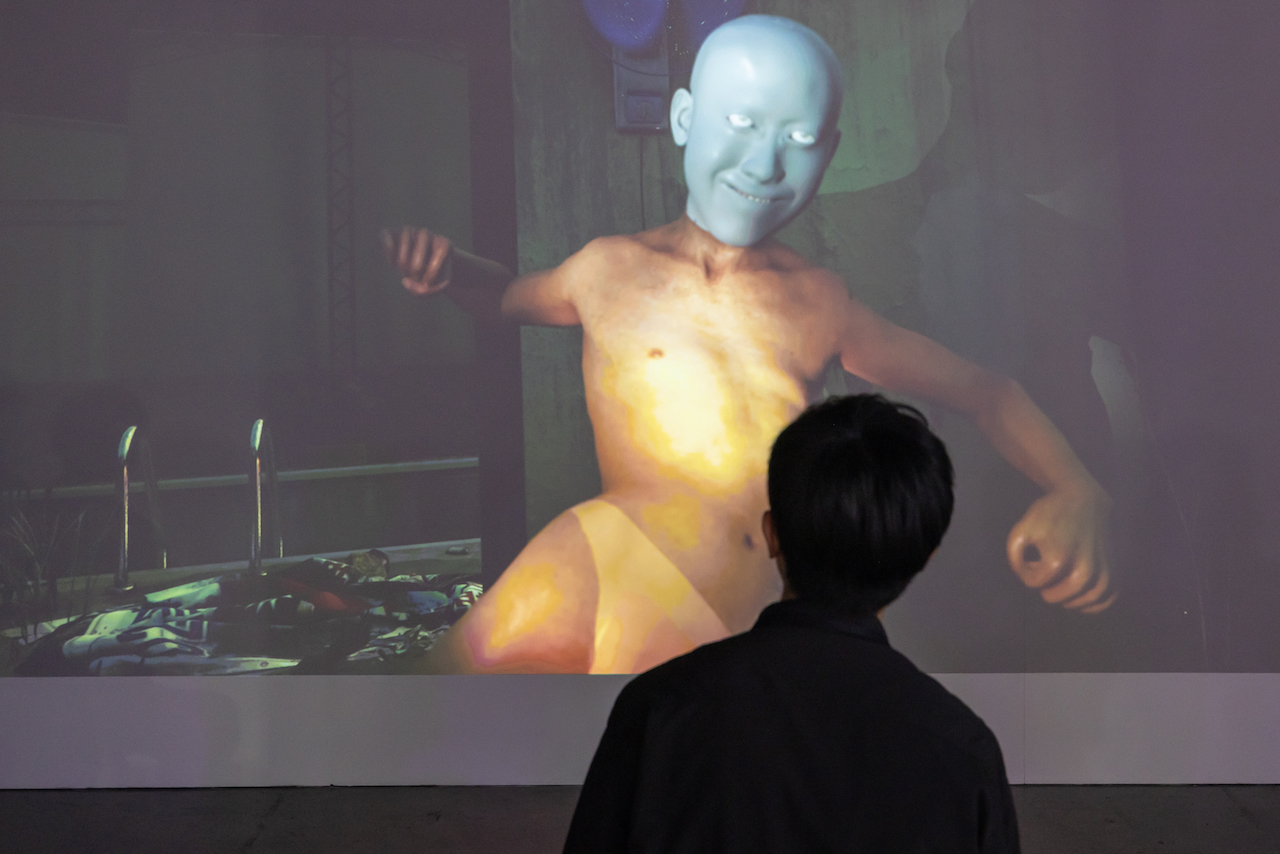

今年は中華民国(台湾)文化部と提携し、AIなどのテクノロジーを駆使した作品制作に取り組む3人のアーティスト──ニューメディア・アーティストとして世界的評価を得ている1954年生まれのシュー・リー・チェン(Shu Lea Chang)、中国国民党による戒厳令下にあった台湾の社会を反映した作品で知られる1976年生まれのスー・ホイユー(Su Hui-Yu)、そして、気候変動などの世界的イシューと個人的な経験を実写とアニメーションによる不条理で奇妙な作品へと昇華する1988年生まれのジャン・シュウ・ジャン(Zhang Xu Zhan)──によるビデオインスタレーション作品が会場内でひときわ存在感を放っていた。

また、気鋭アーティストを紹介する「エッジ」部門で国際的な審査員たちが優秀作家を選出する「エッジ・アーティスト・アワード」を初開催(スペイン・マドリッドのギャラリー、エスパーシオ・ヴァルヴェルデ[Espacio Valverde]から繊細かつ精緻なカラーペンシルドローイング作品を出品したアナ・デ・アルベア[Ana De Alvear]が受賞した)。また、台湾で50年以上もの文化支援の実績を持つHong Foundation(洪建全基金會)が共催に、また台北市文化局が後援に名を連ねる特別展「Taipei Node」では、同財団が過去数年にわたって支援してきた新進気鋭作家で、2026年ヴェネチア・ビエンナーレで台湾の代表作家に選出されたリー・イーファン(Li Yi-Fan)が2020年から2023に制作した作品を紹介する展示「Making of…Li Yi-Fan李亦凡」を行った。

こうした取り組みの存在によって、今回の台北當代は単なるアートフェアというより、たとえマーケットには乗りづらくても今日的かつ実験的な表現に果敢に挑むアーティストを支援するプラットフォームとしての役割にコミットするという態度をより強調するような仕立てになっていた。そしてそれは、コロナウィルスをまだ知らない世界でエネルギッシュに産声を上げ、しかしその後はその脅威に翻弄されることとなったこのアートフェアの足場固めの意味においても重要な意思表明のようでもあり、非常にポジティブな印象を与えていたといえる。

こうした取り組みは、出展者数の激減という台北當代を取り巻くのっぴきならない状況を好転させる意味でも正しい選択だったといえる。台北當代は第2回となる2020年に100近い出展者を誇り、コロナ禍を経た2023年にはガゴシアン、デイヴィッド・ツヴィルナーやリーマン・モーピンなど欧米の有名ギャラリーを含む90ギャラリーが参加し(これは2023年にスタートした東京現代の初回よりも多い)、世界のアート市場における台北の重要性を大いにアピールしたが、2024年には78ギャラリー、さらに今年は54ギャラリーまで減ってしまった。今年の出展者リストに昨年はあったペロタンの名は見つからず、今年4月に韓国・ソウルで開催されたART OnOでは非常に盛況だったA-Lounge(ソウル)や小山登美夫ギャラリー(東京)のブースも消えた。現在のアート市場の世界的状況、トランプ関税の脅威、さらには緊張が解けない中台関係など「ダウンサイド」を鑑みると理解できる状況とはいえ、出展者数がピークから約半減しているというのは決して楽観視できないのも事実だ。

にもかかわらず、VIPプレビューの8日には息苦しくなるほどの熱気がまさか54ギャラリーしか出展していないとは思えない巨大な会場に充満していて、良い意味で肩透かしを食らった。台湾を拠点に活動する業界インサイダーによれば、今年4月に公式にオープンした新北市立美術館(New Taipei City Art Museum)のディレクターを務めるライ・シャンリン(Lai Hsiang-Ling)や亜洲大学附属現代美術館(Asia University Museum of Art)ディレクターのLee Yulin、Taiwan Living Arts Foundationの会長であるPeng Chun-Heng、藝術銀行(Art Bank Taiwan)ディレクターのLin Pingら台湾アートシーンの重要人物から、2022年にアポロマガジンの「40 UNDER 40 ASIA PACIFIC」に選ばれたTAO ART創設者のヴィッキー・チェン(Vicky Chen)、ARTnewsのTOP 200 COLLECTORSにも名を連ねる文心藝所の葉曉甄(ジェニー・イエ)、そして、20世紀初頭の中国人アーティストによる作品のコレクションで知られる施俊兆(レオ・シー)など世界的知名度を誇るローカルコレクター、さらには、アジアにおけるLGBTQ+アートのパイオニアと称される香港拠点のコレクター、パトリック・サンまで、多様な面々が顔を見せた。

一方で、コロナ禍以降、中国本土から台湾への渡航は依然として規制され続けているため、中国人コレクターの来場はそもそも見込んでいなかったと考えられるが、初日に限って言えば欧米が拠点のコレクターや業界人はほとんど見かけず、今後9月にフリーズ・ソウルと東京現代の開催を控える日本と韓国のコレクターも、思いのほか少なかった印象だ(とはいえ、ある日本人の出品作家によれば、自身の作品が複数点、日本人コレクターに売れたという)。

この盛況ぶりに嬉しい驚きを誰よりも噛み締めていたのは、台北當代の共同創設者、マグナス・レンフリューかもしれない。初日の夕方、入り口付近でひとり佇み、会場を見渡していた彼に「素晴らしい初日でしたね」と声をかけると、「心からほっとしている。参加を見送ったギャラリーやコレクターは『FOMO』モーメントを味わうだろうね」と安堵に満ちた笑顔を見せた。しかし、来場者たちによってもたらされたこの熱気は、ある意味当然とも言えるのかもしれない。なぜなら台湾は今、半導体やAIといったハイテク需要の輸出急増を受け、脅威的な経済成長を享受しているマーケットだからだ。レンフリューも、アートマーケットの低迷による出展数の激減は認めざるを得ないと言いながら、初日の非常にポジティブな雰囲気と成果は、「好景気に沸く現在の台湾のエネルギーを象徴している」と満足そうだった。