第12回ベルリン・ビエンナーレ レビュー:「傷だらけの世界」でアートが伝えるもの

第59回ヴェネチア・ビエンナーレがコロナ禍で1年延期されたため、今年はドクメンタと時期が重なることになった。芸術祭の当たり年に、今夏は渡欧を考えている人も多いだろう。さらにドイツでは、もう1つのビエンナーレが開催されている(9月11日まで)。帝国主義の負の遺産や、脱植民地主義的なムーブメントを取り上げた第12回ベルリン・ビエンナーレのレビューをお伝えする。

アルジェリア系フランス人アーティストでキュレーターでもあるカデル・アッティアは、今年のベルリン・ビエンナーレの企画を依頼された時、「これ以上、総まとめ的な国際美術展をやる必要があるのか」と自問した。その疑問へのある程度納得がいく答えは、「Still Present!(まだ存在している!)」と題したキュレーション・ステートメントに込められた、自分の存在についての考察から生まれたという。

アートは、植民地主義やその影響で長い間抑圧されてきた側の歴史や傷、視点を可視化することが出来ると彼は言う。確かに、私たちのまわりはネットの画像や情報であふれかえってはいるが、アートは一種の拡大レンズとして、あるいは時間をかけて現在を認識するためのツールとして機能する。アッティアが「傷だらけの世界」と呼ぶ今の時代の中でスローダウンすることが、逆説的ではあるが差し迫った課題になっているのだ。

しかし、実存的な問いは、きちんとした答えがあれば疑問が払拭されるというものではない。現在におけるアートの最高の機能を理解したと宣言するのは、人生の意味を箇条書きにしたパンフレットを手に、宗教的カルト団体への入会を勧誘するようなものだ。可視化に関するアッティアの考え方には一理あるものの、人生もアートもそう単純ではないのだ。

アッティアのアイデアはすばらしいものに思える。しかし、それを最も端的に表した作品は、ベルリン・ビエンナーレの6つの会場で展示されている中でも、特に説得力に欠けるものだ。たとえば、ガラスの陳列ケースに並べられたアーカイブ資料、壁に貼り付けられた年表やインフォグラフィック、過去の映像を使ったエッセーフィルムにあれこれナレーションをつけたものなど、研究に基づく教訓的な作品の多くは、文字通り直接的に論点を示している。さらに、メディア理論家のアリエラ・アズレイや集団力学分析の専門家デビッド・シャバリアスといった学術関係者による研究プロジェクトまでもがビニールにプリントされ、まるでアート作品のように壁に貼り付けられている。

これのどこが悪いのか? アートレビュー誌のマーティン・ハーバートは、今回のベルリン・ビエンナーレを「狡猾に批評を防いでいる」と指摘した。彼は、この展覧会を悪魔の擁護者を具現化したようなものだという。なぜなら、政治的な問題は美的な問題よりも重要で、あるいは美的なものとはまったく別のものだということを、異議を唱えにくい形で提示しているからだ。しかも、残念な作品が多いことを考えると、賛同もしにくいという厄介な状況に陥る。

アッティアが5人の女性キュレーターとともに企画したこのビエンナーレは、反植民地闘争の歴史を中心に、脱植民地的なエコロジーやフェミニズムをテーマにしたものや、略奪された美術品の返還にまつわる展示が多い。もちろん、これらが難解な美学的問題よりも優先順位の高い課題であることは確かだ。しかし、この「批評家対策的な」展示には批評で立ち向かうべきだろう。実際、これまでのところ、フリーズ誌のラヘル・アイマやアートネットのベン・デイビスなど、ほとんどの評論家はアッティアによる政治的なアートの解釈に不満気だ。本展では政治的問題を文字で解説することで可視化しているが、たとえ人類の歴史が終わるまで新しい目標を定義し続けることになろうとも、可視化するだけにとどまらず、より高い目標に向かって少しずつでも進んでいくことを願う。

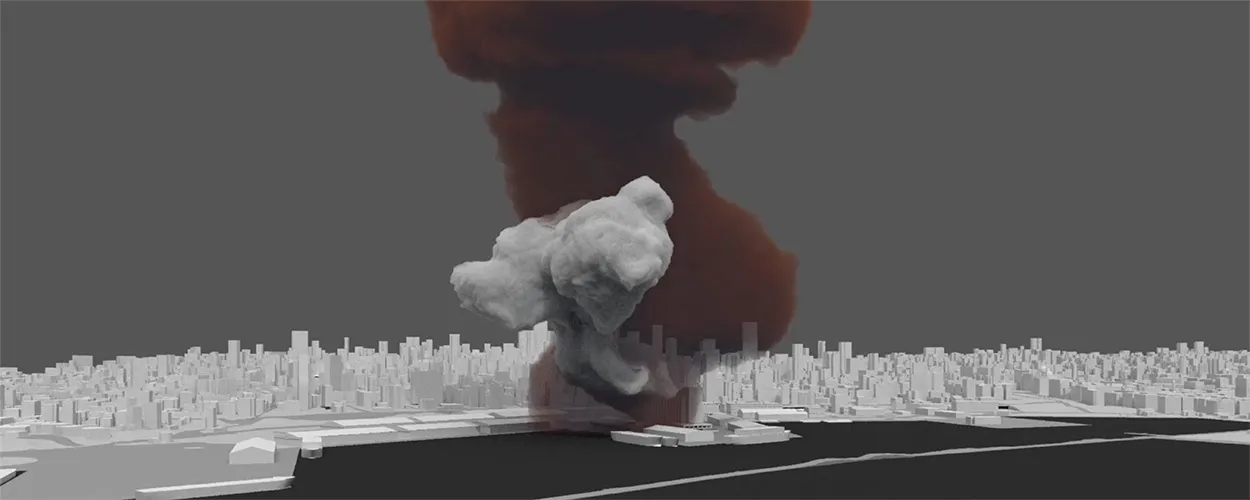

フォレンジック・アーキテクチャーの2チャンネル・ビデオ作品《Cloud Studies(雲の研究)》(2022)の静止画 ©FORENSIC ARCHITECTURE

ポリティカル・アートの有用性を示すためによく引き合いに出されるのが、フォレンジック・アーキテクチャーだ。ベルリン・ビエンナーレでも、6会場のうち3つの会場でビデオ作品を上映している。この大規模な団体のリーダーであるイスラエルの建築家エヤル・ヴァイツマンは、フォレンジック・アーキテクチャーを「学際的研究グループ」と呼ぶ。同団体は、人権侵害と国家暴力の事例を調査するためにさまざまな可視化ツールを用いている。たとえば、イスラエルの治安部隊に撃たれた、パレスチナ人の10代の少年2人を取り上げたマルチメディア・プロジェクト《The Killing of Nadeem Nawara and Mohammed Abu Daher(ナディーム・ナワラとモハムド・アブ・ダヘールの殺害)》(2014)は、裁判で引用されるほどで、これは明らかに「アート」より重要であることを示している。

しかし、アートや建築の学位を持つ人々に絵筆を捨てて調査報告を始めろというほど、この問題は単純ではない。腐敗した政府や、政府に支配された報道機関から妨害される恐れがある中で、アーティストたちが衝撃的な出来事を暴く態勢を十分にとれていないことだけが問題ではないのだ。また、ほとんどの場合、調査結果は必ずしもギャラリーで共有される必要はない。私たちは世界がひどい状態にあることをすでに知っているし、トランプ元大統領や新型コロナ、気候変動、そのほか数々の不幸な出来事の後では、たいていのことには驚かないからだ。

暴露への情熱が強すぎるせいで、ジャン=ジャック・ルベルの《Soluble Poison(可溶性毒物)》(2013)は、評判の悪い作品になってしまった。これは、イラクのアブグレイブ刑務所での米軍兵士による囚人虐待のぼやけた画像を多用したインスタレーションだが、ルベルは誰もがすでに知っている真実で見る者ににショックを与えようとしている。この事件のおぞましい写真を見たことがない、あるいは忘れてしまったという人はいないはずだ。しかし、その恐ろしさを改めて掘り起こすために、ルベルは写真を引き伸ばして迷路の中に設置した。来場者は写真に囲まれ、そこに映る残酷なシーンを見ることを余儀なくされる。写真から目をそらす理由は、無知な至福の時を過ごしたいという欲望の表れでしかないかのように。

もう少し同情的な見方をすれば、この作品が最初に作られた10年前なら感じ方は違っていたかもしれない。しかし、今この作品を展示するのは、帝国主義による虐待を可視化するというアッティアの目標の単純さを、かえって風刺しているように思えるのだ。私たちはそれを見て、(まだ)覚えていて、傷ついている。じゃあ、どうすればいいのか?

今回のベルリン・ビエンナーレの中で深く考えられていると感じる作品は、ストレートな表現に懐疑的なものだ。たとえば、ノエル・W・アンダーソンのデジタル・ジャカード・タペストリーは、黒人に対する差別的暴行を捉えた歴史的な写真を基に制作されている。アンダーソンは写真を歪めて布に転写しているので、ぱっと見ではそれが何か分かりにくい。そして、絵画のように壁に平らに掛けられたものもあれば、天井から垂れ下がったものもあり、より画像の内容が分かりにくくなっている。この作品に感じるのは、対になる2つの狙いだ。1つは、歴史的な暴力と闘争の瞬間を忘れないために記録しておくこと、そしてもう1つは、見せ物としてしばしば非人間的な扱いを受けてきた被写体を守ることだ。

ノエル・W・アンダーソン《Die Leitung [Line Up](ラインアップ)》(2016-21、写真左)と《Downward Dog(犬のポーズ)》(2021-22年、写真右)。第12回ベルリン・ビエンナーレでの展示風景 Photo Laura Fiorio

では、可視化だけで済まないとしたら、アーティストはこの悲惨な「傷だらけの世界」で何をすべきなのだろうか? そのベストアンサーは、型にはまらないアート作品を生み出すことだ。「Still Present!」をテーマにした本展にも、その良い例がいくつかある。ビエンナーレは、時には作家に文化大使という厄介な役割を負わせることがあるが、多様な地域に精通したキュレーターチームに頼ることができるというメリットもある。

特に注目に値するのは、トゥイ=ハン・グエン・チーの映像作品《This undreamt of sail is watered by the white wind of the abyss(この夢にも見たことのない帆船は深淵からの白い風で潤う)》(2022)だ。青い床に横たわって頭上にあるスクリーンを見上げる約20分の作品で、作家の母親であるトゥエン・ホアが、ドイツに移民する時にベトナムからタイまで船で移動した経験を回想している。娘に語りかける中で、トゥエンは旅の途中、難破した船の上でじっと耐えたことを思い出す。そして、彼女の物語を伝えるために、2人が協力して制作を行うシーンも収められている。

ある時、トゥエンは果てしなく続く青い世界に自分がただ漂っていることに気づく。そのまま溺れるか、いつか襲ってくる海賊から逃れるための避難場所を探すか、どちらかを選ばなければならないことを悟る。トゥエンは、海賊にレイプされたという友人の話を思い出し、泳ぎ方を知らないまま青く広い海へ身を委ねた。水中で祖先たちと心を交わし、安らぎを感じるようになったと、彼女はナレーションで語る。ラストシーンでは海が消えていき、頭上の映像は、青い床に横たわる観客と、病院のベッドのような白いボートのある光景に切り替わる。

この物語の主人公は、帝国主義や男性の支配によってまったく無力な状態にされた。だが、同じ境遇にあった人々の名前をいちいち出す必要はない。なぜなら、私たちはすでに彼らの存在を知っているからだ。それに、これはトゥエンの物語であり、別の誰かのものではない。この作品の語り手は一人称かつ過去形で回想を語る。そこでは、彼女が生き延びたことが暗示されているが、どうやって生き延びたのかは説明されず、観客は青い世界に置き去りにされる。ともあれ、私たちは彼女がいかに生き残ったかということよりも、この暴力と戦争に満ちた世界を放棄したいという彼女の願望に共感してしまうのだ。

この作品は、どんな年表やデータよりも私の心を揺さぶった。それは、事実より感情が重要だということではない。どちらか一方という問題ではないのだ。その点が、フォレンジック・アーキテクチャーとトゥイ=ハン・グエン・チーが提示するモデルの間にある溝を浮き彫りにしている。両者の作品の間に位置するのが、トゥアン・アンドリュー・グエンの2チャンネル・ビデオ作品《My Ailing Beliefs Can Cure Your Wretched Desires(私の不安定な信念があなたの惨めな欲望を癒す)》(2017)だ。19分にわたるこの作品にはとても説得力がある。

トゥアン・アンドリュー・グエンの2チャンネル・ビデオ作品《My Ailing Beliefs Can Cure Your Wretched Desires(私の不安定な信念があなたの惨めな欲望を癒す)》(2017)の静止画

グエンの作品では、屠殺場や自然史博物館、野生動物など、ベトナムにおける人間と動物との関係を捉えた映像と、対話形式のナレーションが組み合わされている。音声がモノローグでないことが、グエンの作品を他の多くのエッセーフィルムと一線を画すものにしている。

ある声は、2010年に密猟で絶滅したジャワサイの最後の1頭を演じている。サイは、15世紀に中国のベトナム支配を終わらせたとされるカメと、人類に復讐するか、人類と動物の関係を修復するかを議論している。彼らの複雑な会話は意見と意見のぶつかり合いで、サイは人類と戦うことを望むが、カメは「人類と戦うことは人類と同化することだ」と主張する。カメが「ベトナムは毎週新たに発見される生物の種が世界のどこよりも多い」と指摘すれば、サイは「ベトナムは絶滅率が世界一高い」と返し、この2つは実は密接に関連しているのではないかという議論に至る。この「発見」とは、ずっとそこにいた生物に対する人間中心的な見方にほかならない。

グエンの映像作品を見ていると、賢い動物が登場する寓話の数々を思い出す。そして、アートや文学が、何世紀にもわたって大事なメッセージを次世代に伝えてきたことも思い起こさせる。それは下手な教訓主義ではなく、新たな道筋を想像させたり、見る者をさりげなく導いたりすることだ。寓話は、道徳的な判断を要する状況で見る者に多角的な視点を与えてくれ、賢明な選択をやさしく促してくれる。グエンの作品は、分かりやすく事実を伝えることに手を抜かず、見る者に個人的な結論を出す余地を与えてくれる。つまり、物事の複雑さを封じ込めず、吐き出すことを許してくれるのだ。(翻訳:岩本恵美)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年7月26日に掲載されました。元記事はこちら。