パリを生き抜いたアジア系アーティストたち──ナショナル・ギャラリー・シンガポール『City of Others』展に見るアートシーンの力学

20世紀前半、アジア圏から多くのアーティストたちがパリへ渡った。芸術の都、パリで彼/彼女らは何に直面し、何と闘い、何をつくろうとしたのか。ナショナル・ギャラリー・シンガポールで開催された『City of Others: Asian Artists in Paris, 1920s-1940s』展は、アジア系アーティストたちの活動を追うことで、「他者」たちがパリのアートシーンのなかにどう位置づけられてきたのか浮き彫りにしている。

フランスの首都、パリは「芸術の都」と呼ばれてきた。オークションのようなアートマーケットを見れば現在はアメリカや中国のシェアが大きいものの、ルーブル美術館をはじめ多くの世界的な美術館が集まるパリがアートにおいて象徴的・権威的な場であることに疑いはないだろう。そんなパリは、世界有数のコスモポリタンな都市でもあった。植民地からの労働者を除いても両大戦期間のパリはロンドンなどと比べて遥かに外国人人口が多かったと言われ、日本や中国、ベトナムなどアジア圏からも多くのアーティストがパリを訪れており、彼/彼女らがパリのアートシーン醸成にも寄与してきた。

パリという芸術の中心地で、アジア系アーティストは常にアイデンティティを問われつづける。彼/彼女らはパリのアートシーンへ新たな技術や表現を持ち込んだ存在でもあり、マーケットの力学にさらされることで自身の表現を発展させようともしてきた。アジア系アーティストがヨーロッパを中心につくられたアートのエコシステムに自身をどのように位置づけるのか──それは、100年後のいまもリアルな問題としてあるはずだ。シンガポールを代表する美術館、ナショナル・ギャラリー・シンガポールで2025年8月17日まで開催されている『City of Others: Asian Artists in Paris, 1920s-1940s』は、世界中から集めた220点に及ぶ作品と200点以上のアーカイブ資料を通じて、アジアとヨーロッパをつなぐネットワークやその緊張関係を明らかにする展覧会だ。

アール・デコに受け入れられた漆工芸

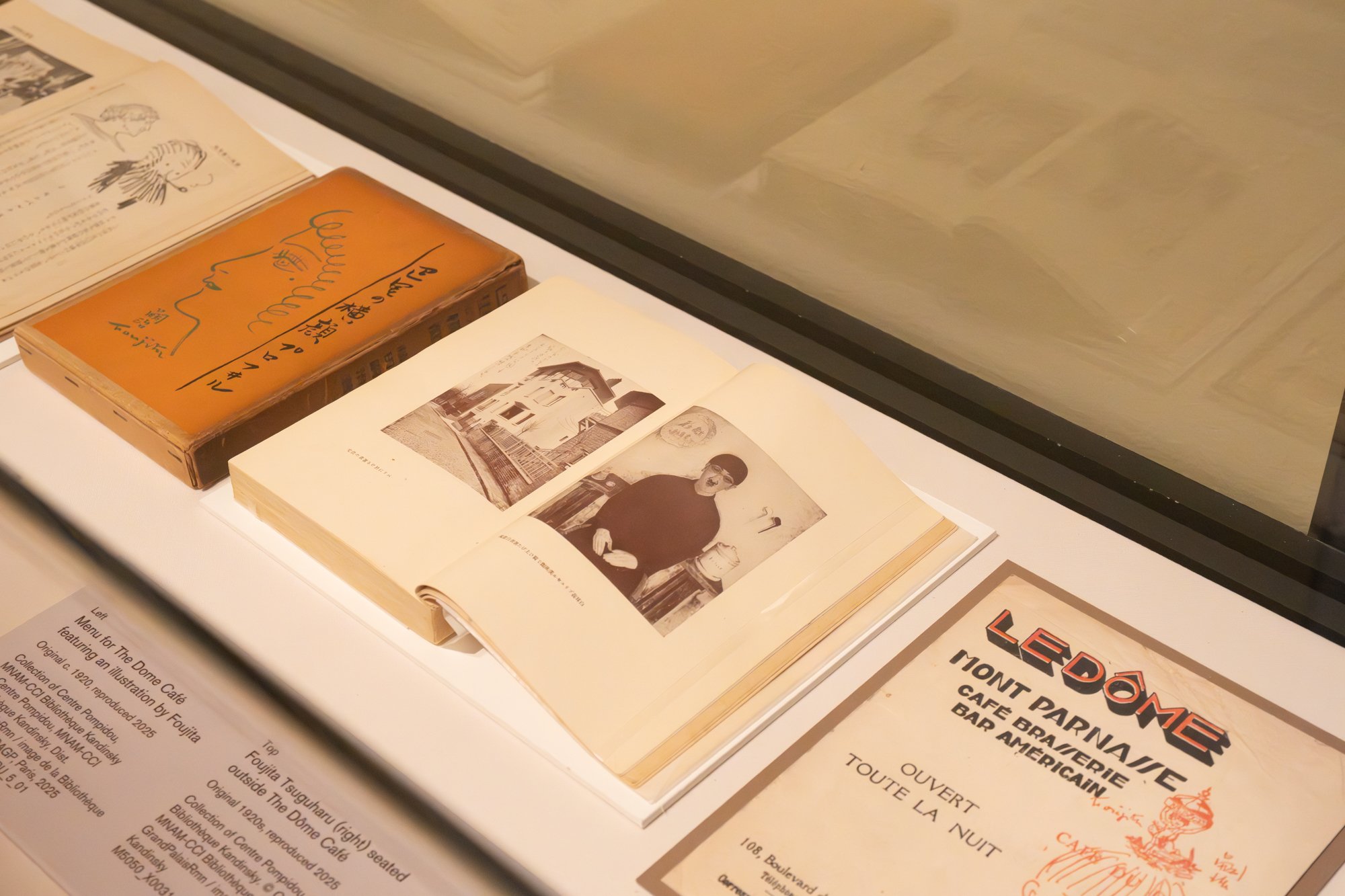

日本でも広く知られる藤田嗣治や中国ではその人生が映画化もされたパン・ユーリャンなど、パリへ渡ったアーティストたちの自画像から始まるこの展覧会は、絵画や彫刻ではなく、まず装飾美術や工芸へ目を向けている。それこそが、アジア系アーティストがパリというアートの中心地で生き抜くためのひとつの戦略だったからだ。

ヨーロッパでは20世紀に入る前からアジア系アーティストの作品が受容されていたものの、18世紀のシノワズリや19世紀のジャポニズムのように、それは専ら異国趣味のモノやイメージの供給源として一方的に消費されてきた。しかし、20世紀になるとアジアのアーティストはたしかな技術をもったつくり手として受容されていくようになったという。その変化を象徴するのが、1925年のアール・デコ博覧会で高く評価された漆工芸だ。滑らかな質感をもった漆はアール・デコのデザインとも相性がよく、なかでも濱中勝や菅原精造は、単に日本の漆工芸をそのまま輸出するのではなく、ヨーロッパのニーズに合わせることでアイリーン・グレイのようにパリで活躍していたデザイナーたちと対等に協働し、その技術はジャン・デュナンなど多くのアーティストに影響を与えていたという。日本人アーティストは正面から絵画というフィールドに参入するのではなく、自らの伝統に根ざした技術によって新たな市場を開拓したと言える。

同時に本展は、豪華客船の内装などを手掛けたジャン・デュナンの工房では無数のベトナム人漆職人が働いていたことも指摘している。キュレーターらの調査によって当時フランス植民地当局が反植民地運動を警戒しベトナム人職人のリストを提出させていたことが明らかになるなど、濱中勝や菅原精造がひとりの職人として評価された一方で、その結果として名もなきアジア人職人たちの労働力が利用される環境が醸成されていたことを無視してはいけないだろう。

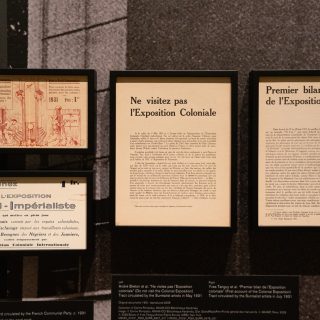

アートと植民地統治の深いつながり

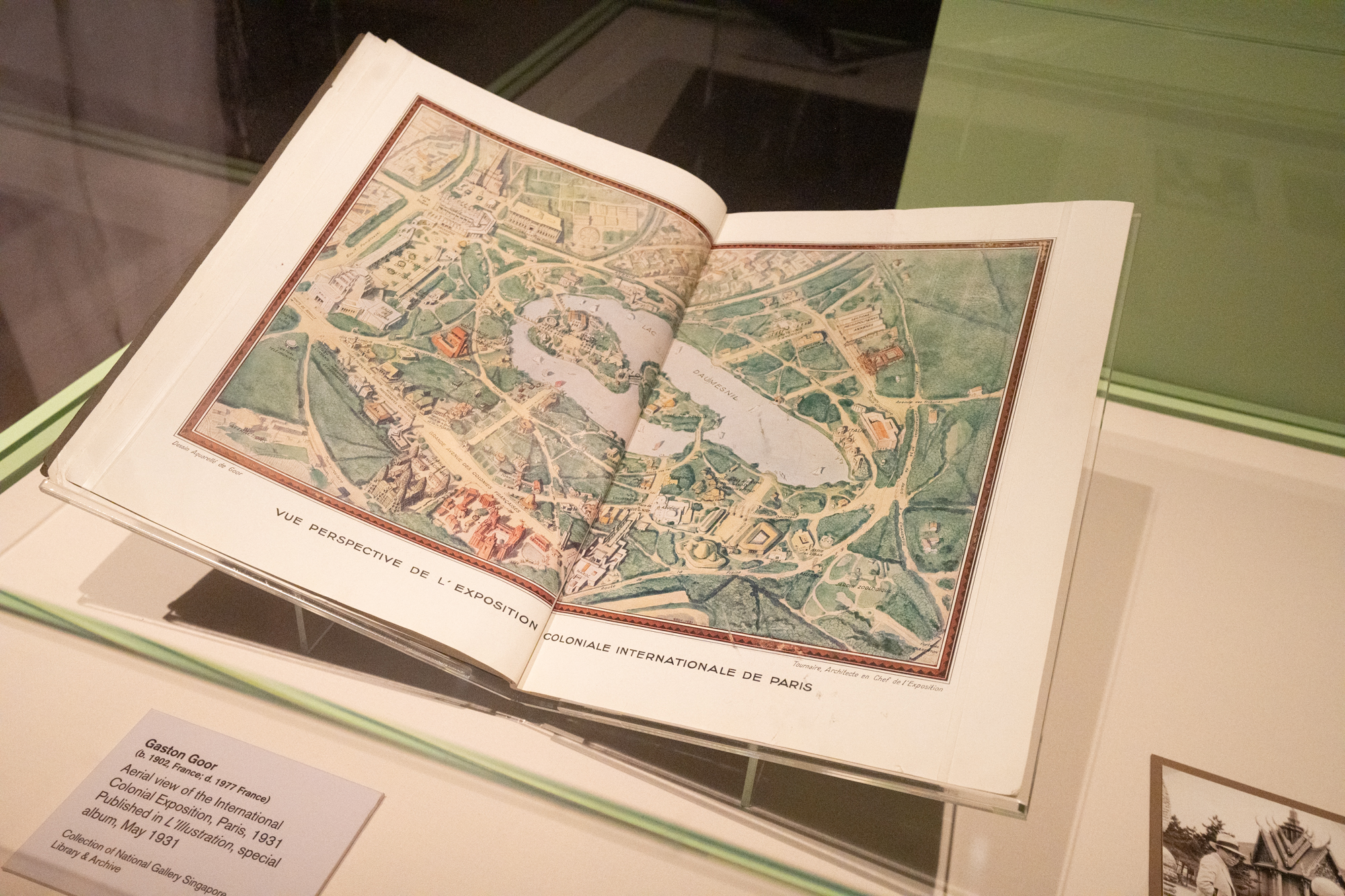

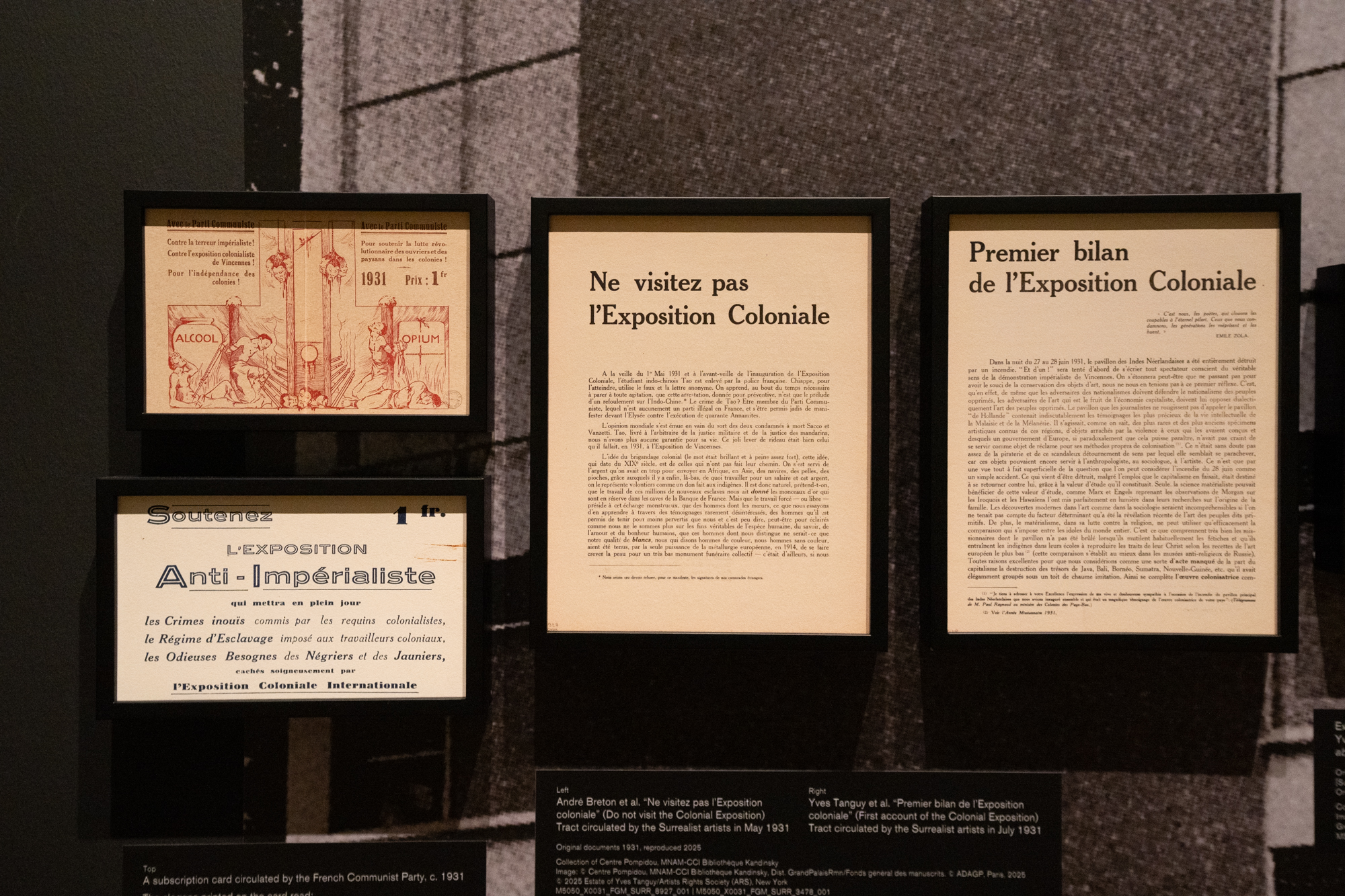

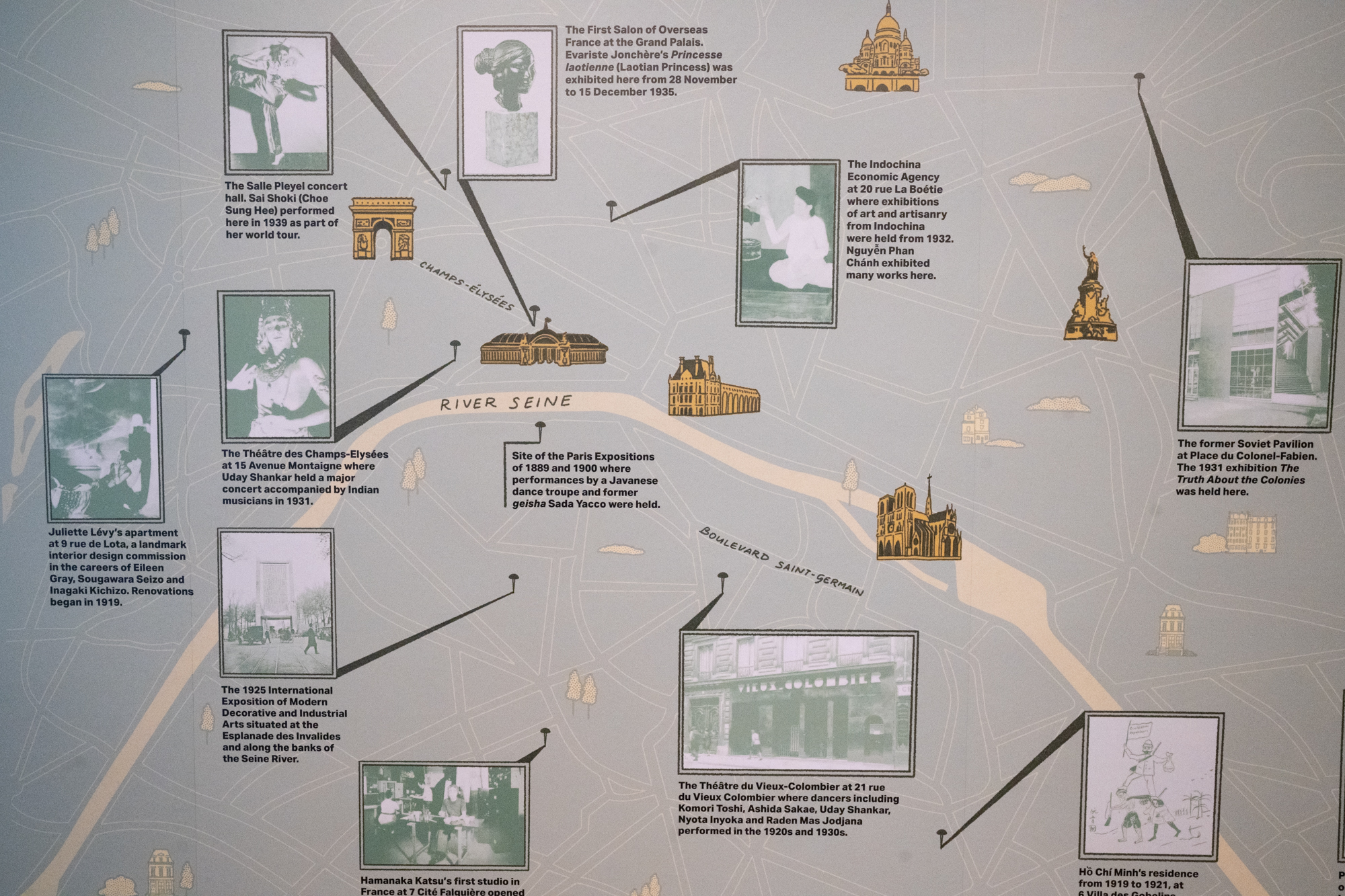

かように、パリの多様性は当時の植民地主義と不可分でもある。本展が取り上げている1931年のパリ国際植民地博覧会でもフランスによる植民地支配の威光を示すために、インドシナやアフリカの建築が再現され、現地から連れてこられた人々が“展示”されることとなった。依然として、アジアの文化は西洋の眼差しの下でエキゾチックな見世物として消費されるものでもあっただろう。本展は舞踊のようなパフォーミング・アーツにも焦点をあてており、小森敏や芦田栄といった日本の舞踊家が当時のパリで活躍していたこと、そして芦田栄のパフォーマンスには「ハラキリ」が取り入れられるなど、エキゾチシズムへ応答しながら自身の表現を展開していたことが明らかにされている。

本展に並んだ作品や資料を見ていると、アートと植民地統治が制度的にも深く結びついていたことがわかるだろう。植民地美術家協会が設立されると、多くのフランス人アーティストがベトナムなど当時の植民地をテーマにした作品を発表し、評価されたアーティストは褒章として植民地へ写生旅行に行く権利を手にする機会もあったという。他方で、フランスは植民地支配の文化的な貢献を示すために、1925年にハノイへ美術学校を設立し、印象派の美術をベトナムへ紹介するとともに、ベトナムの伝統として漆絵や絹絵を教育プログラムへ取り入れた。新たに美術を学んだ人々は自身の作品をパリへと輸出していくが、同時に買い手のニーズに応じて色合いを調整するなど、ここでもアジア系アーティストたちはアートシーンとの関係のなかで表現を発展させ、ベトナムの伝統的な技法が近代美術のなかに組み込まれていくことにもなった。

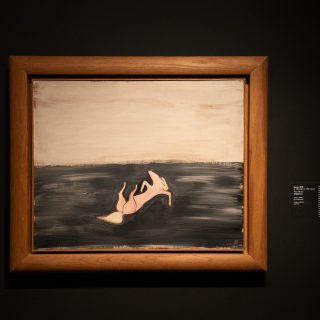

なかでも象徴的な存在が、パリ派のベトナム人画家として現在でもコレクターから高く評価されているレ・フォーだ。ハノイの美術学校で学んだ彼は絹絵や漆絵の技術を駆使し、1931年のパリ国際植民地博覧会にも出展していたが、翌年にはフランス美術家協会のサロンへ参加してもいた。植民地出身の画家がサロンで評価される事例はかなり稀だったが、アジア系アーティストたちが単にヨーロッパからの一方的な眼差しの下で消費されただけではないことがわかる(もちろん、植民地出身のアーティストがフランス人アーティストと対等な立場を獲得したわけではないことも事実だろう)。

アーティストごとに異なる生存戦略

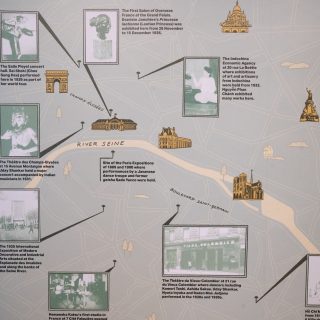

アジア系アーティストたちの活動や表現が多様化していくなかで、豊かなネットワークのハブとなったのだが、本展でも大々的に取り上げられているパリ中心地のモンパルナスだ。このエリアには国立美術学校のような権威だけでなく、アカデミー・ジュリアンなどの自由な私塾が点在しており、国籍も出自も異なるアーティストたちが交流する場が生まれていた。

本展が示しているように、彼/彼女らの活動や戦略は決して一様ではない。たとえば当時から日本人アーティストはパリのアートシーンと接する機会が多かったため、1929年にジュ・ド・ポーム国立美術館で日本美術展が開催され、橋本関雪らの近代日本画が展示されることもあったほか、いまでも続くサロン・ドートンヌには岡本太郎や海老原喜之助が参加し、前衛的な作品も発表していた。他方で、日本からの支援を受けて活動した朝鮮出身のペ・ウンソンや、台湾出身の顔水龍など、日本統治下で活動していたアーティストたちは、日本による植民地統治の正当化に利用されながらも、自身の表現を発展させようとしてきた。

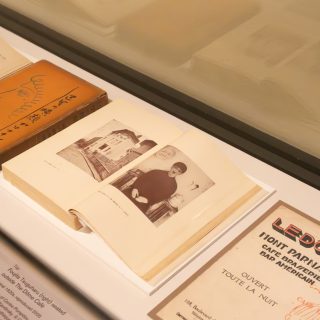

本展は、こうした個人の物語を、彼/彼女らをつないだネットワークの視点からも照らし出している。その鍵となるのが、日記やサロンの出品者名簿といった、生々しいアーカイブ資料だ。こうしたアーカイブ資料からは制作の苦悩だけでなくほかのアジア系アーティストとの交流も記録されており、互いに影響を与え合っていたことがわかるだろう。

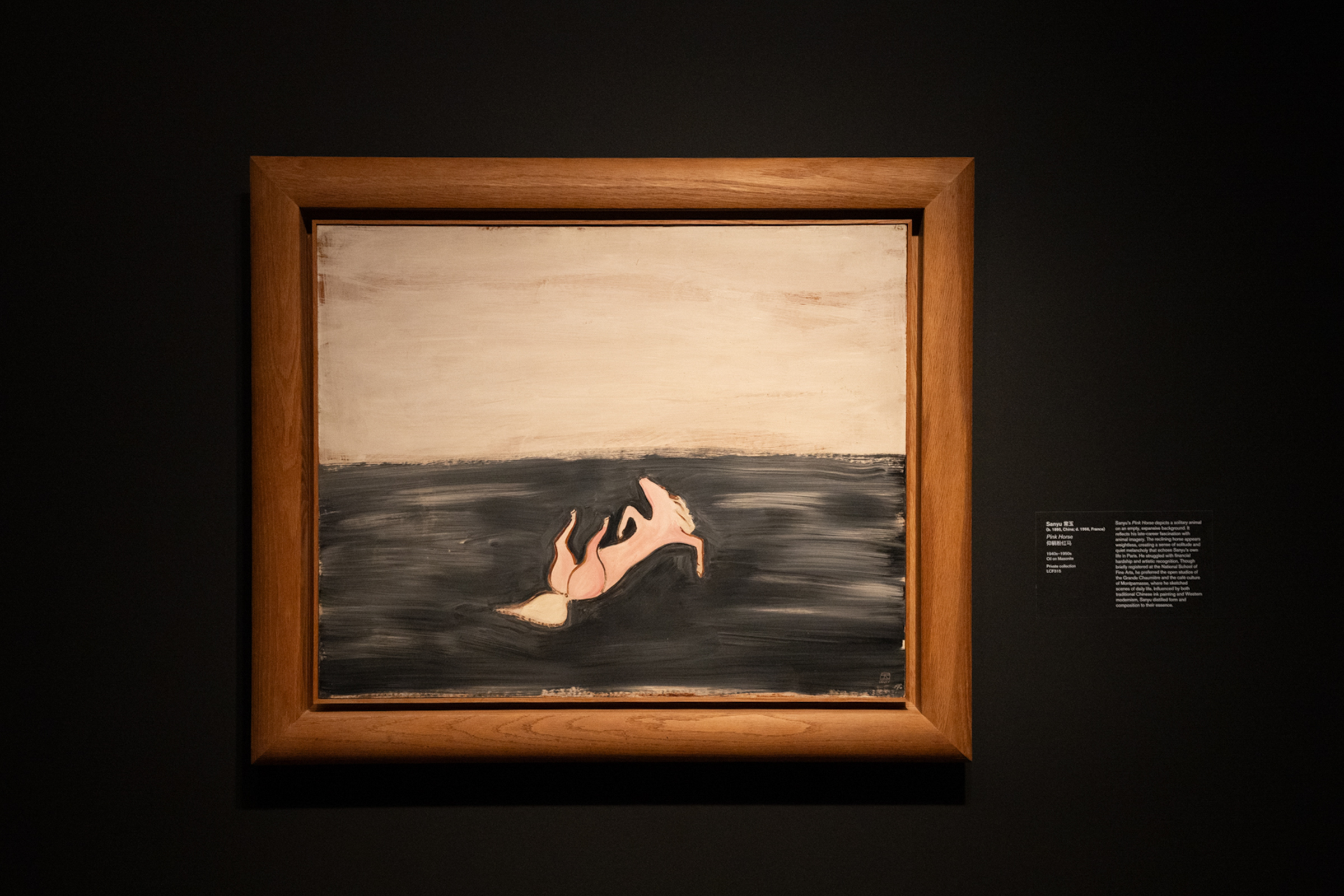

パリをテーマにした展覧会のなかには「藤田嗣治が見たパリ」のように特定のアーティストや国とパリを対比させるものが少なくない。しかし、前述のペ・ウンソンやベトナム人画家のレ・ヴァン・デ、インド人女性画家のアムリタ・シェール=ギルなど、同時代を生きたさまざまなアーティストたちの活動を比べながら見ていくことで、その活動や戦略の多様性がわかるはずだ。

私たちも「他者」でありうる

展覧会終盤のエリアでは第二次世界大戦後の作品も多く展示されるほか、展示室と展示室をつなぐエリアには現代のアーティストによる作品も展示されており、これまで見てきたようなパリとアジア系アーティストの関係性が現代へと続いていることがわかる。

たとえばベトナム出身の女性アーティスト、ファン・タオ・グエンは、漆という素材がもつ多層的な歴史をリサーチし、作品へと昇華させている。一次世界大戦中に戦闘機のプロペラを強化するためにベトナムの漆職人が動員されたという史実に着目した彼女は、漆の実用的な機能と、ベトナムの民話に登場する魔術的な弓のイメージを重ね合わせ、飛行機のようにも弓のようにも見えるオブジェを制作している。

展覧会の最後を飾るのも、パリに暮らす中国出身の現代アーティスト、シェン・ユェンの作品だ。彼女は夫のファン・ヨンピンとともに中国のアモイ・ダダ運動のなかで活動し、1989年にポンピドゥー・センターで行われた多文化主義的な展覧会『大地の魔術師たち』でも作品が展示されたことで知られている。マルセル・デュシャンの《パリの空気》へオマージュを捧げているとされるこの作品は、内と外を分けると同時につなげてもいる「窓」をモチーフにしており、ヨーロッパとアジアというふたつの地域のつながりと隔たりを感じさせるようにも思える。

『City of Others』が興味深いのは、この展示を開催しているのがナショナル・ギャラリー・シンガポールという、汎アジア的な美術館だったことだろう。シンガポールとは、当時のパリのようにグローバリゼーションによって推進されてきた場であり、総人口の4割を外国人が占め、シンガポール国籍をもつ人々だけを見ても中華系・マレー系・インド系の人々が入り交じる「他者の都市」でもある(実際にシンガポールを訪れ、あちこちを歩いてみれば、高層ビルの麓でさまざまな文化が入り混じっていることに気づかされる)。海外からこの展覧会を訪れた者は、たとえアーティストでなくても、美術館の外に出たとき、自分もまた、他者のひとりであることを思い出させられるだろう。本展が提示してきたヨーロッパとアジアの関係性やネットワークのあり方は、現代から切り離された100年前の問題ではなく、いまなおアクチュアルなものとして私たちに訴えかけてくるはずだ。

Edit, Text & Photo: Shunta Ishigami