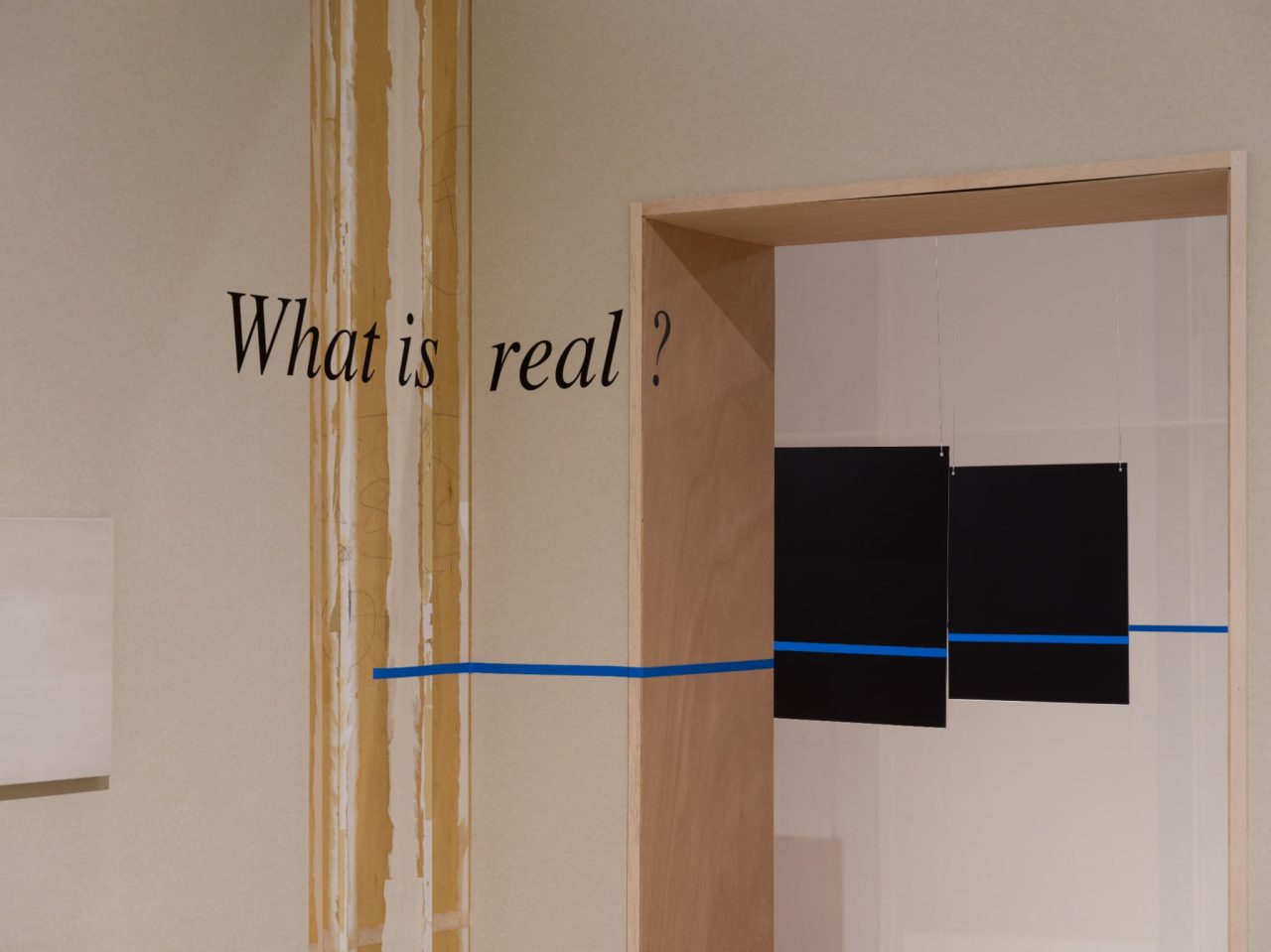

「彗星のような」展覧会で「リアル」を問う──5日間限定の特別展「AWT FOCUS」をめぐるキュレーターらの対話

クンストハレ・バーゼルのディレクター兼チーフ・キュレーターや「ドクメンタ14」のアーティスティック・ディレクターを歴任してきたアダム・シムジック。彼が監修を務める特別展「AWT FOCUS」が11月5日(水)から開催予定だ。「リアルとは」という問いを起点にした同展について、AWTのエディトリアルディレクター、アンドリュー・マークルとともに話を聞いた。

11月5日(水)から9日(日)まで開催されるアートウィーク東京(AWT)は、都市全体をひとつの大きなアートスペースとして捉え、東京を文字通りアートで巡ることのできる画期的なアートイベントだ。プログラムのひとつである特別展「AWT FOCUS」の監修を務めるのはアダム・シムジック。クンストハレ・バーゼルでディレクター兼チーフ・キュレーターを、「ドクメンタ14」ではアーティスティック・ディレクターを務めた。2026年からはバーゼルのスイス建築博物館(SAM)のディレクターに就任予定など、ジャンル、スタイル、フォーマットに限定されることなく果敢なキュレーション活動を続けている。

彼が「AWT FOCUS」で掲げたテーマは「リアルとは?」。しかし正直なところ、「リアルとは?」という問いはすでに使い古されたもののように映らなくもない。なぜならわたしたちは、2016年のアメリカ大統領選挙(最終的に民主党のヒラリー・クリントンが敗北し、第一期トランプ政権が誕生したあの選挙だ)以降、今に至るまで、フェイクニュースという見えない敵に翻弄され続けているのだから。あるいはコロナ禍以降、メタバースを「もうひとつの現実」として生きることは、もはや非現実的ではなくなった。生成AIの加速度的進化と社会における汎用化が進んだいま、フェイクと真実、現実と仮想は、単純な二項対立として扱うことはもはやできず、違いを映し合う鏡像的関係なのだ。

そうした状況をもってして、シムジックはあえていま「リアルとは?」という問いを投げかける選択をした。なお彼は、そんなフェイクや分断が蔓延する混沌とした現代において、東京は“触れられる現実”を見い出すことができる稀有な場所であるとの持論をもつ。AWT FOCUSの企画にあたってシムジックと行動をともにしたAWTのエディトリアルディレクター、アンドリュー・マークルとともに、本展が何を目指そうとしているのか、話を聞いた。

日本は「リアルが濃く残る」国

──最初にタイトルである「リアルとは?」についてお聞かせください。この問いは、アート業界だけでなくあらゆる場所で普遍的であると言えますし、特に過去10年ほどにおいては、より重大な意味を持っているように感じます。

アダム・シムジック:私自身、ここ10年ほどでこの問いをますます強く意識するようになりました。例えば、パンデミックやトランプ主義の台頭などと並行して出現したのが、コミュニケーションの無制限な拡張です。本来、人と人との関係を築くために存在したコミュニケーションが、資本化され、商品化されてしまっている。そうした状況のなか、もう一度「リアルとは」という問いを考えるべき時期に来ていると思ったのです。

今回AWT FOCUSの監修の話が来たとき、日本はまさにこの問いを投げかけるのにふさわしい場所だと感じました。というのも、日本は「現実から遠い」というよりも、むしろ「リアルが濃く残っている」国だと感じたからです。3年前に初めて来日する前に私が抱いていた日本のイメージは、「デジタル技術を駆使してアヴァンギャルドなリアリティを提供する国」というものでした。しかしフタを開けてみると、現実はまったく異なるものでした。実際に目にした東京には、人々が空間や物事を扱う日常のなかに、驚くほど多くの“触れられるリアル”が存在していたのです。こうしたものは、ヨーロッパの多くの都市やアメリカでは、もはやほとんど見られません。だからこそ、この問いを東京で発することこそが重要だという結論に至りました。

──このタイトル=問いが定まったのち、いかにして展示内容を形にしていったのでしょうか?

シムジック:展覧会をまとめあげていくプロセスは、「リアルとは?」という問いをきっかけとした“応答”の積み重ねとして進んでいきました。AWT FOCUSではキュレーターがテーマや問いを提示し、そこに参加ギャラリーが言葉ではなく作品で応答します。このやり取りがベースとなるひとつの“地形”をつくり出し、そこからさらに新たなトピックや問いを数ヶ月の期間にわたって掘り下げていくのです。

過去3年の来日はどれもAWTの会期中だったので、東京の街全体がひとつの大きな展覧会であるように感じられました。もちろん、普段の東京が必ずしもそうではないことはわかっていますが。同時に実際にこの地を訪れることによって、アート以外の文脈においても東京、引いては日本という国について理解を深められたことも、このプロジェクトを引き受ける大きな動機になったと言えるでしょう。

ギャラリーが問いに作品で答える

──制作プロセスのなかで、アンドリューさんはどのような役割を担ったのでしょうか。

アンドリュー・マークル:私は、アダムにとって“サウンディングボード”(響き合う相手)となる役割を意識していました。つまり、作品の選定に直接介入するというより、彼が疑問をもったとき、アーティストや作品の背景などの追加情報を提供する立場です。

また、日本の芸術史やリサーチに関するレファレンスも提供しました。例えば、今年4月にアダムが来日した際には埼玉県東松山市にある原爆の図 丸木美術館に案内しました。ちょうどその時期に、望月桂の展覧会が開催されていたんです。彼は大正時代、1920年前後に活動を始めた日本初期のアナーキスト芸術家の一人で、同時代の仲間とともに日本初となる前衛のグループを立ち上げました。

しかし、国が軍国主義へと傾くに従って、アナーキズム的な表現を封じられるようになり、次第にユーモア系の漫画や戦時中はややプロパガンダ的な愛国心を感じさせる作品さえ描くようになります。戦後は引退して長野の実家に戻り、東京で展示を行なうことなく生涯を終えました。晩年の亡くなる直前に地元の美術館で小さな回顧展が開かれただけです。

丸木美術館の展覧会を企画したのは、研究者・キュレーターである足立元さんで、私とは1920年代初期の日本美術を研究する仲間として親しい関係にあります。彼から話を聞き、「これはアダムにぜひ見てもらうべきだ」と思ったのです。実際、私にとっても非常に強い印象を残した展示であり、この経験自体がアダムのAWT FOCUSの構想にも少なからず影響したと思います。

──アダムさんから「リアルとは?」という問いが軸になると聞いたときの印象は?

マークル:そうですね、「Disarming」(虚を突かれるような)という言葉が一番近いかもしれません。「リアルとは?」は、答え・結論がひとつのものに限定されない、非常にオープンエンドな問いですよね。しかし同時に、私たちが直面している社会的かつ現実的な問題にも密接に結びついています。

ギャラリーからの作品提案の中に、とても印象的なものがありました。例えば、堀川紀夫の作品「《中ノ俣川プラン 13》〈石を送るメールアート〉より」。これは、1969年のアポロ11号による月面着陸および月の石採取に着想を得て、信濃川の河原で拾った石を日本各地のアート関係者に郵送したというプロジェクトですが、「リアルとは?」という問いに対する、非常にユニークで詩的な派生から生まれた応答のように感じられました。もしただ単に「リアルの意味を解釈する展示」という発想だったら、おそらくこうした作品が提案され、選ばれることはなかったでしょう。

私たちは常に「現実」を信じ込まされている

──ギャラリーから提案された多様な作品群を、アダムさんはどのようにキュレーションしていかれたのでしょうか?

シムジック:簡潔に言えば、形式やジャンルにこだわらないようにしました。むしろ、直感的に「これは素晴らしい」と感じた作品を選んだのです。

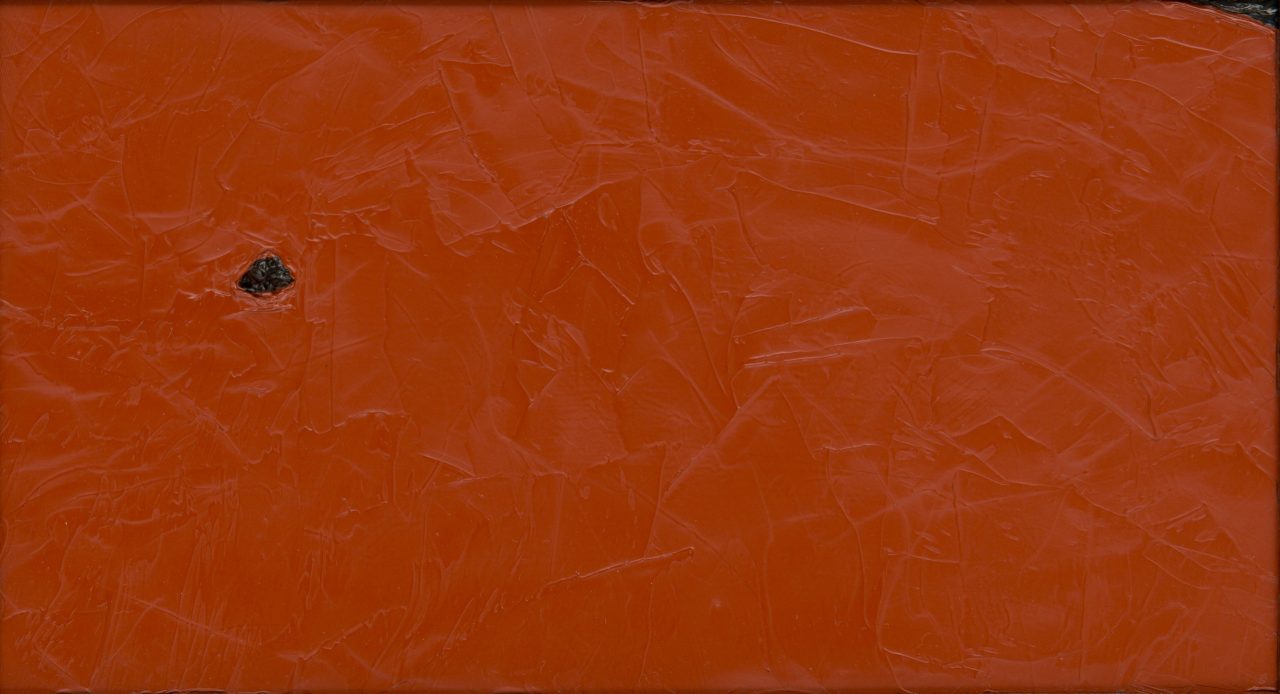

このタイトルはテーマではなく、あくまでも「問い」です。だからこそ抽象表現もあれば、逆に極端な写実表現も同時に取り込めるフレームワークを目指しました。例えば、テキスタイル工場での1日の労働風景をありのままに撮影したワン・ビン《15時間》のような映像作品がある一方で、山口長男によって見事に形式化された小さなペインティング《独》もあります。このふたつは一見対極にあるように見えて、実はどこかでつながっている。それは「リアルとは?」という問いが接点となって結びつけられているのだと思います。抽象的な表現を選んだ作家たちも、彼ら・彼女らの視点から、現実に対する自分たちなりの応答を作品化しているのです。

──つまり展示を通じて「リアルとは何か?」に対する解を提示するのではなく、プロセスや応答のあり方こそが重要であるという考えですね。

シムジック:むしろリアリズムという概念は、歴史的に見ても、幾度となく、時の権力者に都合よく利用される運命を歩んできました。私たちが生きる現代でも、何か“リアル”に見えるものを提示して、「これが現実です」と言い切ってしまうのは非常に危険なことです。ポスト真実(Post-Truth)やディープフェイクと呼ばれる物事は、まさにその極端かつ明示的な一例です。私たちは常に「これが現実だ」と信じ込まされ、しかしその裏では政治経済的な思惑がうごめいている。あるいは、「私たちが守ってあげる」といった“安心感”を装った幻想が提示される。そうした現象のもとで成り立っている現代社会のあり方を、私は常に強く意識しています。

「彗星のような展覧会」だからこそ

──では最後に、AWT FOCUSに来場する人たちに、この体験を契機としてどんな感想や学び、気づきを持ち帰ってほしいとお考えですか?

シムジック:一番は、「もう一度来たい」と思ってほしいですね(笑)。私自身、何度も訪れたくなる展覧会には特別な魅力があると思っています。大規模な展示を一回で“制覇”するよりも、小規模でも複雑で、何度でも見たくなる展示の方がずっと豊かな体験をもたらしてくれます。

今回のAWT FOCUSは、まるで彗星のように5日間だけ現れてはその姿を消す展覧会です。しかし、その儚さこそが魅力だと思っています。姿をすぐに消してしまうものにこそ心を込める──。そのような現代の経済理論の逆手を取る手法に徹することができると思っています。

会期が短いからといって、その価値が薄れるわけでは到底ありません。小規模でも来場者がより深く関わる展示のほうが、より大きな変化をもたらすこともあります。だからこそ私は、このAWT FOCUSを通して、皆さんが“自分はひとりではない”との思いを強くして帰路についてくれればと思っています。たとえ現実への不安や喪失感を抱えていても、多くの人が同じ思いを抱き、それを乗り越えようと創作を続けている──。そのことを感じ取ってもらえたらとても嬉しいです。

端的に言えば、この展覧会そのものが、分断・孤立・疎外といった現代が抱える社会的状況に対して、たとえ小さくても、意義のある人々の連帯を生み出そうとする試みなのです。