ローマのコロッセオ、その数千年にわたる変遷をたどる──驚異の構造、略奪と荒廃、そして再生の物語

- TEXT BY HANNAH EDGAR

西暦1世紀に建てられたローマのコロッセオ(コロセウム)は、その驚異的な建築技術と巨大なスケールで人々を魅了してきた。剣闘士の戦いから聖地化、荒廃、そして再生へと続く、数千年にわたる変遷をたどる。

西暦1世紀に建設されたローマのコロッセオ(コロセウム)が、「新・世界七不思議」の一つに選ばれたのは2007年のこと。現在もローマの都市景観を象徴する存在であるコロッセオは、その規模、構造、機能において当時としては画期的な存在だった。

まず特筆すべきは、その大きさだ。地上4階建て、80のアーチ型出入口を備え、5万人以上を収容できる円形劇場は、今見ても驚異的な建築といえる。

次に注目すべきは、その設計手法だ。当時の円形劇場は傾斜地を利用して建てられるのが一般的だったが、コロッセオは完全に自立した構造を持ち、複数層からなる多様な建材と複雑なヴォールト(アーチ天井)構造によって支えられている。考古学者たちは、コロッセオは水飲み場やトイレといった設備も備えていたとみており、数百人がかりで操作する巻き上げ式の日除け(ヴェラリウム)も設置されていたという。

コロッセオを建てたのは誰?

コロッセオは西暦70〜80年にかけて、皇帝ウェスパシアヌスの命により建設された。彼が創始したフラウィウス朝は、暴政で知られるネロの死後、複数の皇帝候補による抗争を経て、69年から96年までローマ帝国を統治した。建設地となったのは、64年のローマ大火の後に第5代皇帝ネロが築いた私有邸宅の跡地だ。ウェスパシアヌスはこの地を公共の場へと転用することで、皇帝の富と権力の象徴だった土地をローマ市民に返還したのだ。

ウェスパシアヌスは79年に死去し、コロッセオの完成を見届けることはなかった。翌年、息子ティトゥスが建物を献堂し、落成を記念して100日連続の剣闘士競技が開催された。その数年後、次男ドミティアヌスによって上層階が増築された。

「コロッセオ」の名の由来は?

コロッセオという名称は、その「巨大さ」にちなんだものではなく、かつてこの地に立っていた「コロッスス(巨像)」に由来する。当初はネロ帝を模した像だったが、後の皇帝たちによって太陽神ソルの像へと改変された。像のその後については明らかになっていない。

コロッセオは何に使われていた?

その用途として最も有名なのは、剣闘士による試合だ。出場者は主に奴隷や戦争捕虜であり、この競技は見世物というだけでなく、公開処刑に近い形で行われていた。

その他にも、コロッセオでは模擬海戦(そのために劇場全体が水で満たされたとされる)や演劇、公的な処刑が行われていた。ただし、「キリスト教徒がここで殉教した」という長年の説については、歴史的な記録は確認されていない。

使われなくなった理由は?

西ローマ帝国が崩壊する以前、すでに剣闘士の試合は廃れていた。コロッセオでの最後の剣闘士競技の描写は5世紀で、6世紀後半には、円形劇場としての利用自体が終了していた。帝国の衰退が、コロッセオの急速な荒廃に拍車をかけた。

その後、何があったのか?

円形劇場としての機能を終えたコロッセオは、キリスト教の礼拝に用いられるようになった。内部には礼拝堂が設けられ、主階は墓地と化し、その他の空間は住居や店舗として使われた。やがて貴族たちが建物を占拠し、要塞として利用するようになる。

1349年の地震で一部が崩壊すると、建物は事実上放棄され、その後の約400年にわたりローマ市内の建設資材を供給する「採石場」として使用された。ファサードの石材は、サン・ピエトロ大聖堂やヴェネツィア宮殿などの建築に転用されている。

1749年、「キリスト教徒が殉教した場所」と信じた教皇ベネディクトゥス14世は、コロッセオを聖地と宣言。これにより略奪や人的被害が抑制された。19世紀には教皇ピウス8世の主導で保存活動が本格化。当時すでに建物の約3分の2が失われていたが、今日目にするコロッセオは修復を経た姿であり、年間およそ700万人の観光客を惹きつけている。(翻訳:編集部)

from ARTnews

1. ストーンヘンジ(イギリス)

Photo: Ben Birchall/PA Wire

2. 万里の長城(中国)

Photo: AP Photo/Ng Han Guan

3. チチェン・イッツァ(メキシコ)

Photo: AP Photo/Eduardo Verdugo

4. ギザの大スフィンクス(エジプト)

Photo: F. Schneider/picture-alliance/dpa/AP Images

5. ギザの大ピラミッド(エジプト)

Photo: Fareed Kotb/picture-alliance/dpa/AP Images

6. アテネのアクロポリス(ギリシャ)

Photo: AP Photo/Thanassis Stavrakis

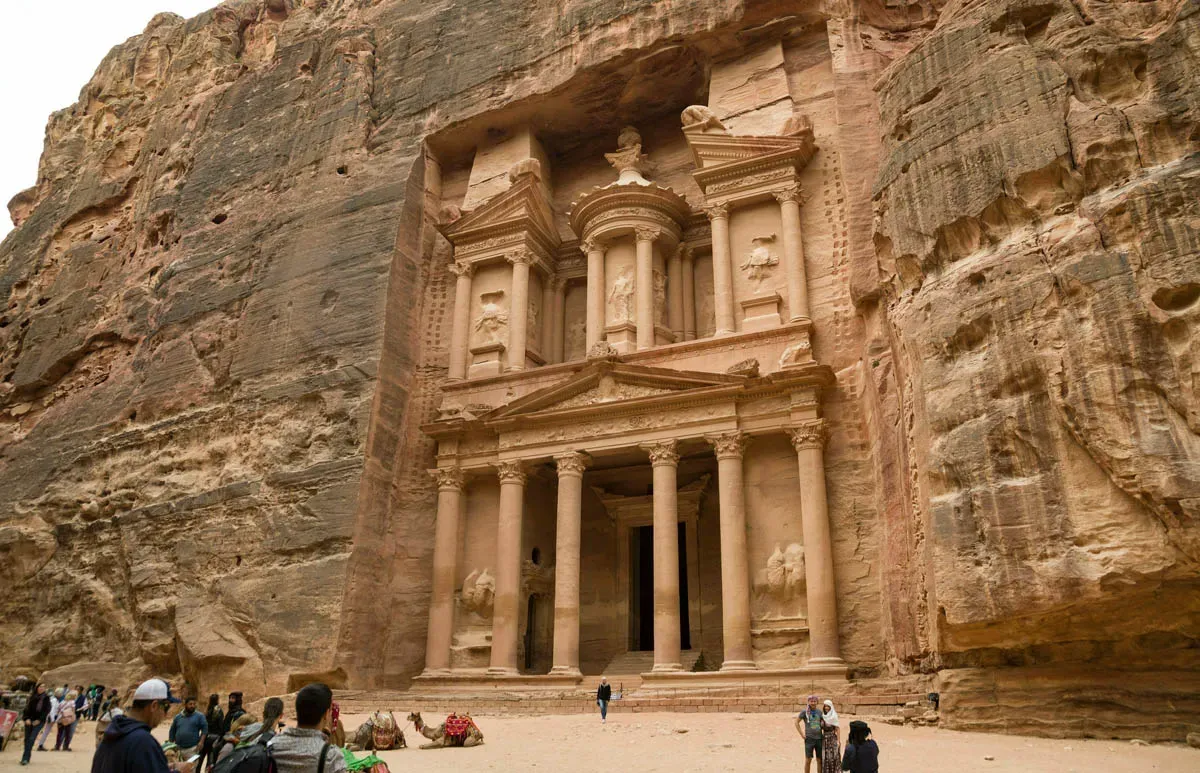

7. ペトラ(ヨルダン)

Photo: Jürgen Schwenkenbecher/picture-alliance/dpa/AP Images

8. コロッセオ(イタリア)

Photo: AP Photo

9. アンコール(カンボジア)

Photo: Kike Calvo via AP Images

10. マチュピチュ(ペルー)

Photo: Tino Plunert/picture-alliance/dpa/AP Images

11. 秦始皇帝陵(中国)

Photo: AP Photo/Sergey Ponomarev

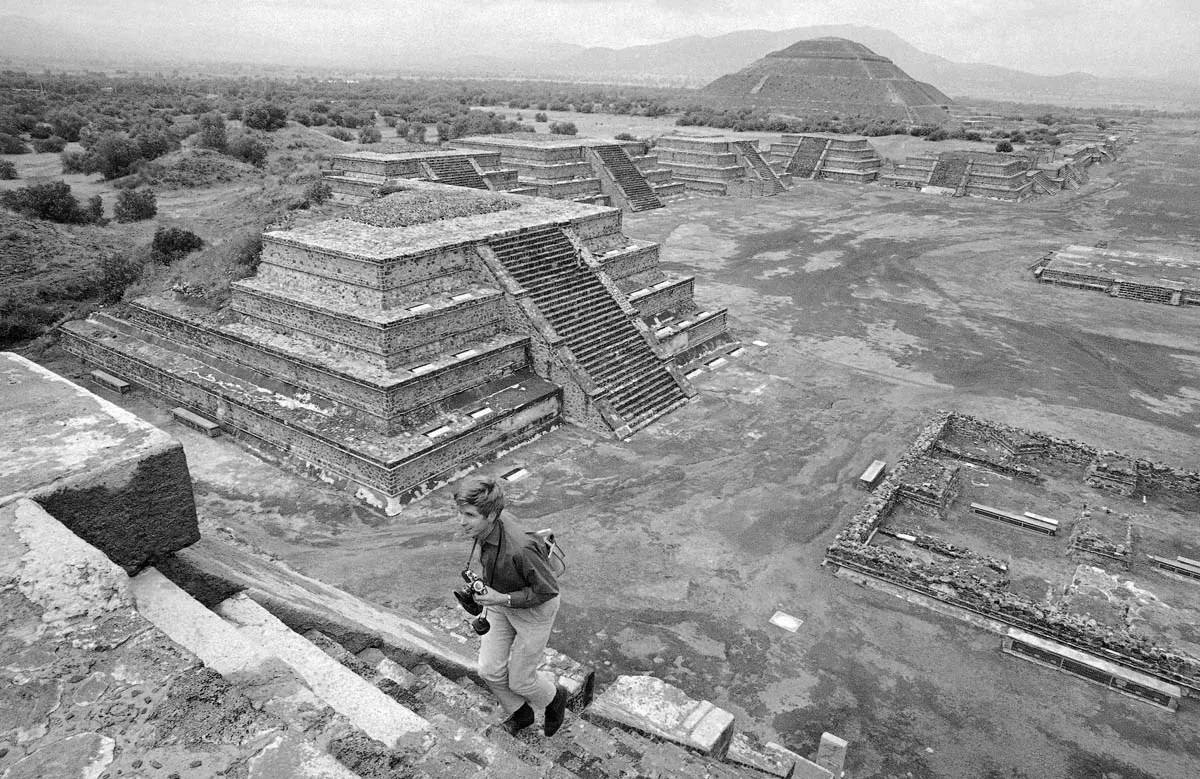

12. テオティワカン(メキシコ)

Photo: AP Photo

13. ウルのジッグラト(イラク)

Photo: AP Photo/Maya Alleruzzo

14. ポンペイ(イタリア)

Photo: Lena Klimkeit/picture-alliance/dpa/AP Images

15. ラリベラの岩窟教会群(エチオピア)

Photo: AP Photo/Jenny Barchfield

16. クリフパレス(アメリカ)

Photo: AP Photo/Beth J. Harpaz, File

17. カラル(ペルー)

Photo: Richard Hirano El Comercio/AP

18. エルサレム(遺産保有国は明記されない)

Photo: AP Photo/Sebastian Scheiner

19. モヘンジョ・ダロ(パキスタン)

Photo: Saqib Qayyum

20. スカラ・ブレイ(イギリス)

Photo: AP Photo/Naomi Koppel

21. アレクサンドリア(エジプト)

Photo: AP Photo/Jim Becker

22. アルタミラ洞窟(スペイン)

Photo: Yvon Fruneau

23. 三星堆(中国)

Photo: Imaginechina via AP Images

24. カルタゴ(チュニジア)

Photo: Natalia Seliverstova/Sputnik via AP