フェルメール《真珠の耳飾りの少女》はなぜ人を惹きつけるのか──謎に満ちた傑作の危うい魅力

ヨハネス・フェルメール(1632-1675)の作品の中でも人気の高い《真珠の耳飾りの少女》は、ミステリアスな傑作だ。多くの人々に愛されている少女は誰なのか、どんな手法が用いられたのかなど、この絵に関する推測は尽きない。その謎とフェルメールという人物について、改めて整理してみよう。

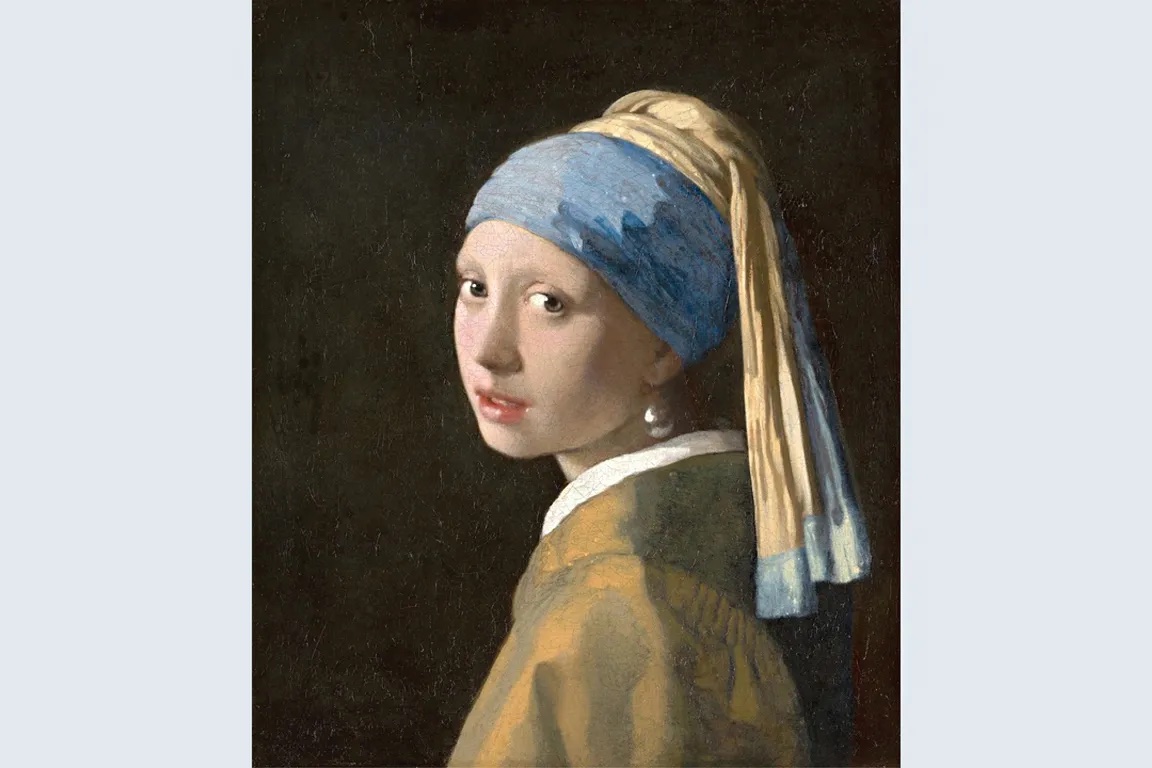

良質なミステリーは人を惹きつける。だからこそ、何世代にもわたる美術愛好家が、ヨハネス・フェルメールの傑作《真珠の耳飾りの少女》(1665年頃)に描かれた人物の謎を解きたいと願ってきたのだろう。肩越しにこちらを振り返る彼女の、いわく言いがたいポーズ。作品名のもとになった耳飾り。そして異国風の青いターバンは、答えのない数々の問いを生み、確たる答えが得られないとわかっていても、さまざまな推測は止まらなかった。

モデルの謎とフェルメールの生涯

この絵をテーマとした論文は無数にあり、2003年に映画化された小説もある。映画でスカーレット・ヨハンソンがフェルメール家の使用人を演じているように、一般にはそうした職業の女性が絵のモデルだった可能性が高いと考えられている。また別の説では、フェルメールの娘マリアがモデルだとされる。彼女は父の助手を務めていただけでなく、《赤い帽子の女》(1669年頃)や《フルートを持つ女》(1669-1675年頃)など、父親の作品と考えられてきた絵画の実際の作者ではないかとの見解もある。

しかし、そうした推測はあまり意味がない。なぜなら、《真珠の耳飾りの少女》はある特定の人物の肖像画として描かれたのではなく、17世紀のオランダ美術で「トローニー」と呼ばれる、あるタイプの人物の特徴や表情を捉え、研究するための習作的な絵画だからだ。トローニーとは、果物が盛られたボウルや花束のように、静物画のモチーフとして人間を描く匿名の人物画のことをいう。

もちろん《真珠の耳飾りの少女》は単なる習作ではない。光りを放つようなこの絵は、寡作で知られるフェルメールの作品の中で最も有名なものだ。現存するフェルメール作品は、議論のあるものを除くと34点だが、最大50点近くの作品が制作された可能性もある。その作品の多くは小品で、《真珠の耳飾りの少女》も約46×39 cmと控えめなサイズだ。小さいがゆえに、そこに描かれた対象がとても身近に感じられること、そして作品数の少なさ──この2つの要因によってフェルメールは伝説的な画家となった。ただし、常にそうだったわけではない。

存命中は画家としてかなりの成功を収め、尊敬されていたフェルメールだが、死後の200年間はほとんど忘れ去られていた。おそらくそれは、彼の名声が故郷であるデルフトの外までは届いていなかったからだろう。また、最晩年の1672年にはフランスのルイ14世がオランダに侵攻したことで景気が悪化し、フェルメールの絵画への需要は枯渇した。父から受け継いだ画商の仕事で扱っていた他の画家の作品に関しても同様で、フェルメールは生活のために借金をせざるを得ず、おそらくこのような経済的苦境が一因となって43歳で早世した。

フェルメールの死後、その名がオランダの美術史に刻まれることはなく、彼の絵はしばしば誤ってほかの芸術家の作品とされた。再評価されたのはようやく19世紀半ばになってからで、以来その名声は増していき、今日ではオランダ黄金時代を代表する画家として広く知られている。

フェルメールが生まれたのは起業家の家系で、祖父は金属加工業を営みながら副業として貨幣を偽造し、父ははじめ絹織物を扱う商売をしていた。裕福なカトリックの女性と結婚したフェルメールは元々プロテスタントだったが、反対する義母を説得するためにカトリックに改宗した。いずれにしても彼の信仰心は真摯なもので、それはキリストの教義を称える絵画《信仰の寓意》(1670–1672)にも表れている。

1653年にフェルメールは芸術家のギルド(職業別組合)に加入したが、こうした組合組織からは当時の美術品販売の構造がよく分かる。画家たちを支えていたのは商人階級のパトロンで、彼らは自らの富を反映する静物画や風景画、肖像画、室内画を好んだ。オランダの商人たちの関心は、ヨーロッパの他の地域で絵画の主な依頼主だった教皇や貴族たちの神学的な関心や君主としての関心とは対照的だったと言える。フェルメールの主要なパトロンは、醸造所の跡継ぎだったピーター・ファン・ライフェンで、その妻マリア・デ・クヌイトと共に彼の生計を支えていた。

カメラ・オブスクラの謎と作品の魅力の源泉

一方、フェルメールがどのように絵画の技術を習得したのかは、ほとんど知られていない。ほかの画家の弟子だったという説もあれば、オランダの2つの流派から影響を受けながら独学で画家になったという説もある。その流派とは、精緻な写実主義で知られるライデン派と、カラヴァッジョの追随者たちからなるユトレヒト派で、彼の作風には双方の特徴を見ることができる。

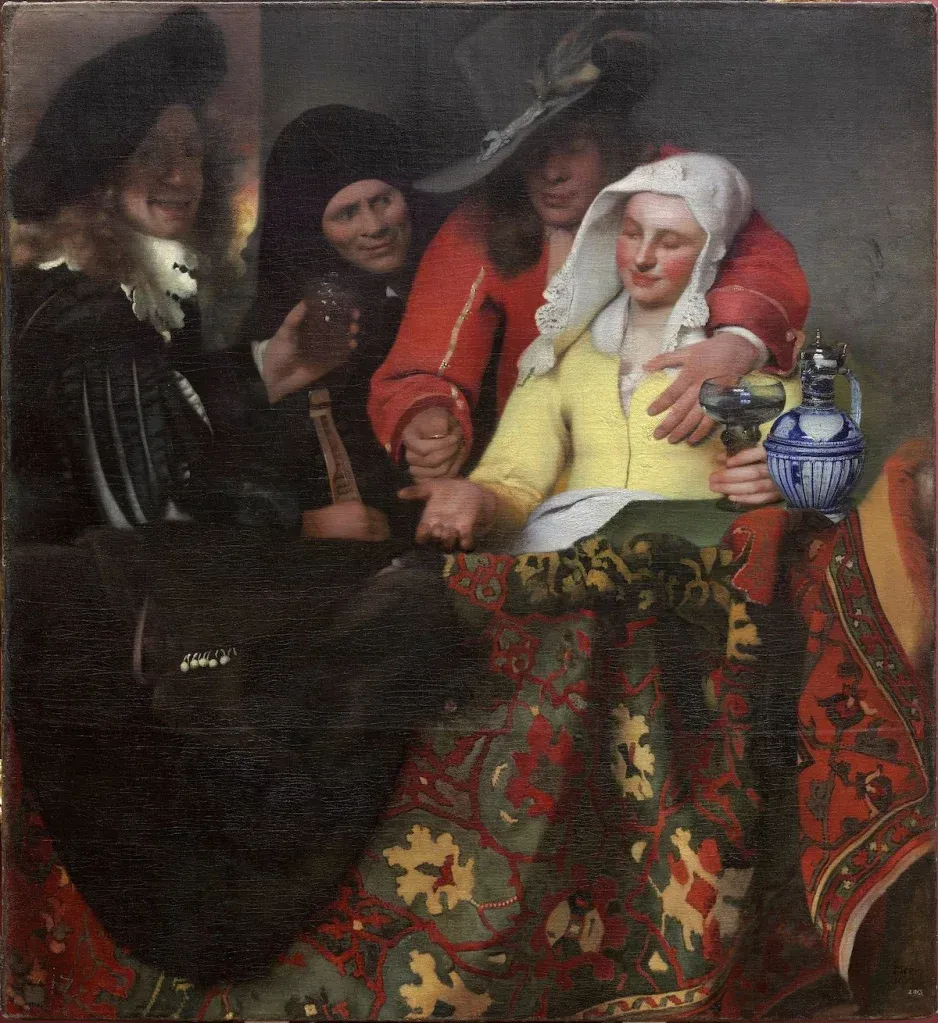

現存するフェルメール作品のうち最初期のものが制作されたのは1650年代半ばのことだ。その頃に描かれた絵の1つに、売春宿で貴族が娼婦を買う様子を描いた《取り持ち女》(1656)がある。絵の左側には、薄ら笑いを浮かべながら鑑賞者の方に視線を送る男性が描かれているが、これはフェルメールの自画像ではないかと考えられている(今も残る彼の自画像には、後ろ姿の画家として自らを描いた《絵画芸術》(1666-1668)がある)。この絵で売春をあっせんする女性は、その不名誉な呼び名にも関わらず同情的な扱われ方をされているように思える。フェルメールの作品では、女性は欲望の対象としてではなく、常に主体性を持つ人間として描かれている。

そして、《真珠の耳飾りの少女》を理解する上では、「男性の眼差し(male gaze)」(*1)を逆転させていることが重要になる。つまり、この絵で「見る側」にいるのは、何もない暗い背景に浮かび上がる少女の方なのだ。鑑賞者をじっと見つめる彼女の艶やかな唇はわずかに開かれ、その間から歯と、ほんのわずかに舌らしきものが見える。その姿は、挑発と無防備さの狭間で危うい均衡を保っている。

*1 主体としての男性が見る側にいて、対象としての女性が見られる側にいる非対称な関係を表す概念。

しかし鑑賞者の視線が向かう先は、やはり少女の耳もとで輝くイヤリングだ。真珠はフェルメールの絵画に頻繁に登場するモチーフだが、この絵の真珠は異様に大きく、人工物ではないかとの推測もある。驚くべきことに、フェルメールはわずか2つのカンマのような形の筆致で真珠の立体感を表現した。1つは下部にある灰色の部分で、明るい黄色のドレスから覗く襟の映り込みを描いている。もう1つはその上にある白い絵の具を厚く塗った部分だが、これはおそらく画面の外にある窓の反射だろう。耳飾りのフックが省略されているため、まるで真珠がこの少女の首元に浮かんでいるかのように見える。

フェルメールの多くの作品と同様、《真珠の耳飾りの少女》の細部はかすかにぼかされており、焦点の合っていない写真のような印象を与えるが、この特徴こそフェルメールを巡るもう1つの謎と関係がある。それは、彼がカメラ・オブスクラを使用していたのかという点だ。

カメラ・オブスクラとはレンズ付きの箱型の装置で、レンズが捉えた対象を壁やカンバスなどの表面に投影できる。フェルメールが住んでいたデルフトは当時レンズ研磨産業が盛んだったこと、そして顕微鏡の発明者アントニ・ファン・レーウェンフックもデルフトの住人で、フェルメールと面識があった可能性があることが、彼がこの装置を使っていた根拠として挙げられている。おそらくこの問いが長く重要視されてきたのは、フェルメールがカメラ・オブスクラを使用していた場合、彼をある種のプロトモダニスト、つまり近代芸術の先駆けとして位置付けられるからだろう。

しかし、カメラ・オブスクラがフェルメール作品の秘密兵器だったか否かは、大きな問題ではない。《真珠の耳飾りの少女》の力強さの源泉は人物の表情にある。それはどこか蠱惑的でありながら、時を越えて鑑賞者と心を通わせることを切望しているように感じられる。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews