今週末に見たいアートイベントTOP5:トーマス・ルフが近作を本邦初公開、SIDE COREの「異なる場所をつなぐ」大規模展

関東地方の美術館・ギャラリーを中心に、現在開催されている展覧会の中でも特におすすめの展示をピックアップ! アートな週末を楽しもう!

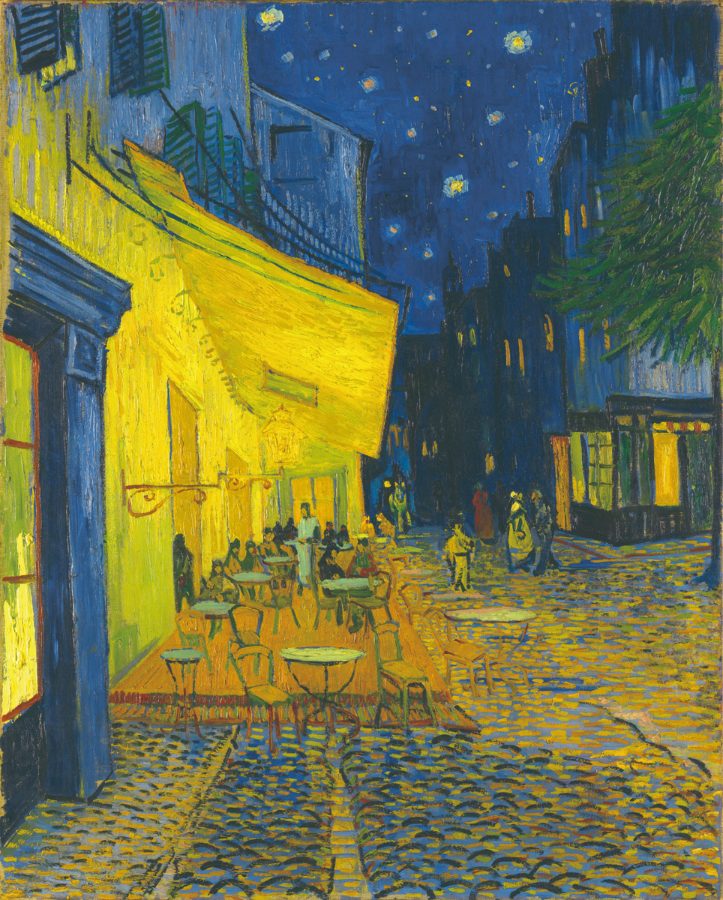

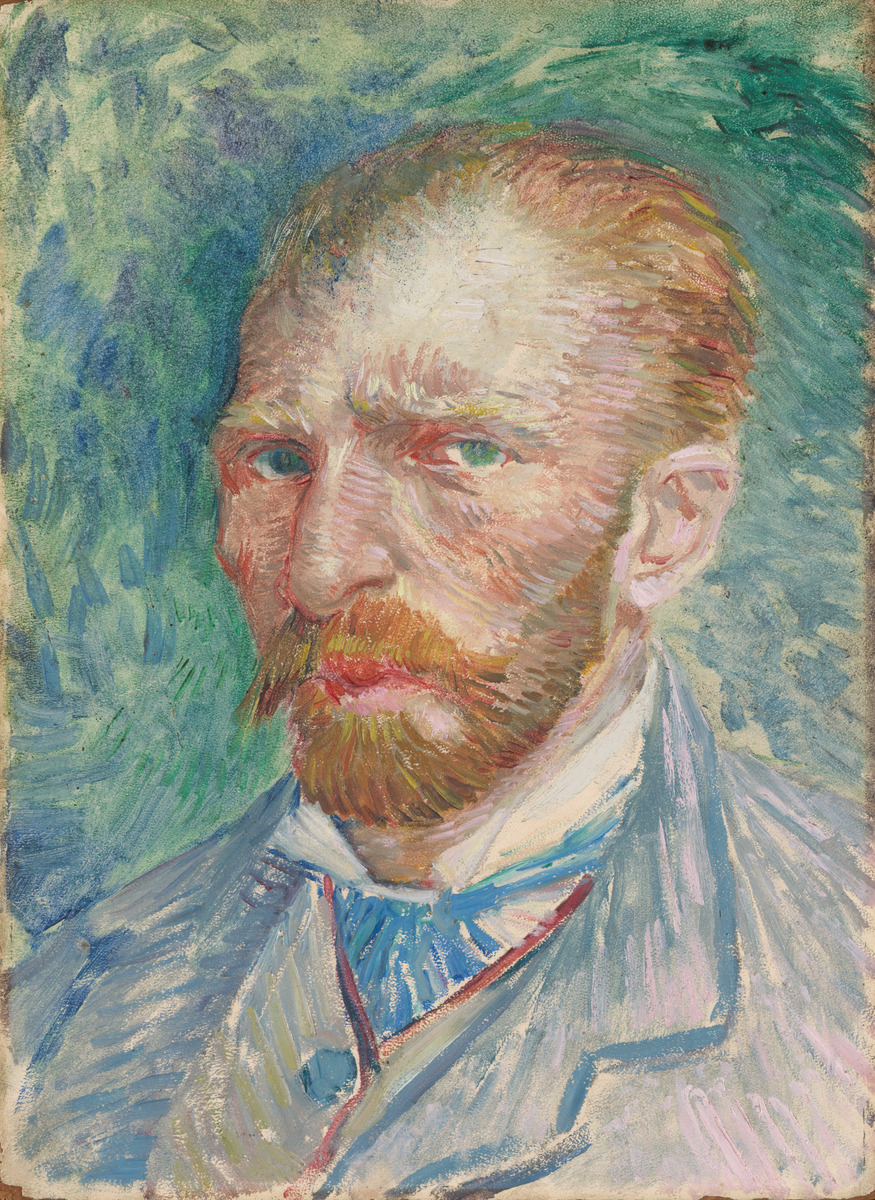

1. 阪神・淡路大震災30年 大ゴッホ展 夜のカフェテラス(神戸市立博物館)

傑作《夜のカフェテラス》などでゴッホ前半の画業を辿る

オランダを代表する画家の一人、フィンセント・ファン・ゴッホ(1853-1890)。現在は世界的に高い人気を誇り、唯一無二ともいえる存在感を放つ画家だが、彼の人生は苦難の連続だった。だがゴッホは困難に立ち向かい続け、癒しと安らぎを芸術に見い出した。

阪神・淡路大震災から30年の節目で開催する「大ゴッホ展」の第1期となる本展では、世界で2番目のゴッホ作品所蔵数を誇るオランダのクレラー=ミュラー美術館のコレクションから、《夜のカフェテラス》をはじめとする約60点の作品と、モネやルノワールなど、同時代の作品を展示。オランダ時代からアルルに至る画業前半を紹介し、誰もが知るファン・ゴッホになるまでを辿る。そして2027年に開催する第2期では、《アルルの跳ね橋》《夜のプロヴァンスの田舎道》などが来日し、アルルから晩年までの画業後半に迫る。土日祝は入場予約優先。

阪神・淡路大震災30年 大ゴッホ展 夜のカフェテラス

会期:9月20日(土)~2026年2月1日(日)

場所:神戸市立博物館(兵庫県神戸市中央区京町24)

時間:9:30~17:30(金土は20:00まで)

休館日:月曜、12月30日~1月1日

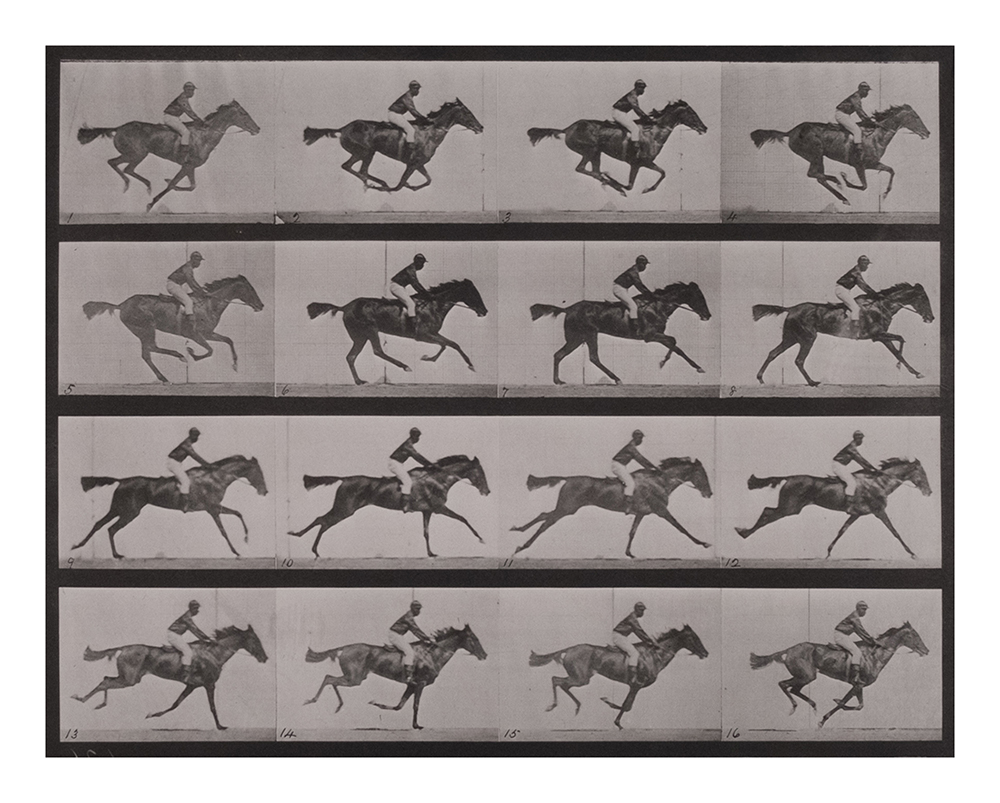

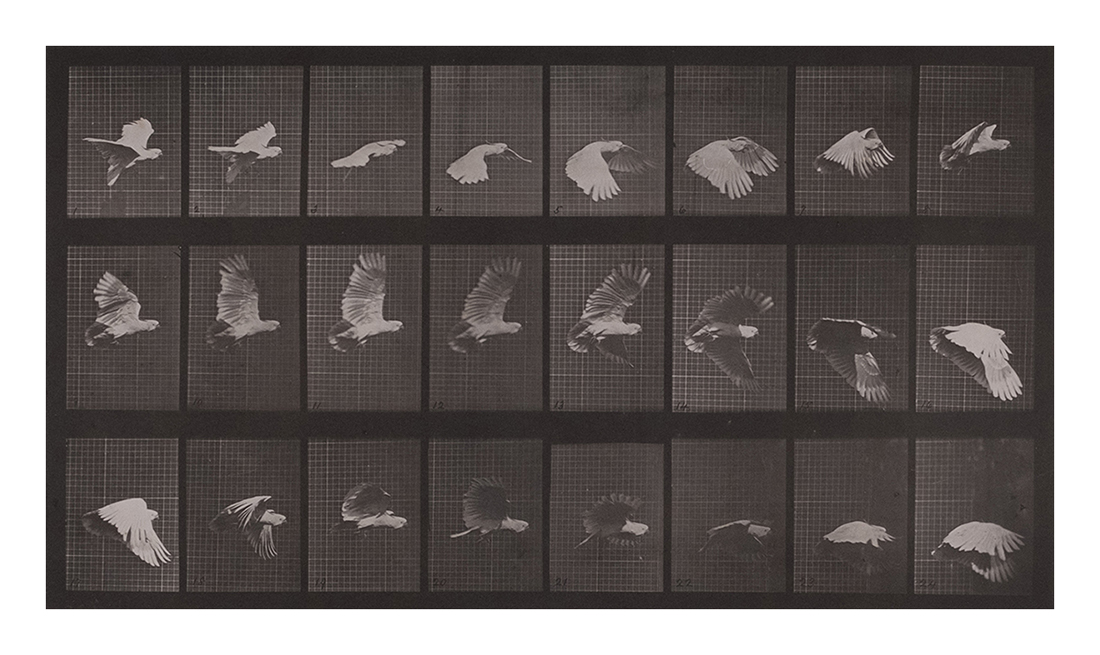

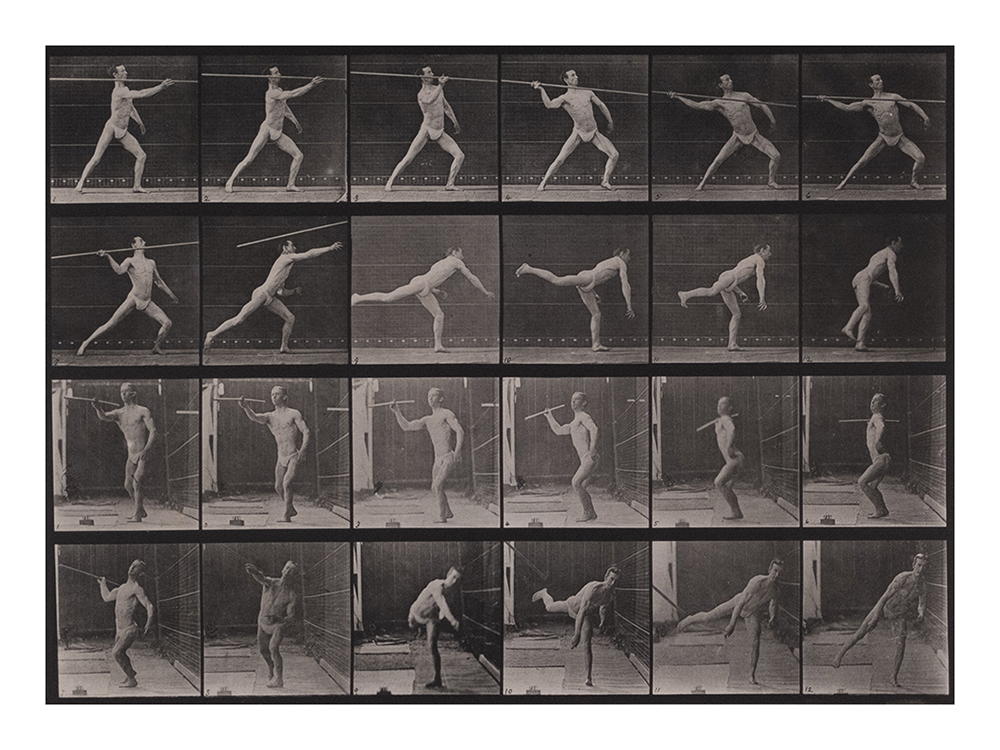

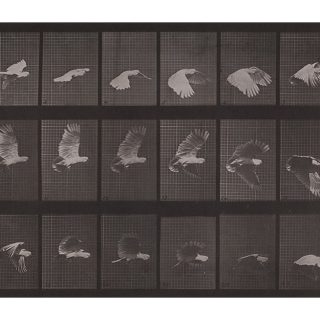

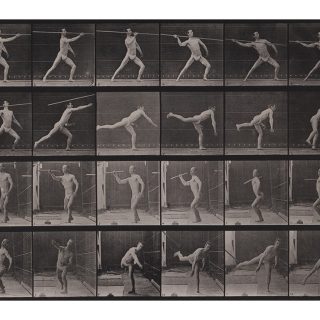

2. 動画の原点『アニマル・ロコモーション』「連続写真に取り憑かれた男 エドワード・マイブリッジ」(フジフイルム スクエア 写真歴史博物館)

動画の祖となった記念碑的作品を公開

19世紀に活躍したイギリス出身の写真家、エドワード・マイブリッジ(1830–1904)は、映画や動画、アニメーションの先駆者として、視覚芸術の歴史において最も偉大な写真家の1人とされている。彼は世界で初めて、走る馬の連続写真の撮影に成功。1887年にその写真集『アニマル・ロコモーション(動物の運動)』を刊行した。

本展は、富士フイルム株式会社が所蔵する『アニマル・ロコモーション』の連続写真107組の中から、フォトグラヴィア(イギリスの写真発明者の一人であるW. H. フォックス・タルボットが1850年代に原理を考案し、1870年代に実用化された写真印刷技法の一種)で制作された21組の作品を厳選して展示する。マイブリッジ撮影の写真が掲載された『The Horse in Motion(動く馬)』(1882年)や、同時代に活躍し、写真銃(ライフル銃の形状を模した連続撮影のできる写真機)を発明したフランスの生理学者エティエンヌ=ジュール・マレー(1830–1904)の『Le Vol Des Oiseaux(鳥類の飛行)』(1890年)など、本作に関連する希少本もあわせて展示する。

動画の原点『アニマル・ロコモーション』「連続写真に取り憑かれた男 エドワード・マイブリッジ」

会期:10月1日(水)~12月26日(金)

場所:フジフイルム スクエア 写真歴史博物館(東京都港区赤坂9丁目7-3)

時間:10:00~19:00(12月26日は16:00まで、入場は10分前まで)

休館日:なし

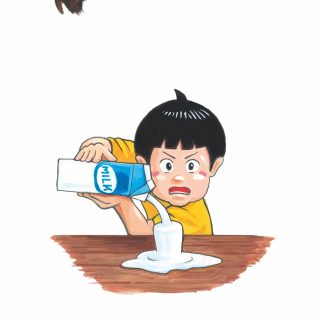

3. 鈴木のりたけ「大ピンチ展! プラス」(PLAY! MUSEUM)

大人も子どもも「大ピンチ」に立ち向かえ!

絵本作家の鈴木のりたけによる、シリーズ累計270万部を突破したミリオンセラーの絵本『大ピンチずかん』(小学館)。「ぎゅうにゅうが こぼれた」「たんじょうびケーキが たおれそう」など、子どもが生活の中で遭遇する大ピンチを取り上げ、その対処法や、似ている大ピンチ、大ピンチからさらに襲いかかる大ピンチなど、あらゆる方向から大ピンチを解き明かす。

全国を巡回する大人気展である本展は、鈴木自らが考案し、制作した「ピンチ・エンターテインメント」の中で、来場者は絵本の中を巡るように遊べる。会場内には4つのピンチ「みるピンチ」「なるピンチ」「かんがえるピンチ」「とびこむピンチ」が待ち構えており、来場者同士が触れあいながら「ピンチ」に挑む。同会場限定として、デビュー作品の絵本原画や、『大ピンチずかん』のラフスケッチなどの特別展示や、絵本や展示から着想を得たコラボメニューが楽しめるカフェが設けられる。

鈴木のりたけ「大ピンチ展! プラス」

会期:10月8日(水)~12月7日(日)

場所:PLAY! MUSEUM(東京都立川市緑町3-1 GREEN SPRINGS W3棟 2F)

時間:10:00~17:00(土日祝は18:00まで、入場は30分前まで)

休館日:なし

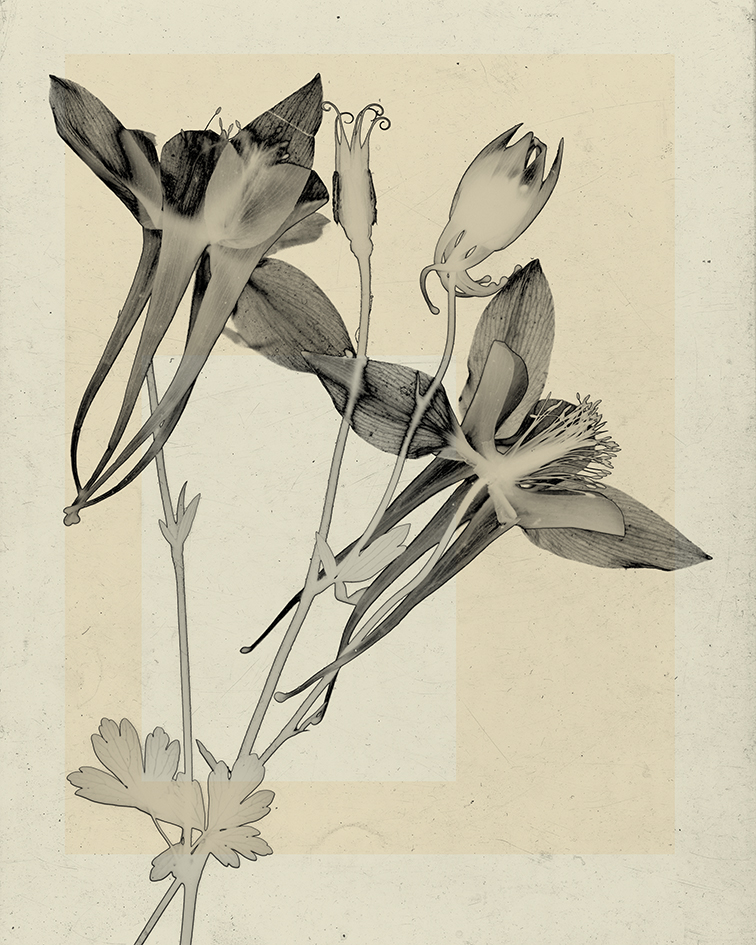

4. トーマス・ルフ | Two of Each(ギャラリー小柳)

2作品間に立ち上がる緊張や余白

ドイツを代表する写真家のトーマス・ルフは、デュッセルドルフ芸術アカデミーでベルント&ヒラ・ベッヒャー夫妻の薫陶を受けた。ベッヒャー派の特徴であるタイポロジー(類型学)的な視点を踏襲しながらも、ルフの実践は自らシャッターを切る行為から既存のイメージの再構成まで幅広い展開を見せ、一貫して写真表現の本質を問い続けている。

同ギャラリーの開廊30周年記念展の1つとして開催する本展は、日本で2016年以来9年ぶりのルフの個展でもある。これまで同ギャラリーで紹介してきたルフの代表的なシリーズから「Substrate」と「negatives」を改めて展示するとともに、近年の新作より「flower.s」と「untitled#」が本邦初公開される。タイトルの通り、作品は2点ずつ並べて展示する。2作品の間に立ち上がる緊張や余白を読み解くことで、「写真とは何か」というルフの問いかけに改めて向き合う機会となるだろう。

トーマス・ルフ | Two of Each

会期:10月18日(土)~12月13日(土)

場所:ギャラリー小柳(東京都中央区銀座1-7-5 小柳ビル9F)

時間:12:00~19:00(11月7日~9日は10:00~18:00)

休廊日:日月祝(11月9日を除く)

5. SIDE CORE Living road, Living space / 生きている道、生きるための場所(金沢21世紀美術館)

SIDE COREが挑む「異なる場所をつなぐ表現」

アートチームのSIDE COREは、東京を活動の舞台としながらも日本各地でもプロジェクトを展開してきた。それは、2011年の東日本大震災を契機に実感した「都市はあらゆる側面で他の地域に依存して成り立っている」という気付きが背景となっている。そして彼らはストリートカルチャーを「都市の公共空間における表現」に留めずに、「道=異なる場所や価値観を媒介するもの」として再定義してきた。

本展は「道路」や「移動」という視点から、「異なる場所をつなぐ表現」をテーマとしている。「道や移動」をテーマにした作品展示に加え、展覧会ゾーンに期間限定で開設される無料のスペースなどを通して、美術館という空間に「別の道」を開いていく。さらに、ゲストアーティストとして森田貴宏、スティーブン・ESPO・パワーズ、細野晃太朗を招いて、スケートボードやグラフィティ、音楽イベントといったストリートカルチャーの表現を通して、制度に拠らない生きる術を日常のなかに編み出し、それをグローバルなコミュニティで共有していく表現運動にフォーカスを当てる。

SIDE CORE Living road, Living space / 生きている道、生きるための場所

会期:10月18日(土)~2026年3月15日(日)

場所:金沢21世紀美術館(石川県金沢市広坂1-2-1)

時間:10:00~18:00(金土は20:00まで)

休館日:月曜(10月27日、11月3日、24日、1月12日、2月23日を除く)10月28日、11月4日、11月25日、12月29日~1月1日、1月13日、2月24日