世界のアート業界人・VIPが来場! 「Paris+, par Art Basel」アーティスト&ギャラリーベスト9

今年初開催された「Paris+, par Art Basel」が10月22日、大盛況のうちに閉幕した。その会場から、ARTnewsが厳選したベストブースをお届けする。

Paris+の会場は、エッフェル塔の眼下に広がる公園、シャン・ド・マルスの南端にあるグラン・パレ・エフェメール。前週のフリーズ・ロンドンほどの長い列にはならなかったものの、開場直後の数時間は来場者でごった返した。また、アート・バーゼルでおなじみの世界時計には、他の開催地(香港、マイアミビーチ、スイスのバーゼル)の現地時間に加えて、パリ時間を示す4つ目の時計が加えられていた。

参加ギャラリーの話によると、一部の出展作品はかなりの注目を集め、午後1時までに売れた作品も少なくなかったという。たとえばギャルリー・ルロンのブースでは、副社長で共同経営者のメアリー・サバティーノが「(引き合いは)とても活発だ」と語り、そこへやってきたアート・バーゼルのグローバルディレクター、マーク・シュピーグラーも、会場でフランス語以外の言語が飛び交っているのは、数多くのコレクターが国外から来ていることの表れだと別のディーラーと話していたところだと付け加えた。

実際、会場の通路は国際的な顔ぶれのコレクターでいっぱいで、グレン・ロウリー、リサ・フィリップス、マッシミリアーノ・ジオーニ、アレックス・ガルテンフェルドといった有名美術館の館長やキュレーター、フランスの元首相マニュエル・ヴァルスの姿も見られた。また、出展はしていないが視察のために訪れたディーラーも少なくない。会場の入り口に近い方の半分に人が集まる傾向があったが、VIPの多くが午後まで会場に残り、上階のVIPラウンジに入場待ちの列ができるほどだった。

それでは、2022年のParis+のベストブースを紹介しよう(各見出しはアーティスト名/ギャラリー名の順に表記)。

Daniel Buren and Adel Abdessemed(ダニエル・ビュレンとアデル・アブデスメッド)/Galleria Continua(ガレリア・コンティニュア)

1972年のドクメンタ5でダニエル・ビュレンが発表した《Exposition d'une exposition, une pièce en 7 tableaux(展覧会の展覧会、7枚の絵で構成される1枚)》は、複数の展示室を覆うストライプ(8.7センチ幅)の壁紙のような作品で、何がアートとみなされるかという問題を提起したものだ。コンティニュアは、この作品をアップデートしたバージョンを販売作品の1つとして出展し、ブースの壁面を使って掲示した。白とピンクがかったベージュのストライプは、50年経った今でもインパクトがある。

それと対照的なのが、アデル・アブデスメッドの作品《Le vase abominable(忌まわしい花瓶)》(2013)だ。さまざまな電線やコンピュータの部品、そして爆発性物質でできた土台の上に大きな花びんを置いた迫力のある彫刻で、人工物が文化を創造し、あるいは破壊するという両極端の目的で使用されうるという現代のパラドックスを描いている。ちなみに、アブデスメッドは、パリのマレ地区にあるガレリア・コンティヌアのギャラリーで個展を開催中だ(2023年1月7日まで)。

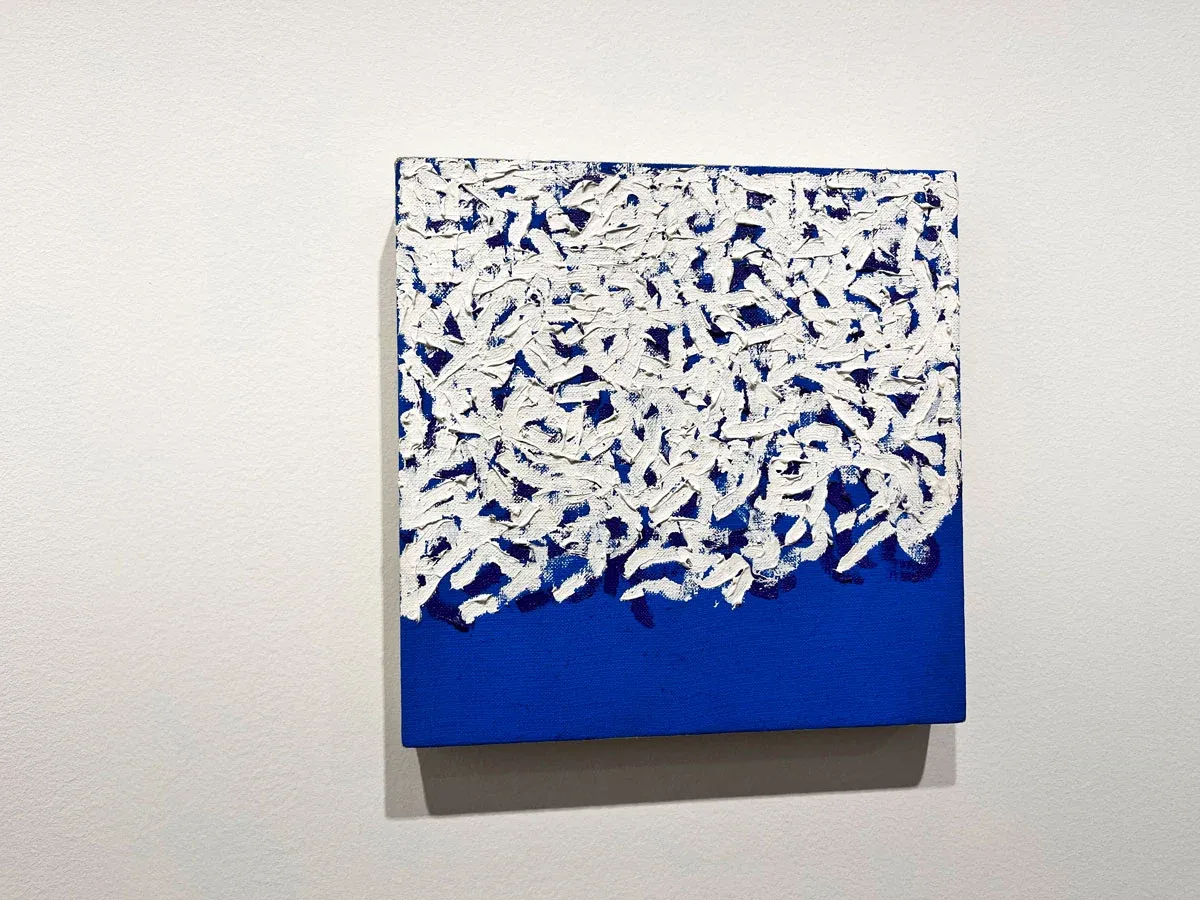

Robert Ryman(ロバート・ライマン)/David Zwirner(デビッド・ツヴィルナー)

デビッド・ツヴィルナーがブースに設けた専用スペースでは、偉大な画家、故ロバート・ライマンが1950年代後半から60年代前半に描いた作品5点が史上初めて公開された。アートフェアの会場では、小さくておとなしいタイプの作品は見落とされがちだが、ライマンの絵は例外だ(なお、ペース・ギャラリーのブースでも、2004年のライマンの絵画が出展されていた)。ライマンは、白い正方形の抽象画(とはいえ、もちろん何度も絵の具を塗り重ねて描かれている)で知られているが、今回出展されたものでは、小さめのカンバスに白以外の色を見ることができる。

たとえば、64年の無題の作品は、枠に張っていない茶色の麻布に白と黄土色の薄い筆跡をきっちりと並べたライマンの本領発揮と言える傑作で、その頃発売されたビニールポリマー塗料「ニューマスター」を使い始めたばかりのライマンが、試行錯誤しながら制作していたことをうかがわせる。ブースでとりわけ目を引いたのは、《Untitled Study(無題の習作)》(1963)だ。深い青を全体に塗った正方形のカンバスにライマンらしい太く白い筆跡が踊るように描かれ、下4分の1ほどの背景には青がそのまま残されている。

Alvaro Barrington(アルヴァロ・バーリントン)/Sadie Coles HQ(セイディ・コールズHQ)

注目の若手アーティスト、アルヴァロ・バーリントンは、ロンドンのセイディ・コールズHQのブースで見事な新作2点を発表した。バーリントンは2019年からロンドンのノッティングヒル・カーニバルとコラボレーションをしており、今回の作品2点も今年のカーニバルで、ソカ(トリニダード・トバゴ発祥のポピュラー音楽)のミュージシャン、ミスター・キラの公演中にライブ制作されたものだ。作品は流れていた音楽のビートに合わせてハミングするかのようで、表現主義的な力強い筆使いで背景と人物を描いている。

Kehinde Wiley(ケヒンデ・ワイリー)/Templon(テンプロン)

ニューヨーク在住のアーティスト、ケヒンデ・ワイリーは、ここ数年目覚ましい活躍を見せている。バラク・オバマの肖像画を描き、アメリカン・エキスプレスのプラチナカードをデザインし、2021年12月から22年4月までロンドン・ナショナル・ギャラリーで個展が開かれ、今年はヴェネツィア・ビエンナーレのコラテラルイベントにも参加した。現在はパリのオルセー美術館で個展が行われている(23年1月8日まで)。

フランスでワイリーが所属しているギャラリー、テンプロンは、会場でひときわ目立つ大きな楕円形の絵画《Christian Martyr Tarcisius (El Hadji Malick Gueye)(キリスト教殉教者、聖タルチシオ〈エル・ハジ・マリック・ゲイェ〉)》を出展。ヴェネチアで展示中の作品と関連するテーマの絵画で、目を閉じた黒人が白いシーツのベッドに腹ばいになり、多くの花々に囲まれて、まるで光を放っているかのように描かれている。その近くには、ブロンズ像《The Virgin Martyr Cecilia(聖セシリア処女殉教者)》(2022)が展示されていた。

Caroline Achaintre(キャロライン・アシャントル)/Art: Concept(アート:コンセプト)

ロンドン在住のアーティスト、キャロライン・アシャントルはタペストリーにこだわり、中でも古くから伝わる技術であるタフティング(毛糸の束を生地に打ち込んでラグを作る技法)に長年取り組んでいる。女性の手仕事は細やかなものだという先入観を覆すかのような、力仕事とも言えるやり方だ。

アシャントルはタフティングによる壁掛けの大作を多く発表しているが、黄色、金色、茶色、青色、白色、オレンジ色など、さまざまな色の糸を混ぜ合わせて、効果的に仕上げるのが特徴だ。新作《Croaker(不吉な預言者)》(2022)では、2匹の蛇のようなものが向かい合い、仮面を思わせる形になっている。

Maxwell Alexandre(マクスウェル・アレクサンドル)/A Gentil Carioca(ア・ジェンティル・カリオカ)

Paris+に出展された数少ない大型インスタレーションの1つが、マクスウェル・アレクサンドルの《Novo Poder (新しい力)》だ。アレクサンドルはブラジルの新進アーティストで、現在ニューヨークのアートセンター、ザ・シェッドで個展が開かれている(23年1月8日まで)。この作品でアレクサンドルは、いつものようにシルバーのバインダークリップで留めた紙を天井からつるし、小さな迷宮を作り出した(21年にパリのパレ・ド・トーキョーで開かれた個展でも同様のインスタレーションを発表している)。

アレクサンドルが使っている紙は「パルド」と呼ばれ、意図的に選ばれた素材だ。「パルド(茶色)」は人種差別が根強いブラジル社会において、特定の肌の色を指す言葉としても使われる。この作品の半分には、リオデジャネイロにあるブラジル最大のファベーラ(スラム街)、ロシーニャ地区で育ったアレクサンドルが出会った様々なブラジルの黒人の姿が描かれている。そして、残りの半分は、中に何もない巨大な金の額縁を描いた絵だ。インスタレーション全体で、いまだに黒人アーティストの作品が美術館から排除されていること、黒人が歴史的に美術館やアートフェアの主要な観客とはみなされていないことが示唆されている。

Peter Uka(ピーター・ウカ)/Mariane Ibrahim(マリアン・イブラヒム)

ピーター・ウカの《Skate(スケート)》は、Paris+のために特別に制作された傑作だ。ウカは2021年にマリアン・イブラヒムのシカゴのギャラリーで個展を開催。この展覧会は今年初めにニューヨークのFLAGアート・ファンデーションに巡回している。ウカの作品には、記録されることのない日常の瞬間を取り上げ、特にナイジェリアで過ごした子ども時代へのノスタルジーを感じさせるものが多い。

《Skate(スケート)》(2022)もその一例で、公園で黒人の男性5人が楽しげにローラースケートをしている姿を、古いテレビの映像としてクローズアップしている。男性たちが着ている衣服はあざやかな緑、青、赤などで彩られ、ダイナミックな動きを強調している。

Marlon de Azambúja(マルロン・デ・アザンブジャ)/Instituto de Visión(インスティトゥート・デ・ビジオン)

会場内の「新進ギャラリー(Galeries Émergentes)」部門に出展したインスティトゥート・デ・ビジオンのこじんまりとしたブースでは、マルロン・デ・アザンブジャの彫刻が圧倒的な存在感を見せていた。黄色く塗られた壁と黄色のカーペットを背景に、天井から無数の電球をつるしたもので、フェリックス・ゴンザレス=トレスの電球を使った作品や、エリオ・オイチシカが用いた独特の黄色を思わせる。しかし、この電球は普通の電球ではなく、光を放つことははない。機能を失い、ただの見せ物になっている。

はたして、電球を電球たらしめているものは形なのだろうか、それとも機能なのだろうか。そんな問いを投げかけているような作品だ。

Pierre Alechinsky and Jean Dubuffet(ピエール・アレシンスキーとジャン・デュビュッフェ)/Galerie Lelong(ギャルリー・ルロン)

ギャルリー・ルロンのブースの目玉は、ジャン・デュビュッフェの大作《L'Aléatoire(偶発性)》(1967/1968構想、2022制作)だ。赤、青、白のさまざまな形が浮かぶ抽象的な人物像というデュビュッフェらしい作品で、高さは3メートル近い。そのかたわらには、故フィクレ・ゲブレイェソスのすばらしい絵画作品が展示されていた。

デュビュッフェ作品の右側にあるのは、ピエール・アレシンスキーの《Pas autrement(そうでなければ)》(1964)。アレシンスキーがアクリルに移行する前に制作した最後の油彩画だ。コペンハーゲン、ブリュッセル、アムステルダムを拠点に展開した前衛芸術運動コブラ(CoBrA)が1951年に解散してから10年以上を経て、アレシンスキーは悪魔のような顔の群像を表現主義的なスタイルで制作した。アレシンスキーはかつて、コブラは自分の大学のようだったと述べたが、この作品にもコブラの影響が色濃く見られる。今回の展示に先立って洗浄と修復が行われたため、これまでにないフレッシュな印象になっていた。なお、アレシンスキーは、ちょうどParis+のVIPプレビューの日に95歳の誕生日を迎えている。(翻訳:清水玲奈)

*US版ARTnewsの元記事はこちら。