「満たされない欲求」──初期から近年まで、オノ・ヨーコ作品に通底するメッセージを再読する

コンセプチュアル・アートの先駆者、音楽家、そして世界平和を訴える活動家として知られるオノ・ヨーコの大規模な回顧展が、現在シカゴ現代美術館で開催されている。そこに集結した初期の参加型パフォーマンス作品からメッセージ性の高い近年のインスタレーションまでをUS版ARTnewsのシニアエディターがレビューし、オノ作品の底流に流れる精神を考察する。

オノ・ヨーコの《Strip Tease for Three(3人のためのストリップ・ティーズ)》(1966)の初演を見に行った観客は、何を期待していただろう? 衣服を脱いで乳房が露わになる姿を予想していた者も、中にはいたかもしれない。ところが実際に披露されたのはそれとは正反対で、人間の介在が最小限に抑えられたパフォーマンスだった。タイトルをよく見ると、「striptease(ストリップティーズ)」ではなく、「strip tease(ストリップ ティーズ)」になっている。つまり、ストリップとティーズの間にあるスペースがヒントだったのだ。この作品でオノは、興奮の予感で観客を煽りながらも興奮を与えることを否定している。

《Strip Tease for Three》には、上演時間が異なる2つのバージョンがある。一方は5分間、もう一方は約15分間で、どちらの指示書にも舞台上に3つの椅子を置くようにと書かれているが、その上に誰かが座ることの指示はない。両バージョンとも、決して現れることのないセクシーなダンサーを待ち続けるかのように、最後まで椅子は空いたままだ。後にオノが明かしたところによると、このパフォーマンスで剥ぎ取られる唯一のものは「人の心」で、「内に隠された何か」が作品を通じて露わになるという。何も見せずに全てを晒すというのは酷なジョークのようだが、それこそがオノ作品に力を与えるパラドックスなのだ。

ブラのホックが外されることはない

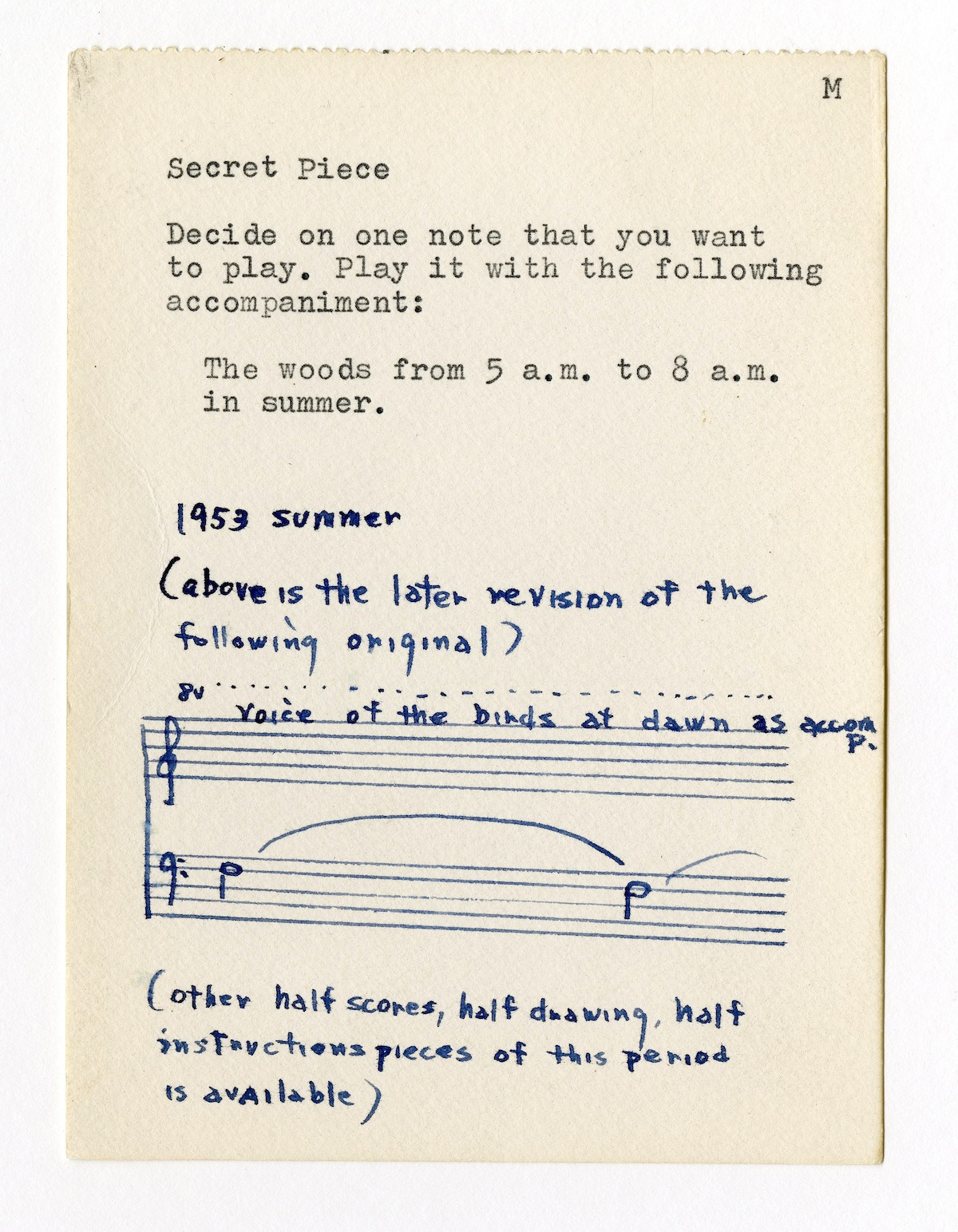

そのオノ・ヨーコの回顧展が、現在シカゴ現代美術館で開催中だ。2024年冬のテート・モダンを皮切りに、2025年のベルリンのグロピウス・バウを経て今年2月22日までシカゴ現代美術館で開かれ、その後はロサンゼルスのザ・ブロードへの巡回が予定されている。さまざまな発見があるこの回顧展に並ぶ作品は200点を超えるが、その大半はオノのパフォーマンスに関するワードスコア(鑑賞者に何らかの行為を促す文章)やエフェメラ(チラシやポスター、資料など)で、目を楽しませる作品は多くない。

カンバスの作品もあるにはあるが、そのほとんどは絵の具が塗られておらず、床に置かれて踏まれていたりする。ライブパフォーマンスも行われているのだが、非常にミニマルなものなので注意していないと簡単に見落としてしまう。たとえば、何人かの人たちが展示室の一角で会話しているだけで、ほとんど何も起きないといった作品だ。また、《Freedom(解放)》という映像作品では、ストリップ(というよりストリップ・ティーズ)も見ることができる。そこにはオノが登場し、ブラジャーを外そうと1分間ほど格闘するが、ホックが外れる気配がまったくないうちに映像は終了する。

「望むものを得られないこと」

こうした作品を見たら、どれほど頭の柔らかい観客でも困惑するはずだ。展覧会を見終わった私は美術館の4階から下に降りるためエレベーターに乗った。すると、どこかに隠されたスピーカーからトイレを流す音が聞こえてきて、同乗している来館者たちがクスクス笑い始めた。これはオノの《Toilet Piece(トイレ・ピース)》(1961)という作品で、現在は壁に解説文が貼られている。しかし私が行ったときにそれはなく、来場者は少々下品な彼女のジョークが面白かったからというより、何が起きているのかよく理解できずに笑いでごまかしていたのだろう。

しかし、理解できないことがポイントなのだ。なぜなら、彼女の作品は望むものを得られないこと自体がテーマなのだから。たとえば、《Smoke Painting(煙の絵)》(1961)という作品では、パフォーマンスを行う鑑賞者に向けた手書きのインストラクションが、絵画を制作するよう求めている(今回展示されているのは日本語のテキスト)。ただし絵の具を使うのではなく、カンバスあるいは既存の絵画にタバコで火をつけるよう指示し、「カンバス全体、あるいは絵画全体が燃え尽きた時点でその絵画は終了する」と文章を締めくくっている。つまり絵画が燃え尽きて初めて、その作品が完成するというわけだ。

ジュリエット・ビンガム、パトリツィア・ダンダー、アンドルー・デ・ブルン、そしてシカゴ現代美術館のジャミラ・ジェームズがキュレーションを担当した巡回回顧展「Yoko Ono: Music of the Mind(オノ・ヨーコ:心の音楽)」は、今、我われが親しんでいるのとは少し異なるオノ・ヨーコ像を提示している。とはいえ、そこに展示された1960年代から70年代初頭にかけての作品が特別珍しいわけではない。それらは10年ほど前にニューヨーク近代美術館(MoMA)が開催した素晴らしい展覧会で紹介されていたし、デヴィッド・シェフが2025年に出版したオノの伝記もフルクサス時代の活動を余すことなく伝えている。

わたしたちが知るオノ・ヨーコ以前

「ジョン・レノンの恋人」というレッテルが貼られ、さらに女性蔑視的かつ真実でもない「ビートルズ解散の元凶」という理由でオノが非難された時代は、幸いなことに過去のものとなったようだ。その一方で、近頃オノの展覧会で最も来場者の注目を集めるのは、戦争の邪悪さや平和の大切さに関する明快な主張を伝え、必ずしも深い思考を必要としない近年の作品である場合が多い。

おそらく、抗議のメッセージがはっきりしている作品の方が観客にとって分かりやすいのだろうが、私には少々分かりやす過ぎるのではないかという気がする。その一例が、シカゴ現代美術館の回顧展に展示されている《PEACE is POWER》(2017)だ。作品のタイトルとなっているフレーズが、24の異なる言語で美術館の窓に掲示されているインスタレーションで、同展では数少ないインスタグラム映えする作品と言える。

オノの初期作品は尖っていて、どこか突き放すような感じがするものが多いが、近年の作品はそうではない。彼女が《Museum of Modern (F)art(近代[屁]美術館)》という作品で、ゲリラパフォーマンスという非公式な形ではあるが、ニューヨーク近代美術館でのデビューを果たした1971年以降に手がけたものが、この回顧展に数点しかない理由もそこにありそうだ。

繰り返される破壊を示唆した初期作品

では、彼女の初期作品にも抗議のメッセージは込められているのだろうか? 今回の大規模展でこの問いが探求されるのは、最初のいくつかの展示室だ。ここで目にすることのできる最も古い作品《Lighting Piece(ライティング・ピース)》(1955)のワードスコアには、「マッチに火をつけ、その火が消えるまで見る」というたった1つの文が書いてある。

この作品が初公開されたのは、1961年にニューヨークで開かれたコンサートイベント「AOS – To David Tudor(AOS デイヴィッド・チュードアに捧ぐ)」でのことで、イベントのタイトル(*1)は、テートのキュレーターであるジュリエット・ビンガムが充実した展覧会図録の中で書いているように、「戦争の『青い混沌』」に関係したものだった。アメリカ軍の爆撃機が投下した焼夷弾によって日本が焼け野原となったのを自らの目で見たオノは、《Lighting Piece》のような初期作品で、破壊は繰り返されるものであることを示唆している。

*1 AOSは日本語の「青」からとったAOと、英語の「chaos(カオス)」からとったOSを合わせた造語。

こうした破壊に私たちはどう対処すべきなのか? オノはその問いに対して、お互いに、そして世界と関わるための新たな方法を見つけろと言っているように思える。穴の空いた白いカンバスを吊るした《Painting to Shake Hands(握手をする絵)》(1961)は、まさにそれを呼びかけている。この絵では、両側から鑑賞者が腕を差し込んで作品越しに握手をすることができる。しかし握手をしている間、両者は視線を交わせない。握手を促す絵が完全な交りの妨げとなっているからだ。

反権力の姿勢を貫いてきたアーティスト

オノの初期作品の核には、後に彼女が手がけるようになった温かみのある作品とは相容れない暗さがある。有名な《カット・ピース》(1964)の最初のバージョンでは、観客はハサミでパフォーマーの衣服を切り取るよう求められ、終了の判断はパフォーマーに委ねられている。当時はオノ自身が舞台に上がり、身に着けていた衣類のほとんどを切り取られるまでじっとそこに座り続けた。シカゴ現代美術館にはそのパフォーマンスを記録した写真が展示されているが、彼女は観客の訝しげな視線に屈するのを拒むかのように無表情を保っている。

《カット・ピース》はある種の抗議行動だった。それは権力に屈することがなかったアーティストによる、究極の不服従の表明だ。シカゴ現代美術館には、1969年に彼女がジョン・レノンと作った有名なポスター《WAR IS OVER! IF YOU WANT IT(戦争は終わる!あなたがそう望むなら)》など、より分かりやすく反戦のメッセージを打ち出した作品も展示されているが、こうした作品は彼女の反権力の姿勢がその後も続いていたことを証明している。

展示の中には、《Half-a-Room(部屋の半分)》(1967)と題されたインスタレーションもある。そこではバスケットやケトル、壁に飾られた絵など、部屋に置かれた全てのものが半分に切断され、当然ながら実用性が失われている。こうした不可能な完全性というテーマは、鑑賞者が割れた陶器の破片を接着剤で貼り合わせるよう促される《Mend Piece(修復ピース)》(1966)にも見られる。私は同じカップのものと思われる2つの破片を接合しようと試みたが、どうしても上手くいかなかった。

《Mend Piece》の難しさをさらに壮大なスケールで展開しているのが、《Helmets (Pieces of the Sky)(ヘルメット[空の破片])》(2001)だ。このインスタレーションで逆さまに吊るされた軍用ヘルメットには、青い空のジグソーパズルが入っており、鑑賞者はそのピースを自由に持ち帰れる。この作品に託されているのは、いつかピースを持ち帰った全ての人々が集い、一緒にパズルを完成させる日が来ることへの希望だ。

だが一体どうやってピースを持ち帰った人を見つけるというのだろう? 計画するのも骨の折れる作業で、実行に移すのはさらに難しそうだ。だがきっと、そうした難しさすら意図的に組み込まれているのだろう。《Helmets (Pieces of the Sky)》は一見、楽しい遊びに思える作品だ。それが決して完成できないパズルだと気づくまでは。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews