オノ・ヨーコ再考──財閥の令嬢はなぜアメリカを目指し、アーティストとなったのか

前衛芸術家として、ジョン・レノンのパートナーとして、そして反戦活動家として、常に毀誉褒貶にさらされてきたオノ・ヨーコ。現在、91歳になったオノの広範な活動を振り返る大規模展が、ロンドンのテート・モダンで開かれている(9月1日まで)。この機会に、改めて彼女の生い立ちから現在までをたどり、オノ・ヨーコという存在を考察する。

ジョン・レノンとの運命的な出会い

それはこんなエピソードから始まった。

1966年11月8日、レコーディングセッションを終えたジョン・レノンは、ロンドンのメイフェア地区にあるインディカ・ギャラリーに立ち寄った。ポール・マッカートニーやギャラリーオーナーの1人、ピーター・アッシャーを通じて、ここの顔馴染みになっていたからだ。ミュージシャンで音楽プロデューサーでもあるアッシャーは、歌手マリアンヌ・フェイスフルの夫、ジョン・ダンバーともう1人の3人でインディカを共同経営していた。

そのときはまだ次の個展の設営中だったが、レノンは展示を見て回り、天井に固定された絵の下にある脚立を登ってチェーンで吊るされた虫眼鏡で作品を覗き込んだ。この参加型アート作品は、レノンがしたように虫眼鏡で覗き込むと、カンバスに小さく書かれた「YES」という文字が見えるというもの。数年後にレノンは、わざわざ脚立を登ったのだから「NO」と書かれていなくてよかったと冗談めかして語っている。

ギャラリーにいたアーティストをダンバーに紹介されたレノンは、もう1つの作品に目を止めた。それも鑑賞者に参加を促すもので、タイトルは《Painting to Hammer a Nail(釘を打つための絵)》。レノンは「釘を打ってみてもいいですか」と尋ねたが、翌日のオープニングまでは手をつけないたくないと断られた。しかし、がっかりしている彼を見たアーティストは少し態度を和らげ、5シリング払ってくれればいいと言う。「じゃあ、想像の5シリングを払って、想像の釘を打ち込むことにします」──それが、ロックンロール史上最も有名な恋の1つの始まりだった。

そのアーティスト、つまりオノ・ヨーコの物語がレノンの物語と絡み合ったことで、彼女はアート界のみならず、ポップカルチャーの領域で絶大な知名度を誇る一握りのアーティストの1人となった。それ自体は驚くに当たらないが、フリーダ・カーロやアンディ・ウォーホル、サルバドール・ダリ、パブロ・ピカソといったカリスマ的アーティストと違うのは、「ビートルズを解散させた女」という女性差別的な悪名が、彼女の作家としての活動を霞ませるほど大きくなったことだ。オノは現実に起きたメロドラマの登場人物に過ぎないと見なされ、世間の人々の認識の中でアーティストから単なる記号的存在へと変換されてしまった。

しかし、フルクサス運動と関わっていたオノは、レノンと出会った頃にはすでに戦後の前衛芸術の世界で確固たる地位を築いていた。複数の芸術形式を跨いで活動するさまざまな国籍のアーティストたちが参加していたフルクサスは、完成した作品自体よりもプロセスを重視し、その後に勃興したパフォーマンス・アート、コンセプチュアル・アート、ビデオ・アートの基礎を築いた。レノンがどんな感想を抱いたかは分からないが、彼がインディカ・ギャラリーで出会った作品は、「芸術」と「生きること」の融合というフルクサスの考え方に沿ったものだった。

1980年にレノンが妄想に駆られたファンに殺害されてから数十年の月日が経つが、オノはその間に(ビジュアル・アーティストとしてだけでなく、作家や映画制作者、ミュージシャンとして)アート界の内外で再び注目されるようになった。たとえば、2000年にニューヨークのジャパン・ソサエティで開催された展覧会「YES」は、その後ミネアポリスのウォーカー・アート・センターやサンフランシスコ近代美術館などを巡回している。

2015年には、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で、1960年から1971年までに制作されたオノの作品を紹介する展覧会が開かれた。1971年は、彼女が「非公式」なMoMAデビューを飾った年とされる。というのは、同美術館の許可を得ずに敷地内で香水を振りかけた無数のハエを放つというゲリラパフォーマンスを行ったからだ。そして今年、ロンドンのテート・モダンでは、1950年代半ばから現在に至るまでの活動を網羅した大規模な展覧会が開催されている。

オノの業績を振り返る機会が増えたのは歓迎すべきことだが、こうした展覧会はともすると、彼女のキャリアの中でレノンと過ごした日々が空白期間であるかのような印象を与えてきた。しかし、それは真実から程遠い見方だと言える。1971年に彼女がMoMAで仕掛けたパフォーマンスからも明らかなように、オノはレノンと出会ってからもずっと制作活動を続けていた。さらに言うなら、オノが主導権を握るさまざまなコラボレーションで、パートナー的な位置付けなのはレノンのほうだったのだ(2人の実践を単なるセレブの遊びだと見なす向きもあるが)。

このように、オノの人生と芸術はさまざまな意味で興味が尽きない。それを今一度振り返ってみよう。

子ども時代に経験した戦争と名家ゆえの重圧

オノ・ヨーコは、3人きょうだいの長女として1933年2月18日に東京で生まれた。小野家は裕福だが転居がちな家庭で、武家の出だった父親はクラシックピアニストから銀行家に転身。その職業柄、一家は日本とサンフランシスコ、ニューヨーク、ハノイなどを行き来していた。母親は、当時日本最大の財閥の1つを率いていた富豪一族の出身だ。

一家は東京の高級住宅街である麻布地区に住んでいた。オノはそこで、12歳のときに1945年3月の東京大空襲を目撃している。3月9日の夜から10日未明にかけ、アメリカ空軍のB-29爆撃機が隊列を組んで東京上空に飛来し、大量の焼夷弾を落としたのだ。攻撃の対象は「軍事的な標的」だとされたが、木造家屋の密集する下町一帯が火の海となり、およそ10万人が犠牲となった。その被害は、イギリス空軍によるドレスデン空襲や長崎の原爆を上回る規模だと見られている。

母親と兄弟が防空壕に避難する中、熱を出して寝込んでいたオノは寝室に残り、街が破壊される悲惨な様子を窓から眺めていたという。一家は無事だったが、オノの母親は子どもたちを連れて田舎に逃れることにした(ハノイに赴任していたオノの父は、このとき中国の捕虜収容所に入れられていた)。手押し車に入る荷物だけを持って、一家は手持ちの金も行く当てもなく東京を後にし、長野県の農村にたどり着いた。しかし、1945年当時の日本のほとんどの地域がそうだったように、この村も食糧難に直面しており、オノの母親は子どもたちを飢えさせないため食料を無心したり、持ち物と交換せざるを得なかった。

オノは、戦争のトラウマが「私の人生に長い影を落とした」と回想している。それに加えて彼女の人生に影響を与えたのは、両親から十分に愛情を注がれなかったことだ。父親の単身赴任中に生まれたオノは3歳になるまで父親に会ったことがなく、貴族的な家の一員としての振る舞いを求められることにも反発を感じていた。そんな彼女は、やがて芸術家として生きることを選び、のちにこう振り返っている。

「それはすさまじいプレッシャーでした。反抗しない限り、私は生きていけなかったでしょう」

前衛芸術に足を踏み入れたきっかけ

オノは視覚芸術を正式に学んだわけではなく、東京の学習院大学哲学科に初の女子学生として入学している。彼女が受けた芸術教育は音楽が主で、幼少期にはピアノを習い、1952年に入学したサラ・ローレンス・カレッジ(その頃、一家はニューヨークのスカースデールに住んでいた)では、アルノルト・シェーンベルクら現代音楽の作曲家の12音技法に親しんだ。また、彼女がパフォーマティブな作品を手がけるようになったのは、少女時代に母親に連れられて観た歌舞伎の影響があるかもしれない。

1956年、彼女はジュリアード音楽院でピアノを学んでいた一柳慧と結婚し、大学を中退した(ピアニストで作曲家の一柳は最初の夫で、1969年に結婚したレノンは3番目の夫)。夫妻は結婚後すぐにマンハッタンに居を構え、一柳は当時ダウンタウンのアートシーンの中心人物だった実験音楽の作曲家・音楽理論家、ジョン・ケージの授業をニュースクール大学で受講している。同時期には、ハプニングと呼ばれるパフォーマンスの一ジャンルを開拓したアラン・カプローも一柳とともにこの授業を受けていた。こうした人脈を通じて、オノは1950年代ニューヨークの前衛芸術の世界に足を踏み入れる。

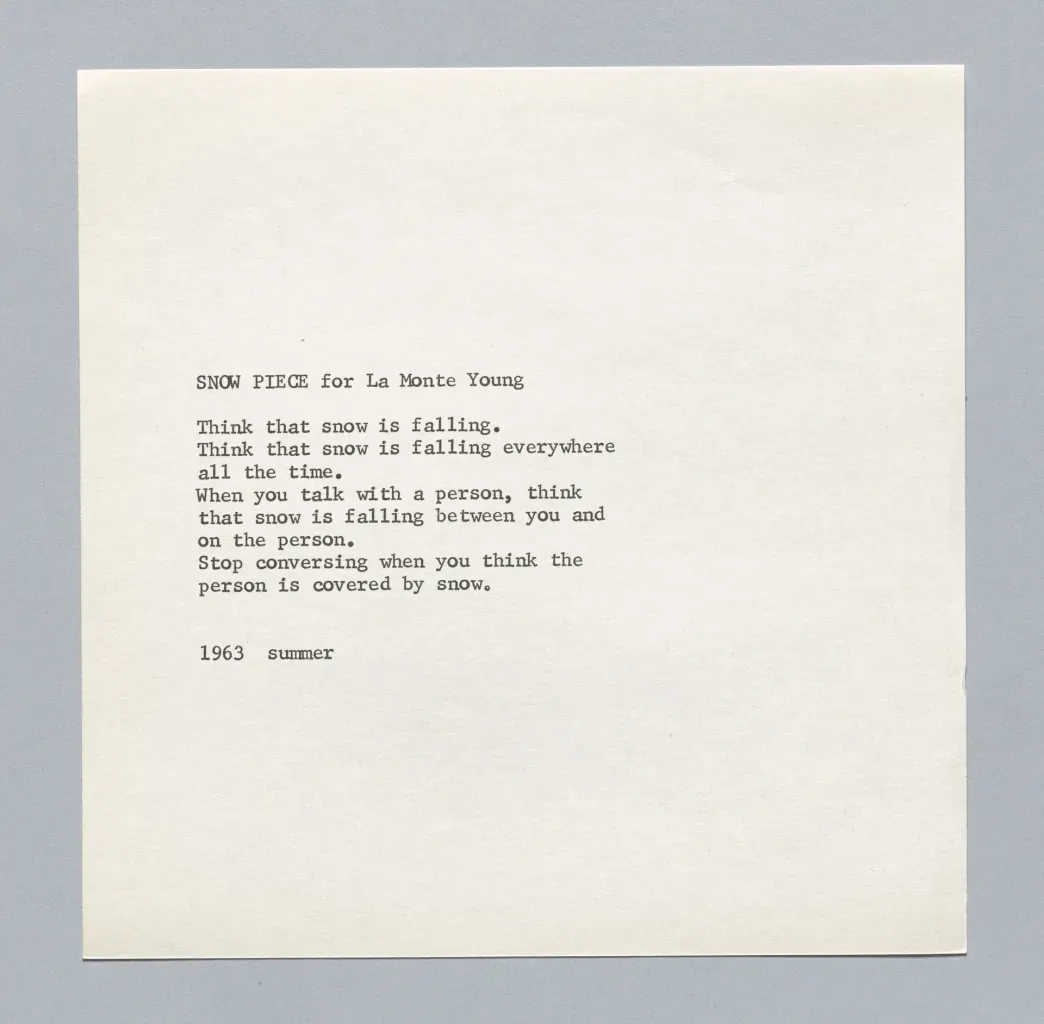

オノはまず、イベント主催者として頭角を表した。1960年にロウアー・マンハッタンのチェンバーズ・ストリートにあるロフトを住居兼スタジオとして借りると、前衛作曲家のラ・モンテ・ヤングの協力を得て、自身のものを含むコンサートやパフォーマンスをいくつも企画。その中には、壁に貼った紙にゼリーを投げつけるというイベントもあった。しかし、1960年代のニューヨークのアートシーンは徹底して男性中心だったため、一連のプログラムはヤングの功績とされた。そればかりか、フルクサス運動の創始者ジョージ・マチューナスが、アップタウンにある自分のギャラリーでオノの企画を流用したプログラムを開催し、彼女を怒らせたこともある。

マチューナスはその埋め合わせとして、自身のギャラリーでオノに個展を開くことを提案した。これが彼女にとって初の個展、そしてそのギャラリーで最後の展覧会となったが、1961年7月のオープニングに出席したのはケージと彫刻家のイサム・ノグチなど、わずか5人だけだったという。そのときの展示作品の1つは、不規則な形に切り取られた陸軍払い下げのキャンバス地を床に置いたもので、「踏まれるための作品」という手書きのメモが添えられていた。

鑑賞者の参加を呼びかけるこうしたスタイルは、芸術にありがちなシリアスさを茶化すユーモアのセンスとともに、オノ作品の特徴となっていった。そのユーモアには、マルセル・デュシャン(彼女のスタジオで開かれたイベントを訪れたことがあった)のレディメイド作品の影響がうかがえる。だが、《Painting to be Stepped On(踏まれるための絵)》(1960/1961)や《Apple(リンゴ)》(1966)といったオノの作品は、デュシャンの辛辣な皮肉を、瞑想的な禅の思想で和らげているように感じられる。

1960年代半ばの伝説的パフォーマンス

オノの作品は常に、スタイルも内容も驚くほど一貫している。1955年の初作品は、「マッチに火をつけて、消えるまで見ていること」という指示(インストラクション)をカードにタイプしたものだが、後年のパフォーマンスや映画でもこうしたスタイルがそこここに見られる。

しかし、全ての作品がそれほど穏やかだったわけではない。その一例が、《Cut Piece(カット・ピース)》という身体を張ったパフォーマンスだ。オノは観客の前に静かにひざまずき、ハサミで自分の衣服を切り取るよう呼びかけた(1965年にカーネギー・ホールで上演された際にメイスルズ兄弟が記録した映像が残っている)。このパフォーマンスは、特権的立場にいる男性からの侮辱に耐える女性を表したフェミニズム的な告発として受け止められたが、オノ自身は広島と長崎が受けた核兵器による壊滅的破壊を想起させるものだと述べている。ともあれ、自らの身体を脅かすことを観客に呼びかけるオノの手法は、ヴァリー・エクスポートやマリーナ・アブラモヴィッチといった女性パフォーマンス・アーティストの作品に受け継がれていった。

「ビートルズに悪影響を与えた」といういわれなき烙印

ジョン・レノンとの関係は──オノが世界的なセレブの一員になったという以外の意味はないにせよ──彼女のキャリアにおける最も重要な側面であり続けた。ほかのビートルズメンバーの妻たちとは違い、オノは夫の背後に隠れることなく、レノンと一心同体の存在として活動した。一方、ロック界のレジェンドになる前は美術学校に通っていたレノンも、2人のパートナーシップが創造的な可能性を秘めていることを理解していた。

ビートルズファンにとってオノの存在は目障りなものとなっていき、多くを語らない彼女の受動性(これは彼女の性格に由来するものであると同時に美意識の問題でもあった)が、これに拍車をかけた。ファンにとって、彼女はビートルズ解散についての負の感情を投影する格好のスクリーンだったのだ。しかし、オノがジョンと付き合うようになった頃、すでにメンバー同士の関係はギクシャクしていた。

ジョージ・ハリスンは、ソングライターとしてレノンとマッカートニーに一歩譲らなければならないことに不満を募らせていたし、レノンはヘロインに溺れていた(それもオノのせいにされた)。アルバム『リボルバー』や『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』に見られるバンドとしての集中力をビートルズは失っていた。マッカートニーはグループが空中分解しないよう、まとめ役として振る舞っていたが、反感を買うだけだった。

こうした問題は、映画『レット・イット・ビー』に如実に現れている。1970年に公開されたこの映画は、ビートルズのメンバーたちが12枚目のアルバムのために新曲のレコーディングをしたり、数年ぶりのライブ(ロンドンにある彼らの会社の屋上で昼時に行われた)の準備をしたりする様子を捉えている。また、このとき撮影された映像を使って、2021年には『ザ・ビートルズ:Get Back』という全8時間の長編ドキュメンタリーが配信された。どちらのドキュメンタリーでも、オノは観賞用の石のように一言も話さずじっとスタジオに座っている。オノに批判的な人々はこれを見て、彼女がレノンに与えた悪影響を指摘するかもしれない。一方、映像の中でのオノの動き(あるいはその欠如)を見て、カメラの前で演じられた一種のパフォーマンスだと解釈する人も少なくない。

オノとレノンは、ベトナム戦争への抗議活動として行った1969年の「ベッド・イン」や、フィル・スペクターとの共同プロデュースによるアルバム『イマジン』(1971)など、さまざまなコラボレーションを展開した。オノは、アルバムと同じタイトルの大ヒット曲の共同作詞者でもあったが、それは2017年までクレジットされていなかった。

平和へのメッセージで再び注目を浴びる

ここ20年ほど、アーティストとしてのオノに再び注目が集まるようになっている。そして特に近年は、彼女がキャリアを通じて訴えてきた平和主義が前面に出た作品が多い。たとえば、《Helmets/Pieces of Sky(ヘルメット/空のかけら)》(2001)というインスタレーションでは、天井から吊り下げたいくつもの兵士のヘルメットの中に、青空のジグソーパズルのピースが収められていた。また、真っ白な地球儀やカンバスなどのオブジェを用い、鑑賞者に文字や絵を描いてもらう「Add Color(彩色せよ)」というシリーズを1961年に制作していたが、2016年に同シリーズの新しい作品を発表。現在テート・モダンで展示されている最新バージョンでは、シリア内戦によって引き起こされた難民危機を象徴する手漕ぎボートが使われている。

こうして、今また多くの人々がオノに共鳴するようになったことで、ある疑問が湧いてくるかもしれない。アーティストとしての顔と、ポップカルチャーの象徴としての顔、どちらがより重要だったのか、と。しかし、時を経て明らかになったのは、それは常に一体だったということなのだ。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews