現代アートはなぜ、言葉を求めるのか──デュシャン、マグリットから最果タヒまで

現代アートの中には、意味深なタイトルが与えられた作品や、言葉そのものを描写したり作品とするものもある。難解に捉えられがちな現代アートをわかりやすく解説する『現代アートはすごい』の著者である布施英利が、「言葉とアート」の切っても切り離せない関係を考察する。

マルセル・デュシャンから始まる現代アートの流れを概観し、それが現代の詩人・最果タヒの作品世界にまで連なる、というようなことを書いた『現代アートはすごい』という本を昨年末に刊行した。

え? 現代アートの流れが、最果タヒに連なる?

ちょっと意外に思われるかもしれない。そもそもアート(ここでは視覚芸術である美術)というのは、言葉を使わないで表現するものだ。言葉がないから美術であり、絵や彫刻や映像で表現される。

しかし現代アートの世界には、言葉との抜き差しならない、深い関係もある。現代アートの始まりであるマルセル・デュシャンの作品からしてそうだ。

デュシャンが言葉に託したアティテュード

デュシャンの、20世紀のアート作品の中でも一番の代表作と言われる《泉》も、その作品の本質的な領域に、言葉の力が関わっている。男性用便器を美術館に展示しようとして問題作となった《泉》だが、なぜ便器がアートなのかとか、美術というのは作家の造形技術に依るべきものなのに、今でいうホームセンターに売っているような既製品を展示するだけで、なぜアートになるのか? そういう点も重要だが、そこに《泉》というタイトルの言葉が付けられたことも見逃してはいけない。この作品のタイトルは原語で《Fontaine》という。日本語では「泉」という訳語で定着してしまったが、直訳的な意味では「噴水」といった方が近い。泉というと山奥の森の中でひっそりと湧いている水の風景というようなニュアンスだが、噴水というと、公園の噴水のようなもっと人工的な光景とイメージが重なる。便器のことを噴水といったら、ウォシュレットのトイレなども連想する。そんなふうに捉えてもいい。

しかし、ここでは《泉》と《噴水》と、どちらが作品タイトルとして適切かという議論は置いておいて、ともかく便器にタイトル(言葉)がつけられたことで、その作品世界のイメージが広がった、ということだけを指摘しておきたい。便器に「泉」という言葉を付与することで、便器の見え方が変容してしまったのだ。

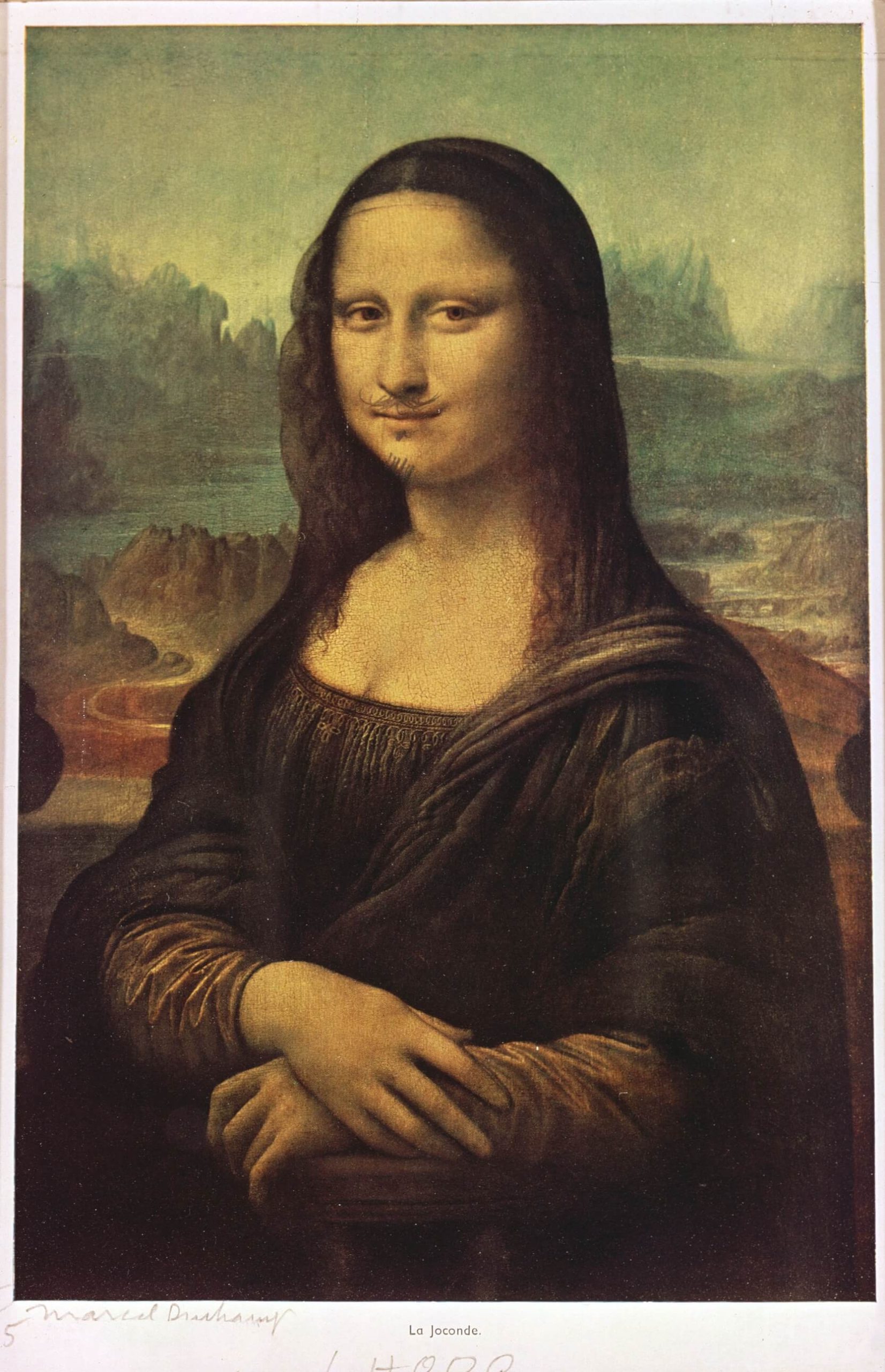

そもそもデュシャンは、「言葉」にこだわりを持っていた。《モナリザ》の顔に髭を付け加えて《L.H.O.O.Q》とタイトルにした作品もある。このアルファベット文字をフランス語で読むと「エル・アッシュ・オ・オ・キュ」だが、この音だけを聞くと、それは「彼女のお尻は熱い」という意味になる。これは「彼女は性的欲求不満だ」という諺でもある。絵の中で微笑んでいるモナリザさんだが、デュシャンの手にかかると、それは性的な欲求不満の女性像、ということになる。そんな言葉遊びが、この作品にはある。アポリネールという友人の詩人を言葉遊びでもじった作品や、窓の立体作品に「フランス式窓」と「未亡人」という二つの意味を掛け合わせた言葉をタイトルに使った作品もある。

デュシャンのアートを成立させている要素には、そんなふうに言葉の世界が関係している。これにはレーモン・ルーセルという文学者の影響があると言われている。ルーセルは、「ほとんど同音ながら、まったく意味の異なる二つの文章」を書くことを試みたような作家だった。そういう意味の二重性が、デュシャンのアートの根底にはある。一つの言葉なのに、二つの意味がある。

言葉というのは、何かの意味を伝えるものだが、それが行き過ぎると、世界のありようを固定してしまい、息苦しいものになる。そこで、同じ一つの文章に、全く異なる二つの意味を盛り込むことで、固定して息苦しくなった世界に揺さぶりをかけ、自由な気分を生み出し、明るい光景がパッと現れるような解放感を味わわせてくれる。ほんらい、アートの役割というのは、そういうものだ。

《泉》にしても、美術とはこういうものだ、こうあるべきものだ、という固定観念に揺さぶりをかけ、世界の見方、アートの見方のもう一つの可能性、もう一つの有りようを見せてくれたものだが、それは「言葉の二重性」というルーセルの文学から得た世界でもあったのだ。

このような、アートと言葉の関係は、ルネ・マグリットの「これはパイプではない(《イメージの裏切り》という作品中の言葉)」にも見て取れる。パイプの絵を描いて、その下に「これはパイプではない」という言葉が添えられている。どう見てもパイプの絵だが、パイプではない、という。たしかにパイプそのものではない。絵に描いた餅と同じで、このパイプを使って煙草を吸うことはできない。これはあくまで絵だ。だから、パイプではない。しかしパイプの絵ではある。いったい、どっちだ。そういう思考のぐるぐる回路に入り込んでいくことで、尽きることのない精神の運動とでもいうものが生まれる。それが、この「作品」なのだ。

そのように、現代アートにおいては「言葉」はとても重要な役割を果たしてきた。それを書いたのが拙著『現代アートはすごい』なのだが、こういう現代アートの流れを見れば、その先にある現在のアートで、やはり言葉の役割に着目することは大切なことだとわかる。そこで『現代アートはすごい』という本では、「デュシャンから最果タヒまで」というアートの見取り図で、現代アートを論じた。

最果タヒの詩にも、言葉の意味の二重性、という構造はみて取ることができる。現代詩だが、現代アートにも通じるものがあるのだ。そもそも、最果タヒは、横浜美術館やさいたまトリエンナーレという、美術(や現代アート)の場で「詩の展示」を試みて、現代アートと関わりが深い。しかも、そういう発表の場という、外面的なことであるだけでなく、詩作品そのものの中に「言葉の二重性」、あるいはデュシャンに連なる現代アート性が内在している。

私が好きな最果タヒの詩に『惑星』という作品がある。「ぼくの体に住んでいるきみはぼくよりもあの子のことが大切で」という一行から始まるこの詩には「ぼく」と「きみ」と「あの子」が出てきて、どうやら三角関係の恋愛詩だと分かる。ところが読み進めると「ぼくは突然惑星になってしまったような、」という一文が出てきて、「ぼく」というのは人間なのか星なのか、どちらなのか?となる。さらに「ぼくの心をきみにあげて、50億年が経過している」と続く。50億年!これは「ぼくという人間」の話ではない。地球が誕生したのが40数億年前だから、それ以前に「ぼく」と「きみ」の関係があった、となる。だから詩のタイトルが「惑星」なのだろう。これは天体の関係を描いた詩なのだ。もちろん、それと同時に恋愛を謳った詩でもある。ここには人間の恋愛と、惑星の関係という二つの世界が、同時に二重写しに描かれている。まさにマルセル・デュシャンがレーモン・ルーセルに学んで現代アートの礎とした、ことばとアートの世界が、最果タヒの詩の中にも実現されている。だから拙著『現代アートはすごい』で、デュシャンから最果タヒまで、という流れで現代アートについて論じてみた。

システム構築の行為そのものをアートにした青柳菜摘

現代アートと現代詩は、これからも密接に関係し合いながら進んでいくことだろう。そういうことを改めて考えさせられる出来事があった。若手の現代アートの世界で、映像を駆使したインスタレーション作品で注目されていた青柳菜摘が、現代詩の芥川賞とも言われる中原中也賞を受賞したのだ。青柳菜摘は、詩集をもう一冊刊行し、そちらは第一回西脇順三郎賞の最終候補作に残った。受賞したのは現代詩の巨匠・吉増剛造氏で、他の候補作品も詩集の出版社大手から刊行されたものばかりだが、その中にあって青柳菜摘の詩集だけ、発行所が「青柳菜摘」となっていて、それだけでも快挙であり驚きだ。

青柳菜摘は、コ本や、という書店でありイベントスペースを運営し、自作の詩集もそこで販売している。作品の制作から、発行・販売までを全部自分でやっている。このシステムの構築自体が、現代アートであり、現代文学の新しい潮流であろう。他人(や会社組織)に頼らないで、全てを自分でやっている。

青柳菜摘の中原中也賞受賞作は『そだつのをやめる』という詩集だが、それに先立って、彼女は『黒い土の時間』という小説を自費出版していた。これは文芸誌『文學界』新人賞に応募し、候補には残ったものの受賞を逃した小説で、それを彼女は現代アートのオブジェのような本という形にした。

この『黒い土の時間』という小説の散文を、分解して、詩の言葉に変容させたのが『そだつのをやめる』という詩集で、この詩集の出現自体も、アートの新しい形と言える。小説の言葉が詞に変容したのだ。彼女の作品世界は、そんなふうに小説の散文と詩の言葉が交錯するだけでなく、それが映像作品や現代アートの作品ともクロスしている。蝶や蝉の成長と、妹の成長を重ね合わせた『孵化日記』という映像インスタレーションの作品があるが、描かれている世界は、彼女の詩の世界とも呼応している。人間と虫を、そのイメージを重なて捉え捉えているのだ。青柳菜摘の出現によって、アートと言葉は、ますます結びついていくことになるだろう。

そんなふうに、言葉とアート(美術)は、現代アートの始まりから現在まで、二重らせんのように、連綿とその関係を絡ませている。言葉がアートに表現の栄養を与え、アートが言葉の世界を豊かにする。

言葉とアートの関係は、そこから生まれる新しいアートは、ますます見逃せない。

ポプラ新書『現代アートはすごい──デュシャンから最果タヒまで』

著/布施英利

便器を展示して、それがアートになるのか? そもそもアートとは何か? わからないからこそ、「現代アート」を「難解」と感じる人は多いのだと思います。 しかし実は、現代アートは小学生でも、その魅力がわかるのです。 すぐれたアートとは、決して難解ではなく、誰でもわかります。 本書では、現代アートの巨匠・マルセル・デュシャンから、詩人・最果タヒまで、 さまざまなアーチストをとおして、現代アートの魅力、楽しみ方を紹介します。

詳しくはこちら