#アンリ・マティス/Henri Matisse

アンリ・マティスは20世紀美術を代表するフランスの画家。「色彩の魔術師」の異名を持ち、フォーヴィスム(野獣派)を主導した。晩年には切り紙絵の技法で新たな表現を開拓。代表作に「帽子の女」「ダンス」などがある。

概要

アンリ・マティス(Henri Matisse, 1869年12月31日 – 1954年11月3日)は、フランス出身の画家であり、フォーヴィスム(野獣派)のリーダー的存在として知られる。鮮やかな色彩と大胆な構図による表現で20世紀美術を代表する巨匠の一人に数えられ、彫刻や版画制作にも取り組んだ。青年期まで法律家を目指していたが、21歳のとき虫垂炎で長期療養し、その際に母から贈られた画材がきっかけで「絵画という楽園」を発見し画家を志す。パリで私立アカデミー・ジュリアンを経てエコール・デ・ボザール(国立美術学校)に進学し、象徴主義の画家ギュスターヴ・モローに師事した。やがて同門のジョルジュ・ルオーやアンデュレ・ドランらと交流し、ポール・セザンヌやフィンセント・ファン・ゴッホの影響も受けつつ独自の作風を模索した。1905年、パリのサロン・ドートンヌに出品した強烈な色彩の《帽子の女》《窓辺の女》は、批評家から「野獣」と評される契機となった。

フォーヴィスムの運動自体は短期間で終息したが、マティスは以後も純粋な色面と装飾的構図を追求し続け、20世紀を通じて精力的に制作を行った。1906年には同時代の画家パブロ・ピカソと出会い、終生にわたる友情と競争関係を築いたことでも知られる。1907年前後からはパリやコリウールで野外制作を重ね、大胆にデフォルメされた裸婦像などを発表した。1910年代にはロシアのコレクター、セルゲイ・シチューキンに作品を収集され、モスクワや米国での展覧会で国際的評価も高まっていく。実際、1913年のニューヨーク「アーモリーショー」ではマティスの絵画13点が出品され、その革新的な表現に対して激しい賛否両論が巻き起こった。とくにそのうちの一点《Nu bleu: Souvenir de Biskra(青い裸婦[ビスクラの土産])》(1907年)は批評家や一般観客の間で物議を醸し、その後、アーモリーショーがシカゴへ巡回した際には、抗議する現地の美大生によって《青い裸婦》の複製を焼くパフォーマンスも行われたと言われる。

第一次世界大戦後の1917年に南仏ニースに移り住むと、古典回帰の風潮の中で柔らかな色調と優美な室内画を多く手がけ、新たな作風が称賛を受けるようになる。1930年代には米国人美術収集家アルバート・C・バーンズの依頼で大作壁画《ダンスII》を制作し、大胆なフォルムの単純化と色彩表現をさらに発展させた。第二次世界大戦中も制作を続け、戦後は体調悪化に伴い筆による制作が困難になるが、代わりに紙を切り貼りする「切り紙絵(カットアウト)」の技法を本格的に導入した。1947年には紙の切り絵版画集『Jazz』を刊行し、抽象化された形態と色彩による新境地を示す。

晩年の集大成として1948~1951年に手掛けたヴァンスのロザリオ礼拝堂(通称マティスの礼拝堂)は、ステンドグラスや壁画、調度に至るまで自らデザインした総合芸術として名高い。1952年には故郷ル・カトーにマティス自らの作品を収蔵する美術館(ル・カトー美術館)が開館し、同館は現在フランス国内で3番目の規模のマティス作品コレクションを擁する。1954年にニース近郊で没した。享年84。没後も数多くの回顧展や研究が行われ、作品は世界中の美術館に収蔵されている。極端に単純化されたフォルムと独創的な色彩感覚によるマティスの作風は後世の美術に多大な影響を与え、21世紀の現在に至るまで「色彩の魔術師」として人々に称賛され続けている。

作風

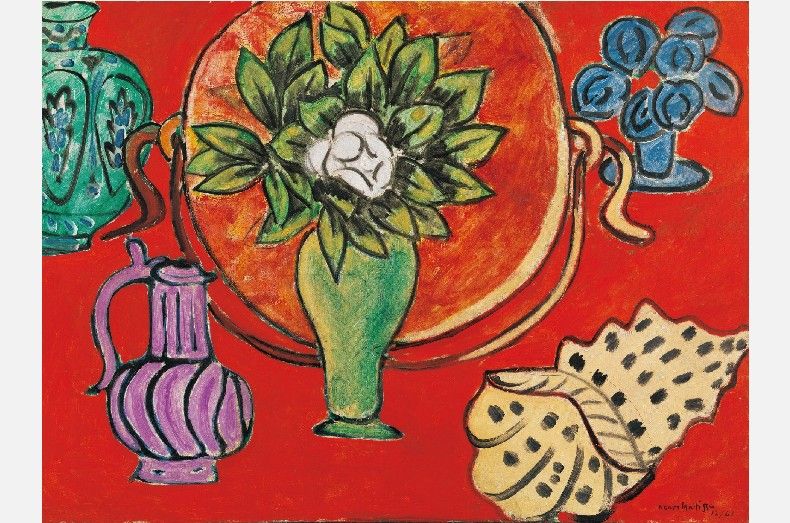

マティスの作風は、形態と色彩の大胆な単純化に特徴づけられる。「見る人に喜びを与える絵画」を信条とし、画面から細密な陰影や遠近法を排し、明快な色面と流れるような線描で構成された装飾的・抒情的な世界を展開した。1900年代前半には強烈な原色の対比によって人物や風景を表現し、フォーヴィスムの代表者として知られるようになる。写実や立体感よりも画家自身の主観や感情を色そのものに託す姿勢は、当時の美術の伝統に対する大胆な挑戦であった。1910年代以降はパターン化された装飾や優美なアラベスクを画面に取り入れ、淡いパステル調から官能的な原色まで多彩な色彩を駆使して独自の様式を確立する。南仏ニースで多く描いた室内画やオダリスク(裸婦像)の連作では、光と色のハーモニーを追求した穏やかで装飾性豊かな作風が展開された。第二次大戦後に発表した「切り紙絵(カットアウト)」シリーズでは、彩色した紙を切り抜いて台紙に貼る技法により、絵筆では得られないシャープで有機的なフォルムと色面のリズムを生み出している。老境においてなお新手法を用いて制作された大胆な抽象表現は、高齢や病を乗り越えた創意として評価された。こうしたマティスの一貫した様式探求と色彩表現の革新性は、多くの後続世代の芸術家に影響を及ぼし続けている。

代表作

豪奢、静寂、逸楽(Luxe, Calme et Volupté)(1904年) – 新印象派の点描的技法で描かれた初期代表作。南仏の浴後の情景を幻想的に表現し、フォーヴィスムへの橋渡しとなった作品。

帽子の女(La Femme au chapeau)(1905年) – 第2回サロン・ドートンヌに出品され物議を醸した肖像画。原色による大胆な筆致で妻アメリーを描き、批評家に「野獣」と呼ばれる契機となった。

生きる喜び(Le Bonheur de vivre)(1906年) – フォーヴィスムを代表する大作で、裸婦たちが戯れる楽園的情景を描いた群像画。鮮烈な黄とピンクの色彩や平面的構図は当初酷評されたが、後に20世紀絵画の金字塔と評価された。

青い裸婦(Nu bleu)(1907年) – 極端にデフォルメされた女性裸像を青を基調とした強い色彩で描いた実験的作品。アルジェリア旅行中の彫刻制作が発想源とされ、その奔放なフォルムと鮮烈な色面構成は、後のキュビスムにも影響を与えたとされる。

赤いハーモニー(Harmonie en rouge)(1908年) – 赤一色に塗り込められた室内を舞台に、日常の静物と女性像を装飾的に描いた作品(別名《赤い部屋》)。豪放な色面処理と平面的構成による様式美の極致として知られる。

ダンス(La Danse)(1910年) – 円環状に踊る5人の裸婦を描いた大作。最小限の色彩とフォルムで躍動感と原始的エネルギーを表現し、マティス芸術の象徴ともいえる作品。ロシアのシチューキンからの委嘱で制作された。

赤いアトリエ(L'Atelier Rouge)(1911年) – マティス自身のアトリエ内部をモノクロの赤で塗りこめて描いた異色作。配置された絵画や彫刻も含め画面全体が平面的に統合されており、絵画空間の新たな可能性を提示する20世紀美術の金字塔である。

受賞歴

1925年/レジオンドヌール勲章 (Legion of Honour)

1927年/ピッツバーグ国際近代美術展(一等賞)(Carnegie Prize)

日本での常設展示

大原美術館(岡山県倉敷市) – 《画家の娘》(1918年)を所蔵。日本におけるマティス作品収蔵の草分け的存在で、同館の代表的名品の一つとなっている。

ポーラ美術館(神奈川県箱根町) – 《庭の裸婦(オダリスク)》などマティスの絵画を収蔵。印象派からエコール・ド・パリに及ぶ西洋近代美術コレクションの中核として常設展示されることがある。

日本での過去の展示

1951年 – 上野・国立博物館「マティス展」。戦後間もない日本で開催された大規模回顧展。ヴァンス礼拝堂の雛形や下絵など最新作も出品され、マティス自身も図録に寄稿した。

2004年 – 国立西洋美術館ほか「アンリ・マティス展」。初期から晩年までの作品約120点を通覧する包括的回顧展。制作過程の記録映像も公開され、国内各地を巡回した。

2023年 – 東京都美術館「マティス展 Henri Matisse: The Path to Color」。国内約19年ぶりの大規模展。フィラデルフィア美術館所蔵の大作《踊るパリの女たち》を含む油彩や版画約150点で色彩表現の軌跡をたどった。

2024年 – 国立新美術館「マティス 自由なフォルム」。戦後のカットアウト作品を中心に構成された回顧展。大胆に単純化されたフォルム(形)に焦点を当て、マティス芸術を再検証する試み。

主な展覧会(海外)

1905年 / フランス「サロン・ドートンヌ」 – パリで毎秋開催の美術展。第2回展(1905年)にマティスらフォーヴィスムの画家が出品し、原色の絵画が批評家に「野獣」と形容された。野獣派の誕生となった歴史的展覧会。

1913年 / アメリカ「アーモリーショー」 – ニューヨークで開催された近代美術国際展(公式名称:第69兵器庫国際美術展覧会)。《青い裸婦(Nu bleu)》(1907年)を含むマティスの絵画13点が出品され、その革新的表現が米国に初紹介された。

1931年 / アメリカ「アンリ・マティス回顧展」 – ニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された世界初の本格的なマティス個展。初期から最新作まで網羅した展示は米国美術界にマティスの再評価を促し、その後の国際的名声確立に寄与した。

1970年 / フランス「アンリ・マティス回顧展」 – パリのグラン・パレ国立美術館で開催。マティス生誕100年を記念し、フランス国内外から主要作品が集結した大回顧展。当時未公開だった作品も含め約400点が展示され、大きな反響を呼んだ。

1992年 / アメリカ「アンリ・マティス展」 – ニューヨーク近代美術館で開催された大規模展。キュレーターのジョン・エルダーフィールドによる再検討が行われ、従来評価の低かった1920年代の作品群に光を当てるなど、美術史的にも意義深い展覧会となった。

2002年 / フランス「マティス・ピカソ展」 – パリ市グラン・パレで開催(英国テート・モダンとの共同企画)。20世紀美術を代表する二人の巨匠の比較回顧展で、それぞれの作品120点以上を通じ影響関係を探った。ロンドンとニューヨーク(MoMA)へも巡回し各地で大きな話題を集めた。

2014年 / イギリス「Henri Matisse: The Cut-Outs」 – ロンドン・テート・モダンで開催されたマティスのカットアウト作品に関する過去最大規模の展覧会。晩年の紙貼り絵作品130点が一堂に会し、来場者数は同館史上最多の50万人超を記録した。同年末から2015年にかけニューヨーク近代美術館にも巡回。

2020年 / フランス「マティス、コム・アン・ロマン(Matisse, comme un roman)」 – パリ・ポンピドゥー・センターで開催。マティス生誕150年を記念する回顧展で、代表作約230点に加えマティスに関する文献や写真資料も展示された。折しも世界的なパンデミック下での開催となったが、20世紀美術の黎明から現代までマティス芸術の足跡を包括的に辿る試みとして注目された。