巨匠アンリ・マティスはどんな人物だった? アートに捧げた人生を代表作品から振り返る──豊かな色彩が踊る《赤いアトリエ》から、晩年の切り絵集《ジャズ》まで

熟した果実、豪華な布地、美しい女性、窓の向こうに広がる群青色の海──アンリ・マティスの世界は快楽に満ちている。同じくモダニズムの作家であったパブロ・ピカソとともに20世紀前衛芸術の巨匠として名を連ね、切り絵は美術史上最も有名なイメージとなっている。その人気は衰えることなく、彼の大規模な個展は世界中で何度も開かれてきた。

成功した画家のイメージとはうらはらに、最近出版された何冊かの伝記によるとアンリ・マティスは仕事中毒で、うつの傾向があり、パリの知識人たちからは批判の的となることも多かったという。彼らは、派手な柄や豊かな色彩が踊るマティスの絵画を、持ち上げたかと思えば、けなした。永遠のライバルだったピカソは、マティスの1907年の作品《Nu bleu, Souvenir de Biskra(青い裸婦)》を見て、「彼が女性を描きたいのなら、そうすればいい。デザイン画を作りたいのなら、そうすればいい」と嘲笑したという。

他人の評価はともかく、マティス自身にとっては絵を描くことがすべてだった。神に仕える忠実な使徒たちのように、絵を描くことが彼の使命だった。彼は、最晩年に次のように振り返っている。「絵の具の箱を手にした瞬間から、これが私の人生だと確信した。求めるものに向かって突っ走る獣のように、私はその身を投じた」

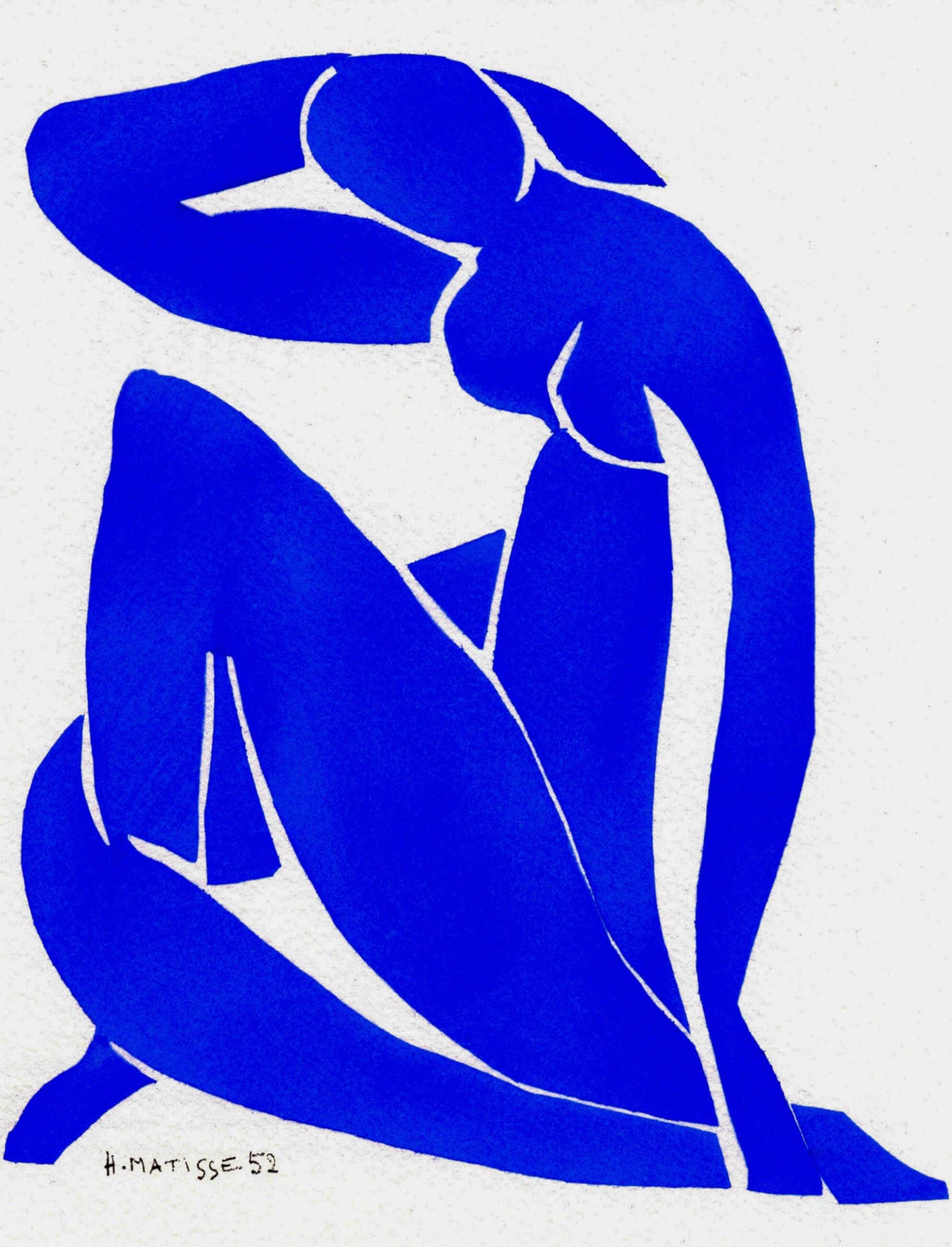

《青い裸婦》(1952)

マティスは正式な美術の訓練を受けずに制作を始め、同時代のモダニズムの画家たちが追求していた絵画の革新を本能的に行った。たとえば、キュビスムが人体を窮屈な角度に折り曲げたのに対し、マティスはそれを流れるような形で表現した。(彼は弟子に「常に線の気持ちに寄り添いなさい。どこに入っていき、どこで消えていきたいのか、耳を澄ますように」と語っていた。)また、デ・ステイルの画家たちが魂を厳格な幾何学模様の中に閉じ込めたのに対し、マティスは色彩の強烈な爆発の中でそれを解き放った。数十年にわたるキャリアを通じて、彼は彫刻、線画、版画など、さまざまな分野で作品を制作。大成功した分野もあれば、それほどでもないものもあった。

《赤いアトリエ》(1911)

法律家から画家の道へ

アンリ・エミール・ブノワ・マティスは、フランス北東部で、代々繊維業に携わってきた家系に生まれた(マティス自身も若い頃から布地を集めていた)。パリで法律を学んだ後、法律事務所に就職したが、仕事は退屈で、気を紛らわすためにドローイングを始めた。その年、虫垂炎で寝込んでいた彼は、磁器作家だった母から絵の具セットを贈られた。彼はすぐに絵を描くことに夢中になり、それに身も心も捧げるようになる。1898年に結婚したばかりの妻アメリー・パライルに対し、「君を心から愛してはいるが、いつだって、絵を描くことをより深く愛するだろう」と告げたという逸話があるほどだ(そんなことを言われたのにも関わらず、彼女は新婚の頃、夫をマネージャーとして支えていた)。

マティスは美術学校には行かなかったが、フランス象徴主義の画家ギュスターブ・モローらに師事し、ルーブル美術館で絵の模写を行った。それゆえ1901年にパリで発表された初期作品の多くは、オールドマスターの暗く沈んだ色調と壮大な構図を踏襲している。また、ボルチモア美術館(米国)のコーン・コレクションに収蔵されている《Nature morte à la compote, pommes et oranges(コンポート鉢、リンゴ、オレンジのある静物)》(1899))のように、印象派の影響を受けているものもある。

フォービスム(野獣派)のはじまり

地中海沿岸の小さな漁師町コリウールで、画家のアンドレ・ドランとともに制作していた1905年の夏、マティスは芸術的な飛躍を遂げる。二人が共同で取り組んでいた絵は、ゴッホの勢いのある筆致とスーラの鮮やかな色彩、セザンヌの断片化された空間を融合させており、チューブから出した絵の具を混ぜることなく、大胆なタッチで塗っていくという手法で制作された。

この後、同じ年に、マティスはパリのサロン・ドートンヌに《Femme au chapeau(帽子の女)》という半身の肖像画を出品し、物議を醸した。ポーズを取っている妻のアメリは、手袋、扇子、凝ったつくりの帽子という、ごく普通のブルジョワ風のいでたちだ。しかしモチーフ以外に目を向けると、派手な色の不規則なつぎはぎが当てられたような、常識とかけ離れた絵だった。ドランも同じく型にはまらない作品を出品しており、評論家のルイ・ヴォークセルは、二人を評してフォーブ(野獣)と呼んだ。これが、芸術運動フォービスム(野獣派)のはじまりだ。《帽子の女》は、ガートルード・スタインとレオ・スタインが購入。パリのアートシーンに影響力を持つ、有力コレクターからも認められるところとなった。

《帽子の女》(1905)

マティスは、ジョルジュ・ルオーやアンリ=シャルル・マンガンら、自然主義を否定した野獣派の画家たちのリーダーとなった。裸の人物たちが戯れる様子を秋らしい豊かな色彩で描いた、記念碑的作品《Le bonheur de vivre(生きる喜び)》(1905)は、フォービスムの集大成といえる。1906年のアンデパンダン展に出品されると、その題材と歪んだ遠近感のため《帽子の女》以上の批判を浴びた(これを見たピカソは負けじと、革命的な《アビニヨンの娘たち》の制作に取りかかった)。

しかしフォービスムは短命に終わり、08年頃には多くの作家がキュビスムに移行していった。マティス自身は、単純化された形態への対比として、線への関心を取り戻していくことになる。

実り多い時代

その後の10年間で、マティスは自身のキャリアの中でも最も重要となる作品をいくつか制作している。最初の一つが、1909年の《La danse (I)(ダンス〈I〉)》で、彼のパトロンだったロシアの実業家、セルゲイ・シュチューキンから依頼された絵のための下絵として作られた。初期の作品とは打って変わって、この大きな絵の中では5色しか使われていない。色数を最小限に抑えることで、踊り手たちのステップの軽やかさが強調されており、まるで草の上に浮かんでいるようである。隣に向けて腕を伸ばしている人物の動作があまりにも滑らかなので、見た瞬間は、踊りの輪が途切れていると気づかないほど。特別な何かを掴んだと自覚したマティスは、この作品を「圧倒的な輝かしさの絶頂」と呼んだ。その1年後、彼は《La danse (II)(ダンス〈II〉)》を完成させたが、この作品のダンスは、祝祭というより儀式に近い緊張した雰囲気になっている。ダンサーたちは血のように赤く、筋肉の張りを表すような線が描かれており、優雅な踊りは見かけほど簡単ではないと察せられる。

《ダンス〈I〉》1909年

これらの初期の作品にみなぎっていた活力は、その後いい意味で抑制され、もう少し影のある奇妙な作品が生み出されていった。例えば、《Les baigneuses à la tortue(水浴する女たちと亀)》では、無表情でぎこちない姿勢の3人の裸婦たちが亀を観察し、そのうちの1人が亀に食べ物を与えている。1916年の傑作《La leçon de piano(ピアノ・レッスン)》は、マティスがキュビスムに最も近づいた作品だ。ピアノの練習をする息子のピエールを描いたものだが、抽象化されたディテールが見る者を困惑させる。窓の向こうに見える暗い庭は、緑色の楔形に単純化されている。それを反復するような形で、強い明かりに照らされてできた三角形の影が、少年の顔の半分を隠している。この絵は、ピエールが第一次世界大戦に従軍している間に描かれたものだ。父親が思い起こした、幸せな記憶の中に現実が入り込んできている。

ニースへの移住

1917年にマティスは、南仏ニース郊外のシミエ地区に移り住み、新古典主義風のモチーフを大らかな画風で描いて好評を博した。第一次世界大戦が終結すると、フランスの前衛主義はある程度下火になっていった。海岸に面したオテル・ボーリバージュに部屋を借りた彼は、毎朝早起きして、ホテルのレストランで簡単な食事をとり、ひたすら絵に没頭した。窓の向こうに明るい空と海が広がる、豪華な室内の絵を何枚も描いたが、22年のモロッコ旅行の後には、オダリスクを題材にするようになる。オダリスクとは、ハーレムや娼婦をエロチックに描く東洋趣味の絵だ。北アフリカから帰った次の年には《Odalisque couchée aux magnolia(横たわるオダリスクとマグノリア)》を描いた。オダリスクは裸体を描くための口実だとマティスは話している。だが、彫刻と彩色が施されたモロッコ風の扉が、セミヌードのモデルがかすむほどの存在感を放つ、《Odalisque au tambourin (Harmonie en bleu)(タンバリンとオダリスク〈青の調和〉)》(1926)などを見ると、女性よりも、過剰なほどの装飾的な室内を描くことに喜びを感じていたのではと思わされる。

《横たわるオダリスクとマグノリア》(1923)

晩年のラディカルな切り絵

マティスは54年に亡くなるまでニースで暮らした。腹部の手術を受けてからというもの、晩年の15年は体が不自由になっていたが、彼はそれを「第二の人生」と呼び、芸術だけに捧げた。この時期彼は、手法を油彩から切り絵に替えて、自身のキャリアの中で最も革新的な表現方法へと発展させていった。アシスタント兼秘書のリディア・デレクトルスカヤの助けを借りながら、グワッシュで彩色した紙をハサミで切り取り、有機的な形や、幾何学的な形をダイナミックな構図にまとめあげた。こうした手法は、最初はささやかな試みとして始まったが、やがて野心的な仕事を生み出すことになる。

その中には、47年に出版された画集「ジャズ」の原画や、ヴァンスのロザリオ礼拝堂再建の仕事などがある。礼拝堂のプロジェクトでは、マティスのデザインをもとに、最終的に17枚のステンドグラスといくつかの抽象的な壁画が作られた。この礼拝堂は51年に竣工。当初はモダニズムの様式に困惑していた修道女たちも、やがてその独特な美学を誇るようになる。

画集「ジャズ」(1947)

ロザリオ礼拝堂(1951)

52年夏、マティスはカンヌのスイミングプールを見に出掛けた。オテル・レジーナの住まいに戻ると、ダイニングルームの壁を白い紙でぐるりと覆うよう、助手のデレクトルスカヤに命じた。そして、ダイバーや海の生き物の形に切り取った紺碧の紙を、白い背景の上にピンで留めていき、水の中を戯れるダンスのようなシーンを作り上げた。

マティスはある時、自分の芸術について「様々な方法を使って、おそらく同じことを繰り返し探求してきた」と語っている。この探求が成功したことは、彼が絶え間なく取り組み、刷新してきたモチーフである女性像を見れば明らかだ。例えば、50年に制作された切り絵の《Zulma(ズルマ)》。この女性は、穏やかな線と輝く色彩という本質だけに還元され、神秘的でありつつも解放されている。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews