日系アメリカ人としてのアイデンティティと誇りの探求──再評価高まるキョウヘイ・イヌカイの作品世界

ある日系人アーティストにスポットライトを当てた展覧会が、ニューヨークのジャパン・ソサエティーで開かれている(6月25日まで)。鮮烈な色彩や幾何学的な形から日本的な静寂を感じさせるものまで、幅広い作品を残したキョウヘイ・イヌカイの個展を紹介する。

死後40年経って注目され始めたキョウヘイ・イヌカイ

シカゴ生まれのアーティスト、キョウヘイ・イヌカイ(1913-1985)は、疎遠になっていた父の遺灰を運ぶために1954年に日本を訪れた。そのとき初めて自らの故郷はここだと感じたという。だが当時はまだ、この日本訪問がアーティストとしてのキャリアを大きく変えることになるとは気づいていなかった。

イヌカイは、日本からアメリカに渡り成功を収めた肖像画家、犬飼恭平と彫刻家のルシーン・グデナウの三男として生まれた。本名はアール・グデナウだが、父の死後は彼へのオマージュとしてキョウヘイ・イヌカイと名乗るようになった。

生前のキョウヘイ・イヌカイは、アーティストとしてはほとんど無名だったものの、50年を超えるキャリアの中で2000点以上の作品を制作。生前に出品した数少ない展覧会のうちの2回はどちらも1970年に開かれた版画展で、大阪万博とブルックリン美術館での展示だった。

家族を養うため、彼は大手広告代理店のマッキャンエリクソンでアートディレクターとしてフルタイムで働き、夜から明け方にかけて作品制作に打ち込んだ。抽象的な油絵や墨絵、大胆な色彩の幾何学模様のシルクスクリーン、さらには彫刻や絵本まで、その表現は多岐にわたる。

そんなイヌカイの作品が、死後40年近く経過した今、少しずつ注目され始めている。その一例が、ニューヨークのジャパン・ソサエティーで開催中の展覧会だ(6月25日まで)。彼の初めての美術館個展でキュレーションを担当したのは、ジャパン・ソサエティーのディレクター代理・キュレーター、ティファニー・ランバート。1960年代後半から1985年に亡くなるまでに制作された100点以上の作品が並ぶこの展覧会は、彼が試みていた幅広いスタイルや技法を見せながら、ルーツである日本との関係性を探っている。

ランバートはイヌカイの作品についてこう語る。

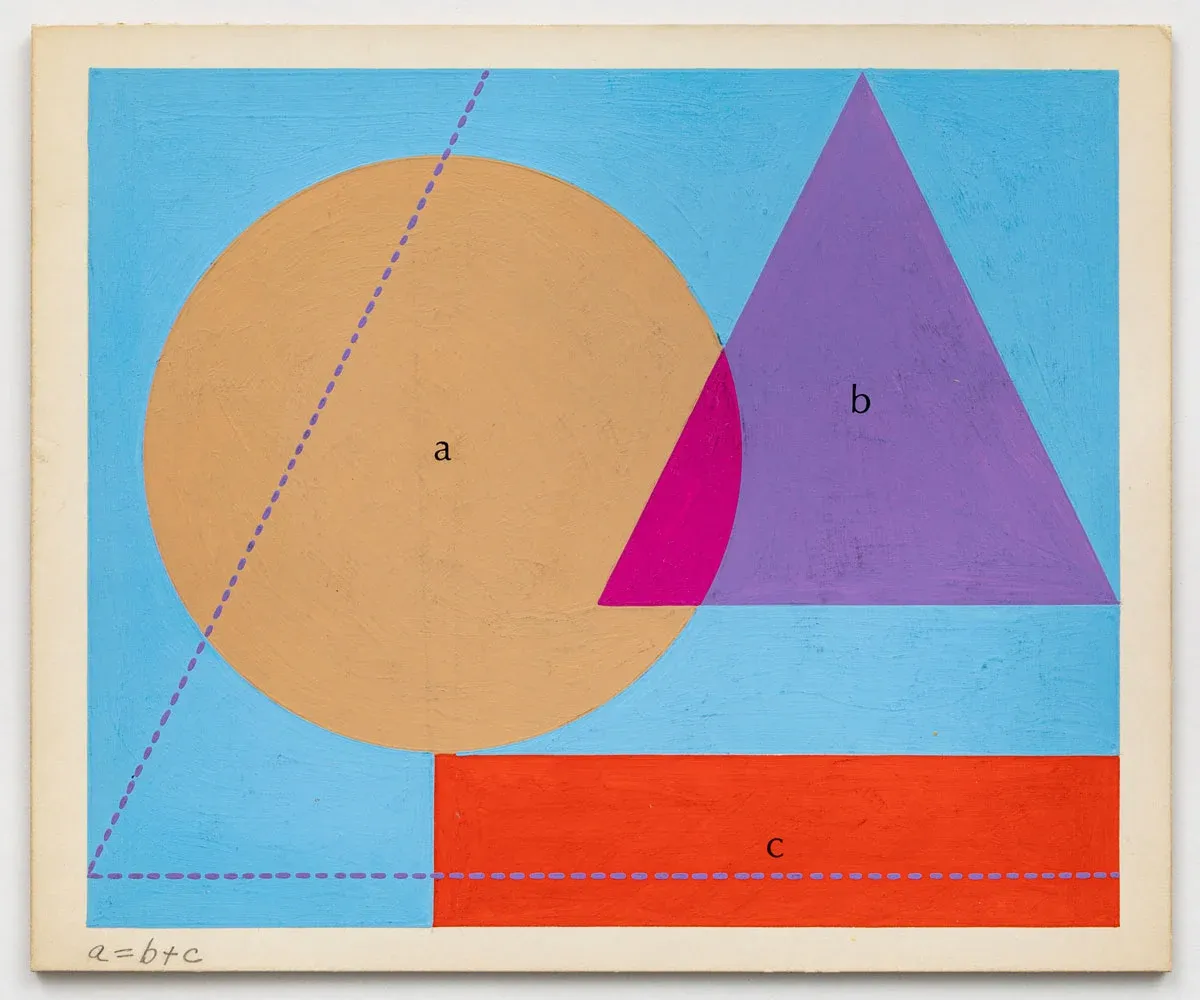

「アメリカの抽象画、ポップアート、オプアートの影響が見られるシルクスクリーンがある一方で、手漉きの和紙や墨を使用した抽象画もあります。こうした作品を見ていくと、彼が自らの芸術的・文化的バックグラウンドを視覚化する独自の方法を見つけようと、試行錯誤していたことがうかがえます」

抽象的なモチーフから書道風のスタイルへ

美術史上のさまざまな芸術形式から影響を受けた多彩な作品を通じて、彼の文化的アイデンティティへの理解を深めていく構成は、この展覧会の空間デザインにも反映されている。これを手がけたのは、ニューヨークを拠点とするアンテナデザイン社の宇田川信学とシギ・モスリンガーだ。「展示空間は2つのゾーンに分かれています。1つは明るく広々していて親しみやすい空間、もう1つは暗く静かな内省的な空間です。どちらも、そこで展示される作品の特徴を強調することを意図しています」と、2人はUS版ARTnewsに説明した。

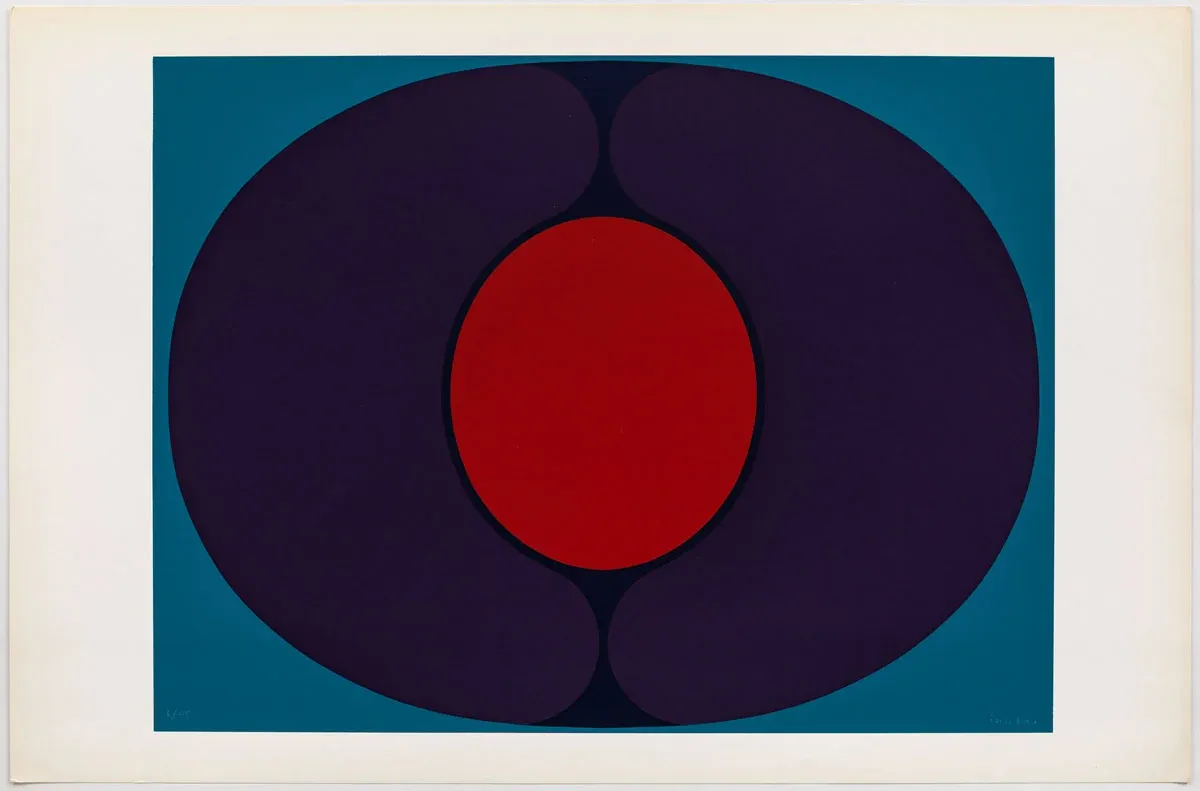

最初の展示室では、鮮やかな色や形、線で構成された遊び心あふれるシルクスクリーン作品を見ることができる。1978年の無題の作品では、深みのある赤からオレンジ色へと変わる曲線のグラデーションを、それとは対照的な青系の線や色面が取り囲み、中心には赤い点が記されている。色彩とフォルムの組み合わせが幻惑的な効果を生んでいるこの作品の周囲には、紙に描かれ、白木の額に入った作品が、同じ材質の木の台に立てかけられて並んでいる。

2つ目の小さな展示室は、こうしたカラフルな抽象画から、後に制作された暗めのトーンの作品への移行期の仕事を見せている。ここで展示されているのは、イヌカイが初めて墨絵や書道風のスタイルを取り入れた作品だ。《Spiro Flower 2》(1978)では、3つの渦巻く円を三角に組み合わせた図形の下に、書道を思わせる2つの文字のような形が筆で描かれている。実際には、それは日本語として読める文字ではない。

ランバートは、「ここには言語として解読できるものはありません。私たちが知る限り、イヌカイは日本語をまったく話せなかったようです」と述べる。渦巻状の形は家紋だと解釈することもできるし、ランバート曰く「着物の帯の上に結ぶ帯締めを連想させる」。

この作品の意味について、イヌカイは養女のマギー・ハナンに説明したことがあったというが、今ではその正確な内容は彼女の記憶から消えてしまっている。しかし、正確な意味はともかく、この作品が、創作に対するイヌカイのアプローチをよく表しているのは確かだ。1954年に初めて日本を訪れその風景を見た時の感動は、その後何十年も消えることなく彼に影響を与え続けていた。ハナンはこう回想している。「キョウヘイは、古いものと新しいものが並んだ時のコントラストが大好きでした。家に遊びにきた私の友人たちは皆、彼の無限の表現力に感嘆したものです」

自らのルーツと真摯に向き合い、文化的アイデンティティを探求

3つ目は最後の展示室だが、そこではがらりと雰囲気が変わる。禅寺の石庭を彷彿とさせる薄暗い空間は、この部屋に並ぶ手漉きの紙に墨で描かれた作品の石のような形を反映している。この形は古くから日本で愛でられてきた水石(*1)を象徴しているという。ここからも、イヌカイが作品を通して自身の文化的ルーツとつながろうとしていたことがよく分かる。

*1 水石(すいせき):自然石を台座や砂を敷いた盤に置き、室内で鑑賞する伝統的趣味。

宇田川とモスリンガーは、この展示室のデザインについて、「最後の展示室の墨絵は、揺るぎない永遠性を感じさせる作品です。私たちはそれを見せるため、石庭のような空間を作ることにしました」と語る。「来場者はベンチに座り、じっくりと作品を味わうことができます」

創作活動以外でもイヌカイは自らのルーツを大切にしていた。1941年の真珠湾攻撃以降、肖像画家だった彼の父への依頼はすっかり途絶えてしまった。そんな体験をしたにもかかわらず、イヌカイは日系人であることに誇りを持つよう子どもたちを育てた。彼は家ではしばしば着物で過ごし、和食を作るのも得意だったという。

イヌカイは多作なアーティストであると同時に、共感を呼ぶ作家として子ども向けの本を何冊か(本名のEarle Goodenowで)出版している。『The Peevish Penguin(不機嫌なペンギン)』(1955)や『The Owl Who Hated the Dark(暗闇が嫌いなフクロウ)』(1969)など彼の著書はどれも、主人公が人との違いを自分の長所として受け入れていくストーリーだ。イヌカイの娘のアリアン・トールマンはこう思い出を語る。

「学校で外見についてからかわれたとき、父は『みんなと違うことを誇りに思いなさい』と励ましてくれた」

「イヌカイの作品からは、日系アメリカ人の一家が第2次世界大戦で体験したトラウマが垣間見える」と語るのは、ニューヨークを拠点に活動する日本人アーティスト、高氏奈津樹(たかうじ・なつき)だ。

「これまで日系人たちは、真珠湾攻撃以降にどのような体験をし、それが自分たちの人生や考え方をどう変えたのかについて、十分に話してこなかったのではないかと思います」と高氏は言う。

「イヌカイの作品からは、うっすらとその痛みが透けて見えます。アーティストとして大きな成功は収められませんでしたが、それにも関わらず自分のルーツと真摯に向き合い制作に取り組んだ彼の強い意志を感じましたし、そうした探求を通してトラウマから立ち直ろうとする彼の誠実さに心を打たれました。だからこそ彼の作品は、何十年も経った今でも見る者に鮮烈な印象を与えるのだと思います」(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews