シンビオティック・アート:共生、環境、生態系を考えるアートの系譜

「How big is here?(その範囲はどのくらいか?)」 ヘレン・マイヤー・ハリソンとニュートン・ハリソンのアーティストデュオは、60年のキャリアを通してこう問い続けている。生態学者が取り組んでいるこの問いかけは、多重構造になった無数の生態系で生物界が成り立っていることを私たちに意識させるものだ。

ある一つの体系はどこで終わり、別の体系が始まるのはどこなのか。1970年代のある時期、ハリソン・スタジオが環境に有益なアートプロジェクトだけをやろうと決めたときから、こう問いかけることがルーティンになった。そして彼らは、「環境」の定義は一筋縄ではいかないことに気づく。

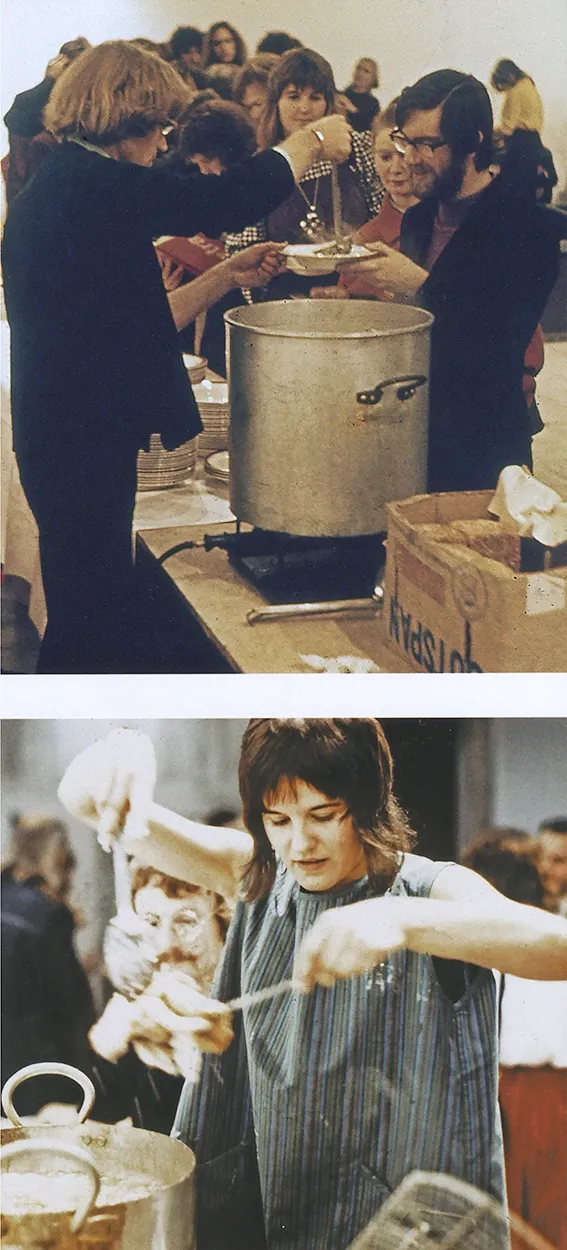

そこでハリソン・スタジオは表土を作って作物を育てる農業から始め、美術館に養魚場を設置し、移動可能な果樹園を作り、美術館で栽培・養殖した食材を来場者にふるまうパフォーマンスを行った。それ以来、カリフォルニアからユーゴスラビアまでの河川やその流域の環境回復、米国や欧州における都市計画プロジェクトに取り組み、地球温暖化がまだほとんど人々の関心を集めていなかった頃に、予想され得る影響を反映した地図や資料を作成した。こうしたプロジェクトを経て、彼らはある問題に関連する「環境」(冒頭の問いの「here」に当たる)を定義することこそが、クリエイティブな仕事の一部であると考えるに至った。

2018年、ニュートン・ハリソンにインタビューをした時、「How big is here?(その範囲はどのくらいか?)」の例を挙げてもらいたいと、当時私が調査をしていたミシシッピ川を例として聞いてみた。環境には、雪解け水や、河川域での土の流出も含まれるのではないかと質問すると、ニュートンは、「その通り。もっと続けて」と言った。川の支流、他の大きな川との合流点、デルタ地帯、メキシコ湾も含まれる?「その通り。続けて」。川とつながった海、呼吸する木々、雲、雨、そして水中の毒素、ダムや堤防、人間の介入など、分子スケールから天候までの水理学のシステム全体がこの大きさに含まれると彼は言っている。

ハリソン・スタジオは、1968年に批評家のジャック・バーナムがアートフォーラムのエッセイ「システム美学」で取り上げたシステム思考を信奉している。システム思考は、生物科学の主要な概念的ツールだが、バーナムはこれをアートに応用することを提案した。システムとは、フィードバックを通じて相互に作用する部分の集まりのことだ。たとえば、細胞は典型的な生物システムであり、地球上における惑星規模の生命システムはガイアと呼ばれる。ガイアは生物学で知られている最大のシステムだ。バーナムのエッセイが発表されて以来、バイオアート(生物や生物学的プロセスに関わるアート)は、科学的な生態系思考と芸術的な生態系思考が交わる場となった。

私が2000年代の初めにバイオアートについて書いたのは、ブラジル系アメリカ人アーティストのエドゥアルド・カックが、クラゲから抽出した緑色蛍光タンパク質(GFP)で発光するウサギ《Alba(アルバ)》(2000)を、フランスの研究所の遺伝子操作で作り出したという発表があって間もない頃だった。当時、写真でしか公開されていなかったGFPウサギは、私たちがバイオアートと呼ぶアートの分野をおおむね定義している。バイオアートは、1997年にカックが作った名称だとされる。

カックは、種を超えた関係に他のアーティストが興味を持つことを見越して、この遺伝子組み換えペットについて様々なことを書いている(最終的に研究所は、アルバを家に連れて帰ることを許さなかった)。しかし何かが欠けていた。カックの興味は、こうしたものを生み出す手段よりも、むしろ合成生物学の対象のほうに向いていた。つまり、彼のGFPウサギプロジェクトでは、新たに注目を集め始めていた生物文化生態学(バイオカルチュラルエコロジー)に光を当てる機会を逸してしまったのだ。では、バイオアートの範囲はどこまでなのだろうか。

この数十年、バイオアートは進化と多様化を遂げている。ハリソン・スタジオの環境への懸念、つまり共生システムが生物学と文化の両方に影響するという認識を取り込んで、合成生物学の先へと範囲を拡大したのだ。アーティストたちは、進化する生物学そのものからヒントを得ている。現在の生物学では、不可逆的な人為的破壊の脅威にさらされている地球のシステムの中で、生物の存在、進化、共存について私たちが当たり前だと思ってきた考え方が覆される。

こうしたアーティストの一人が、ニューヨークを拠点に活動しているアニカ・イだ。彼女を一躍有名にしたのは、2015年にニューヨークのアートスペース、キッチンで開かれた展覧会「You Can Call Me F(Fと呼んでください)」だ。ここで展示した作品は、世界中のアート関係者の女性100人の体から綿棒を使って採取し、培養したバクテリアと香りだった。バクテリアは病気を連想させ、恐れを生み出す。展覧会の来場者は、目に見えないが非常に強力なバクテリアの世界と実際に対峙することになった。

イの2017年グッゲンハイム美術館での個展「Life Is Cheap(命は安い)」では、分子生物学者や法医学化学者とのコラボレーションが注目された。会場には、アジア系アメリカ女性とオオアリから抽出した化合物で作られた香り《Immigrant Caucus(移民の集会)》が漂い、2つのジオラマ的作品が展示されていた。

その一つ、《Force Majeure(不可抗力)》では、額に入れられた造花と、赤、小豆色、緑カビ色、青あざのような紫色の斑点が出ている培養プレートが、空調管理された小さな部屋の中に並べられている。培養プレートの斑点は、ニューヨークのチャイナタウンやコリアタウンで採取したバクテリアが活発に増殖しているものだ。もう一方の《Lifestyle Wars(ライフスタイル戦争)》では、透明なケースの中にあるネットワーク状の透明なチューブでアリが生活している。そこにイーサネットケーブルが絡んでいる様子は、電子回路基盤のように見える。

イの作品では、分子を利用する場合でも、何かを分離して採取するのではない。その代わりに、移民労働者ばかりが住む地域、あるいはアートの専門家たちが生息する一流ギャラリーや美術館など、特定の環境の中のバクテリアをかき集めて培養するのだ(アリが住んでいる作品では、アリが匂いの痕跡を使うことにイは興味を持った)。彼女の作品は、目には見えない放出物の世界に私たちを引き込む。それは、たとえ人間の体に由来するものであろうと、私たちは不快かつ異質に感じる。イーは、私たちが微生物の領域に組み込まれていることを可視化するアーティストだと言えるだろう。

生物学者が強調するようになっているのは、人間の身体は環境と連続するもので、その連続を媒介するのが微生物の網の目だということだ。同様に、バイオアートとエコアートは一つに収斂(しゅうれん)しつつ、生物は複合的に張り巡らされた相互関係の中に存在していると主張している。

この2つのアートの合流点の中心にあるのは、進化生物学者の故リン・マーギュリス(1938〜2011)の考え方だ。彼女は、共生関係(シンビオシス)を理解することが、過去と現在の生物圏を理解するカギになると唱えていた。共生とは、2つの異なる種の間に存在する、生きていくうえでの取り決めのようなもので、共生関係には3つのタイプがある。1つ目は、互いに利益がある相利共生。2つ目は、一方の生物が他方を犠牲にして利益を得る寄生。3つ目は、一方の生物が利益を得て、他方は利益も不利益も受けない片利共生だ。

人間の腸、口や耳などの開口部、皮膚に生息する人間の共生生物は、雑食性の食生活を可能にし、免疫システムを整え、病原性バクテリアから身を守り、さまざまな必須ビタミンを生産する。これらは、既に分かっている機能のほんの一部に過ぎない。人体の細胞の約半分には微生物が共生している。数多くのバイオアーティストの間でカルト的に支持されているマーギュリスは、核を持たない細胞(原核生物)から核を持つ細胞(真核生物)への進化という地球上の生物にとって最大の飛躍的進化を説明する「細胞内共生説」を唱えている。その結果、バクテリアだけが住む世界からバクテリアとそれ以外の多様な生物が共存する世界への変化がもたらされたという。

マーギュリスは、細胞内共生こそがこの飛躍の秘密だということを、生涯をかけて証明した。簡単に言えば、単細胞生物が他の単細胞生物を取り込んだが、それを消化することなく、取り込まれた生物は宿主の中で機能し続け、やがて我々が核と呼ぶものになったという説である。マーギュリスは、生命の進化における最も劇的な発展は、種と種の間の競争ではなく、協力関係によってもたらされたのだと主張した。当然のことながら、彼女は一時期、共産主義者として非難されたこともあった。

こうして、生物学のあらゆる分野、特にアーティストが関わる分野で新しい協力形態が切り開かれた。蛍光ウサギが生まれた2000年には、生命科学における芸術的探究を目的とした先見的な研究所、シンバイオティックA(SymbioticA)が誕生。西オーストラリア大学が主催するこのラボは、アーティストで研究者のオロン・カッツとイオナ・ズールの発案で創設された。同ラボは、生物学的研究の方法と技術をわかりやすく、また利用しやすくすることを目指した数多くの事業の先陣を切るものだった。

後に続く事例の多くも、教育機関と提携している。たとえば、ニューヨーク州立大学バッファロー校のコーアレス・バイオアート・ラボ(Coalesce BioArt Lab)、アアルト大学(フィンランド)のバイオフィリア(Biofilia)、スクール・オブ・ビジュアル・アーツ(ニューヨーク)のスザンヌ・アンカー・バイオアート・ラボ(Suzanne Anker's Bio Art Lab)、ニューヨーク大学のウェットラボ(WetLab)などだ。また,この10年間は、ニューヨークのブルックリンにあるジェンスペース(Genspace),カリフォルニア州オークランドのカウンター・カルチャー・ラボ(Counter Culture Labs),カナダのウィンザー大学のインキュベーター・アート・ラボ(Incubator Art Lab),そしてボルチモア・アンダーグラウンド・サイエンス・スペース(BUGSS)など,DIY型のオープン・アクセス・ラボが急増している。

この傾向はオンラインにも広がっている。ハックテリア(Hackteria.org)は、生体システムのハッキングに関心を持つ個人をつなぐ、オープンソースのコミュニティプラットフォームのグローバルネットワークだ。ここに挙げた活動は全て、科学者、アーティスト、テクノロジーマニアなど、様々な分野の人々を巻き込みながら、学際的に行われている。また、機器や専門的な知識、実験の機会を提供するだけでなく、生体組織やDNAに関わるあらゆる取り組みに内在する倫理的なテーマも活発に議論されている。

科学技術研究の主要な原則の一つは、研究室は文化的空間だということだ。コミュニティ・バイオロジーの施設は、設立趣旨としても参加者の意識としても社会的なもので、そこに集う人々は専門知識を共有し合う。アーティストも例外ではなく、ハックテリアが言うところの「ワークショップ学」に取り組む。たとえば、中国系アメリカ人でノンバイナリーのアーティストであるメアリー・マジックは、エストロゲンのバイオハッキングを軸としたワークショップを行ったり、ホルモンを乱す環境中の化学物質に関する作品を制作したりしている。

マジックは、ビデオやレクチャーで、ホルモン補充療法に使うエストロゲンを尿から抽出する方法を伝授している。使用するのは、固相抽出用の真空ポンプ、タバコのフィルター、砕いたシリカゲル、割れたガラス瓶、メタノールなど、一風変わってはいるが入手可能な材料だ。マジックは、ホルモン剤の利用が制限されているために、女性やトランスジェンダーの身体が生政治的に従属させられている現状の打開をはかろうとしている。マジックのDIYによる科学的プロトコルを用いたシステムは、「エストロゲン生体分子の解放」と呼ばれるものを目指している。マジックは好奇心をそそる魅惑的な道具を作り出したが、アート作品そのものはどこにもない。

マジックのアーティストとしてのキャリアの中で大きな位置を占めるのが、30年の歴史を持つアート・コレクティブ、クリティカル・アート・アンサンブル(CAE)だ。CAEは、個人が自分の体や環境中の生化学物質について理解し、コントロールできるようにすることを目指している。CAEによるシステム指向のバイオアートプロジェクトは、たいていの場合、メンバーによる研究と分析内容を簡潔にまとめた出版物を含んでいる(ウェブサイトからダウンロード可能)。アーティストの故ベアトリス・ダ・コスタと分子生物学者のシャイ・シュン・シャエの共同プロジェクトで、ドイツとオーストリアで発表された《Free Range Grains(フリー・レンジ・グレインズ)》(2003-04)では、誰でも朝食用のシリアルを一箱持っていけば、遺伝子組み換えの痕跡がないか検査してもらうことができた。

同プロジェクトでは、手頃な値段で誰でも組み立てられる移動式の実験室を利用し、パフォーマンス的なデモンストレーションの一環として、その場で製品が検査される。その要点は、誤解とレトリックに包まれたプロセスを、分かりやすく説明することだった。同時に、EUが遺伝子組み換え作物(GMO)の生産と販売を禁止しているにもかかわらず、汚染を避けられないことを示し、世界の食糧システムへの注意を喚起する作品でもあった。このパフォーマンスでは、遺伝子組み換え作物とそれがもたらす環境リスク、そして企業による農業支配についての議論も行われている。

CAEプロジェクトは、企業による農業支配の暴露と介入を行ったが、それを引き継いだアーティストたちはさらに前進し、企業ノウハウの中にあって害をもたらすものへの代替策を提案している。ブルック・シンガーは、自分たちで土壌の生化学的構成を分析し改良できるツールを開発することで、窒素汚染、炭素放出、土壌劣化といった工業型農業による生態系汚染問題に取り組んでいる。2018年の都市農業プロジェクトでは、炭素隔離(二酸化炭素の大気中への排出を抑制する手段)の方法の理解と実践を推進するワークショップのサイト「カーボンスポンジ(Carbon Sponge)」を立ち上げた。クイーンズにあるニューヨーク科学館でのレジデンシー中にこのアイデアを思いついて以来、シンガーは大学、農場、博物館などの協力者や資金提供者とパートナーシップを結んでいる。

「カーボンスポンジ」は、アートと科学の架け橋となる、透明性の高い参加型プロジェクトで、バクテリア、菌類、線虫、原生動物が、光合成で炭水化物を生成する植物と栄養分を交換する健全な土壌の生物的小宇宙について深く掘り下げている。このプロジェクトでは、学際的なコミュニティで2つのテーマに取り組んでいる。一つは、大気中の二酸化炭素レベルを抑えるために、炭素の土壌貯留をする方法について。もう一つは、土壌に貯留された、あるいは土壌から失われた炭素量を経時的に調査することで、専門家でなくても、この方法を検証できるのかというテーマだ。

シンガーの作品に込められた意味の一つに、私たちの健康は、私たちが住む環境が健全である度合いとリンクするという生態学的な原理がある。アーティストのナタリー・イェレミイェンコは、健康が集団的な問題であり、かつ公共の利益になると考えている。彼女はニューヨーク大学で xClinic Farmacy(xクリニックファーマシー)という環境衛生クリニックを運営している。

このクリニックのロゴは、赤い十字を少し傾けたXに見えるデザインだ。イェレミイェンコは、手すりや窓などに吊るすことができるタイベック製の袋に、良質な土壌に植えられた植物を入れた《Farmacy AgBag(ファーマシーAgバッグ)》(2011)など、日常生活に入り込むことを目的としたデザインの作品を制作している。タイベックは水分を保持し、空気中の汚染物質から土を保護する。植物は袋に開けられたスリットから外に伸び、その地域の葉面積指数を上げ、空気中の有害物質を除去する役割を果たす。イェレミイェンコはこれを「共生的インフラ」と呼んでいる。

イェレミイェンコはまた、共生というテーマで、人間以外の生物種を取り込んだ作品も制作している。屋外インスタレーション《Moth Cinema(蛾の映画)》(2012)は、夜間に白い上映スクリーンに明るい光を当て、蛾を集めることで屋外映画になるというものだ。観客は、蛾が光に群がる様子や、蛾の影がスクリーンに映し出される様子を見ることになる。

蛾にとっても、光を目がけて集まってくる時に、会場の周りの庭にたくさん花粉があることに気がつくというわけだ。また、音響機器は一つの曲が異なる形式で再生される2つのトラックを備え、一つは人間にも聞こえるもの、もう一つは、蛾の捕食者であるコウモリのレーダーシステムの目をくらませる亜音速に変換されたものになっている。つまり、蛾のために安全な場所を提供したのだ。蛾はハチに次ぐ花粉媒介者で、ハチと同様に農薬や生息地の破壊によって絶滅の危機に瀕している。

「種を超えた連帯」という非常に特殊な共生を探求しているのは、キャシー・ハイだ。彼女は、トランスジェニック動物(外部から特定の遺伝子を導入した動物)を使って、二つのシステムを対比させている。一つは、トランスジェニック動物を生産し、適合させる高度なテクノロジーを用いた実験手順。もう一つは、共通の疾病を通じて異種間に生じる共感の基盤である。ハイはネズミ恐怖症を克服し、引退した実験用ラットと暮らしてその世話をした。ラットが彼女の自己免疫疾患の治療で果たした役割に感謝し、快適な生活をしてもらいたい思ったからだ。この遺伝子操作されたラットは、関節リウマチや炎症性腸疾患などの治療法を試す実験に使用されていた。

ハイは、《Embracing Animal(動物とのふれあい)》(2004-06)というプロジェクトで、3匹のラットに彼女自身の治療と同じ代替療法を施し、同時に、実験室では与えられなかった餌や広々とした環境を提供した。ラットたちが自由に歩き回り、隠れ、トンネルを通り抜け、お互いと遊ぶことができるこの環境は、2005年にマサチューセッツ現代美術館(MASS MoCA)で開催された「Becoming Animal: Art in the Animal Kingdom(動物になる:動物の王国におけるアート)」展で10カ月間展示されている。展示会場では毎月推定1万人の来場者がこの生き物と触れ合い、遺伝子組み換えの実験動物について学ぶ場が提供された。

このようなプロジェクトは、気候変動に伴う危機に直面しながらも、私たち人類が依存しているありとあらゆる生命に対する意識が高まっていることを示すものであり、歓迎すべき兆候だ。同時に、先住民の研究者たちは、人間が頂点に立つ階層構造ではなく、相互依存のサイクルの中で生命が無限につながる循環の中にあるという知恵を持っている先住民に注目している。共生関係は、私たちが住む惑星系の生物学的真実として認められつつある。ここで紹介した作家たちは、私たちがそのことを認識するよう、アートを通じて働きかけているのだ。(翻訳:平林まき)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年3月2日に掲載されました。元記事はこちら。