星条旗のアート作品ベスト25:ナム・ジュン・パイクらが表現した“愛国心 ”と“ 批判”

1970年、ニューヨークのジャドソン記念教会で、ジョン・ヘンドリックス、フェイス・リンゴールド、ジャン・トッシュの3人は「The People's Flag Show(人々の旗の展覧会)」を開いた。この美術展が歴史に名を刻んだのは、展示内容そのものではなく、展覧会が始まった後に起きた出来事のためだ。

「The People's Flag Show」は、ベトナム戦争中に星条旗の冒涜を理由とする告発が広がったことに対する抗議として開催された。しかし、開幕直後に警察がやって来て、主催者自身がまさに国旗冒涜の罪に問われることになったのだ。

ヘンドリックスとトッシュに加えて、リンゴールドの娘のミシェル・ウォレスが拘束されそうになった。だが、ウォレスは未成年であったため、リンゴールドが警官を説得して代わりに自分を逮捕させた。3人は1971年に、それぞれ100ドルずつ罰金を科せられている。かろうじて実刑はまぬがれたが、その時に表明したのは非愛国的な感情だった。彼らは、「私たちが有罪になったが、本当に有罪なのはこの国と裁判所だ」と述べている。

この一件や展覧会そのものが示すように、星条旗は何世紀もの間、アーティストの感情をかき立てる象徴であり続けている。多くの人にとって、星条旗は国の誇りを高め、逆境に負けない国の力を語る手段だ。一方で、戦争中に国家を批判する手段、また、植民地主義、人種差別、性差別、同性愛嫌悪の歴史が今なお続いていることを指摘する手段として、星条旗を用いる人も多い。

この記事では、さまざまな形で星条旗を描いた最も重要な作品25点を取り上げる。高揚感に満ちたものもあれば、鋭く批判的なものもあり、また美しい作品も醜い作品もある。たとえば、南北戦争時代に団結を訴えた作品から、国旗を衣装にしたダンスパフォーマンス、戦後アート史における古典的作品、アメリカ先住民に対する政府の暴力への厳しい批判を表現した作品まで、さまざまなものが登場する。

以下、星条旗を題材にした傑作ベスト25を紹介する。

25. フリッツ・ショルダー《The American Indian(アメリカン・インディアン)》(1970)

カリフォルニア州のルイセーニョ族に属する祖母を持つフリッツ・ショルダーは、本人によれば「非インディアン」として育ち、当初はアメリカ先住民の遺産を引き継ぐ気はなかったという。「インディアン」をテーマとする絵画を描き始めたのは、サンタフェのアメリカン・インディアン・アート研究所で教師を務めるようになった1960年代。そこで意図したのは、自分が目にしてきた米国に蔓延するステレオタイプな「インディアン」像とは対極にある、先住民の真の姿を提示することだった。

《The American Indian(アメリカン・インディアン)》は、伝統衣装と星条旗を掛け合わせたような服を着た米国の先住民を描いた作品だ。彼らにとって、星条旗は殺りく、植民地主義、条約破棄、そして何世代にもわたって暮らしてきた土地が盗まれた事実を思い起こさせる。明らかに物議を醸すような男性像でショルダーが示唆しているのは、暴力が先住民のアイデンティティーと切り離せないものであることだ。また、ショルダーの回顧展(2008年)を企画したキュレーターのポール・チャート・スミスがこの作品を「ある種の自画像」と評したように、暴力をショルダー自身のアイデンティティーから切り離すことも不可能なのかもしれない。

24. メイ・スティーブンス《Dark Flag(ダーク・フラッグ)》(1976)

ベトナム戦争中、メイ・スティーブンスは「Big Daddy(ビッグ・ダディ)」と名付けた絵画のシリーズを制作し始めた。スティーブンスによれば、人種差別主義者、女性差別主義者で政治的にはタカ派だった父親を大まかなモデルとして描いた人物像だ。このシリーズでは、男根のようにも見える細長い頭の白い人物が描かれ、広い意味での家父長制を象徴的に表現している。

《Dark Flag(ダーク・フラッグ)》ではその姿はほとんど見えず、星条旗に包まれている。奇妙なことに、旗の星は布地から絵の背景へと滑り落ちてしまったようだ。旗は陽気で明るい色彩ではなく、暗く不吉な色彩で描かれている。さらに絵の威圧感を高めているのは、人物が3人いるように見えることだ。ベトナム戦争終戦の翌年に描かれたこの作品は、星条旗を男性支配の形態と重ね合わせ、一見単純な視覚言語によって米国の好戦的愛国主義と家父長制を結びつけている。

23. ニコラス・ガラニン《The American Dream Is Alie and Well(アメリカン・ドリーム・イズ・アリー・アンド・ウェル)》(2012)

ニコラス・ガラニン《The American Dream Is Alie and Well(アメリカン・ドリーム・イズ・アリー・アンド・ウェル)》は、米国における植民地主義の長い歴史を表現している。一見すると、西部開拓時代に作られた熊皮の敷物に似ているが、1つだけ明らかに違う点がある。それは、本来は毛皮である部分が星条旗になっていることだ。また、本物とガラニンの作品には微妙な違いもある。それは、熊の爪が弾丸でできており、歯に金箔が貼られていることだ。これは、先住民の土地の略奪が、資源の収奪だけでなく虐殺を含む暴力的行為だったことを示している。タイトルは「Alive and Well(健在だ)」の間違いのように見えるが、「Alie」は「Allies(同盟)」との意図的な言葉遊びになっている。

22. ウィリアム・N・コプリー 《Untitled (Think/flag)(無題(考えよ/旗))》(1967)

ウィリアム・N・コプリーによるこの版画は、マーク・ディ・スヴェロ、レオン・ゴラブ、アラン・ダルカンジェロらの作品を収録した伝説的な作品集『Artists and Writers Protest against the War in Vietnam(アーティストと作家によるベトナム戦争への抗議)』(1967)で初めて発表された。この作品集の中で、一見地味なのに最もインパクトのあるのがコプリーの作品だ。それは色彩を吸い取られたような星条旗で、赤と青の部分が黒一色になり、ストライプは真っ直ぐな線ではない。また、星の代わりに描かれているのは、「THINK(考えよ)」という大胆なメッセージだ。このシンプルかつ印象的な版画は、米国が特に緊迫した情勢にあった時期に制作された。ベトナムやカンボジアの人々に様々な恐怖を与えた兵士たちが手にしていた星条旗の本当の意味を、見る者に考えさせる。

21. チャイルド・ハッサム《Day of Allied Victory(連合国勝利の日)》(1917)

チャイルド・ハッサムは事実上、星条旗を描くことで画家としてのキャリアを確立したと言える。この作品では、太陽の光が降り注ぐ街角のあちこちに、星条旗が掲げられた光景が描かれている。ハッサムは、多作ではあるものの絵のクオリティーは不安定で、当時の人々にとっても後期の作品には安っぽく感じられるものがあった。さらに、今となっては時代に逆行しているように思われるだろう。しかし、現在ナショナル・ギャラリー(ワシントン)が所蔵する《Day of Allied Victory(連合国勝利の日)》(1917)は大成功を収めた作品だ。

印象派の影響を受けたこの絵は、第一次世界大戦中、米国の参戦を祝って人々が街頭に繰り出した日の様子を描いたものだ。街の人々の頭上に掲げられた米・英・仏の国旗の豊かな色彩が、高揚感を表現している。また、旗がジグザグに配置された構図には、米国が英・仏と手を結ぶことを望んでいた当時の多くの人々の喜びが象徴されている。ハッサムはこの絵と関連作品について、「民主主義のための戦いにおける(我われ)3国の国民の結集」を祝うものだと述べている。

20. ミン・スミス《America Seen Through Stars and Stripes (New York)(星条旗を通して見た米国〈ニューヨーク〉)》(1976)

この写真作品は、目の前の通りを映し出す鏡面のようなウィンドーを背にして立つ黒人男性を捉えている。黒人写真家の集団、カモインゲ・ワークショップのメンバーだったスミスは、今日のアーティストには珍しく、写真というメディアにおける形式主義的な実験に魅力を感じていると語っている。実際、この写真は男性の背景と前景、そして眼鏡のレンズ(それ自体、スミスが構えたカメラのレンズになぞらえることができそうだ)によって、催眠的な情景を演出している。画像の中の旗も構図の一部を区切る形式的な装置だ。この写真の別バージョンでは、スミスは画面全体にうっすらと赤いストライプを描き、作品の視覚的な魅力を高めている。

写真が撮影された当時は、ベトナム戦争や60年代の黒人への暴力に対する抗議運動がまだ遠い過去のものではなかった。そのため、国旗のイメージは政治的な意味合いを帯びていたと考えられる。さらに、撮影されたのが合衆国建国200年祭の最中であったことも、作品に複雑な文脈をもたらしている。「《America Seen Through Stars and Stripes (New York)(星条旗を通して見た米国〈ニューヨーク〉)》の赤い絵具は、かつて黒人に対して行われ、今も行われている暴力をより強調している」と、スミスは作品集『Ming Smith: An Aperture Monograph(ミン・スミス:アパーチャーモノグラフ)』(2020)に収録されたインタビューで語っている。

19. ソーントン・ダイアル《Don't Matter How Raggly The Flag, It Still Got To Tie Us Together(旗はどんなにぼろぼろでも、私たちを結びつけてくれる)》(2003)

ソーントン・ダイアルによるこのミクストメディアの作品は、2003年という制作時期もあって、米国のイラク侵攻に対する批判という見方をされがちだ。確かに、国旗が縛られてボロボロになり、絵具でべっとり塗られるなど、殺りくを連想させるところがある。プランテーションの小作人の家に生まれた黒人のダイアルにとって、米国の文化の中に根付いた暴力は身に覚えがあるものだった。一方で、この絵のタイトルと、2人の人物が並んでいる姿が混沌の下にかろうじて垣間見える様子は、より良い何かへの憧れを示唆しているのかもしれない。しかし、そのような楽観的な見方は、マットレスのコイルなど、いくつかの素材によって否定される。キュレーターのジョアン・カブスは、このコイルは「私たちが自分たちのために作った硬いベッドのメタファー」とも解釈できると説明している。

18. ナム・ジュン・パイク《Video Flag(ビデオ・フラッグ)》(1996)

ナム・ジュン・パイクは、テレビ映像の流用による大規模なインスタレーションを数多く発表している。《Video Flag(ビデオ・フラッグ)》(1996)もその1つで、使われているのは米国大統領の映像やデジタル画像の星、ニュース映像だ。遠くから見ると、84台のブラウン管モニターが組み合わさって、ストライプが高速で点滅する旗になっている。複数のバージョンがある《Video Flag》の制作に至るまでの数十年間、パイクは世界の異なる場所に住む人々を結びつける力のあるメディアとしてビデオに関心を寄せていた。この作品はまさにこうした考えに沿ったものであり、星条旗と同じように、映像もまた世界中の市民に届くことを効果的に示唆するものだ。さらに、メディアを旗に見立て、ある人物のアイデンティティーを示すものだともしている。パイクが考えたように、我われが毎日テレビで見ている映像は、出身国の象徴と同じく、行動様式を形成する上で不可欠な要素なのだ。

17. カルロス・マルティエル《Fundamento(フンダメント)》(2020)

長時間全裸で立っていたり、体から数センチの肉を切除する手術を受けたりと、カルロス・マルティエルが発表しているパフォーマンス作品の多くは、肉体的苦痛を伴う状況に身体をさらすものだ。ハバナ生まれでニューヨークを拠点に活動するマルティエルは、過去から現在に至るまでアフロ-ラテン系コミュニティーにもたらされた数々の暴力をテーマに作品を制作している。

ジョージ・フロイドがミネアポリスの白人警官に殺害された事件を受けて制作された《Fundamento(フンダメント)》では、マルティエルが手足を星条旗で縛られて床に横たわる。これは明らかに非愛国的な感情が表現された作品であり、何世紀にもわたって米国のBIPOC(黒人、先住民、有色人種)コミュニティーに対して用いられてきた封じ込めの形態に目を向けた作品だ。「この作品はBLM(ブラック・ライブズ・マター)運動の文脈で構想されたもので、アメリカ大陸、より具体的には米国でBIPOCの人々が受けている歴史的な抑圧と組織的暴力に言及している」とマルティエルはゲイレター誌に語っている。

16. ドリーン・リネット・ガーナー《Betsey’s Flag(ベッツィーの旗)》(2019)

19世紀、白人の産婦人科医、J・マリオン・シムズは奴隷の黒人女性に麻酔を使わず残酷な強制実験を行った。そのシムズをテーマに、ドリーン・リネット・ガーナーが制作した大型作品のシリーズの1点が《Betsey’s Flag(ベッツィーの旗)》(2019)だ。ベッツィー・ロスが縫った旗そのものが題材で、この記事で取り上げた他の作品とは異なるタイプのものになっている。ベッツィー・ロスはシムズに陰惨な手術を施された被害者女性の1人だ。

この旗では、13個の星が円形に配置されており、ガーナーは旗の素材に黒人の皮膚の代わりとして帯状のシリコンを用い、ホチキスで留めている。これによって強い印象を与え、嫌悪感さえもたらし、搾取された黒人の肉体によってこの国が形成されている事実を突きつける。しかし、裏面は皮膚の内部組織を思わせるもので、多数のビーズで飾られていることから、一種の再生だとも読み取れる。手間のかかる作業によって作られた作品の裏面は、醜い表皮の下にある執念の美しい形態を感じさせる。

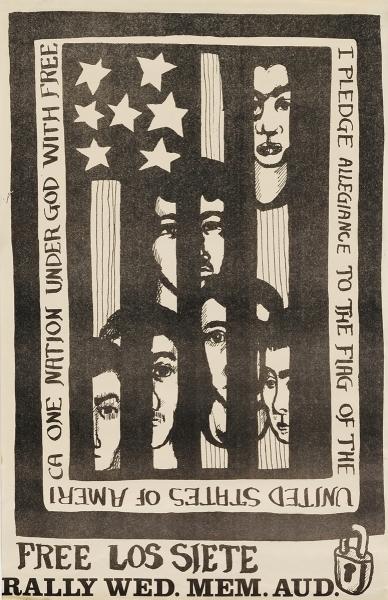

15. ヨランダ・M・ロペス《Free Los Siete(フリー・ロス・シエテ)》(1969)

星条旗は、長年にわたって国民の誇りを高める政治的メッセージとして使われてきた一方で、明らかに非愛国的なやり方で利用されることもある。ヨランダ・M・ロペスの《Free Los Siete(フリー・ロス・シエテ)》(1969)は後者の例だ。この作品は、制作された年にサンフランシスコで6人のラテン系住民が投獄されたことに抗議する目的で用いられた。その事件の経緯はこうだ。6人の若者と、警察に捕まらなかった7人目の若者がテレビを動かしているところを2人の警官に見つかった。テレビが盗品だという疑いを持った警官ともみ合いになり、警官1人が死亡、もう1人が負傷している。ロス・シエテ・デ・ラ・ラザと呼ばれたこの若者たちは、1970年の裁判で全員が無罪となった。

ロペスは、若者たちの釈放と無罪を印象的に訴えるため、星条旗のストライプを鉄格子に見立て、牢獄の中にいる若者たちの姿を描いた。周囲には米国の忠誠の誓いが書かれているが、その文章は「free(自由)」の部分で切れていて、若者たちが受けた拘束との対照を示している。この絵を印刷したものは集会で配布されたり出版物に掲載されたりして、若者たちの釈放を求める当時のラテン系コミュニティーの抗議活動を象徴するイメージとなった。人種差別と不平等がはびこる米国において、自由と正義がすべての人に与えられているわけではないという事実を、この作品は示している。

14. ベニー・アンドリュース《Did the Bear Sit Under a Tree?(熊は木の下に座ったか?)》(1969)

この絵と、その3年前にベニー・アンドリュースが描いた《Flag Day(フラッグ・デイ)》(1966)を比較すると、いくつかの示唆が得られる。《Flag Day》では、赤と青のストライプが無限に広がっているような画面の背後から、アンドリュース自身が姿を現すように描かれている。アンドリュースは恐る恐る外の世界をのぞいていて、星条旗の重圧の下からはい出してきたことに少しショックを受けているように見える。《Did the Bear Sit Under a Tree?(熊は木の下に座ったか?)》(1969)では、アンドリュースはより闘争的な姿で自分自身を描いている。2つの拳を振り上げ、まるで侵略してくる星条旗を追い払っているかのようで、それに対して星条旗は丸まって退却しているように見える。

この作品は、芸術機関などの場における構造的な人種差別を指摘した有名な活動家集団、Black Emergency Cultural Coalition(BECC、黒人非常事態文化連合)をアンドリュースが共同設立した年に描かれ、ブラック・パワー運動の時代に多くのアーティストたちの作品に貫かれていた精神を表している。作品が示しているのは、星条旗という非常に基本的なシンボルが、自分たちには当てはまらない愛国心を伝えるために長い間使われてきたことに対し、黒人アーティストが抱いた問題意識とも言える。

13. フレデリック・エドウィン・チャーチ《Our Banner in the Sky(空にある我らの旗)》(1861頃)

フレデリック・エドウィン・チャーチの《Our Banner in the Sky(空にある我らの旗)》は、緑豊かな風景の上に広がる満天の星空に星条旗が浮かび上がる優美な絵だ。大胆な色彩がまぶしく、巧みな構図が感動を呼び起こす。小さめな作品ではあるが、この絵を見て畏敬の念を抱く人もいるだろう。一方で、当時の南北戦争という時代背景から、美しさと悲しさが入り混じった、胸を締め付けるような感情を抱く人もいるだろう。この絵がサムター要塞の戦いをテーマとしているという説もあるほどだ。サウスカロライナ州にある北軍の砦に南軍の兵士が砲撃を繰り返したこの戦いで、南軍・北軍ともに死者は出なかったが、2日後に砦が陥落した時、北軍の旗がそこに立ち続けていたことが人々の記憶に焼き付いている。

空に向かって消えていく赤いストライプは、戦いでボロボロになりながら最後まで原型をとどめた旗そのものだと言う歴史学者もいる。チャーチはハドソンリバー派を代表する画家で、自然の景観を美しく描いたことで知られる。このように星条旗を描くことで、チャーチはこの国が存在する土地には奥深い意味でのアメリカらしさがあることを示した。そして、こうした愛国的な考え方は、その後数十年にわたり多くのアーティストに受け継がれた。しかし近年では、先住民や米国の歴史で引き起こされた流血をテーマに制作を行う多くのアーティストによって、その考えは覆されている。この絵は後に版画として複製され、南北戦争の時代に北部に広く流通して大きな人気を得た。

12. ロバート・フランク《Parade—Hoboken, New Jersey(パレード—ニュージャージー州ホーボーケン)》(1955)

ロバート・フランクは、国家のアイデンティティーを構成する要素を探るドキュメンタリー写真を数多く撮影した。中でも、1955年に発表した「The Americans(米国人)」シリーズは、このジャンルを代表するものだ。シリーズ最初の作品でもある代表作《Parade—Hoboken, New Jersey(パレード—ニュージャージー州ホーボーケン)》は、レンガの壁で隔てられた2つの窓からのぞく2人の人物をとらえているが、そのうち1人は星条旗で顔が隠れている。フランクが選んだ奇妙な構図によって見る者を不安にさせる作品だ。

この写真では、見えるものと見えないものが同じ重要性を持つ。タイトルはパレードとなっているが、被写体の人物が何を見ているのかは分からない。パレードというからにはにぎやかなはずだが、写真の雰囲気は陰うつで、不機嫌な感じすらある。2人の人物の顔はよく見えず、その素性ははっきりしない。米国が機会均等によって繁栄していると考えられていた時代に撮影されたこの写真は、その恩恵にあずかれないアウトサイダーが常に存在することを示唆している。また、写真中の1人の視界に旗がはためくことで、星条旗が象徴する米国らしさが破綻しているという感覚がいっそう強調されているようだ。

11. ポープ・L《Trinket(安物の装身具)》(2008)

《Trinket(安物の装身具)》は、この記事で取り上げた中で最大級の作品で、長さ約14メートルの星条旗に工業用の大型扇風機の風を当てるインスタレーションだ。展示開始直後は、私たちが慣れ親しんだ形の巨大な国旗であり、畏敬の念と悲しみが交錯するような印象をもたらす。しかし、展示期間中に揺れはためくうちに旗は引き裂かれていき、展示が終わる頃には白と赤のストライプが別々にひるがえるようになる。ポープ・Lは、旗を切り裂き、ある意味その輝きや栄光を削ぎ落としたかったと説明している。また、アートフォーラム誌の取材に対し、星条旗を「国家が強奪した物のお守りのような象徴」と表現し、「安物のアクサリーは、つまらないもの、ピカピカだが無価値なものだが、誰にとってそうなのか? 星条旗は、我われが好む暗闇に向けたネイティブ・アメリカンのビーズ飾りのようなものだ……」と述べている。

10. ツェン・クォン・チー《East Meets West Manifesto(東洋と西洋の出会い宣言)》(1983)

香港に生まれ、1990年にエイズで亡くなるまでニューヨークを拠点に活動していたツェン・クォン・チーは、もっぱら撮影用と思われるようなパフォーマンスを多数発表している。彼は当時の中国共産党の象徴であった人民服を着用し、作品で共演するニューヨーカーの中でも目立つ存在だった。

スタジオで撮影された《East Meets West Manifesto(東洋と西洋の出会い宣言)》は、メタ・アートとも言うべき作品だ。ツェンはシャッターコードを手にしているので、私たちは写真の撮影現場を見せられていることになる。そのポーズはわざとらしく誇張され、さらに星条旗と中国の五星紅旗の存在がこの作品の作為を強調している。特に中国の国旗は、撮影セットの背景のような役割を担っている。すべてをケバケバしく盛り上げることで、ツェンは国籍がいかに演出された作り物であるかを強調している。シャッターが切られるとき、米国らしさと中国らしさが融合し、事実と虚構が複雑に混じり合うのだ。

9. ジョーン・クイック=トゥ=シー・スミス《I See Red: McFlag(私は赤が見える:マックフラッグ)》(1996)

ジョーン・クイック=トゥ=シー・スミスの作品《I See Red: McFlag(私は赤が見える:マックフラッグ)》(1996)では、常に「もっと多く」を求める米国人特有の傾向が詳細に観察されることになる。やはりこの記事で取り上げるジャスパー・ジョーンズの《旗》(1954〜1955)を連想させるこの作品は、新聞の切り抜きで星条旗のストライプを構成している。《旗》の色あせたストライプが国旗を朽ち果てた物体のように見せているとすれば、《I See Red: McFlag》は政治批判をさらに一歩推し進めた作品と言える。サリッシュ族・クートナイ族連合のメンバーであるスミスは、切り抜きに印刷された文字を目立つように使い、米国の植民地主義の歴史を批判する。切り抜きのひとつには「THE RACE FOR BIGNESS(大きさを競うレース)」と書かれているのがわかる。

しかし、ここに描かれているのは単なる星条旗ではない。絵のタイトルにあるように、これはマックフラッグであり、米国文化を象徴する国旗とマクドナルドのようなチェーン店との融合を示している。スミスは、より多くの土地を求める植民地主義者と、できるだけ多くを所有したいという営利主義者の欲望とを重ね合わせているのだ。また、資本主義の「明白な運命(*1)」の象徴として、ミッキーマウスの耳を国旗のストライプの中に入れ込み、さらに作品そのものにもミッキーの耳に見えるように黒いスピーカーが2つ付いている。このスピーカーは特に機能するわけではない。さらに、「Don't Get Malled!(嫌々ショッピングモールに連れていかれるな!)」という切り抜きによって、資本主義と植民地主義の両方に抵抗するよう見る者に呼びかけている。

8. ゴードン・パークス《American Gothic, Washington, D.C.(アメリカン・ゴシック、ワシントンD.C.)》(1942)

ゴードン・パークスは、ニューディール時代に農村部の貧困層救済を目的として設立された農業保安局(FSA)の撮影係として働いていた。この象徴的な写真はその時に撮影されたものだ。経済学者で写真家でもあったロイ・ストライカーがFSAでドキュメンタリー写真プログラムを立ち上げ、パークスやドロシア・ラングなどの写真家を起用したことは広く知られている。ワシントンD.C.のFSA本部で働く人々を撮影するようパークスに提案したのはストライカーだったが、被写体となったエラ・ワトソンに心理的な深みと豊かな意味合いを与えたのはパークスの功績だ。本部オフィスの清掃員として働いていたワトソンは、星条旗の前でパークスのためにポーズを取っている。仕事道具であるほうきとモップを逆さにして使えない状態にし、パークスのレンズを真っ直ぐ見ることで、彼女の存在を無視していた人々を鋭く見返しているのだ。

パークスがこの作品につけたタイトルは、グラント・ウッドが農夫らしき男性と妻を描いた作品《American Gothic(アメリカン・ゴシック)》(1930)に由来する。ウッドの絵は、アメリカの価値観の象徴として認識されるようになったものだ。一方、白人夫婦の代わりに黒人女性1人を描いたパークスの作品は、ウッドの絵のテーマとは逆に、真の意味で米国を支える人々でありながら、当時は国民の目に触れることがほとんどなかった民衆の存在を示唆する。パークスは、ワトソンの背後に国旗を大きく見せることで、この作品こそが米国の実像だと暗に訴えているのだ。

7. デビッド・ハモンズ《African-American Flag(アフリカ系アメリカ人の旗》(1990)

巧妙で力強いデビッド・ハモンズの作品の中で、星条旗は人種差別による暴力を暗示する危険なシンボルとされてきた。ハモンズは初期に手がけたボディプリントのシリーズで、星条旗に絡め取られ、拘束された自分自身を描いている。たとえば、ブラックパンサー党を率いたボビー・シール(公民権運動の指導者)の裁判へのオマージュとして、星条旗を額縁として使い、真ん中を切り取って縛られた自分のボディプリントを配した印象的な作品もある。だが、《African-American Flag(アフリカ系アメリカ人の旗)》(1990)は、星条旗を別の角度から捉えている。ここでは、星条旗は赤・白・青ではなく、マーカス・ガーベイ(*2)が提唱した汎アフリカ旗の色である赤・緑・黒に変えられている。ただしそのデザインは伝統的な星条旗ともガーベイの三色旗とも異なり、その双方を融合させたものになっている。

この作品は、1990年にアムステルダムのオーバーホランド美術館(現存しない)で開催された「Black U.S.A.(黒人の米国)」展で初めて展示された。作品のタイトルは、米国の一部の黒人社会にとって、星条旗は自分たちを代表していないのではないかということを、巧みで意図的な言葉使いで示している。さらに、ハモンズはマルセル・デュシャンやロバート・ラウシェンバーグのような、既製品をアートの文脈でとらえ直した美術史上の巨人たちとの対話を長く続けてきた。《African-American Flag》でハモンズは、ジャスパー・ジョーンズの《旗》を引用している。ジョーンズの作品は、星条旗を作者不詳の抽象画として提示した。一方ハモンズは、ジョーンズの作品に手を加えることで、自分自身が恩義を感じている過去のアーティストにオマージュを捧げると同時に、その作品を破壊したのだ。

6. イヴォンヌ・レイナー《Trio A with American Flags(星条旗のあるトリオA)》(1970)

《Trio A with American Flags(星条旗のあるトリオA)》(1970)は、1966年に初演されたイヴォンヌ・レイナーの有名なダンス作品《Trio A(トリオA)》の別バージョンだ。6人のダンサーが全裸で、1.5メートルほどの星条旗を首に巻いて登場する。腕をひねり、足をタップし、優美かつ激しく動き回るダンサーたちの動きが平凡に見えるとしたら、それこそがまさにレイナーの狙いだ。1960年代にニューヨークのジャドソン・ダンス・シアターに属していたレイナーは、仲間たちと同様、日常的な動きをダンスの領域に取り入れることに専念していた。それまでのダンスは、様式化された振付や、場合によっては物語や音楽に依存するものだった。レイナーは1965年に発表した有名な「ノー・マニフェスト」で、名人芸はいらないと書いている。《Trio A with American Flags》は、美しくも日常的であり、ほとんど無音の作品で、十分に練習すれば誰にでも演じられそうだと思わせる。

この作品には、一見したところ物議を醸すようなところはない。しかし、1970年版の《Trio A(トリオA)》は、この記事で取り上げた他の作品のように国旗を否定しているわけではないものの、やはり抗議を意図している。《Trio A with American Flags》は1970年、ベトナム戦争中に国旗を冒涜した人々が逮捕されたことを糾弾するために行われた「People’s Flag Show(人々の旗の展覧会)」で初演された。レイナーにとっては検閲に対する回答だった。レイナーはパリス・レビューのインタビューで、次のように語っている。「ジャドソン記念教会で開かれた展覧会は検閲に対する抗議がテーマだったので、自分は身体の検閲について考えた。旗とヌードを組み合わせ、露出が多い私のいつもの傾向よりも、両者が持つ政治的な意味合いを打ち出している」。このパフォーマンスを見ている者は、ダンサーの胸や性器、太腿が、身につけた旗の陰から繰り返し現れることに気づかないわけにはいかない。国家がいくら身体を束縛しようとしても、それは不可能なのだ。

5. アルフレッド・ジャー《A Logo for America(アメリカのロゴ)》(1987)

1987年の短い期間、ニューヨークのタイムズスクエアで、米国のエスノセントリズム(*3)についての短いメッセージが広告とともに流された。アルフレッド・ジャーによる短いビデオ作品《A Logo for America(アメリカのロゴ)》は、有名なパブリックアート基金プログラム「Messages to the Public(市民へのメッセージ)」によって、6メートル×12メートルのスクリーンで公開されている。

アニメーションを用いたこの作品では、「アメリカ」という言葉がしばしば誤解されている事象を探っている。それは、米国に暮らす人々は「アメリカ」を自分たちの住んでいる場所を指して使うが、本来は複数の大陸にまたがる何十もの国々を指すものという考察だ。その中には、旗とともに「これはアメリカの国旗ではない」という文章が同時に現れるものもある。チリ生まれのジャーによると、《A Logo for America(アメリカのロゴ)》は、作品が発表された当時は挑発的と受け止められ、上映の合法性を疑問視する声すらあったという。現在では米国の価値観を問い直す作品として高く評価され、国内外で繰り返し展示されている。

4. キャディ・ノーランド《This Piece Is Not Titled Yet(この作品にはまだタイトルがない)》(1989)

キャディ・ノーランドほど、国旗をはじめとする米国の象徴に長年取り組み続けているアーティストは他にいないだろう。その彫刻作品は、米国の歴史に内在する暴力を暗示している。ノーランドの代表作である《This Piece Is Not Titled Yet(この作品にはまだタイトルがない)》は、星条旗を連想させるデザインのバドワイザー6缶パック1100個を、建築現場のような足場の周りに並べてたものだ。ビール缶は、手錠、ハンバーガーのパンズ、シートベルト、金属棒などとともに整然とした列に並べられ、無意味な倉庫のように見える。同作品は1989年にピッツバーグの現代美術館、マットレス・ファクトリーで初めて展示され、その後ルーベル・ファミリーが購入して現在はマイアミの私設美術館で展示されている。

極めて奇妙で不快な感じを与えるこの作品は、めちゃくちゃになった野外パーティーのようにも、愛国者が作った機能不全の貯蔵庫にも見える。まるで、見る者の安易な解釈を拒んでいるようだ。ノーランドはバドワイザーの缶を「国旗になりそこなったもの」と表現し、こう説明する。「この缶は、デザイナーの不合理な思考の残りかすであり、暗示的な戦略を強烈かつ経済的に利用している。支配の小さな単位とも言えるだろう。芸術的な複製によって何かを創造する必要はなく、さらに考えれば、単位や複製、大量生産、連続的な反復、ポルノ的な状態を表現することもない。匿名の、がっかりするようなプロセスでビールが排泄されてしまったら、缶は体内の消化活動の無目的な集積になる」

3. ドレッド・スコット《What Is the Proper Way to Display a U.S. Flag?(星条旗の正しい掲げ方とは?)》(1988)

このコンセプチュアルな作品は、現職の大統領に非難された米国史上稀なアート作品だ。ジョージ・W・H・ブッシュ大統領(当時)は、「これは全く受け入れられない」と、その頃、全米の保守派の間で言われていたのと同じ感想を述べている。ブッシュの発言は、ドレッド・スコット(当時はスコット・タイラーとして知られていた)の作品、《What Is the Proper Way to Display a U.S. Flag?(星条旗の正しい掲げ方とは?)》(1988)が全米に議論を巻き起こす中で飛び出したものだ。作品を初めて展示したシカゴ美術館附属美術大学のみならず米国のアートシーン全体が論争に揺れたが、その時スコットはまだ同大学に在学中だった。

米国における国旗冒涜の歴史に取り組んだこの作品は、大きな反発を受けた。作品を構成するのは、韓国人学生たちが星条旗を燃やしている様子と棺にかぶせられた星条旗のフォトモンタージュ、その下に置かれた鑑賞者が感想を記すためのノート、そして床に敷かれた台湾製の星条旗だ。スコットが展示した国旗は、3.95ドルで買ったものと伝えられている。また、鑑賞者が感想を書くには、その旗を踏みつけていかなくてはならなかった。

この作品が国旗の冒涜を奨励すると見なした退役軍人たちは、抗議として床に置かれた国旗を巻き上げてしまったという。やがて作品は全米から注目を集めることになり、上院はシカゴ美術館の予算をほぼ全額カット。加えて、国旗冒涜を不法行為と定めた。これを受けて、スコットとアーティストのショーン・アイクマン、ベトナム戦争帰還兵のデビッド・ブラロックは、合衆国議会議事堂の階段上で星条旗を燃やし、この行為で有罪になりかけると最高裁に上告した。最終的に、合衆国対アイクマン事件の裁判(1990年)で下された判決は、国旗冒涜は言論の自由の一形態であるというものだった。スコットの功績によって、後進のアーティストたちが画期的な作品を発表する道が開かれたのだ。

2. ジャスパー・ジョーンズ《旗》(1954〜1955)

ジャスパー・ジョーンズの代表作《旗》の出発点は、ジョーンズが見た夢だった。自分が星条旗を描いている夢を見て、そのまま実行に移したのだ。蜜蝋で顔料を定着させるエンコースティックという珍しい技法による作品で、国旗は新聞の上に描かれ、星条旗の星(制作当時アラスカやハワイはまだ州ではなかったので48個)とストライプの間から広告や記事がのぞいている。新聞紙に塗られた絵の具が風化したように見えることから、明らかに非愛国的だと評されているが、ジョーンズ自身は政治的な文脈を持たせることを避けている。彼はむしろコンセプチュアルな作品を意図していたようだ。

この作品が描かれた当時、抽象表現主義のアーティストたちは絵の具をドリッピングしたり、引きずったり投げつけたりして非具象的な大型絵画を制作し、こうした作品に作家の独創性がにじみ出ると信じていた。一方、ジョーンズは、日常生活の中にある決められた構図の旗を描くことで、独創性を放棄せざるを得なかった。星条旗をテーマとし、それを抽象化した作品を生み出したジョーンズは、その後数十年にわたって数多くのアーティストにインスピレーションを与え続けている。ルイーズ・ローラー、スターテバント、A・A・ブロンソンといったアーティストが《旗》に触発され、ときにはそのイメージを流用したり構図を模倣したりして作品を制作したことに、この作品とその美術史上における重要性が示されている。

1. フェイス・リンゴールド《American People Series #18: The Flag Is Bleeding(アメリカン・ピープル・シリーズ#18:国旗は血を流している)》(1967)

フェイス・リンゴールドは常に明晰な目で米国の実態を観察してきたアーティストだが、《American People Series #18: The Flag Is Bleeding(アメリカン・ピープル・シリーズ#18:国旗は血を流している)》は、とりわけ鋭いまなざしが感じられる作品だ。米国が流血の歴史の上に成り立っていることを、衝撃的なほど率直に表現している。絵の中では、気取った白人のカップルと黒人男性が腕を組んでいる。黒人男性は微笑んでいるように見えるが、その片方の肩から噴き出した血が近くにある星にかかり、手にはナイフが握られている。

リンゴールドは、ジャスパー・ジョーンズのように星条旗をモチーフとする作品に興味をもっていた。しかし、ジョーンズの作品は米国における生活の現実を描くという点では「不完全」だと考え、さまざまな作品で星条旗の真の意味を解き明かそうとした。1970年にはベトナム戦争への抗議として、星条旗をテーマにした非愛国的な作品を幅広く集める「The People's Flag Show(人々の旗の展覧会)」を開催している。共同主催者のジャン・トッシュとジョン・ヘンドリックスとともに国旗を冒涜した罪で起訴されたが、3人とも後に無罪となった。

この絵は、リンゴールドが壁画と呼んだ三部作のうちの1点で、自身がスーパーリアリズムと呼ぶスタイルで描かれている。そのシャープな描線は、「米国で黒人に起きていることを(略)スーパーリアルに表現するためだった」と彼女は書いている。そのように描くことだけで作品は成功したのかもしれないが、2021年にグレンストーン財団がワシントンD.C.のナショナル・ギャラリーに寄贈するまで、この絵に注目する人はほとんどいなかった。同館でキュレーターを務めるハリー・クーパーは作品の取得にあたり、1976年にジャクソン・ポロックの絵画を購入して以来、同館のコレクションに加わった最も重要な現代アート作品だと述べている。(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年4月6日に掲載されました。元記事はこちら。