「描くことは見ること」──「意味」からの解放と、生の感覚【アーティストは語る Vol. 5 山口晃】

いまを生きる日本のアーティストたちの声を届ける連載の第6回は、日本の伝統的な様式を用いて描いた油彩で国内外から高い評価を獲得し、漫画、立体作品と創作の幅を広げる山口晃。現在、それらの作品が一望出来る大規模展を開催中の山口に、創作に込めた思いなどを聞いた。

「描く」ことで景色が立体化する

──山口さんの作品は、緻密な線の描写が特徴的です。

3歳ぐらいの子どもに筆記用具を渡すと、形にならない線を夢中で描き続けます。ある時に線の始まりと終わりがつながって円になって、面が生まれる。何も無かったところにいきなり何かが現れることが面白いんですね。私はあの出現力にいまだに酔っているところがあります。

──以前、山口さんは「描くことによって見る」ともおっしゃっていました。

あまり美術鑑賞に慣れていない方は、作品に感動すると触ろうとするんです。人間は、視覚のほかにもう1個感覚をクロスさせると立体的に捉えられる。私の場合は描くことで、倍以上の感度で受け止められます。例えば旅に出て、良いなと思う景色に出会ってスケッチをする。すると、線に導かれて視界にかかっていた霧がバシッと晴れて、クリアに見えてくるぐらい頭の中に景色が入ってくるんです。

近代以前と以後の日本美術を重ねる試み

──山口さんは大学で油彩を学ばれましたが、在学中から日本の伝統的な古画に注目され、古画の様式を用いて油彩画を描くという独自の作風を確立されました。なぜそのような作風に至ったのでしょうか。

西洋のものである油彩画を日本で内発的に描くにはどうしたら良いか考えたんですね。明治期になると列強に追い付け追い越せで、主に技術面で旧来のものを捨てて新しいものを取り入れるということを繰り返しました。それが成果を上げたので、芸術にも応用した結果、歪みが生じてしまったように思います。

常に血を新しくしていかないと発展できない部分はあると思うんです。問題は層の薄さと言いますか、新しく出てきた人たちが、前の世代の表現をある意味無視して、次々に欧米からの芸術を受け入れ続けるということ。近代から現代の日本の美術史を見ていくと、縦に積み重なっておらず、輸入した様式の上を横滑りをしているように感じられるのです。それは文化のあり方としては不健全すぎるので、層になって積み重なる流れを作るべく、明治以前の日本の古画を見直したところから今の作風につながっていったように思います。

──日本の美術の歴史は、明治期を境に一度分断が起こっていますよね。

日本の美術と言えば、日本画があるじゃないかと思われますが、日本画は明治期に生まれたもので、そこでは日本の古画の絵師たちがやってこなかったデッサンを学び、透視図法を身に着けます。古画には透視図法とは異なるいくつかの遠近法が用いられ、輪郭線を残してその重ね方、離し方で物の前後や遠近を表す方法も取られました。デッサンにおいての線とは、そこを境に明暗の調子を整えますよという約束手形のようなもの。線だけを残すというのは、その約束を反故にするという意味になり、絵としていい加減になってしまいます。その点で、日本古来の美術と西洋の美術は非常に相性が悪いものでもありました。

そこで、古画の様式に身を浸し、型に倣う、いわゆる型稽古をはじめました。型というのはそちらの方向に行きたい時のためのある程度の導き、自分の体をどう動かせば自身を十全に使いうるかを教えてくれる大事なものです。型稽古を繰り返すうちに、こういう風に描くところはこういう感覚を働かせるんだとか、自分の蹴り出しが最大の力になるのはこういう型だ、などが段々と分かってきました。私が古画を引用する際に注意しているのは、観念で描かないことです。つまり外側から形だけ、様式だけ真似るということをしない。必ず自身が身を置くものとして描く。形だけを盗み取るようなことだけはしないように気を付けています。

めまぐるしく失われ、誕生する都市・東京を描く

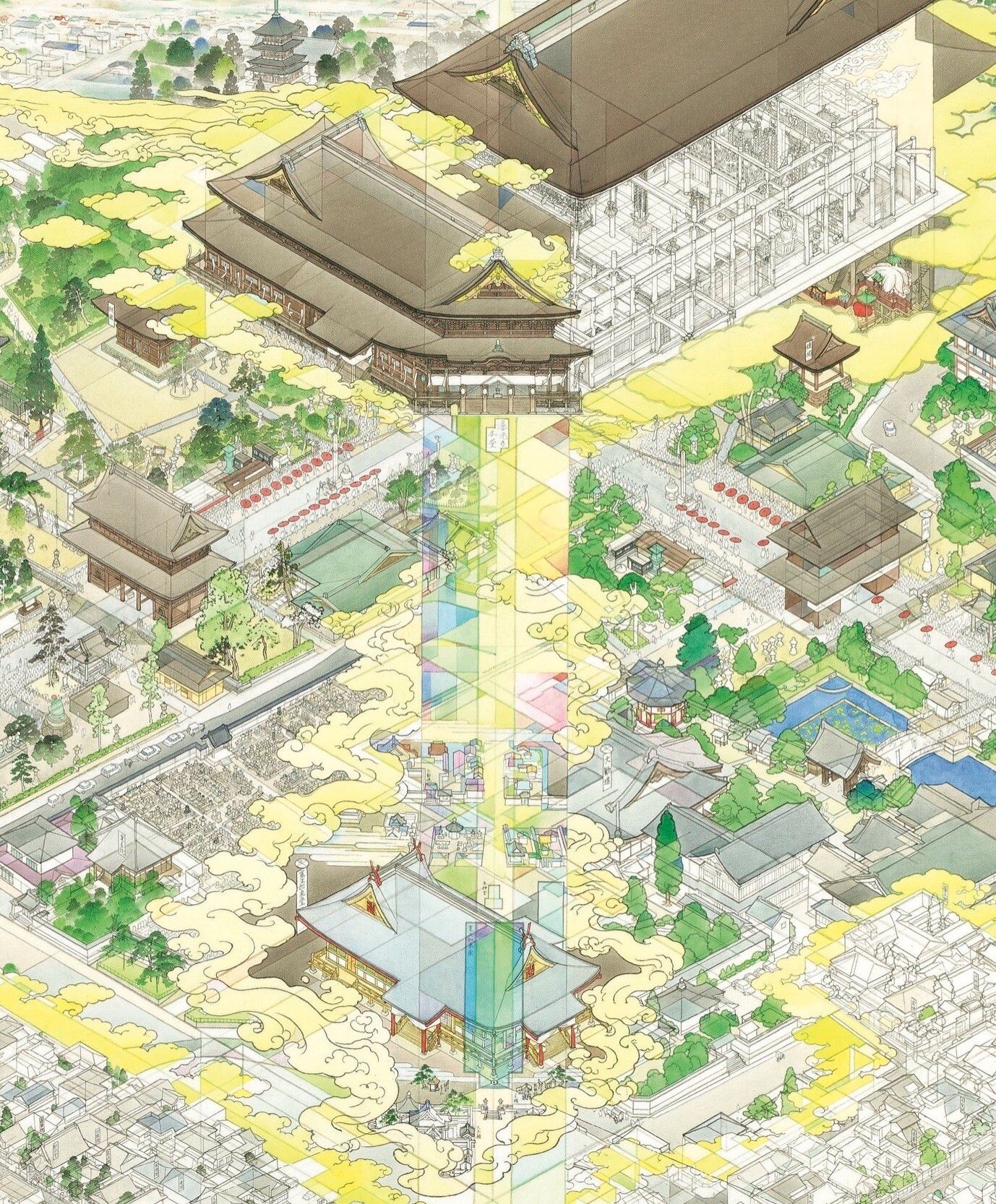

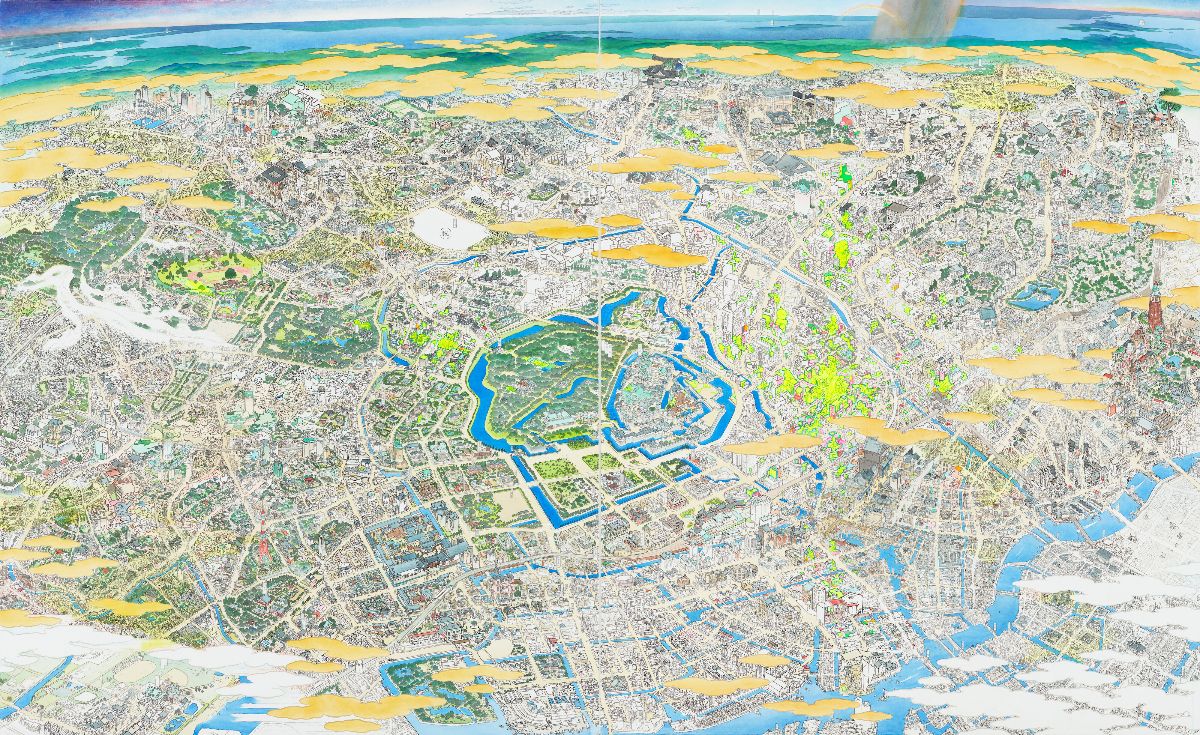

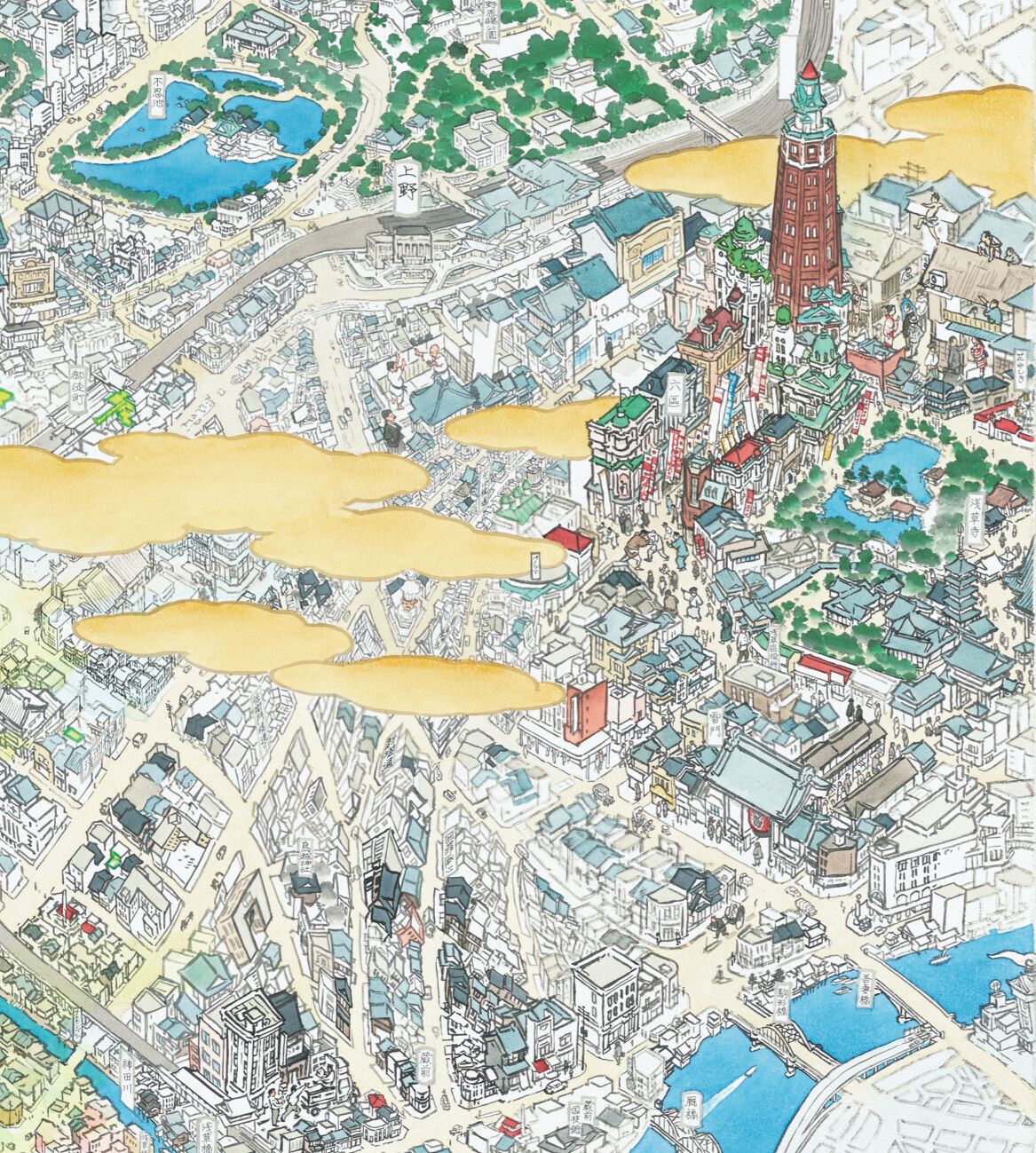

──現在アーティゾン美術館で開催されている展覧会では、《東京圖1・0・4輪之段》(2018-2023)をはじめ、東京の街をモチーフにした作品をいくつか見ることができます。東京の街を描く理由を教えてください。

住んでいる場所ですので、目に入るものを描くというのは自然なことですが、あとは、私が求める東京、懐かしさや郷愁です。私は幼少期の一時期、広尾の、今のガーデンヒルズの高台のすぐ下に住んでいました。親が近くの児童養護施設で働いていて、そのはす向かいには乳児院があって。少し寂しい雰囲気のある所でした。引越し後も、季節ごとにその地域に住む親戚の家に遊びに行っていたのですが、訪れる度にどこかの建物が無くなっていた。ある時には区画丸ごと更地になっていて、がっくりと膝が砕けました。両親は働いて家族を養うのに精一杯で、建物がどうだったとかは覚えていない。誰に話しても何ひとつ共有できない、懐かしい東京が私の中にありました。私が描く東京の風景は、そんな昔と現在の二重写しなんです。

──確かに、山口さんの描く東京には、現在と過去の建造物が混在していますね。

先ほどの話とつながりますが、東京が必要以上に建物を壊していることにはいつも憤りを感じます。高層ビルの材料は石やコンクリートと鉄ですから、人間より長生きなはずです。それが1人の人間の寿命よりも短いスパンで変わっていくというのは、おかしなことなのです。東京の街の絵を描く時、現在の街並みにかつての古い建造物を置くと、すごく違和感が出るんです。京都を描くときにそれをやってもさほどでは無い。実際古いものが残ってますから。それくらい東京は目まぐるしく変わってるんですね。モチーフとしての都市は、直線や面、それらの作る空間を描く面白さに加えて、設計や都市デザイン的な楽しさ、そこでの生活を窃視する快楽など、魅力の尽きないモチーフです。さらに現存しない建造物や街並みを描く時に、調べ探っていった末に当時の写真や資料に出合うことには、時間旅行をするような高揚感があります。

美術の生の感覚に結びついた部分を忘れないようにしたい

──山口さんの展覧会の会場に入ると、まずインスタレーション《汝、経験に依りて過つ》(2023)の体験がありました。床が斜めになっていて、平衡感覚が狂う不思議な部屋でしたが、これを一番目の作品にされた理由はなんでしょうか。

子どもの頃にとしまえんで体験したアトラクションを再現しています。普段、建物の縦軸と重力の方向が揃った生活に慣れていると、それがずれた時に適応できず眩暈を起こすんです。つまり、ある適応が別の不適応の原因になることの示唆であり、私たちにはそういう部分がたくさんあるんですね。例えば、言語に習熟することで、見るということが、対象を記号化し意味を取り出すだけのものになってしまいがちです。見ること自体が引き起こす感覚に集中すると、絵を見ることなども観念的なこと以上に、体感的なことである点に気づきます。あの部屋に入った時に感じた、強く揺れ動く感覚を持って作品鑑賞に臨んでほしいという意図があります。そして、美術というものの持つイリュージョンの部分、 それで無いものがそれに見えるというメディア変換における不思議ですね。そういうことに夢中になったところに始原の一つがあるというのも思い返してほしかった。ルネサンスの頃に透視図法が生まれて、人々は「ただの絵の具の重なりに、どうしてこんなに空間を感じるんだ」と驚きました。美術が高尚なものとして奉られそうな時にこそ、生の感覚に結びついた部分を忘れないようにしたいのです。

──展覧会では、アーティゾン美術館の所蔵作品であるセザンヌ《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》と、雪舟の《四季山水図》の2作品とともに、それらを研究して制作した新作が展示されていました。

模写を口実に何度も美術館に通って、《サント=ヴィクトワール山とシャトー・ノワール》を見ました。筆致などに感覚的なものを感じるんですが、模写してみると、山の頂上が正中線をピッと通っていたりして、彼の画面上の分割コンポジションが全部見えてきました。非常に精緻なんですね。自然の風景は彼の秩序によって再構成されているのですが、再構成する彼自身が自然によって描かされている。しかしセザンヌは主導権を決して譲らないが、それは自然が導くサンサシオンに依っている。そういうギリギリのせめぎ合いのようなものを感じました。

雪舟と言えば、水墨画家の大家として奉られている存在ですが、作品をじっくりと見ていると、隈取やぼかしで巧みに創り出された風景のレイヤーの中に、ぐーっと引き込まれていく。とてもエキサイティングな画家だと思います。展示ではそういった体験の助けになればと、雪舟の画の正面に光源を持ってきて、ガラス面の映り込みで自分の影になった所しか見えないようにすることで、軸装の枠から解放された絵画が迫って見えるような工夫をしています。

アーティストの深い場所に触れる鑑賞体験

──山口さんはいつもどんなふうに作品を「見て」いらっしゃるのでしょうか。

美術鑑賞というのは、ある種の訓練というかシフトチェンジが必要です。私たちが日常で見るという行為は、瞬時に物事を判断するために、記号化して情報を軽くし、解像度が落とされているんですね。その目で美術館に行ってしまうと、セザンヌの絵を前にしても、「青い山」が「緑の木」に囲まれて「黄色い建物」が建っているという見方しかできないから、あっという間に見終わってしまう。

美術鑑賞する目になるには、まず、描かれているものの固有名詞を無くしてしまうのも手です。例えば「缶」が目の前にあるとして、「缶」という名前を取り払った瞬間に、物体としての質感や形が立ち現れてきます。そういう具合に、「何を描いている絵なのか」を取ると、筆致や絵の具の物質性が見えてきます。どこを始点にしているのか、筆を終わらせている場所、使っているのは平筆か丸筆か、どういう意識が流れていったのかなど、情報量が格段に増えます。ひたすらそれを追いかけていくと、セザンヌが当時どんな姿で、どんなメンタリティで描いていたのかが露わになってきます。アーティストは作品に題を付けたり、言葉で作品を説明したりしますが、言葉に出来るものよりも、作者のはるかに深い所にある無意識のようなものに触れられるというのが作品を見る醍醐味です。

──それを鑑賞者の方々と共有するために、今回の展覧会では会場での作品の模写を許可されたのですか?

まず絵を見ること以前に、人間がすることをそんなに制限しなくても良いのではないかと思いまして。あくびもすれば、くしゃみをしてしまう時もある。日本の人は、他人に迷惑をかけてはいけないということが大きな前提としてあって、それをクリアするためなら個人の権利を簡単に手放してしまう所がある。見たい絵の前にずっと人が居ることもあるでしょう。そんな時は他を回ってまた戻ってきますよね。模写をする人がいても同じことです。模写する方はちょっと離れるとか、正面は外すとかして、お互い気を広く持つことです。何より、始めの方で申しましたが、描くことは見ることでもあるんですね。描くことで見ることの精度が上がる。「意味」を見るための目から解放されるんですね。そうして線のリズムから作者に同期して、その無意識に触れてゆく。鑑賞にとってとても大事なことです。

Photo: TOHRU YUASA

ジャム・セッション 石橋財団コレクション×山口晃 ここへきて やむに止まれぬ サンサシオン

会期:9月9日(土)~ 11月19日(日)

会場:アーティゾン美術館(東京都中央区京橋1丁目7-2 )

時間:11:00 ~ 18:00(金曜は20:00まで)

休館日:月曜日(9月18日、10月9日は開館)、9月19日、10月10日

同時開催

創造の現場ー映画と写真による芸術家の記録

石橋財団コレクション選 特集コーナー展示|読書する女性たち

山口晃(やまぐち・あきら)

1969年東京生まれ、群馬県桐生市に育つ。1996年東京芸術大学大学院美術研究科絵画専攻(油画)修士課程修了。13年『ヘンな日本美術史』(祥伝社)で第12回小林秀雄賞受賞。日本の伝統的絵画の様式を用い、油絵という技法を使って描かれる作風が特徴。絵画、立体、漫画、インスタレーションなど表現方法は多岐にわたる。国内外での展示多数。東京メトロ日本橋駅のパブリックアート、東京2020パラリンピック公式アートポスターを制作。