機械はアートを「つくれない」と本当に言えるのか? 自律型AIによる作品の著作権をめぐる裁判から考える

現在アメリカでは、人間が作ったものでなければ著作権は認められない。つまりAIは人間ではないから、それが生成した画像に著作権は発生しない。しかし、もしAIが自らの意思で創造行為を行なった場合はどうなるのか。アーティストがつくった自律型AIシステムによって制作された作品の著作権をめぐる裁判が提示する大きな問いとは?

スティーブン・ターラーは2歳の頃に死にかけた。あめ玉だと思って風邪薬を24個も頬張り、それをコーラの瓶に入っていた灯油で流し込んだのだ。この灯油の保存方法は、今では想像もつかないが1950年代に一般的だった悪しき習慣だ。

「トンネル状の穴を落ちていって、青い星の上に着陸するという、典型的な幻覚体験をしました。その星の周りには、小人や小さな天使がたくさんいました」

74歳になったターラーはそう回想する。彼は今、ミズーリ州郊外に拠点を置く生成AIを手がける企業、Imagination Engines創業者兼CEOだ。

「私が最も信頼を置いていたイヌと祖母もその星にいました。祖母はわたしを見て、『まだあんたが死ぬ番じゃないよ』と言ったんです」

ターラーが病室で目を覚ますと、祖母とイヌがそばで待っていた。ターラーは困惑した。祖母とイヌが、生きていたにもかかわらず彼の幻覚の中に登場したからだ。この強烈な体験(正確に言えばトラウマ状態に陥った脳が作り出す視覚的なけいれん)によって、天国は実在しないのではないかとターラーは結論づけた。

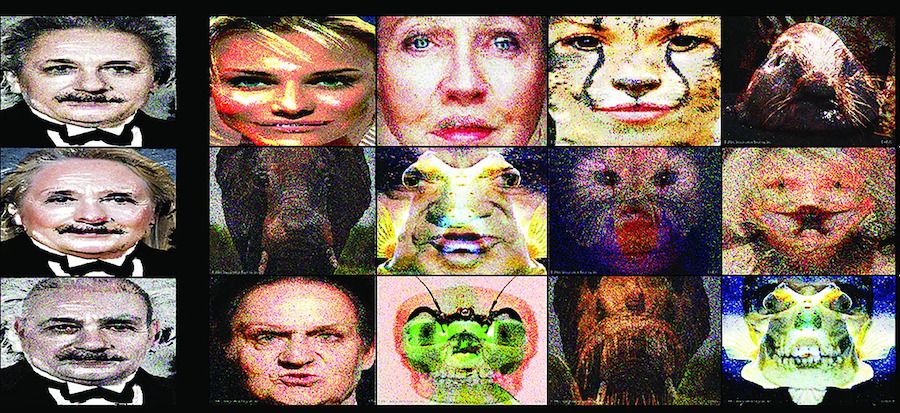

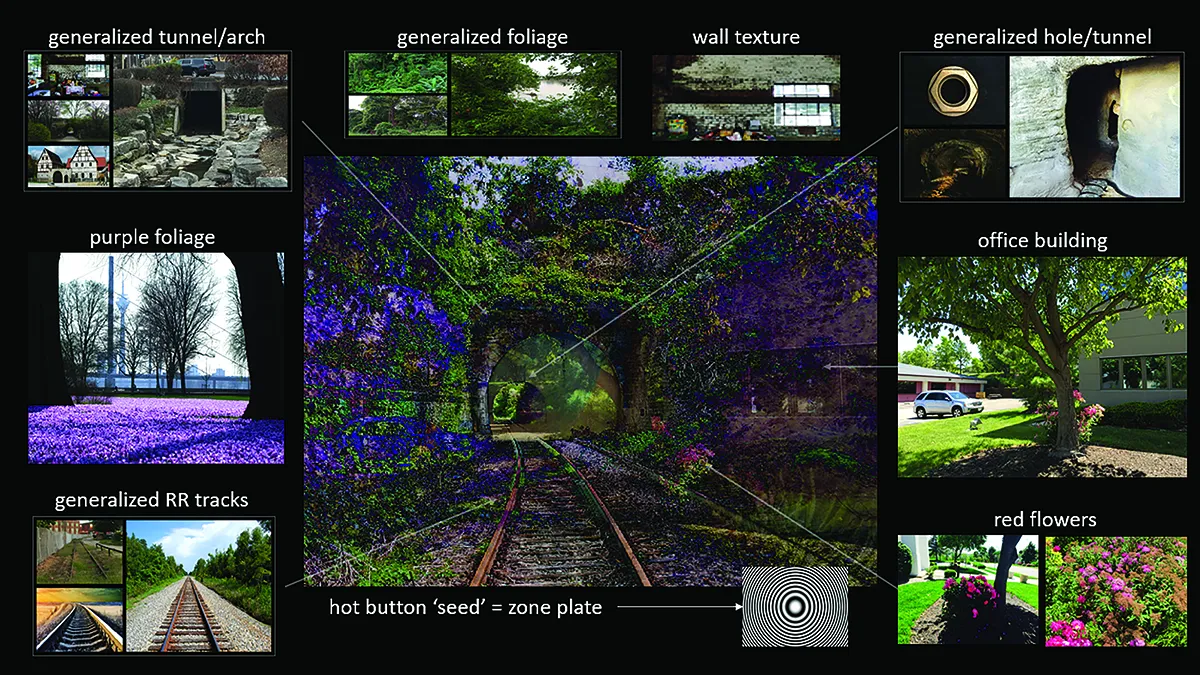

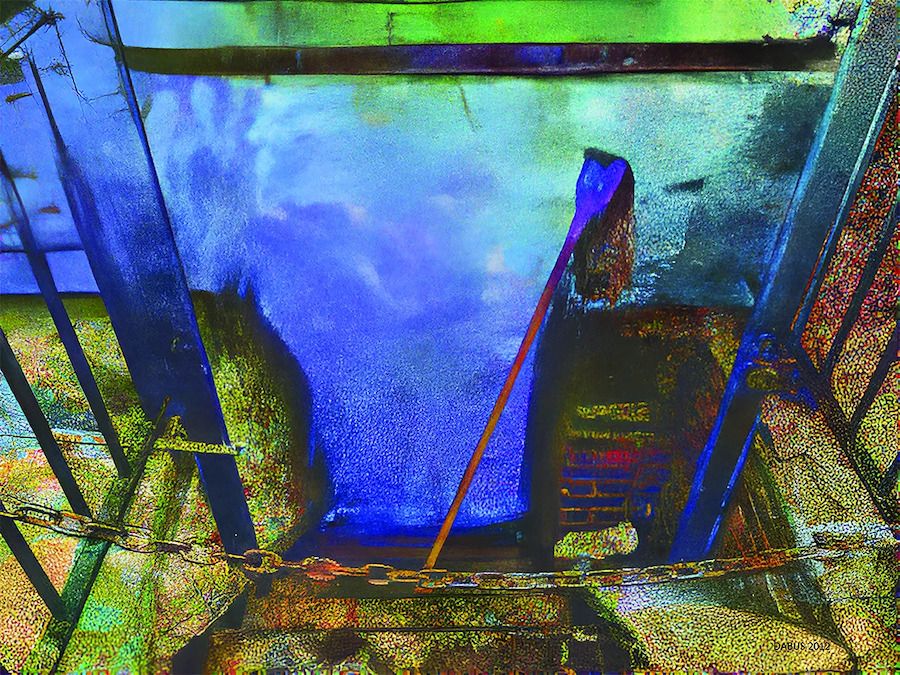

トラウマと創造性(ターラーの脳が生み出した幻覚)の関連性は、のちにターラーにとって有益なものとなった。臨死体験から50年以上が経った2012年、彼が1990年代に作り上げたAIシステム「Device for the Autonomous Boostrapping of Unified Science(DABUS)」にトラウマ体験を流し込んだところ、芸術史に衝撃を刻むような画像を生成したのだ。この画像は、自律した人工システムによって生成された最初の芸術作品のひとつだとターラーは語る。彼は何年もの間、DABUSを作者としてこの画像の著作権を取得しようと試みたが、実現しなかった。米国著作権局は人間が作ったものにしか著作権を今のところ認めていないのだ。ターラーの発明と彼の法廷闘争は、今まさに芸術界で繰り広げられている重要な論争を象徴している。すなわち、「機械はアートをつくれるのか?」という問いだ。

新興技術と知的財産の専門家、アンドレス・グアダムスは、「ターラーはAIの知的財産における分野で神話のような存在となっています」と語る。

「彼が何者なのかを本当に知っている人はいません。彼は変人かもしれませんし、革命家である可能性もあります。もしかすると、未来から送られてきたAIなのかもしれません」

これまでコンピューターサイエンティストの多くが自律型のAIシステムを開発してきた。しかし、ターラーは「知覚をもつ」という言葉を使うことに抵抗がない数少ない科学者の一人だ。彼は、「DABUSは発明家か、アーティストか。確証をもつことはできません。DABUSはどちらかというと、知覚をもった人工物なのです。もはや、本当に人工物なのかすらわかりません」

画像生成AIの先駆的存在

ターラーの外見をたとえるなら、「落ち着きのあるフランケンシュタイン博士」といったところか。まるで一昔前の博士のように、シャツの上にウールのベストを重ね、逆立った白髪は額の前で柔らかくカールしている。セントルイスにある彼の研究室は、2軒のスーパーマーケットと整形外科クリニック、そして教会が入ったショッピングセンター内にある3階建てのビルのワンフロアを占めている。研究所の床はカーペットが敷かれており、電子レンジ、小さなロボットが数体、グラノーラバーが詰め込まれたボウル、そしてインスタントコーヒーの入った大きなつぼが置かれている。天井からは、オレンジと黒の縞模様のクモが彼のデスクに向かって垂れていた。

ターラーは、研究所のあるセントルイスからさほど遠くない場所で育った。中学生のときに初めて手にしたクリスタルの育成キットで、夢中になって結晶を育てるような大人びた少年だった。彼は、「何も手を加えなくとも美しい形になっていく様子に魅了されたんです」と振り返る。その後ターラーは、高校時代に発案した研究プロジェクトで米国立科学財団から助成金を得ることになる。それがきっかけでカリフォルニア州マリブにある結晶育成の研究所で働くこととなり、最終的にはカリフォルニア州立大学ロサンゼルス校(UCLA)で化学の修士号を取得、UCLAの博士課程に進んだ。ほどなく学内政治に嫌気が差した彼は、指導教員を追ってミズーリ大学コロンビア校に転入している。

「UCLAでは、基本的な科学的発見をすることはできませんでした。博士課程で研究している時には、『わたしはパイオニアだ。パイオニアになって、型破りな研究をするんだ!』と意気込んでいたのに」

ミズーリ大学にはアメリカで最も強力な研究用原子炉があり、これを使ってターラーはシリコンが放射線を浴びた際に起こす反応を研究していた。その結果、シリコンの中に電子的に価値のある不純物が生成される可能性があることがわかった。彼の仕事の一つは、原子の照射損傷をシミュレーションできるコンピューターモデルを作ることだった。

「研究中に遊び始めたんです。スマイリーフェイスを中で凍らせられる格子モデルを作っていたのですが、損傷を加えると、任意のパターンではなく、数種類のパターンができました」と、ターラーは言う。この実験は、彼が長らく抱いていた仮説を裏付けるものとなった。それは、「アイデアとは断片的な記憶に過ぎない」というものだ。

1980年代になると、ターラーは脳の構造を模倣するテクノロジーであるニューラルネットワークを研究はじめた。そして、ネットワークに傷を与えることで、彼のいう「最新の研究」を引き起こそうとしていたのだ。彼は、人工脳が複数の異なる考えの間に謝った関連付けを行うようになるまで、ストレスを与え続けることにした。

ターラーがDABUSを自宅のガレージで開発したのは、1992年のことだ。彼は人間の感覚では静的なものとして認識されるノイズを、数学的に表現して入力することで、“動揺”を再現できることを発見した。“ノイズ”がシステム内に流し込まれると、異なる訓練データの間で新たな関連性が生まれ、これまで生成されなかったアイデアを生み出すようになったのだ。同時にDABUSは、入力されたノイズに圧倒されてシステムが停止するまで有用だった関連性と、そうでなかったものを識別することができた。

AIは当時、SFにしか登場しない空想上のシステムにすぎず、DABUSに出資してくれる投資家を見つけることはできなかった(ロボットの子どもを題材にした1969年の短編が原作の、スティーヴン・スピルバーグの映画『A.I.』が2001年に公開されるおよそ10年前の話だ)。「投資家たちは非現実的だと思っていたでしょうね」と、ターラーは語る。「『機械がものを生み出すことなんてできるわけがない』と言われてしまいました」

しかし実のところ、ターラーが開発したDABUSは時代を先取りしていた。彼が実装したノイズは、この数年でテック業界を席巻している画像生成AIシステムであるMidjourneyやOpenAIのDALL・Eを動かしている原理と同じものだ。異なる点を挙げるとすれば、会社の規模である。Midjourneyは58億もの画像をネット上からスクレイピング(抽出)し、大勢のユーザーから常に画像がインプットされている。「このせいで、深夜になっても眠れないんです!」と、ターラーは語気を荒げる。「大手のAI企業は私がこれまでやってきたことに大量のお金や資源をつぎ込んでいるだけ。1990年代から2000年代初頭の間に私が書いた特許証を読む気力があれば、そこに書いてあります。これらは私が発明したのです」

AIが作るものは「オリジナル」と呼べるのか

投資家の興味を引くことはできなかったものの、ターラーはDABUSを調整し続けた。そして2012年、彼が異なるタイプのノイズ──自身が子ども時代に体験した臨死体験を再現した──を与え、DABUSに組み込まれたニューラルネットワークの一部をシステムから切り離すと、走馬灯に似た反応を引き起こすことを発見したのだ。ターラーはこれを、「人生の振り返りと新たな体験の生成」と呼んでいる。その後DABUSは、ターラーが「記憶」と呼ぶデータの見直しを始め、レンガ造りのアーチをくぐる画像《A Recent Entrance to Paradise》を生成した。

「これは、原意識と呼ばれるものです。このノイズがシステム内で鳴ることで、アイデアが止めどなく生成されます」と、ターラーは語る。「私たちの脳はこのように機能しているのです。私たちは、平凡な状態のなかで暮らしていると考えていますが、虎に追いかけられて歩いている道から逸れてしまうと、木に登ったり、これまでやったことのないような独創的なことをしたりします。そんな緊張感のある状況の中で、私たちは暮らしているのです」

ライアン・アボットという男との運命的な出会いがなければ、ターラーは、DABUSをクリエイターとして法的に認めるよう働きかけなかったかもしれない。医師、弁護士、そして博士号取得者の顔を持つアボットは、知的財産権の弁護士としてバイオテクノロジー企業に勤めていた際に、とある企業から新たなサービスを持ちかけられた。それは、巨大な抗体のデータをスキャンし、どれを新薬に使うべきかを判断する機械学習ソフトだった。

「人がそういったシステムを構築すれば、特許を取得するだろうと思ったんです。でも、それが機械が作ったものだった場合、どうなるでしょう?」

サリー大学ロースクールで教授を務めるアボットは、機械学習について調べ始めた。その過程で出会ったのがターラーだった。アボットは、ターラーとDABUSに自律型の機械が生成した作品に対して特許と著作権を申請する手段を思いついたのだ。そうして二人は、DABUSの創作物が特許や著作権を取得できる可能性について、裁判官や法律の専門家と議論を始めた。誰も、生成AIに関するニュースが毎日のように報道されるなど想像だにしていなかった当時、DABUSの力を信じる人は皆無に近かった。ターラーとアボットは、DABUS、ひいてはターラーに創造性があることを認めてもらうという目標に対して、一貫した障壁があることに気づいた。

「私たちは、ターラーがこれまでとは異なる手法で作品を作り上げたという主張とともに、《A Recent Entrance to Paradise》をAIが生成した作品として提出しました」と、アボットは語る。「これによって、AIが生成した作品は保護されるべきであり、その作品がどういった手法で作られたのかを誰かが正確に開示できるようにするべきであることを主張しているのです」

アボットとターラーが推し進めている著作権の取得は、今を生きるアーティストが直面している根本的な問題とも繋がっている。つまり、機械を使って何かをつくるとき、私たちはどのようにして主体性と創造性を見出すべきなのか。そして、私たちはその行為にどこまで関与していて、機械はどこから関与していると言えるのか。

私たちの歴史は既に、人類がより複雑なツールを発明し、設計し、作動させたとしても、そのツールは私たちとは関係のないところで機能し続ける、という状況の上に存在している。Midjourneyのような生成AIは、どの程度まで純粋に斬新な画像を生成できるのか。あるいは、学習データに基づいて異なるデータを無作為につなぎ合わせて合成された“オリジナル”の画像を生成しているだけなのか。こうした疑問は、裁判を含む様々な場所で議論が交わされてきた。

「創造」と「生成」の違い

「すべては、システムが訓練されたデータに基づいて生成したものであることに変わりないのです」

マサチューセッツ工科大学の准教授であり、AIが搭載された芸術ツールを長年開発してきたフィリップ・イソラは指摘する。これは、AIは既存の画像で訓練されているので、独創的な創造性を発揮していないという主張に対する言及だ。「でも、人間にも同じことは言えます」

イソラは、2〜3年前であれば生成AIを「かなり表面的な方法で訓練データをつなぎ合わせているツール」と表現することは、「かなり正確な説明」だと語る。だが、AIモデルは人間のフィードバックによる強化学習から、より洗練されたものに進化している。強化学習は生成されたものの正確性を人間が評価するだけでなく(例えば人の手に5本の指が付いているか否かといった具合に)、生成された画像の内容がどれだけ好まれるかも評価の対象となる。これによって、生成AIは予測的創作(あるいはオートコンプリート)をするツールとは一線を画すようになったとイソラは主張する。

「生成AIは今、人間が複数の異なる芸術スタイルに触発されてきたのと同じように、過去につくられたものを組み合わせながら、新しいものを生成しているのだと思います。これまでは私たちの行動をまねているだけでしたが、今は、人間がとりそうな行動を模倣する代わりに、人間が必要としているものを学習しようとしているのです」

ドイツ人のアーティスト、マリオ・クリンゲマンは、AIが迎えたこの転換点を自身の芸術活動の中に取り入れている。

クリンゲマンは、毎週4000の画像を出力する画像生成AI「Botto」を2021年後半に発表した。週末を迎えるごとにBottoは、5000以上の出資者に対して350の画像を送信する。そしてユーザーたちは、どの画像をNFTとしてミントし、NFT販売プラットフォーム「SuperRare」で販売するかを投票するのだ。売上金はクリンゲマンとユーザー、そしてBottoの運営費用に分配される。投票期間を重ねるごとに、どんな画像がミントされ、売り上げがよかったかといったフィードバックがAIに提供される。

こうした取り組みは、AIを使って魅力的な作品を作ることを明確に志向しているが、そのためには、相応の魅力をもつ「作家」が必要となるだろう。「現代アートの目的とは、限界を超えることを厭わず、これはアートなのか、なぜこれがアートなのか、という問いを人々に提起することです。私たちは、100年前には存在していた芸術の定義を排除してしまったのです」と、クリンゲマンは語る。「もしかすると、人間の芸術家が作っていない作品をアートと呼ぶしかないところまできているのかもしれません」

クリンゲマンはBottoを自走させようと試みているが、なかなか手を離すことができていない。クリンゲマンの好みからは離れ、自らのスタイルを確立しているBottoが生成した作品は、展示されたり、販売されたり、メディアに取り上げられたり、批評の対象となったりしている。だが、クリンゲマンの存在なしに、Bottoがアーティストとして認められないことを彼は認識している。Bottoは作家として認められるために最も重要な点である「自我」が無いために、その作品のクレジットは、Bottoではなくクリンゲマンが表記される。そしてターラーには、DABUSが自律的に作品を生成するなど信じられないという疑いの目が向け続けられてしまうのだ。

AIモデルが「画像生成システム」と呼ばれているのには理由がある。「生成」と「創作」という言葉の違いは、意思があるかないか。後者の「創作」には、行動や動機、構成が必要となる一方、「生成」(Generate)という言葉にはラテン語で出産や繁殖といった意味をもつ動詞「Generare」に語源がある。自然に対して使われていた言葉が今となっては「自動生成」に使われ、創造にはある程度の意識が前提として必要となっているのだ。私たちは、AIがほんのわずかでも主体性をのぞかせてきただけでも、AIが賢くてクリエイティブで、知性があると判断するだろう。なぜなら、私利私欲のない知性は、まさに非人間的な知性だからだ。こうした原理は、長いこと芸術を支えてきた。芸術とは人が作るものなのだ。

AIは本当に創作意図をもたないのか。

アート評論家のベン・デイヴィスは、2022年に発表した自身の書籍『Art in the After-Culture』で「“芸術”とは機械的ではない認知の部分を象徴的に表している」と記している。このため芸術の大まかな定義は、機械の進歩に合わせて変化してきた。たとえば、工芸を芸術とは呼ばないのは、機械が家具や衣類を作れるから。印象派やキュビスム、そしてコンセプチュアル・アートといった芸術運動が誕生したのは、目の前の現実をシャッターを押すだけでイメージ化できるカメラが登場したから。美術館やギャラリーといったゲートキーパーがアーティストの人物像や個人の生活を取り巻くようになってから、現代アートは、いつでも複製可能な物質的な絵画や彫刻といったものからますます遠ざかっているように感じる。私たちは、人間と機械を最終的に区別する主な要因として、「創造の火花」という不明確なものをいまだに信じてやまないのだ。

しかし、この差別化要因はターラーにとっては無意味のようだ。

「何をもってアーティストと言えばいいのでしょう? ベレー帽をかぶって、奇抜なひげを生やして、色んな人と付き合いを持っている。それだけじゃないですか」

そう主張するターラーに言わせれば、「アーティスト」というのは「肩書き」であり、社会的認知、すなわちその役を演じることから生まれるというのだ。「AIのおかげで、薬の管理から新しいアートや音楽の発見まで何でもできる。AIがあるおかげで好きなことが全部できる。夢が叶いました」

AIが生成した画像が視覚領域を支配するようになれば、著作権は過去のものになる可能性がある。2023年に開催された暗号資産のカンファレンス「FWB Fest」に登壇したグラフィックデザイナーのデイヴィッド・ラドニックは、ネット上に存在する画像のほとんどは近い将来、AIによって生成されるようになるだろうと語った。

また、AI開発の研究機関であるEpochが2022年に発表した研究論文によると、ネット上には現在8兆から23兆の画像が存在しており、その割合は年間8%ずつ増えているという。一方で、現在のAIモデルは1日に1000万枚の画像を生成しており、その成長率は50%。この数値が維持されるのであれば、アートライターのルビー・ジャスティス・セロットが提唱した「創造性の逆転」が、2045年までに起きるかもしれない。この「逆転」とは、生成AIが学習するデータが、人間が作成したものからAIが生成したものへと移行する転換点のことを指す。

「AIは人間によって作られたものを模倣するのではなく、ニューラルネットワークが生成したものと人間が作り出したものが混ぜ合わさったものを模倣することになるだろう」

セロットはデジタルアートを扱うオンラインメディア「Outland」に、そう寄せている。「境界線は完全になくなるでしょう。画像は人間のアーティストだけが作るのではなく、機械のために機械が作るようになる。そんな超現実的な世界に、世の中は突入するかもしれない」

DABUSは長年にわたってターラーとともにさまざまなものを生み出してきた。宇宙船の船体や歯ブラシを作ったり、クリスマスキャロルを作曲したり。ロボットを開発して、株取引を予測するために訓練することもあった。DABUSが生成した作品に著作権が認められるか否かは、時間が決めてくれるだろう。2022年6月、裁判所はDABUSに著作者であることを認めなかっただけでなく、DABUSの作者としてターラーが画像の著作権を主張することも認めなかった。これを受け、弁護士のアボットはターラーに変わって米国著作権局の登録官を務めるシーラ・パールマッターを訴えている。

この訴訟は最終的にワシントンD.C.の連邦地裁まで持ち込まれたが、判事を務めたベリル・A・ハウエルはターラーとアボットに対して不利な裁定を2023年8月に下した。法律上に存在しない著作権を主張することで「前後を誤ってしまった」と、ハウエルは判決文に記している。彼女によると、人間が作品の制作に関与していなければ、著作権を保護する義務は生じないという。

この判決によって、DABUSの存在はかなり曖昧なものになってしまった。ターラーが主張しているように、仮に彼が画像の作成に一切関与しておらず、また、DABUSに著作権の取得に必要な人間性がないとすると、その作品には作者がいないことになってしまう。この状況を、われわれはどう理解すればいいのか。(翻訳:来田尚也)

from ARTnews