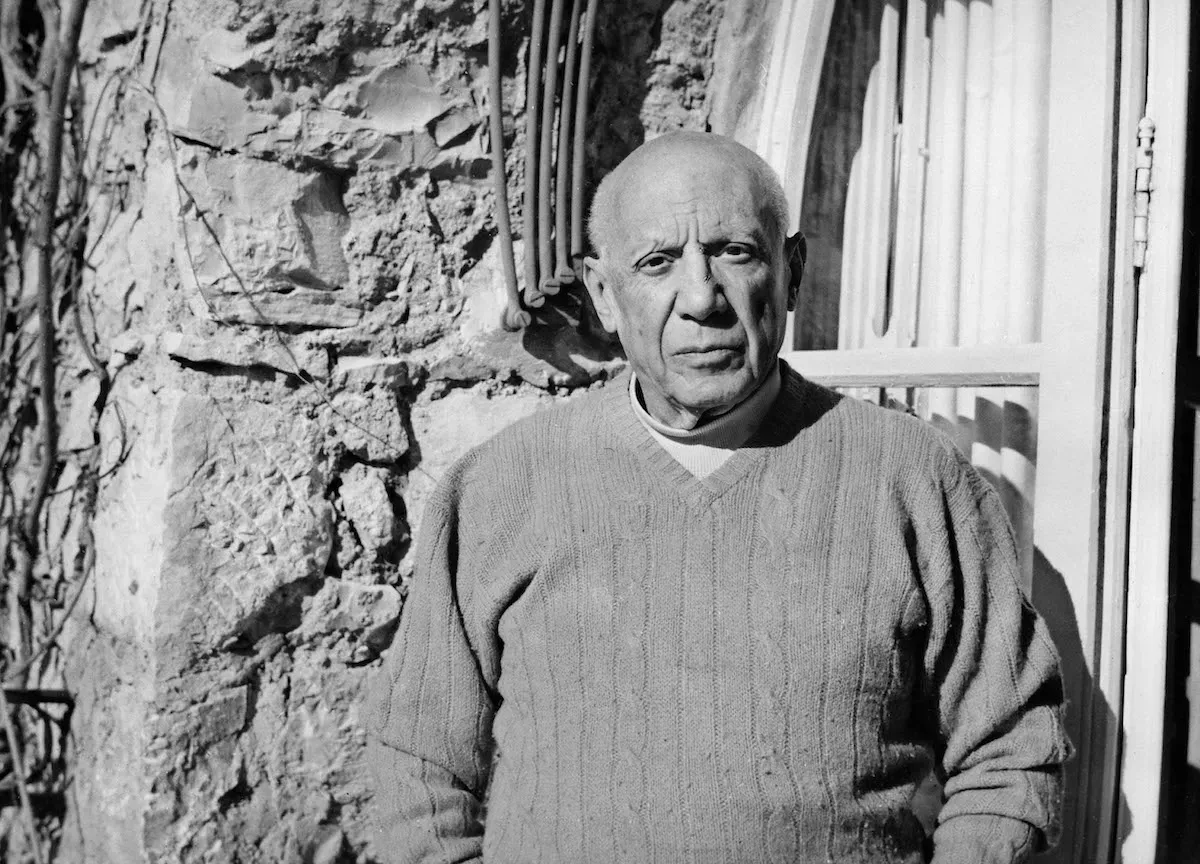

反戦の象徴《ゲルニカ》はいかにして生まれたのか。20世紀の大芸術家、パブロ・ピカソの人生【後編】

キュビスムを主導し、巨万の富とレオナルド・ダ・ヴィンチに並ぶ名声を得たパブロ・ピカソは、20世紀の2つの世界大戦をどうくぐり抜けたのだろうか。ピカソの人生と業績・後編では、ゲルニカの誕生から多数の自画像を残した最晩年までを取り上げる。

1937年4月26日午後4時30分頃、スペイン・バスク地方の都市、ゲルニカの上空を爆撃機の編隊が横切った。それは、ナチスドイツ空軍のコンドル軍団とファシスト政権下のイタリアが派遣した軍機の一団で、前年に発足したスペインの社会主義政権に対しクーデターを起こした右派の指導者、フランシスコ・フランコ将軍を支援するためにゲルニカを破壊する任務を帯びていた。

数時間にわたり大量の爆弾が投下された空襲で、ゲルニカの大部分は廃墟と化した。民間人の犠牲者数は特定されておらず、総人口7000人のうち200人以下という説から1000人以上という説までさまざまある。その後、ワルシャワやロッテルダム、コヴェントリー、ドレスデンで行われた空襲ではこれをはるかに超える犠牲者が出ているが、ゲルニカの被害は歴史上にひときわ深く刻まれることになった。その理由となったのがパブロ・ピカソだ。

戦争の残虐さを強く訴え、のちに反戦の象徴となった傑作《ゲルニカ》(1937)で、ピカソはこの出来事を人々の記憶に定着させた。約350 × 780センチメートルのこの大作は、ほぼ全てが無彩色で、動物や母子などが苦しみ悶える様子が描かれている。

《ゲルニカ》は、《アヴィニョンの娘たち》(1907)に次ぐピカソの重要作品とされる。どちらにも強烈なインパクトがあるが、《ゲルニカ》の印象はずっと重々しい。また、この2つの絵には見た目の印象以外にも違いがある。《アヴィニョンの娘たち》を手がけた頃のピカソは、まだ仲間以外にはさほど知られていなかったが、《ゲルニカ》を描いたときのピカソは、すでに世界的スーパースターとしてその名を轟かせる存在になっていた。

第1次世界大戦後のイタリア旅行と最初の結婚

第1次世界大戦の余波がヨーロッパを覆っていた1921年、ピカソはキュビスムから次の段階へと移行する。この戦争では夥しい数の若い男性の命が奪われ、1つの世代がほとんど根こそぎ失われたとさえ言われる。そうした壊滅的な打撃と犠牲者数の多さに人々が茫然自失に陥る中、アーティストたちの中からは新たな胎動が生まれた。

戦争でそれまでの価値観が崩壊すると、2つの運動が起こる。1つは、フロイトとマルクスの影響を受けたシュルレアリスムで、創始者の詩人アンドレ・ブルトンが「堕落し愚鈍化した狭量なシステム」と呼んだ社会秩序への反抗を目的としていた。

もう1つは「秩序への回帰」と呼ばれる。初期の前衛芸術運動に関わっていた一部のアーティストは、機械化された戦争がもたらした恐ろしい殺戮後の癒しとして、保守的なスタイルへと回帰し、古典的伝統に目を向けた。この一派には、イタリア人のジーノ・セヴェリーニやジョルジョ・デ・キリコ、アンドレ・ドラン、そしてキュビスムをピカソとともに発展させたジョルジュ・ブラックがいる。

ピカソはというと、1920年代から30年代にかけて最初は古典主義を取り入れ、次にシュルレアリスム風の作品を手がけるようになった。彼にとっては、どちらの運動も他人の作品から要素を借用する(ピカソ自身の言葉を借りれば「盗む」)絶好の場だった。

ピカソが新古典主義の作品を作るようになったのは、1917年2月にイタリアを旅行してから数年後のことだ。マドリードでの学生時代にオールドマスターの作品に親しんでいたこともあり、彼の青の時代とバラ色の時代の作品にはエル・グレコの影響が色濃く出ている。しかし、フィレンツェとローマを訪れた彼は、そこで初期・盛期ルネサンスに活躍したラファエロやミケランジェロ、そしてベルニーニのようなバロックの巨匠の作品と出会い、ポンペイやヘルクラネウムではローマ時代のフレスコ画やモザイク画を数多く目にした。さまざまなスタイルを試さずにはいられないピカソにとって、この旅は大きな収穫となったことだろう。

同じ頃、ピカソはオルガ・コクローヴァを最初の妻として迎える。セルゲイ・ディアギレフ率いるバレエ・リュスのダンサーだったコクローヴァは、ピカソとローマで出会っている。当時ピカソは、バレエ・リュスのために制作された演目『パラード』の衣装と舞台装置をデザインしていた。2人は1918年7月12日に結婚し、コクローヴァはピカソが親密な関係になった多くの女性たちと同様、彼のミューズ兼モデルとなった。

また、コクローヴァの紹介でピカソは上流階級の人々と付き合うようになり、その結果、彼のイメージは反体制的な挑発者から裕福な社交界の芸術家へと一変した。彼が新古典主義を取り入れたのは、そのことが関係しているのかもしれない。ピカソは「秩序への回帰」というお題目には興味がなく、単にそのスタイルでも傑作を作れる自信があったのだろう。

新古典主義からシュルレアリスムへ

ギリシャ・ローマ時代の古典様式の復興は西洋美術史の中で何度か起きているが、作家たちが着目する点は時代ごとに異なる。ルネサンス期には、黄金比などの理想化された美であり、ダヴィッドやアングルの時代には、線や形、そして表面の塗りの正確さだった。しかしピカソの新古典主義は、それらと比べると原始的で粗削りだ。彼はヌードや水浴びする人々、ダンサーなどの身体が持つ質量を強調し、どっしりとした存在感があるものとして描いている。

《大きな浴女》(1921)は、灰色の布で覆われた玉座のような椅子に座る裸婦像だ。等身大よりも大きく描かれ、縦長の画面の中で圧縮されたように見えるこの裸婦は、まるでローマの神のように見る者を圧倒する。灰色と肌の色のみで描かれたこの絵で、ピカソは皮膚や筋肉の色味を再現しようとしているわけではないようだ。絵の人物はピンク色の花崗岩から彫られた像のように見える。

「秩序への回帰」を謳う新古典主義を取り入れたのは、伝統的な写実表現と実験的な表現との間を行ったり来たりするピカソの傾向と深く関係している。そう考えると、次にシュルレアリスムを取り入れたのは不自然なことではない。とはいえ、この言い方は不正確かもしれない。シュルレアリスムのほうが先にピカソを取り入れたのだから。

アンドレ・ブルトンは「シュルレアリスムと絵画」というエッセイの中で、ピカソを「我々の仲間」だとしている。しかし、無意識下に抑圧された精神を解放するものとしてブルトンが唱えていた「オートマティスム(自動記述)」の概念に、ピカソは大して興味を持っていなかった。

1925年にブルトンがパリのピエール・ローブ画廊で開催したシュルレアリスム初のグループ展にはピカソも参加しているが、このとき出展したのはキュビスム作品だった。やがて独自の方法でシュルレアリスム風の作品を作るようになり、最終的には後期作品の特徴である曲線的なスタイルへと変化していく。

シュルレアリスムにフロイト的な側面があることを考えれば、セックスに対する前時代的なピカソの態度がそれによって顕在化したのも不思議ではない。この点に関してはほかのシュルレアリストたちも進歩主義的とは言い難いが、ピカソは特に旧弊だった。

彼は、のどかな砂浜を背景に、空中分解した砂の城のような怪物的裸婦像をいくつか描いている。たとえば、《海辺に座る水浴の女》(1930)という作品では、女性の頭があるべきところに両生類の獣がいて、前脚を組み合わせようとしているように見える。鋭い爪のある両脚が近づく様子は大きな顎を思わせ、命懸けの抱擁、あるいはヴァギナ・デンタータ(歯のある膣の意。世界各地にこうした伝承がある)を連想させる。

回転ドアのように目まぐるしく入れ替わるピカソの女性モデルは、常に主人公から敵役へと移り変わっていくが、そうした変化を遂げた最初の対象がコクローヴァだった。さまざまなスタイルで描かれた彼女の肖像画から、そのことが見て取れる。

「黄金のミューズ」マリー=テレーズ・ワルターと転機の1932年

ピカソはコクローヴァとの結婚によってパリの名士たちの知己を得たが、やがて堅苦しいパーティや晩餐会に出席するのが面倒になり、彼女と口論になることが多くなった。2人の関係がギクシャクするにつれ、絵の中のコクローヴァの容貌は、《肘掛け椅子に座るオルガの肖像》(1917)に描かれた物思いにふける美女から、《赤い肘掛け椅子の裸婦》(1929)の歯をむき出してグロテスクに歪んだ顔へと変化していく。

1927年、当時45歳だったピカソがマリー=テレーズ・ワルターという17歳のモデルと関係を持つようになると、夫婦関係はさらに悪化する。ピカソにとって素直で従順なワルターは、コクローヴァとの険悪な関係からの逃げ場になっていた。

スウェーデン人の血を引き、明るいブロンドの髪でアスリートのような体型のワルターは、後にピカソの「黄金のミューズ」として知られるようになる。ワルターは1934年にピカソの子を妊娠し、その娘はマヤ・ウィドマイヤー・ピカソと名付けられた。なお、ピカソとコクローヴァの間には息子パウロ、画家のフランソワーズ・ジローとの間には息子クロードと娘パロマがいる。

1935年には、コクローヴァとの結婚生活もワルターとの関係も終わっていた。しかし、フランスの法律では財産分与をしなければならないため、ピカソは妻と正式な離婚はしなかった。そして、ワルターを捨てたピカソは、シュルレアリスムの写真家で詩人、画家のドラ・マールとの関係を始める。しかし彼女もまた、やがてピカソから酷い扱いを受けることになった。

ピカソに多大なインスピレーションを与えたワルターは、ピカソの最も有名な絵の1つ《鏡の前の少女》(1932)でモデルを務めている。滑らかな肌を持つ若々しい少女が見つめる姿見に、暗くやつれた風貌の女性が映るこの絵は、盛者必衰を表すヴァニタス画(*1)の典型だと言えるだろう。のちにピカソは、ニューヨーク近代美術館(MoMA)初代館長のアルフレッド・H・バーに、この絵が一番のお気に入りだと語っている。

*1 現世の成功や楽しみの虚しさを表現した伝統的なジャンルの1つ。

この作品は、鮮やかな色彩とめまいがするような入り組んだ模様が印象的だ。そこには、ピカソの分身として過去の作品に何度も登場するアルルカンを思わせるダイヤ柄の背景が描かれ、ワルターの身体の一部は縞模様になっている。また、不思議な生物のように描写された彼女の乳房と腹は男性器のようにも見える。しかし、《鏡の前の少女》にどのような意味が込められていたにせよ、ピカソがワルターを支配していたことが如実に現れている。

《鏡の前の少女》を描いた1932年は、ピカソにとって分水嶺とも言える年だった。50歳になっていた彼は、翌年6月にパリのジョルジュ・プティ画廊で予定されていた大規模な回顧展の準備をする必要があった。しかし、批評家たちから「過去の人」と見なされるようになっていたところに妻コクローヴァとのトラブルも重なり、深刻な中年の危機に陥る。

そのため、展覧会のほんの数カ月前まで作品制作を先延ばしにしていたが、一度取り掛かると猛烈な勢いで次々と作品を生み出していった。その中でも印象深い絵には、ワルターをモデルにしたものが多い。《鏡の前の少女》だけでなく、《ヌード、観葉植物と胸像》、《黒椅子の上のヌード》、《夢》、そして人魚とタコを掛け合わせたように奇妙な姿の《横たわる裸婦》もそうだ。

展覧会は大成功に終わる。だが、その頃ピカソはすでに大金持ちで、パリの高級アパートや運転手付きの車、ノルマンディー地方の城を所有していた。城にある塔はアトリエとして使用され、納屋は増えつつあった彫刻作品の制作の場だった。世界一有名な芸術家となっていた彼は、共産党員ではあったものの政治を芸術に持ち込むことを好まず、台頭していたファシズムには、それが身近に迫るまでほとんど関心を払っていなかった。

《ゲルニカ》の誕生とナチス占領下のパリ

《ゲルニカ》(1937)は、26歳で制作した《アヴィニョンの娘たち》と同様、最初の構想とは大きく異なるものになった。この作品はもともと、1937年のパリ万博のスペイン館を飾る壁画としてスペイン共和国政府から依頼されたものだった。スペインではフランコ将軍が率いる反乱軍との内戦が勃発しており、共和国政府にはこの壁画で国際社会の関心を高め、戦費を集めたいという目論見があった。

当初の構想では、過去にも取り上げたことのあるアトリエを題材としていた。この二番煎じのテーマから、最初は壁画に本気で取り組んでいなかったことがうかがえる。しかし、その後ゲルニカの空襲が報じられると、ピカソはスペインの詩人フアン・ラレアの勧めで全面的に構想を練り直し、爆撃をテーマに据えた絵を描き始める。

4月下旬から5月上旬頃に着手された《ゲルニカ》は、6月4日に完成した。アメリカ人画家のジョン・フェレンがアシスタントを務め、その頃ピカソの愛人になっていた写真家のドラ・マールが制作の様子を記録している。ピカソは普段、制作中は一切訪問者を受け付けなかったが、このときは反ファシズムの機運を醸成しようと、影響力を持つ人々をアトリエに招き入れていた。

《ゲルニカ》には、人間や動物たちが恐怖にとらわれ、もつれ合う様子が描かれている。真っ先に目につくのは、さまざまな段階の苦しみの表情を浮かべる4人の女性たちだ(のちにピカソは、画家でピカソの愛人でもあったフランソワーズ・ジローに「女性は苦しむ機械だ」と言ったという)。

絵の右側では炎が燃え上がり、中央では折れた剣を手にした兵士が馬に踏みつけられている。槍で突き刺された馬は鎖帷子の防具を着けているので、倒れているのはおそらくこの馬に乗って戦場に赴いた騎士なのだろう。左側には、わが子の死を嘆いて泣き叫ぶ母親が描かれ、それを亡霊のような牡牛が見下ろしている。そして、モダニズム版の地獄絵図とも言えるこの場面を、目玉の形をした天井照明が不気味に照らしている。

ピカソは、《ゲルニカ》が何を意味するのかを語ろうとしなかった。その代わり、数え切れないほどの研究者たちが、これまでこの絵について講釈してきた。彼らの多くが注目するのが倒れた兵士の手のひらの聖痕で、これは磔刑のメタファーではないかとされている。

興味深いことに、《ゲルニカ》が初公開されたときは大きな話題にならず、スペインの左派の一部からは政治性がないと非難されたほどだった。しかし、1938年から1940年にかけてヨーロッパとアメリカを巡回するうちにその評価は高まっていく。ピカソはその後、スペインに民主主義が戻るまでこの作品を故国に返してはならないと条件を付け、ニューヨーク近代美術館(MoMA)に保管を委ねた。

1975年にフランコが死去し、スペインの民主化が進んだことで返還の条件は整ったが、MoMAはなかなかこの絵を手放そうとしなかった。ようやくその6年後、評論家などの圧力により返還が決まり、《ゲルニカ》はスペインに里帰りした。現在はマドリードのソフィア王妃芸術センターに展示されている。

MoMAで展示されている間、そしてその後も《ゲルニカ》は議論を呼び続けた。1975年には、アーティストのトニー・シャフラジが、絵の表面にスプレーで「KILL LIES ALL」と落書きをしている。なぜそんなことをしたのか詳細は不明だが、表面上はベトナム戦争でのアメリカの残虐行為が理由だということになっている。スプレー塗料は簡単に除去することができ、シャフラジは罪に問われなかった。彼はその後、有力アートディーラーとして活躍している。

《ゲルニカ》に関しては、ナチス占領下のパリで秘密警察ゲシュタポの係官がピカソを訪ねたときの興味深いエピソードがある。係官がこの絵の写真を彼に見せ、「これはあなたの手によるものか?」と尋ねると、ピカソは「いや、君たちのだ」と答えたという。

その場で逮捕される可能性がありながらゲシュタポに不遜な態度を取ったこと以外にも、この逸話には注目すべき事実がある。それは、大勢のアーティストがナチスに占領された国々を去ってスイス、イギリス、アメリカに逃亡した後も、ピカソがパリに留まっていたことだ。

1940年5月にナチスがフランスに侵攻したとき、ピカソはビスケー湾に面したロワイヤンの町に滞在していた。それは、1939年の母の死や、その2年前にナチスが開催した悪名高い退廃芸術展に作品が展示されるといった個人的な苦痛から逃避するためだった。しかし、その年の8月にはパリに戻り、1944年の連合軍による解放までグラン=オーギュスタン通りのアトリエで暮らしている。

ピカソはおそらく、名声が自分を守ってくれると思ったのだろう。確かに、ある程度はその通りだった。彼はゲシュタポから繰り返し嫌がらせを受け、「退廃芸術家」というレッテルを貼られていたため、作品を展示することは許されなかった。また、作品の複製や彼に関する出版物も禁止されていた。それでも、同胞たちのような困窮に陥ることはなく、そこそこ快適な生活を送っていた。なんと絵を売ることにも成功しており、その中にはドイツ人に買われたものもある。

静物画や肖像画が大半を占めるこの時期の絵には、陰鬱な雰囲気が漂っている。人間や動物の頭蓋骨をモチーフに、「メメント・モリ」(*2)をテーマにしたものも多かった。パリ解放後、ピカソはアメリカ人記者に、これらの作品は戦争を正面から扱ったものではないと説明した。ただ、「私は被写体を求めて表に出ていく写真家のような画家ではない」としながらも、「絵の中には間違いなく戦争の影がある」と語っている。

*2 「死を想え」「いつかは死ぬことを忘れるな」を意味するラテン語の言葉。

戦争が終結してすぐ、ピカソは《納骨堂》(1944-45)と《フランスのために命を落としたスペイン人への記念碑》(1946-47)という2つの作品を制作した。賛否が分かれたこれらの絵には、戦争に対する彼の気持ちが反映されている。ところで、「なぜパリに残ったのか」という疑問について、彼はフランソワーズ・ジローにこう語っている。

「わざわざ危険を犯したいわけじゃない。ある種、受動的な方法で、暴力にも脅しにも屈せずにいたいのだ。ここにいるから、ここにいたいと思う。留まることは勇気の印ではなく、惰性に過ぎない」

死が迫る自分を見つめた最晩年

第2次大戦後、ピカソは《アヴィニョンの娘たち》やキュビスム、さらには《ゲルニカ》で極めた高みに再び到達することはなかった。しかし、すでに大衆からレオナルド・ダ・ヴィンチと肩を並べる大芸術家と見られるようになっていた彼に、それは必要のないことだった。

その後も陶芸や版画など、さまざまなメディウムで作品を発表し続けたが、中でも注目すべきなのが彫刻だ。たとえば、おもちゃの自動車をヒヒの顔に見立てた《ヒヒの親子》(1951)、ベニヤ板の平面を組み合わせた《牡牛》(1958)といった独創的な作品がある。また、1967年にシカゴのデイリー・プラザで公開された無題の巨大な彫刻は、この街を象徴するランドマークになった。

ピカソが最晩年に描いた一連の自画像ほど、人間の死すべき運命を正面から取り上げた作品はないだろう。その最初の1枚で、最もよく知られた作品が、1972年6月に紙にクレヨンで描かれた《死に直面する自画像》だ。ここでのピカソは、死に直面しているというより、すでに死んでいるように見える。口を一文字に結び無精髭が生えた顔は死体のように青白く、青の時代の作品を思わせる。大きく見開かれた目は、人生を通して彼を常に支えてきた不屈の精神と活力をもってしても、死には打ち勝てないと悟り、愕然としているかのようだ。しかし、彼は最期まで必死で戦い、死の当日の朝3時まで絵を描き続けた。

ピカソの人生は、女性への支配欲や侮辱的な態度のおかげで、悪い意味で徹底的に再評価されている。今のところ、芸術の殿堂の中での彼の地位は揺らいでいないようだが、どんな人物もそこに留まれる保証はない。ピカソは永遠に人々の記憶の中で生き続ける可能性もあるが、大勢の愛人たちの中で彼に最も厳しい評価を下すのは、歴史の女神なのかもしれない。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews