米著作権局が「AIが生成した画像は著作権保護の対象外」と発表。「人間の関与の度合い」により例外も

生成AIが出力したものをそのまま使用した作品には著作権は発生しないと定めたガイドラインが、米著作権局によって発表された。ただし、出力されたものに対して人間の手が加わった場合は、著作権保護の対象となる可能性もある。

米著作権局が人工知能(AI)にまつわる政策課題、具体的には、生成AIを用いて作られたものが著作権の保護対象となりうる性質をもつか否かをまとめたガイドラインを発表した。

このガイドラインでは、AIが生成したものをそのまま使用したコンテンツは、著作権法によって保護されないと結論づけられている。現在進行形で生成AIが進化しているとはいえ、機械が生成したものは、アメリカが現在定めている著作権原則に従うべきであるという主張だ。現状、AIユーザーには文章を画像などの素材に変換するためのプロンプトを入力する以外の権限が与えられておらず、従って、ユーザーを「出力物の著作者とする」には十分ではないというのがその根拠だ。報告書には、続けてこう記されている。

「プロンプトが複数回にわたって修正され、再提出されたのちにデータが出力されたとしても、ユーザーはAIによるプロンプトの解釈を受け入れただけであり、AIに指示したユーザーに対して著作権が発生するわけではない」

例えば同報告書は、グーグルのGeminiが生成した「パイプを吸いながら新聞を読む猫」を例に挙げている。Geminiは指示の一部を無視し、猫の胴体に付けられた「不自然な人間の腕」などの要素を独自で追加しただけであり、「誰が本当の著作者であるかという問題がAIによって簡単に混同される可能性がある」と指摘している。

こうしたGeminiの予測不可能性は、ジャクソン・ポロックが用いるアクション・ペインティングと呼ばれる画法にみられる、人間の自発性の例と対比された。 アクション・ペインティングの場合、ポロックは絵具が落ちる場所を管理することはできないが、「使用される色、絵具の層の数、作品のテクスチャー、そしてこれらの要素を配置する場所を制御でき、自身の身体を動かした上で、これらの選択を実行できる」とし、「重要なのは人間が制作に関与した度合いであり、完成物の予測可能性ではない」と結論づけている。

米著作権局は一方で、このようなテクノロジーが人間の創造的表現を「支援するため」に使われた場合は、著作権保護の対象外になるわけではないともしている。その理由として、小説家が作品の大筋を作成するようAIに依頼した場合、ユーザーは「AIが出力したものを参照するかもしれないが、それが最終的な作品には採用されない可能性もある」からだ。

例えば2022年に作家のクリス・カシュタノヴァは、自身が手がけたコミック『Zarya of the Dawn』の著作権登録の申請が承認された際、AIが使われていたにもかかわらず著作権を取得できた。だが、作中に使われていた画像が生成AIのMidjourneyを使用して作成されたことが判明したため、米著作権局は追加情報を提出するようカシュタノヴァに求めた上で、決定の見直しを行った。最終的に著作権局は、当初の認証を取り消し、カシュタノヴァが作成した要素のみを保護する新たな認証を発行した。

今回発表されたガイドラインによれば、AIを用いて過去に描いたキャラクターやイラストのデザイン要素を微調整して、修正を加えるアーティストも著作権の保護対象となるという。AIによって生成された部分はその対象外となるが、目に見えて人間の手が加えられているとわかるものであれば、「人による表現として識別できる」要素は依然として著作権保護の対象となりうる。

これ以外にも、生成AIが出力した要素が組み込まれた作品は、目で見て「人間による創造的な修正」が加えられたと識別できる場合には保護の対象となるとしている。例えば、AIによって出力されたデータをアーティストが大幅に再構成したり、人間が書いたテキストと組み合わせたりした場合などが該当する。同様に、「AIが生成した特殊効果や背景アートワークを含む映画は、AI効果やアートワークが個別に著作権で保護されていなくても、著作権で保護される」 という。

米著作権局はまた、ユーザーが画像の一部を適切に修正した場合は、生成AIによる画像も保護の対象となりうると付け加えているが、「場合によっては著作権の保護が保証されないこともある」ことが強調されている。仮に著作権の保護対象となった場合でも、AI作品は人間ではなく、機械による二次的著作物として扱われるという。

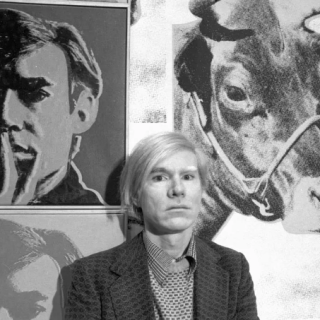

MidjourneyやOpenAIのChatGPT、そしてDALL-Eなどのプラットフォームが一般公開されて以来、AIを用いた作品を著作権で保護するよう求めるケースが激増している。また、これらのプラットフォームが人間の作品を盗用していると主張するデジタルアーティストからの法的措置も増加している。そんななか、米著作権局が発表した今回のガイドラインは、アーティスト同士の“借用”という問題に先例を見出しているかのように思える。

こうした訴訟における判決は、オリジナル作品の修正が十分に「変容的」であるとみなされたかどうかによって決まることが多いが、この問題はAIの登場によりに複雑になった。かつてはアーティストたちの間で争われていた「借用問題」だが、司法機関は現在、生成プラットフォームによって普及した何百万ものデジタル作品を考慮し、新しいガイドラインを踏まえて「人間の表現」とは何なのかを定義づけなければならない。

だが、AIが過去の判例によって解釈することのできない次元に進化した場合、この原則も変化する可能性があるとして、報告書ではこう締めくくられている。

「ユーザー独自の表現をAIの出力に反映させ、完全に制御できるようになる日が来る可能性はある。そうなれば、作品に対するAIの関与の度合いは型にはまったもの、あるいは機械的なものになるだろう」(翻訳:編集部)

from ARTnews