Happy Birthday アンディ・ウォーホル! 21世紀の社会を予見したスーパースターの人生と業績

1928年8月6日に生まれ、ポップ・アートの旗手として既存の「美術」の枠を超える作品を次々に生み出したアンディ・ウォーホル。死後40年近く経った今も、その絶大な人気と影響力に翳りが見えないレジェンドの生涯と業績を振り返る。

21世紀の社会を予見したスーパースター

アート界を超えてその名が広く知られるアーティストは多くない。そうした一握りの超有名アーティストの中でもひときわ知名度が高いのが、アメリカ東部ピッツバーグで東欧移民の労働者の子として生まれたアンドリュー・ウォーホラ、通称アンディ・ウォーホル(1928-1987)だ。ポップ・アートの発展に大きく寄与したウォーホルは、このジャンルの発明者ではないが、それが何を意味するかを独自の洞察力で見抜いていた。その根底には、彼自身のバックグラウンドがある。

ウォーホルが成人した頃、アメリカ社会は転換期にあった。建国以来この国を支配してきたWASP(白人のアングロサクソン系プロテスタント)のエリート層の力が翳りはじめ、それまで周縁に追いやられていた南欧や東欧の移民の子、つまり彼のような人々を中心に実力主義が台頭してきていた。

また、そうした社会的変化を反映し、コミックや映画、テレビ、広告などの大衆的な表現がハイアートにとって変わりはじめていた。ウォーホルはそれを、意識的かどうかはさておき、自身の作品で表現している。さらに彼は新たな平等主義が持つ遠心力と後期資本主義を結びつけ、それらが従来の階層構造に属する富とステータスを揺らがせていることを嗅ぎ取ってもいた。たとえば、ウォーホルはコカ・コーラについて「コーラはコーラ。いくら金を積んでも、街角の浮浪者が飲んでいるよりおいしいコーラは手に入らない」と語っている。

つまり、ウォーホルは現在の新自由主義的な秩序を見通していたのだ。そして、ソーシャルメディアに侵食された現代社会の刹那性や、質の優劣を判断する究極の尺度はお金だという価値観も予見していた。そのことは「将来、誰でも15分間は世界的な有名人になれるだろう」や、「ビジネスこそ最高の芸術だ」という言葉によく現れている。

銀髪のカツラをつけたウォーホルが演じる謎めいたアーティストというキャラクターは、こうした社会的変化の再現であると同時に、抜け目のない戦略だったと解釈できるかもしれない(彼には、「多くを語らない方が優位に立てることを学んだ」という発言もある)。しかし、ウォーホルの「コスプレ」は、一種の隠れ蓑でもあった。彼の人生を辿る具体的な記録は多く残っているが、ウォーホルは依然として謎に包まれている。

コンプレックスと二重のマイノリティ

労働者だったウォーホルの父親は、彼が14歳の時に亡くなった。あまりのショックに彼は葬儀に参列せず、ベッドの下に隠れていたという。一方、母親のジュリアは文化的な関心の持ち主で、そうした性質がウォーホルに受け継がれた。

8歳の時、舞踏病(顔や手足が不随意運動を起こす疾患)に罹ったウォーホルは学校を休まざるを得ず、気を紛らわせるために雑誌を眺めて過ごしていた。その上、顔の皮膚の色素が斑らに抜ける症状に悩まされ、自分の外見にコンプレックスを抱き続けた。美しく、キラキラした人への憧れへと変換されたその感情は、生涯彼につきまとっている。

また、彼が育ったのは東方典礼カトリックの家庭だが、プロテスタントが主流のアメリカで当時カトリック信徒は蔑視され、さらに同性愛者だった彼は二重の意味でのマイノリティだった。美術評論家や美術史家からはあまり重視されていないが、カトリックは彼の作品の中で大きな役割を果たすことになる(この点については後述する)。

高校卒業後は名門カーネギー工科大学(現カーネギーメロン大学)に進学。アーティストとして有名になる前は、イラストレーターとして生計を立てていた。そして、商業アートの世界でかなりの成功を収めたウォーホルは、マンハッタンのアッパーイーストサイドのタウンハウスを購入し、母のジュリアを呼び寄せて一緒に暮らすようになった。

「ベン・シャーンよりも安く手に入る」

商業アートの世界でキャリアを積もうとニューヨークに移り住んだウォーホルは、1940年代後半にプロのイラストレーターとして初めての仕事を得た。それはファッション誌『Glamour』で靴の絵を描くというもので、その後はコロムビア・レコードのアルバムジャケットや、靴メーカーのイスラエル・ミラー社向けのイラストなどを請け負っている。

この頃のイラストは、彼が大学時代に編み出した技法で描かれていた。それは、紙に描いたインク絵を乾く前に別の紙に転写し、線が滲んだ独特の風合いを出すというものだ。また、意外にもこの時期の作品にはベン・シャーンの影響が見受けられる。大恐慌時代から社会的テーマに取り組み、左派としての主張を明確に打ち出していたシャーンの画風を、ウォーホルは美術学校時代から意識し、そのスタイルを忠実に真似ていた。そのため、クライアントからは「ウォーホルを雇えばシャーンの作風が安く手に入るし、左翼思想という余計なおまけも付いてこない」と言われていた。

商業アートの流儀を作品に採用

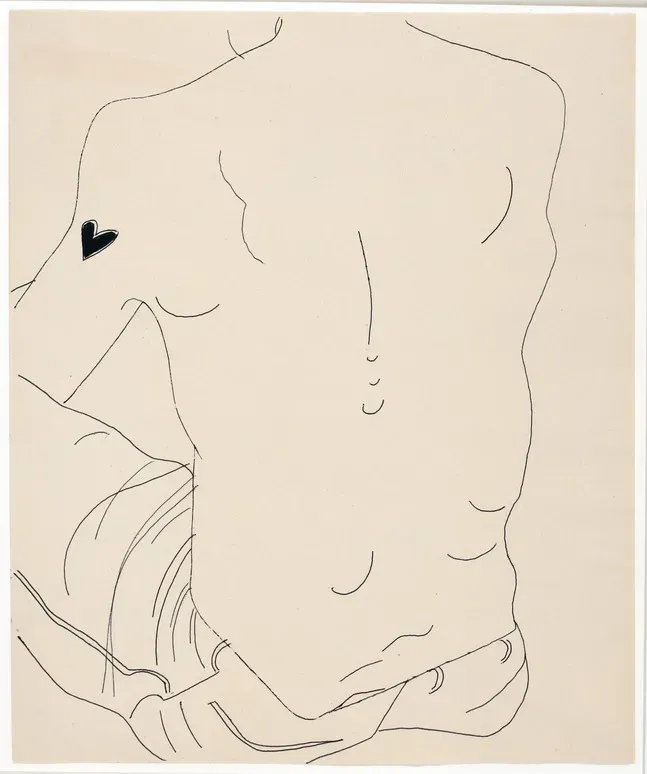

イラストレーションの仕事と並行して自身のアート作品も制作していたウォーホルは、1952年にニューヨークのヒューゴ・ギャラリーで初個展を開催。それを皮切りに作品の発表を続け、1957年にはボドレー・ギャラリーで個展が行われている。この頃の作品にはまだシャーンの影響が残っていたが、若い男性のヌードなど、同性愛的な傾向も現れてきている。

商業アートの収入で生活していた戦後の作家はウォーホルだけではない。ジェームズ・ローゼンクイストは看板画家だったし、ジャスパー・ジョーンズとロバート・ラウシェンバーグはショーウィンドウデザインの仕事をしていた。だが、ウォーホルが他と異なるのは、商業アートで糧を得るだけでなく、その世界の流儀を自らの制作にも取り入れた点にある。彼にとってコレクターはクライアントであり、ディーラーのディレクションなど他者が提案したアイデアを抵抗なく作品に受け入れていた。

組み立てラインが並ぶ工場とアート作品の制作現場を同じように考えていた彼は、後に自身のスタジオを「ファクトリー」と名付けている。彼がそこで再現したのは、製図台で生み出されたイラストが輪転機で大量に印刷される商業アートの工程だった。

ポップ・アートへの進出

1960年から1962年にかけ、ウォーホルは新聞の第一面の見出しや広告、漫画などをもとにした絵画を発表し、ポップ・アートのムーブメントに参入した。この時期の作品はほとんどがモノクロで、新聞漫画を引用した一部の作品にカラーのものがある程度だ。その題材は、ありふれた日用品の広告(1961年の《Icebox(冷蔵庫)》)からタブロイド紙の一面に掲載された悲劇的な記事(1962年の《129 Die in Jet!(墜落事故で129名死亡)》)まで多岐にわたる。こうした作品は総体として、マスメディアの中ではあらゆる物や事象が同列に扱われることを示している。

ウォーホルがこれらの作品を発表したのは1961年4月で、老舗百貨店ボンウィット・テラー傘下の毛皮店、ガンサー・ジャッケルのショーウィンドウで展示された。日常の中のありふれたモノやイメージをアート作品に取り入れる手法は、キュビスムのコラージュやマルセル・デュシャンの「レディメイド」に始まり、この頃には一般的になっていた。たとえば、スチュアート・デイヴィスやチャールズ・デムス、ジェラルド・マーフィーといったアメリカの初期モダニストたちは、看板や商品パッケージの要素を絵画に取り入れており、戦後に制作された2つの小さなコラージュ作品もポップ・アートを先取りしていた。1つはクルト・シュヴィッタースによる漫画のコマを使った作品で、もう1つは棒付きキャンディを持つボディビルダーが登場するリチャード・ハミルトンの作品だ。

ウォーホルの少し前には、ジャスパー・ジョーンズの旗や標的の絵、ラウシェンバーグが道で拾った廃品を組み合わせて作った「コンバイン作品」などがある。同世代にはローゼンクイスト、クレス・オルデンバーグ、そして特に同じくコミックをもとにした絵画を発表していたロイ・リキテンスタインというライバルがいたが、ウォーホルは2つのシリーズによって突出した存在になった。

その1つがキャンベル社のスープ缶を描いたシリーズで、1962年にロサンゼルスのフェルス・ギャラリーで発表されたときには、32種類のスープ缶の絵が棚にずらりと並べられた。ここではラベルの一部にスタンプを使った以外、ウォーホルは全てを手描きしている。かくしてファインアートは、消費主義と直に結びつけられたのだった。

ウォーホルの代名詞的技法、シルクスクリーン

同じような絵を手作業で何枚も描くのはあまりにも大変だと感じたウォーホルは、シルクスクリーンプリントの製版技術に目をつけた。新聞や雑誌の切り抜きを複写したポジフィルムの画像を引き延ばし、感光乳剤を塗布したシルクスクリーンに露光することで、写真を網点で再現できる精細な版を作り出すこの技法は、彼が編み出した2つ目のイノベーションと言える。これで大量の作品をスピーディに制作できるようになっただけでなく、その独特なスタイルはすぐにセンセーションを巻き起こした。

キャンベル社がさまざまな味のスープを販売しているように、ハリウッドも有名人という商品を次々と市場に出していることにウォーホルは着目。題材をスープ缶からスターに切り替えると、ウォーレン・ベイティやアイドル的人気を誇ったトロイ・ドナヒューなどの俳優を題材にした作品など、スープ缶に次ぐ有名作品を世に出した。《黄金のマリリン・モンロー》(1962)と名付けられた作品では、カンバスにシルクスクリーンを用い、金髪のセクシーな女優の顔がまるで聖母のように金地の上に描かれている。モンローの写真の版の下には色面が配されているが、これは彼の作品のトレードマークとも言える手法となった。もう1つ、1963年にフェルス・ギャラリーでの2回目の個展で発表された「シルバー・エルヴィス」シリーズ(カウボーイに扮して銃を構えるエルヴィス・プレスリーの写真をもとにした作品)で初めて導入されたイメージの反復と重なりも、ウォーホル作品に特徴的なスタイルとなった。

この時代のウォーホルは、モンローやエリザベス・テイラーといった有名女優の肖像をさまざまなパターンで繰り返し制作する一方、暗いテーマにも目を向けている。たとえば、夫ジョン・F・ケネディの埋葬にベールを被って参列したジャクリーン・ケネディの写真を使った作品は、1963年の暗殺事件に言及したものだ。また、たびたび死を作品のテーマとした彼が、それを最も深く追求した「死と惨禍」シリーズは、人種暴動や自動車事故などのモチーフごとに分類された70点の絵で構成されている。大統領暗殺後の社会的混乱に呼応するような不穏な題材ばかりだが、最もぞっとするのは電気椅子の写真をもとにした作品だ。ここでは、粗いグリッド状に並べられたモノクロ画像の暗い内容と、鮮やかなオレンジやラベンダー色のポップな背景のコントラストが際立っている。《129 Die in Jet!》と同じく、この「死と惨禍」シリーズは、日々のニュースに溢れる暴力と、それを見ても何も感じなくなっている現代人の心のあり方を表したものと言えるだろう。

スタジオ「ファクトリー」でのマルチな活動

ハリウッドに魅了されていたウォーホルは、映画界のスタジオシステムをニューヨークにある自らのスタジオ、「ファクトリー」の中で模倣した。そこは、誰もが自由に出入りでき、ウォーホルの名声に引き寄せられた若者がたむろする開放的な場所で、ウォーホルは自ら映画を制作し、彼らを「スーパースター」に仕立て上げている。1963年から1987年までの間にニューヨークの4カ所に拠点を置いたファクトリーは、有名無名のアーティストやミュージシャン、そのほかさまざまな美男美女の溜まり場になった。

ウォーホルは『チェルシー・ガールズ』のような長編を共同監督し、商業映画として公開しているが、この分野における注目すべき仕事は、動きのない被写体を延々と映し出し、映画というメディアを脱構築してみせたことだろう。中でも最も極端な作品は、エンパイア・ステート・ビルを8時間超にわたりスローモーションで映写する『Empire(エンパイア)』。また、当時ウォーホルの恋人だった詩人のジョン・ジョルノが眠っている姿を撮影した『Sleep(スリープ)』は、上映に約5時間かかる。

ウォーホルはさらに、ロックバンド、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドをプロデュースした。バンドメンバーに楽器を買い与え、ファクトリーにリハーサル用のスペースを設けるなど、バンドの後ろ盾となり、このスペースで自らが主催したオールナイトパーティに彼らを出演させている。また、デビューアルバムのジャケットをデザインし(黄色い皮のシールを剥がすとピンク色の果実が現れるバナナの下には、バンド名の代わりにウォーホルの名前が記されている)、大規模なマルチメディアイベントを企画。「エクスプローディング・プラスティック・イネヴィタブル(Exploding Plastic Inevitable)」と呼ばれたこのイベントでは、メンバーが演奏する中、映像プロジェクションや色鮮やかな光のショーが行われた。

独創性の開花と銃撃事件

ポップ・アートが注目された1960年代、それと並行するように台頭したのがミニマリズムだ。無駄な要素を極限まで削ぎ落とした抽象表現を追求するミニマリストたちは、あらゆる連想を拒む純粋な形を作り、それを「作品」ではなく「スペシフィック・オブジェクト(特殊な客体)」と呼んだ。彼らはまた、同一の形態をいくつも並べ、周囲の空間との関わりを意識したインスタレーションとして発表していたが、こうしたミニマリズムの美学をウォーホルがどう受け止めていたかを示すパロディ作品がある。プリロという商品(洗剤を含ませたスチールタワシ)の箱をいくつも積み重ねたインスタレーションや、無数の牛の壁紙を貼った部屋、たくさんの銀色の風船を浮かべた部屋などだ。

1960年代はウォーホルの独創性が最も際立った時期だったが、その終盤に彼の人生とキャリアを決定的に変えてしまう事件が起きた。1968年6月3日、彼のオフィスに銃を持って入ってきたのは、急進派フェミニストを自称するヴァレリー・ソラナス。自身が書いた戯曲をウォーホルに盗まれたと思い込んだ彼女は、その恨みを晴らそうとウォーホルに向けて発砲した。最初の2発の銃弾は外れたが、3発目は肺、食道、胃、脾臓、肝臓を貫通。一命はとりとめたものの入院期間は2カ月間におよび、何度も大手術を受けたウォーホルは、退院後も生涯、医療用コルセットの着用を余儀なくされた。

晩年の「ビジネスアート」と重要なシリーズ作品

銃撃事件の約半年前、ウォーホルはファクトリーを「オフィス」に変え、「ビジネスアート」プロジェクトに着手。社交界の人々の肖像画や版画の制作、ケーブルテレビの番組制作、インタビュー誌の発行など、複数の事業を立ち上げた。また、企業とライセンス契約を結び、石鹸からゼリーの型まで、さまざまな製品に自分の名が使われることを許可している(ただし、ベッドシーツには許可を与えなかった)。

スタジオの運営をビジネスと捉えた変革は、商業アート作家時代からマーケティングの重要性を認識していた彼にとっては理にかなった展開だった。そしてこの手法は、ジェフ・クーンズやダミアン・ハースト、バンクシー、カウズなど、アート界の内外で活動する次世代の「起業家/アーティスト」たちの雛形となった。

その一方でウォーホルは、《Shadow(影)》の連作や「毛沢東」シリーズ、「頭蓋骨」シリーズなど、重要な作品を制作し続けた。「オキシデーション(酸化)」シリーズでは、カンバスに銅メッキを施し、アシスタントと共にその上に放尿。これは、その部分に緑青が現れる効果を狙った行為だった。このように、ウォーホルのアイデアが尽きることはなかったが、彼を見る世間の目のほうは変化していた。部外者だけでなく、身近な人々にとっても、伝説的アーティストとしての側面がそれまで以上に肥大化し、彼の芸術を凌駕しているように見えたのだ。

1980年代になると、ウォーホルはキース・ヘリングやジャン=ミシェル・バスキアなどの若手作家らと交流し、後者とは共同で作品を制作している。また、60年代初頭の自作を彷彿とさせる、広告中のイメージを手描きしたペインティングも制作。しかし彼は、最も耳目を集めると思われる作品を最後まで取っておいた。それは、長年彼の作品を扱ってきたディーラーのアレクサンダー・イオラスが依頼した、レオナルド・ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》がモチーフの絵画シリーズだ。

死の直前に発表された《最後の晩餐》

東方典礼カトリックの信徒として育てられ、幼い頃から母親に連れられてミサに行っていたウォーホルは、成人してからも教会に通い続けた。最後の晩餐を題材にした最晩年のシリーズ以外でも、彼の作品をよく見ればカトリックの影響を見出すことができる。たとえば、《黄金のマリリン・モンロー》もそうだ。これは、ポップカルチャーが宗教に取って代わったことを皮肉った作品と見なされているが、ウォーホルは、写真の中のスターを崇めることは、キリストの姿を崇めることと何ら変わらないと考えていた。ユダヤ教やイスラム教が神の姿を描くことを禁じているのと対照的に、カトリック教会は、イエスの姿を神聖な存在を象徴する「ロゴ」として繰り返し活用しているというわけだ。

ウォーホルの《最後の晩餐》は、ミラノにあるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会の食堂の壁に描かれたレオナルド・ダ・ヴィンチの傑作を複製した19世紀の版画をもとにした作品で、同教会に近いパラッツォ・デッレ・ステリーネで開かれる展覧会のために、アートディーラーのイオラスの依頼で制作された。1987年1月22日、ウォーホルはこの展覧会のオープニングパーティに出席。それからちょうど1カ月後に、ニューヨークのプレスビテリアン病院で息を引き取った。銃撃で受けた傷に起因する感染症の治療として、胆のうの摘出手術を受けた直後のことだった。

ウォーホルの亡骸は故郷のピッツバーグに帰り、埋葬された。ちなみに、生前の彼は、あるジャーナリストとの会話で、墓碑は空白のままか「虚構」とだけ記してほしいと話していたという。ウォーホルの《最後の晩餐》が、自らの死を予見するものだったかもしれないと考えると何となく背筋が寒くなるが、アンドリュー・ウォーホラの想像力から生まれたアンディ・ウォーホルは、今も私たちのイマジネーションの中で生き続けている。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews