日本をはじめ、世界のアーティストが表現した現代の「母親」。「Maternar(母親であること)」展がメキシコUNAM現代美術館で開催

少子化や育児の悩みなど、子どもを産み、育てることをめぐる問題は、日本でも、そして世界でも重要な課題だ。そんな中、メキシコシティの美術館で「母親」をテーマにした意欲的な企画展が開かれている。

メキシコシティにあるメキシコ国立自治大学附属現代美術館(UNAM現代美術館)の「Maternar(母親であること)」展は、この美術館らしい企画展と言える。幅広く徹底的なリサーチに基づく内容が、見る側にはちょっと重く感じるほどの充実ぶりなのだ(会期は7月3日まで)。

同展のキュレーターは、メキシコ国立自治大学美学研究所のエレナ・チャベス・マグレガー教授とUNAM現代美術館のアソシエイト・キュレーター、アレハンドラ・ラバスティーダ。2人は、数年前から「母親であること」をテーマにリサーチを続けてきた。厳密に言えば、名詞の「母親であること(motherhood)」より、動詞の「母親として育児をする(mothering)」のほうが適切かもしれない。具体的には、母親であることの生産的な面と生殖的な面との間で生じる分断、つまり、ジェンダー化された労働に内在するヒエラルキーと、母親であることを批判や抵抗の行為とみなした場合の政治的な可能性に焦点を当てたリサーチだ。

今回の展覧会では、47の作品(うち18は映像作品)を一堂に集めている。4つの大きな展示室、廊下、そしてテラスにも展示された様子は圧倒的な迫力だ。その多くの作品で、母親は、妊娠・出産・育児のどの段階でも、常に不愉快な誤解にあふれた海を航海しているかのように描かれている。母親というものは、ロマンティシズムや理想化の対象でない限り、過小評価されたり空気のような存在に思われたりする。極端なところで言えば、アーティスト・コレクティブ(集団)のクレール・フォンテーヌは、展覧会に関連したエッセイの中で、生殖活動を「完全かつ絶対的な損失」と書いているのだ。

だが、展覧会場に入ってすぐの展示を見ると、この主張が逆説的なものに思えてくる。クレール・フォンテーヌの《Women Raise the Upraising(女性は元気づけるものを育てる)》(2021)は、作品のタイトルを黄色い文字の巨大なネオンサインに仕立てたもので、学者で活動家のシルヴィア・フェデリーチの著書『Wages Against Housework(家事労働に対する賃金)』(1975)の言葉を引用している。それが掲げられているのは、フリン・ワークスの作品《Global Belly(グローバルな腹部)》(2021)の真上だ。

ワークスの作品は4本のビデオによるインスタレーションで、出演者は国をまたいだ代理出産という問題の多いビジネスについて語っている。あるビデオでは、「ドイツ人の父親」が、お金を払えば自分の子を持つことができるのはバイオテクノロジーのおかげだと、代理出産のすばらしさについて熱弁をふるう。別のビデオでは、妊娠した「アメリカの代理母」が、適切な報酬が受け取れるならいつでもまた代理出産を引き受けるつもりだと幸せそうな様子で語っている。「ヒンズー教徒の医師」が、何やら恩着せがましい態度で産婦を祝っているビデオもある。医師は、生まれた子どもが双子だとボーナスがもらえることを知っているのだ。

つまり、母親であることがビジネスになるのなら、少なくとも経済的には「完全かつ絶対的な損失」にはならない。

「Maternar (母親であること)」展(2022)の展示風景より、クレール・フォンテーヌ、フリン・ワークス、カルメン・ワイナンの作品 Courtesy Museo Universitario Arte Contemporáneo

しかし、フォンテーヌは、子宮を持つ者がその機能を現金に換えることに異議を唱えているわけではない。前述のエッセイで主張されているのは、母親による子育ては、子どもを成長させて世話の必要がなくなるようにすることが目的なのだから、母親であることは生理学的な意味では損失だということだ。ただ、この「母親であることの生理的サイクル」が、かつては損失だけを意味していたとするならば、今日では、富の蓄積を最優先する資本主義経済の中で、他の多くの労働と同じように分業化され、商品化されるのだろう。今では、受精卵を買ったり、保証付きの子宮を借りたりして、無限の愛情と損失への欲望を満たし、母親になることの一部だけを他人に任せればよくなったのだ。代理母たちが金銭を得られるかどうかは結果次第だが。

ムカついてしまうほど超リッチな生活をしているミュージシャンのグライムスやセレブのキム・カーダシアンが、自らが味わった妊娠の危険な部分を報酬が必要な人にアウトソースし、生理学的な損失をできるだけ少なくして母親になることを誰が止められるだろうか。彼女たちにとって、育児は外注できるもの、出産はお金で買えるものなのだ。もちろん、現実はフォンテーヌが考える「完全なる損失」よりもっと複雑だ。金銭的な利益を得られるとしても、労働と生殖の境界はより曖昧に、より不公平になったとも言える。

モイラ・デイビーの美しいビデオ作品《Hemlock Forest(ツガの木の森)》(2016)では、母親であることと生産性、生殖と生産との微妙な関係が、アート制作との関わりの中で少しずつ解きほどかれていく。41分の作品でデイビーは、母性、風景、死をめぐるゆるやかな思索を、彼女自身の作品、家族や彼女の個人的な体験、そしてフェミニズムの先駆者であるメアリ・ウルストンクラフトと映画監督シャンタル・アケルマンの人生や作品と絡めながら描いている。

デイビーは自分が思い巡らすことをスマホで記録し、時には第三者の視点で自らの人生を振り返ったり、太陽が降り注ぐ家の中を歩き回ったり、ベッドでマシュマロを食べたり、枕元に靴を置いたりしながら、自分は怠惰な快楽だけを求める人間ではないこと、そして「カメラの後ろにいる時、つまり、何かを作っている時に生きている実感がある」と語る。この作品の映像は、娘からの便りを待つ母親を描いたアケルマンのドキュメンタリー映画「家からの手紙」(1977)を引用したものだ。デイビーもビデオの中で、子どもが巣立った後の親が抱くお決まりの喪失感について思い悩んでいる。

ヌリア・グエル《Annex to Afrodita (2017) for Who Cares Festival (アフロディーテの付属物(2017)、誰がケアするんだフェスティバル用)》 (2020)、ポスター、21 × 29 cm COURTESY NÚRIA GÜELL

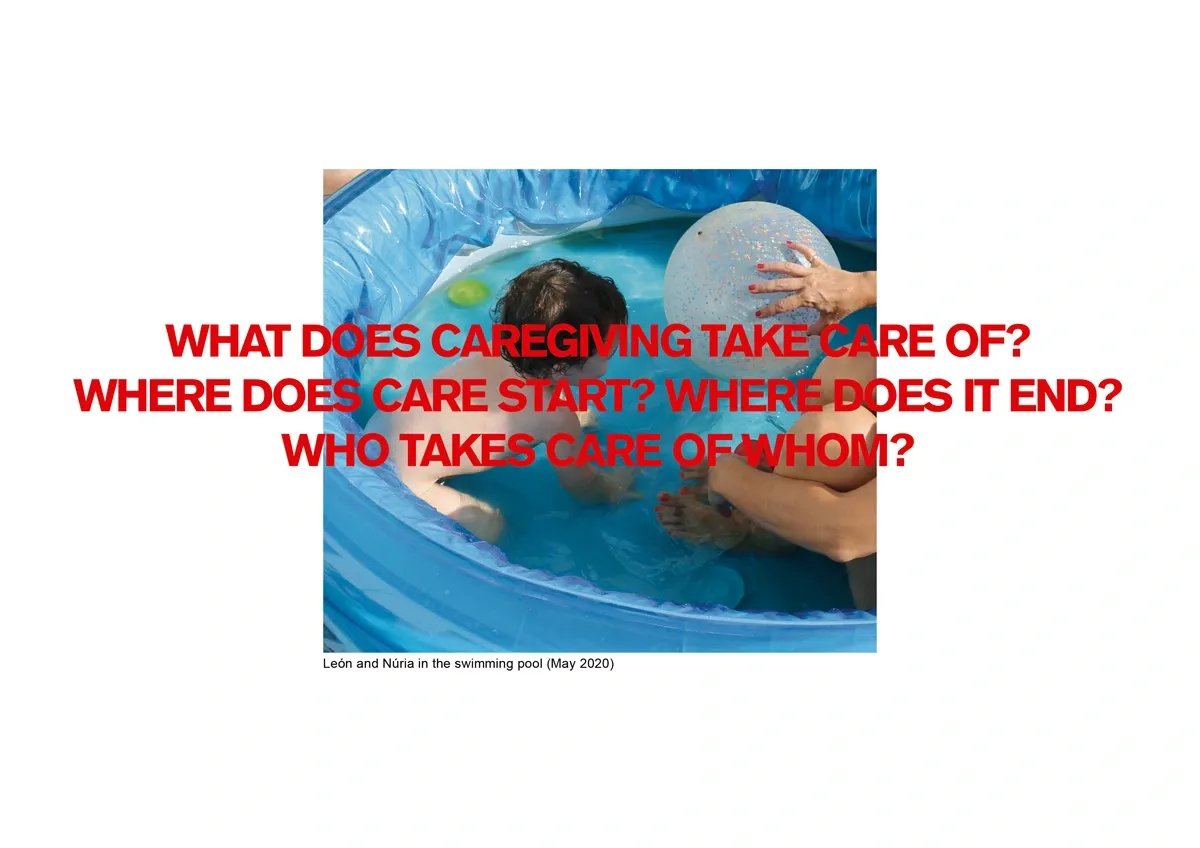

自分語りをアートに変換したデイビーの作品は、最後の展示室にある作品が試みていることにつながっていく。その一例が、ヌリア・グエルの《Annex to Afrodita for Who Cares Festival(アフロディーテの付属物〈2017〉、誰が世話をするんだフェスティバル用)》 (2020)だ。グエルは、育児をテーマにしたドイツのフェスティバルで得た予算でポスターを制作した。ポスターでは、自分と子どもがビニールプールで遊ぶ写真に、赤い文字でこう書かれている。「育児は何を世話するのか? どこからどこまでが育児なのか? 誰が誰の面倒を見るのか?」。ポスターの横に置かれた手書きのメモには、彼女が400ユーロ(約436ドル)で新作を依頼されたこと、コロナ禍のロックダウンでリサーチベースのコラボ作品を作れなかったこと、代わりに息子の世話をする自分のことを作品にしようと決めたことなどが記されている。

同じように、パロマ・カジェのビデオ作品《Gravity, Exercise 1(重力、エクササイズ1)》(2020)は、コロナ禍でノンストップの育児を余儀なくされた、その負担の重さを体現している。カジェはN95マスクをつけてアパートの床に裸で寝そべり、カメラを真っ直ぐに見つめる。そして、おそらく彼女の子どもが、鍋やソーダの缶、チェス盤、バナナなど、こまごました家事の瓦礫を彼女の上に積み上げていく。つまり、育児も創作も彼女の体が支えているのだ。グエルがポスターに書いた問いを当てはめてみよう。その子もアーティストなのか? その子はコラボレーションすることで母親の面倒を見ているのか?

この展覧会の作品で繰り返し強調されているが、愛情と労働の境界はやはり曖昧だ。カジェなどが問いかけるように、その境界が明確になるだけでなく、当事者にとって愛情と労働の両面がもっと充実し、もっと寛容で、個人だけの問題ではなくなるような別のシステムを思い描くことはできないものだろうか?

生産的な仕事と生殖的な仕事をどのように、そしてなぜ区別するのかという問題に焦点を当てたのが、この展覧会で最も価値のあるところだろう。しかし、全てを網羅したいという熱意のあまり、養子縁組で母親になることの喜びや母乳育児の経験、さらにはSF的なポストヒューマンの妊娠に言及した作品まで並べたことで、この展覧会の説得力が損なわれてしまっているのも事実だ。たとえば、デイビーの思索的なビデオ作品は、他の2本とともに1つの展示室で同時上映されている。しかも婦人科的なもの珍しさや幼児虐殺について語っている1時間のドキュメンタリーが真横で流れているのだ。

また、最初の展示室では、クリスティーナ・ラノスの《The Secret Pact: Exercises in Preparing for Childbirth(秘密の協定:出産準備のエクササイズ)》(2014〜21)が、フリン・ワークスの《Global Belly》の真横に展示されている。妊婦が希望に満ちたまま理想の出産ができるようにと、普段は語られない出産の辛い体験を強調した壁画が隣にあることで、皮肉たっぷりなビデオ作品である《Global Belly》がまるで代理出産を勧める広告のように見えてしまう。

もしキュレーターたちが作品を生かすような配置で展示をしていたら、この企画展が投げかける鋭く重要な問いかけがもっと明確になったかもしれない。現状では、まるで母親のやることを並べただけのカタログのような印象を受ける。仕事と生活両方の生産性に対する果てしない要求と、母親に期待される無限の愛情や子どもの世話との間に生じる衝突について、深く掘り下げた議論になっていないのは残念だ。(翻訳:岩本恵美)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年6月1日に掲載されました。元記事はこちら。