「自分が取れる責任の範囲で作品をつくりたい」──個人を起点に広がる中田真裕の作品世界

いま日本では、伝統工芸と現代アートをつなぐ試みが各所で行われている。11月2日から5日に京都で開催される「日本の美術工芸を世界へ 特別展『工芸的美しさの行方―うつわ・包み・装飾』」もその一つ。本展の参加アーティストであり、金沢に構えるスタジオで自分の身のまわりの生活から広がる独自の世界観を探求し続ける中田真裕に、話を聞いた。

「人間にしか作れない、ある意味どんくさいカタチがいい」

そう語るのは、地元北海道の国立大学で水産学を専攻し、コンテンポラリーダンスに夢中になり、大学卒業後は会社勤めを経て漆作家となった中田真裕。香川の漆芸研究所を修了してたった2年後の2019年には、ロエベ ファンデーション クラフト プライズ 2019のファイナリストに選ばれた。その興味深い経歴からして、おそらくとても器用で聡明な人なのだろうと想像しながら、金沢の市街地に構えるスタジオを訪れた。ここはもともと寿司屋があったといい、「実は寿司屋のつくりって漆の作業に向いてるんです」と笑う彼女と対話しているうちに、彼女の口から出てきたのが先の意外な発言だった。

「意外」と言ったのは、「どんくさい」という言葉が、その経歴もさることながら彼女の作品そのものが放つイメージ──宇宙を映したかのような深遠な色、どこかセンシュアルな印象を与える有機的な曲線──とはかけ離れているように思えたから。

現在、一児の母でもある中田は、「子どもの保育園から、16時になると専用のアプリで写真付きのレポートが送られてくる。スタジオにこもって作業しなくてはいけないときでも、それを見ると家に帰りたくなっちゃうんです」と母親の顔を覗かせつつ、本人によると「あまり簡単には感動できないタイプ」だという。だからこそ、「何の変哲もない日常をその人だけの言葉で表現したエッセイに惹かれる」のかもしれない。今ハマっているのは、詩人・シンガーソングライターの柴田聡子や宇宙工学研究者で作家の久保勇貴のエッセイ本。何でもないものの魅力を発見して、それに独自の存在を与える──「そういうのが理想」という彼女が意味する「どんくささ」とは、なんだろう? インタビューから紐解いていく。

──制作の工程を教えてください。

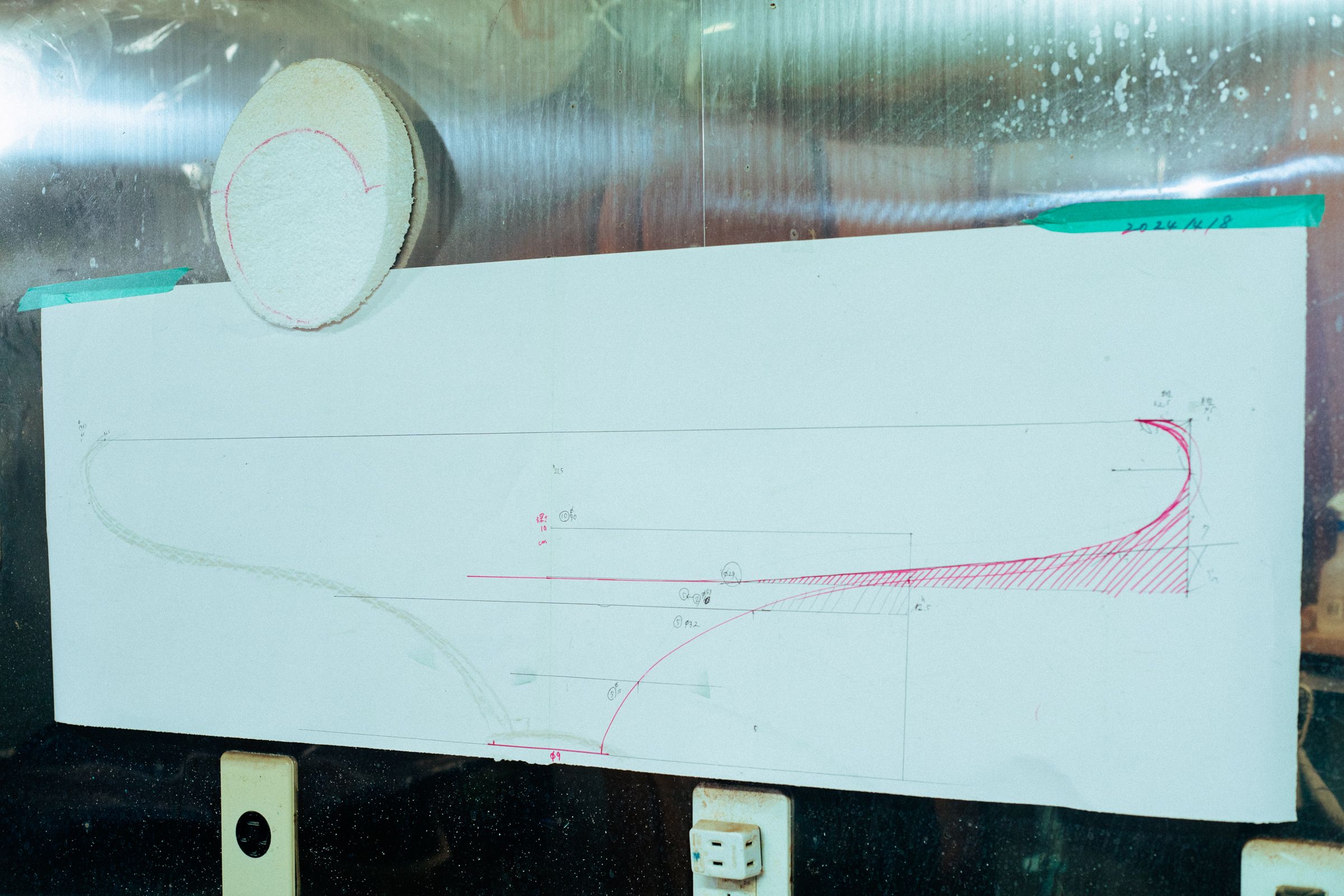

一つの作品を仕上げるのに、最短で4カ月、通常は6カ月ほどかかります。まずは作品の造形を考案してスタイルフォーム(発泡スチロール)で成形した上から、漆と白玉粉を混ぜ合わせたもので麻布を貼っては乾かし、不要な部分をカットして、という作業を繰り返します。この麻布を何重に重ねるかによって作品の厚みが決まります。造形ができたらスタイルフォームを撤去して、漆を塗っていきます。私の場合は、黒の漆を塗って乾かし、木炭で研ぐ作業を重ねたあと、刀で彫った上から色の漆を重ね、乾かしては研ぎ……という作業を繰り返します。

研磨用の炭で磨いていくと、傷も消えてどんどん光っていくんです。漆を始めたばかりの頃は、もちろん技術も表現も拙いのですが、最後に磨いて艶を出した途端に「作品」になることに感動しました。でも、研磨用の木炭も塗るときに使用する人毛を使った筆も数100年前から変わらない道具ですが、作り手である職人さんが激減しています。今はストックがありますが、職人の方々がいなくなってしまったら伝統が絶えてしまう。本当に憂慮すべき状況です。

──木地を用いなくても、薄く繊細でありつつ十分な強度を持たせることができるんですね。

そうなんです。つくづく漆は最強の塗料だと思います。でもそれだけに習得に時間はかかりますし、10年でも短いと言われることもある。私も常に技術を向上させるため、日本工芸会に所属してる部分もありますが、先輩たちの仕事を見ていても、たった一つの正解というものはない。最終的には、自分の経験次第なのだと思います。

──そもそもなぜ、会社勤めをやめて漆芸の道に進んだのですか?

手に職をつけたいという思いがありました。最初は靴職人を考えたのですが、靴は医療用具でもあるので様々な制約がある。もっと自由度の高いものがいいと思い、漆を選びました。学び始めてからしばらくして、技術力の高い職人を目指すことより、自分は何が描きたいのか、何を表現したいのかということに関心が向いていきました。キャリア的にどういう手順を辿るのがいいか悩んだこともありましたが、自分の表現を追求することが私がやりたいことなのだと気づきました。漆芸ではありますが、私にとっては「描いている」のに近いんです。油絵を描いたことはないのですが、絵の具を重ねてイメージをつくっていくような感覚があります。

──色や造形のインスピレーションは?

初期の頃は、実在する場所を訪れて取材した風景をもとに制作していたのですが、最終的には、色もかたちも、自分の記憶をもとに制作することが多くなっていきました。山登りのときに見た、蜘蛛の巣に付いて浮く葉が焚き火のように見えてきて、自分の記憶にある焚き火の捉えどころのない炎やその揺らぎがモチーフになったり。かたちにおいては、コンテンポラリーダンスをしていた時、何度注意されてもうまくできない胸を突き上げるポーズが実は大きなインスピレーションになっているんです。

──記憶の引き出しを増やすためには、積極的に様々な体験をする必要がありそうです。

例えば世界の辺境地のスペクタクルな風景ですら携帯で簡単に見ることができる今の時代、それが本当に自分の経験に基づいた記憶なのか曖昧になってしまうことってありますよね。だから、そういったものとはなるべく距離を置いていたいし、私はすぐに流されてしまうタイプなのでニュースすら本当は見たくないんです。さらに言えば、作品制作のよりどころとなるほどのヴィヴィッドな記憶はそう簡単にできるものでもない。でも、例えば私が妊娠中にマンションの駐車場から見た空に無限の広がりを感じたり、どこにでもいるような鳥にインスピレーションを得たりするように、記憶って必ずしも特別である必要はないと思っているんです。

そんなふうに、ごくパーソナルな経験や記憶をよりどころに制作する方が私には合っているし、自分が取れる責任の範囲で作品をつくりたいという思いがあります。でも、第2波フェミニズムに「個人的なことは政治的なこと」というスローガンがあるように、とても個人的な経験が実は大きな広がりを見せる可能性もある。そんなふうに、私の作品と鑑賞者のあいだに何か新しいコミュニケーションが生まれていくといいなと思っています。

──「自分が取れる責任の範囲で」というのはとても誠実ですし、ヒューマンスケールを大切にされている態度の表れと感じます。

それは作品のサイズにおいても同じかもしれません。私は自分の両腕で抱え込める大きさのもの、ひとなでで触れる大きさのものしかつくっていません。それはなぜかというと、漆芸は工程が多くて制作期間も長いので、制作の過程で自分のその日の体調や感情にどうしても影響されてしまいますし、最後の仕上げは指を使って磨いたりするので、自分の感覚のおよぶ範囲、コントロールできるサイズでないと、責任が取れないという思いがあるからなんだと思います。ただしそれは、全てを想定内にコントロールするという意味では決してありません。実際に作りながら作品が変化していくことは常々ありますし、それが面白い。最終的には、上下をひっくり返して造形自体が変わることもあります。

──「失敗する」こともあるんですか?

基本的にはないですね。というのも、制作に行き詰まったら、いったんその作品から離れるんです。でも、そんなふうに苦しいとき、限界に思えるときほど、何気ない景色や現象に救われたりするんですよね。これで本当にいいだろうかと不安に思っている作品の方が高い評価をいただけることもあります。とくに新しい挑戦のときは、むしろ自分の中に評価基準がない方が自分が作ったとは思えないような作品ができたりして、想像のもっと先に行けるような気がしています。

Photos: Kaori Nishida Text & Edit: Maya Nago