偶然も必然へ昇華させる──塚田美登里がガラスで表現する自然

いま日本では、伝統工芸と現代アートをつなぐ試みが各所で行われている。11月2日から5日に京都で開催される「日本の美術工芸を世界へ 特別展『工芸的美しさの行方―うつわ・包み・装飾』」もその一つ。本展の出品作家であり、ガラスの新しい表現を追求し続ける塚田美登里に、富山のアトリエで話を聞いた。

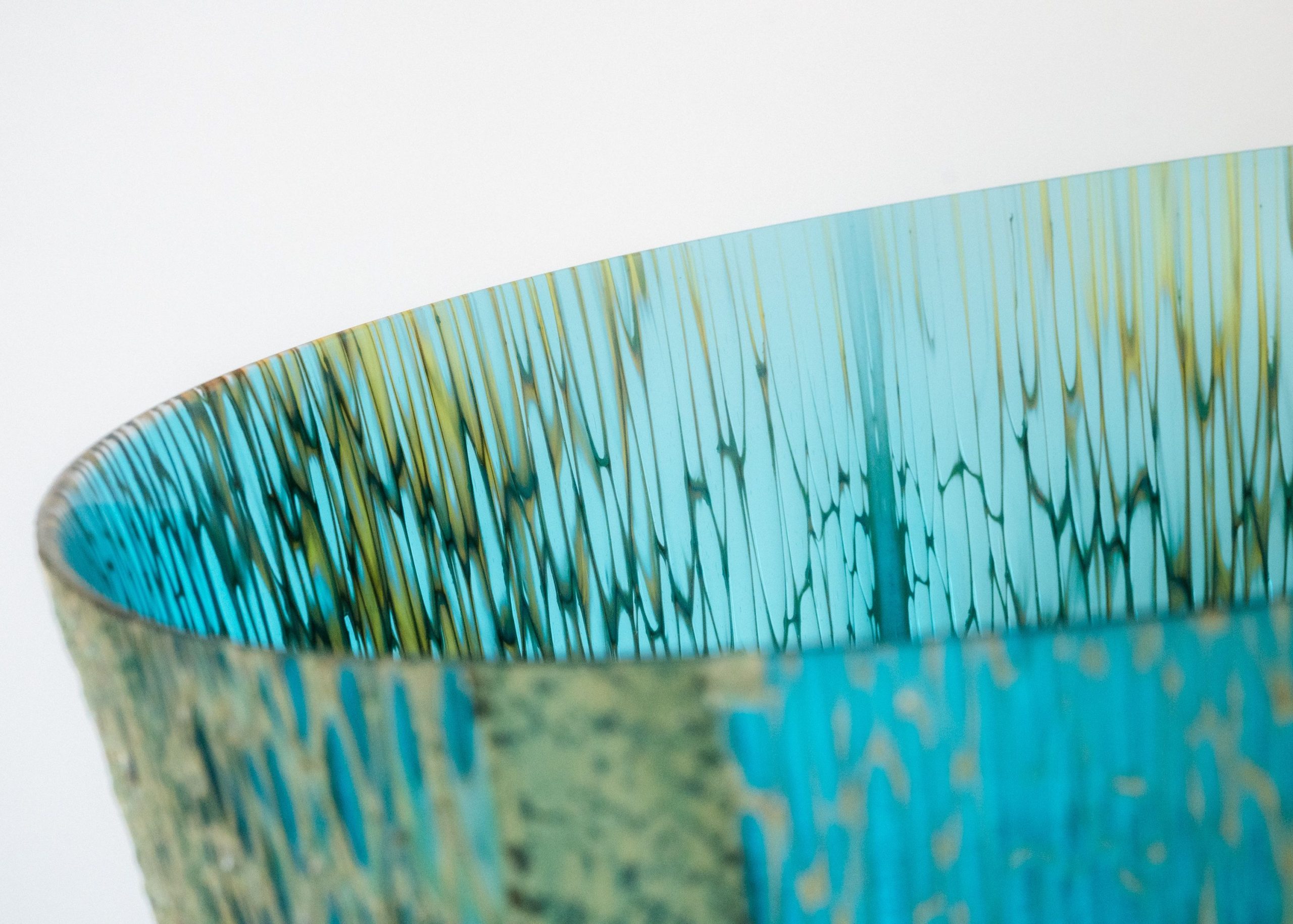

ガラス作家・塚田美登里の作品は、まるで自然をそのままガラスに閉じ込めたような姿をしている。

水底から湧き上がる泡や水面を渡る波、植物の表面を走る葉脈や細胞をほうふつとさせる模様は繊細で幽玄な表情だ。それらを引き立てるようなシンプルで美しいフォルムは、ガラスを加熱した際、ガラスの自重を利用して形成されている。有機的な形や幾重にも重なる色は深淵かつダイナミック。その表現の多層性と対峙していると、畏敬の念すら浮かんでくる。

そんな作品の数々は、何年もの研究と細やかな計算、そして加工の過程で生まれる偶然の発見を生かす技術力によって成立している。ガラスと金属箔でつくられるこれらの作品はどう生まれるのか? 塚田のアトリエで制作過程について聞いた。

自分にとっていちばん扱いが難しい素材を選んだ

──最初にガラス作家という道を選ばれたきっかけを教えてください。

小さなころからものを作ることが好きで、何かものをつくる仕事がしたいという想いは漠然ともっていました。ただ、最初からガラスを扱おうと決めていたわけではなく、いろいろな素材を試しました。そのなかで、ガラスという素材の扱いが私にはいちばん難しかったんです。

例えば陶芸は、手で形を生み出せるという直接的な素材です。一方で、熱い時のガラスは手で触ることができません。冷ませば触れるようになるのですが、石のように硬くなります。

また江戸切子のような伝統工芸はあるものの、日本においては一人の人間がスタジオを構えてガラスで作品を制作できるようになったのも比較的最近だと思います。陶芸に比べると、ガラスを扱っているアーティストは少ない。そうした要素に未知の可能性を感じて、ガラスを扱うようになりました。

──そもそもガラスの扱いはどこで身に着けたのでしょうか?

私の場合は、富山ガラス造形研究所という学校で集中的に学びました。基礎を学び終わって専門的な研究科課程に進んだときには、週に何十個もテストピースをつくりました。新しいものを生み出すためには実験し続けることが大切だという姿勢は、そこで学んだことです。いまは常に忙しく仕事も抱えていますが、そのなかでも実験をしたり新しい要素を加えてみたりといったことを続けています。学生時代に学んだことが財産になっています。

偶発性を生かすための技術

──塚田さんの作品はガラスに加え、金属箔を使っていることが特徴ですよね。制作過程を教えていただけますか?

最初に板ガラスを重ねて、ベースとなる生地をつくるところから始めます。板ガラスといっても窓ガラスに使われるようなものではなくて、ガラス工芸用の特別なガラス板です。それぞれの板の大きさや厚み、色の重ね方など、考える要素は色々あります。

そのあとは金属箔を溶着し、窯に入れて成形します。最小限の型枠だけをつくり、あとは熱で柔らかくなったガラスの自重を利用して成形するんです。途中で様子を見ながら理想の形になる時点を見極め、そのときがきたら一気に冷まします。形状の確認や冷却がしやすいよう、工房の電気炉は両開きの設計にしました。作品を窯からとりだしたら、最後に頭の中の完成のイメージに近づけるように、研磨やカットを納得がいくまで施す、というのが大まかな流れです。

──作品を一つひとつ観察すると、それぞれ異なる要素や手法がいかに複雑に組み合わさっているかがわかります。

同じ表情ばかりを作っていては作る私も飽きてしまいますし、観る人にとっても面白くない気がするんです。でも、いろいろなバリエーションを組み合わせて制作ができるようになったのは、本当に最近のこと。それまでは、ひとつの手法や表現を集中的に研究するということを繰り返していました。そうした10年以上のデータやノウハウが、今になってようやく自由に破綻なく使えるようになった段階です。

──大型の作品が多いですが、工房を拝見すると小型のものもあるのですね。

これまでは大型の作品を多く作ってきたのですが、できるだけ多くの人に手に取ってほしいという気持ちもあるので、最近は日本の小さな家に適した小さめな作品もつくっています。こちらもまだまだ実験が必要になります。

というのも、大型の作品と小型の作品でまったく違うんですよね。例えば、高さのある作品では生地を厚くしないといけないのですが、そのバランスは経験に基づくものです。最初は破綻することも多かったですね。温度などの記録や気づいたことのメモを記したノートが何十冊もたまっています。

──とはいえ、予想できないことも多いわけですよね。

そうですね。どこにどんな色や模様を入れるかといった大まかな構想は、もちろん生地を作る時に考えます。最後に表面を削ってなかの色を出すといった加工も行うので、それも考慮する必要があるんです。ただ、箔の表情の細部までは完全に予想することはできません。自然に出る模様が好きなので、偶発的に生まれるものを生かしながら、発見した特に素晴らしい表情は必然的に出せるようにしていく。積み重ねてきた経験と神からの贈り物のようなアクシデントを作品に反映させていくようにしています。

例えば、ただ何かを垂らしただけの場合はだらしがない印象になりますが、先を細くしながらラインが美しく出るように削ってやると魅力的になる。トゲがあったり、泡のある部分についても、その形状を生かしながらも、人が怪我しないように少しやすりをかけたり、表面を削ったりといった作品として成立させられるまでには無数の加工の工程があります。そうして素材と何度も対話しながら、最適なかたちを探っていくんです。

自然から受け取ったものをガラスに込める

──加工によって、イメージに近づけていくということでしょうか?

そうですね。作家さんによっては、窯の機嫌が作品にそのまま出ることも多いと思います。私の場合は、窯から出したあとに加工や研磨という大仕事が残っているんです。無数の中からよく出来たものを出すというよりも、私の場合は果てしない工程の中で作品との対話を重ねながら作品を仕上げています。

──そうした作品との対話があの深淵でダイナミックな作品に繋がっているのですね。

そうかもしれません。それは、私の作品のインスピレーションが自然のエネルギーや生命の神秘などの具体的に目に見えるものではないからかもしれません。自然をコントロールしようとする文化をもつ西洋と違って、日本は人も自然の一部であるという文化をもっているように感じます。だから私は、作品制作で全てをコントロールするのではなく、素材と自然から受け取ったものを大切に活かすような表現に取り組んでいるのだと思います。

そう考えたとき、ガラスの制作過程で自然にゆらぐ形や湧き出る模様を生かす制作スタイルのほうが表現したいことに合っているんです。素材の表情が出ますし、優しくて柔らかい作品になる気がしています。

Photos: Timothée Lambrecq