ミランダ・ジュライとシンディ・シャーマンが対談! 「遊び」と「リスクテイク」の重要性

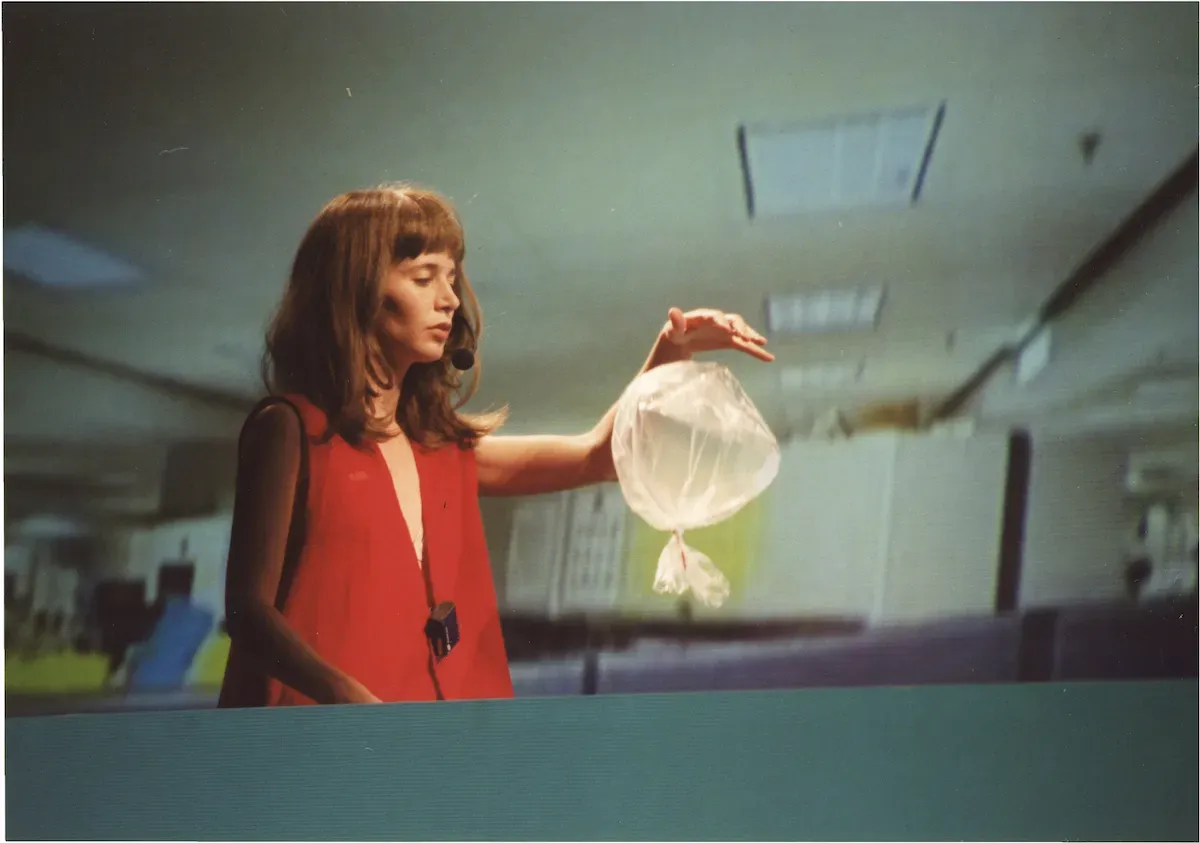

今春から秋にかけ、イタリア・ミラノのプラダ財団「Osservatorio」で、ミランダ・ジュライの個展「Miranda July: New Society(ミランダ・ジュライ:新しい社会)」が行われ、東京のプラダ青山店でもジュライの展覧会が同時開催された。個展開幕前には、映画監督でアーティスト、そして小説家でもあるジュライと、女優に扮した自らの姿を撮影するコンセプチュアル・セルフポーレートなどで知られる写真家、映画監督のシンディ・シャーマンの対談が実現している。インスタグラムを活用したジュライの新作や、制作中の心理などを語り合ったその内容をお届けする。

インスタグラム非公開グループとのコラボで映像作品を制作

シンディ・シャーマン:新しい映像作品について教えてください。これにはどんな背景があるのでしょうか?

ミランダ・ジュライ:『All Fours(四つ這い)』(2024)という小説を書いているとき、仕事部屋で時々立ち上がっては踊っていたんです。4年間ずっと椅子に座りっぱなしでムズムズしていたというのもありましたし、書いている話の中にダンスが出てくるからという理由もありました。時々そのダンスを撮影してインスタグラムに投稿しているうちに、自分としては正直ちょっと微妙だと思うダンサーのペルソナができてしまったのです。同じ頃、私の結婚生活や家族にも変化があって、そんな中、私は「family」という言葉の頭文字をとって「Falling Apart Meanwhile I Love You(バラバラに崩れながらもあなたを愛してる)」というフレーズを作りました。その頃、2023年の初め頃ですが、iPhoneのアップデートの中に写真の切り抜きツールが含まれていたんです。写真の中の人物を押すと背景との間に境界線ができて、もとの位置から別の場所にドラッグ&ドロップできるというものです。

シャーマン:見たことがあります。

ジュライ:その時、こう思ったのを覚えています。「なぜ今このタイミングでこのツールが出たのか? パンデミックのせいで人と直に会えないことへの対応だろうか? これを使って何ができるだろう?」。そこで私はリサーチグループを結成し、このツールを使って自分がいる空間に人々を呼び込むプロジェクトを始めることにしたのです。インスタグラムで募集をかけると、何百人もの人々が写真を送ってくれました。

シャーマン:参加者を選ぶ基準はあったのですか? それとも無作為に選んだ?

ジュライ:このプロジェクトのテーマは、親密さをめぐるものになるだろうということは分かっていました。なので、肌を露出することに抵抗がない人、それとは逆に、服を着ている姿しか見せたくない人など、いろんな人に参加してもらいたいと思いました。私は「ここまでなら大丈夫という、ぎりぎりのところまで露出した自分の写真を送ってください」という募集をかけて、応募者の中からあらゆる意味で多様な人たちを選ぼうとしました。

最初のうちは「こんな写真」というお題を出して協力してもらっていましたが、動画を使って動きを捉える方が面白そうだなと思ったんです。動画編集のための似たような切り抜きツールがあって、それを使ってTikTok動画を作ったりできます。

シャーマン:背景のあちこちで、断片が空中に浮かんでは消えるファンキーさがいい感じですね。

ジュライ:そうなんです。撮影用のグリーンバックやちゃんとした照明を使っていないので、切り抜きツールが背景にあるものを身体の一部だと勘違いして拾ってしまうんです。または、体の一部を切り落としてしまうこともあります。そのせいで、ちょっと変なところがあるのが面白い。参加者の1人、ドナルド(@donaldklee)は、毎日義足をつけるか、車椅子を使っているんですが、誰からもサポートを受けずにとても優雅に動くことができます。彼はこのプロジェクトのメンバーの中で唯一のプロダンサーで、私に多くのインスピレーションを与えてくれました。

シャーマン:彼は自分で自分を撮って、その動画をあなたに送っていたんですか? どんな進め方をしたのでしょうか。

ジュライ:リサーチグループのためにインスタグラムの非公開アカウントを作りました。私のほかにメンバーが7人います。そこで定期的にお題を出して、プロフィールのリンクから成果物をアップロードしてもらいました。最初の頃はかなり細かいところまで指示を出していましたが、そうすると、指示を「間違えて」解釈する人がいるんです。だけど、当然というべきか、結果的にはそれが一番面白かったりする。それに気づいてから、お題をもっとオープンなものにしたんです。たとえば、こんな感じです。「あなたがどう触れられたいかを示してください。みんなをどうまとめるかは私が考えます」

人それぞれ動き方も体型も能力も違うので、私は長い間ひたすら実験を繰り返して、別々の身体を1つにする新しい方法を発明しようとしていました。何カ月もそうした形と向き合っているうちに、少しずつ独自の視覚言語ができてきたんです。たとえば、床があるので常に平らな面があります。映像の向きを変えれば、重力に逆らう形でその面を使い、天井を床として見ることができます。2人のメンバーが床にキスをしているところを撮影していれば、それぞれの映像の平らな面同士をくっつけることもできる。私はこのアイデアを試してみたくて、@nitegalleryにDMを送り、床にキスしてくれないかと頼みました。ちなみに、私はこの人たちのことはインスタグラムのアカウント名でしか知らないんです。

シャーマン:知らない人たちと一緒に仕事をしながら、メンバーには積極的に間違っていいと伝え、ミスを活かすというのはとても刺激的ですね。何もかも吸収して塊となり、新たな生き物みたいになって出てくるのが面白いです。

ジュライ:そう、シーツの塊。

シャーマン:それを使うことは最初から考えていたんですか?

ジュライ:いいえ、何らかの形で抽象的な要素を加えたいと思って、シーツを使いました。こういうグループで、特に今回のような少人数でプロジェクトを行うときは、あるリスクが伴います。ともすれば、個々のメンバーは単にそれぞれの性別や人種などの属性を代表するだけの存在になってしまいかねないからです。そういう要素も面白いけれど、私は親密さや、いろいろな形や、ここにいない誰かを思う感覚に関心があるし、非常にパーソナルな精神性のようなものも表現したかった。それと、最近買った1400年代にヨーロッパで作られた彫刻の本には、布をまとった人物の大理石像の写真が載っているのですが、その布の表現が美しいんです。ドレープや折り目が古典的でもあり、幽霊のようでもある。その人物が発する霊的エネルギーに見えてくることもあります。

シャーマン:映像の中に入ってきたり見切れたりする形や、シーツの形の変化が、確かに幽霊のように見えますね。編集が終わったら音はどうするんですか?

ジュライ:音声なしのバージョンをお送りしましたが、私の長編映画の音響を担当してくれたサウンドデザイナーのケント・スパーリングと一緒に効果音をつける作業をしているところです。彼は、足音や平手打ち、キスなど、映像の中の私たちが実際に同じ空間に一緒にいたら生まれるはずの音を加えてくれています。

シャーマン:これまでの作品の制作で得たスキルを取り入れているわけですね。

「作品は自分の老化過程を記録している」

ジュライ:実はこのプロジェクトに取り組んでいる間、あなたのことを考えていたんです。こういう映像を作るにあたって、自分自身の顔や体をじっくり見つめることになるわけですが、私も、私の身体も変化しつつある。時折、カメラに向かって歩いてくる自分の姿を見て、「想像以上に母親と似ている」と思ったりするんです。顎のあたりが妙にたるんでいるのに気づいたり。

シャーマン:わかります。私も最近制作したモノクロ作品で、超高精細画像を撮影できる新しいデジタルカメラを使いました。顔にかなり寄って撮ったので、細かいディテールまでばっちり写るんです。それまでは、自分の耳にシワがあるなんて知りませんでした! どんなに小さな欠点も大きく誇張されてしまうので、ちょっと怖い。

ジュライ:作品が自分の老化の過程の記録になっていると考えたことはありますか? 少なくとも作った当初はそういう意図はなかったにせよ。私は最近それについてよく考えているので、あなたがどう思っているのか興味があるんです。私たちは若い頃から自分の作品の中にたくさん登場していますが、今の私たちは……まあ、年齢は違いますけど、2人とももう若くはないですよね。それについて考えたことはありますか?

シャーマン:そうですね、メイクや変装をしていても、作品の中の細かいところに自分自身の老化が見えるし、それを客観視するのは難しいものです。

ジュライ:若い頃は、ほかの人の顔と大差ないような、ある種一般的な顔なんですが……。なんというか、顔のシワは指紋のようなところがあって、年齢とともに顔が「具体的」になってくるんですよね。

シャーマン:(笑)確かに!

ジュライ:年齢を重ねれば重ねるほど、顔はより具体的になっていき、素材としてはこれまでと別物になってくる。私はあなたほど作品の素材として自分を使っているわけではありませんが、そう感じています。いまは中年期で、この先の変化について不安な時期なんだと思います。

シャーマン:ロサンゼルス在住のあなたは、自分のディテールを消すことに躍起になっている人を見慣れているのでしょう。でも、それって自分のアイデンティティを消しているようなものですよね。さっきあなたが言ったように、齢を重ねるにつれ、自分についての情報が肌に埋め込まれていくのだから。

ジュライ:そうですね、人は常に周りの人たちとの関係性の中で自己形成していくので、ロサンゼルスで生活していると余計に、自分の考え方がずれてないか時々チェックする必要があるかもしれません。自分の脳内にはもっとユニークな思考を入れておきたいのに、困ったものです。

シャーマン:こんなことを言うのは恥ずかしいのですが、私もこれまで散々作品の中で醜さと美しさを対比させたり、アイデンティティについて考察したりしてきておきながら、若い頃の写真作品で演じたような、もっさりした老婆に自分がなりつつあるとは思いたくないんですよ。

ジュライ:多分それが、私たちが生きる今の時代の現実なのかもしれないですね。フェミニズムや加齢、そして自分の身体をコントロールするということに関して、現状ではまだそれほど進んでいないという点で。でも、現実を超越しようとしたり、それについて考えることを軽視したりするより、現実と向き合っていくほうがいいのかもしれません。

シャーマン:あるいは無視するよりも。

新しいツールを使った「遊びの感覚」を作品に反映する

ジュライ:あなたの作品は、私の作品よりも性的な部分がない気がします。私の場合はそういう意図はないのですが、自然と表に出てくるから不思議です。

シャーマン:まったく意図せず、ただ出てくるんですか?

ジュライ:今回制作したいくつかの映像では、初期バージョンを見て「お尻のシーンが多すぎるかも」と思ったのを覚えています。その頻度はどの程度に抑えるべきなのか、展覧会のキュレーターであるミア・ロックスに相談したのですが、今思えば、彼女は私を自己検閲的思考からそっと遠ざけてくれたのでしょう。それ以来そのことについて考えなくなりました。お尻の形は本当に素敵です。それだけを切り離して自律的に動かせると気づいた時はすごくワクワクして、なぜか私の中で性的な意味合いは薄れたんです。キノコのように見えてきて。

シャーマン:小さな桃みたいな。

ジュライ:そう、自分で動き回る小さな桃。でも完成が近づいてきた今は、自分のアイデアやプロセスの中に深く入り込んでいた時期は過ぎて、他者が見るように一歩引いたところから映像を見ようとしています。ところで、ここに写っているのは私なんですが、この構図は「スプリット・ビーバー・ショット」というのでしょうか?

シャーマン:よく知りません。

ジュライ:ポルノ映画によくある大股開きのショットです。下着とストッキングを履いていますけど。

シャーマン:そこがいいですね。ヌードを仄めかしているけど実際は違う。

ジュライ:切り抜きツールの精度が荒いので自分でコントロールできない部分があり、それがまた作家としての私の意識を混乱させました。時々、お尻を配置しようとしているのに、ツールが代わりに空っぽの穴を吐き出して、どうにもならなかった。でも、それがすごく面白くて、なぜか心を動かされました。

あなたはいつも、新しいテクノロジーに触発されると、特にその点を強調するでもなく、ごく自然に取り入れていますが、そういうところがとても好きです。それについてどう考えていますか? 新しいツールに心を動かされるようなことはありますか?

シャーマン:フォトショップの使い方を学ぶのは刺激的でした。できないことがほとんどないので、最初はかえって戸惑ったくらい。アイデアを形にしていくには、制限があった方がやりやすいんです。これまで使ってきた「伝統的」な自撮りアプリからも大きな影響を受けています。もちろん、意図されたものとは別の使い方をしていますけれど。それに、AIにも惹かれるところがあって、いろいろ遊んでいます。

ジュライ:投稿を見ていますが、とても面白いですね。

シャーマン:ありがとう。ああいうのを作るのはとても楽しい。私はAIに脅威は感じていません。インスタグラムにアップしているAI画像は、実際の作品を作る前の「遊び」の段階の一部なんです。

ジュライ:よくわかります。私も自分がアップしているダンス動画に関して同じように思っています。ただの遊びで、作品ではない。

シャーマン:この映像作品では、その遊びの感覚を残しているんですね。

ジュライ:1人で踊っているときに私が感じていた人恋しさの感覚も伝わるといいのですが…。人恋しさという感情は、私が作品を作るときの素材の1つだとよく考えます。何か新しいテクノロジーが世に出るたび、それはこれまでにない他人との近しさを私たちに与え、孤独を癒してくれると約束します。電子メールでさえ、かつてはそう感じられていたし、何となく背徳的な感じがしました。でもやがて、その約束が果たされないことが明らかになる。《F.A.M.I.L.Y.》で私がやろうとしたのは、インスタグラムが叶えてくれることの1つだと私が考えている「他者を自分の空間に引き込む」ことを、手作業で、手をかけて、実現することなんです。

シャーマン:「人恋しさ」のような、誰かとつながりたい気持ちが、コンセプトの中でそれほど大きな部分を占めているのは興味深いです。孤独を感じないために作品を作りながらも、制作中は孤独に作業をしているわけですよね。私も1人きりで仕事をしていますが、その孤独がとても好きです。作品を作っているときはどう感じていましたか?

ジュライ:しっかりと合意を取り、安全な方法であることを確認しながら進めてはいますが、時々そのプロセスが少し無謀で危険なものに感じられることもあります。リサーチグループと一緒に1年かけてたくさんの画像や動画を作りましたが、ごく初期には過激なほど性を強調していました。そのとき私はグループのメンバーがお互いに性器を舐めたり、吸ったりしているかのように画像をコラージュしていたのですが、そんな時期があったことをすっかり忘れていました。作品を作るため、よりパーソナルな表現にたどり着くためには、その段階を通過しなければならなかったんだと思います。私は実際に知らない人とファックしたいと思っている? いや、そんなことはない。でも、苦痛を感じずに別の存在に呑み込まれるのは悪くないかもしれない……と。

シャーマン:制作のごく初期段階から性的なニュアンスを持たせることを考えていた、つまり、他人と自分の身体を融合させる作品を作ろうとしていたわけですね。

ジュライ:はい、最初からそれが頭にありました。最初は非常に露骨な形で、そして最終的には、私にとってよりスピリチュアルな意味を持つ、発明されたばかりの性的言語から生まれた方法で。少なくとも前者と後者では、どこに重きを置くかに違いがあります。

アーティストとしてプレッシャーとどう向き合っているか

シャーマン:リサーチグループのメンバーたちとは親しくなりましたか?

ジュライ:実はそれほどではないんです。映像や、業務連絡のやり取りを通してしか、みんなのことを知りません。「転んでしまった母の世話をしないといけないから、今週は撮影できない」と言われたりしたときに、初めて私生活を垣間見ることができるくらいです。

シャーマン:みんなはあなたのテーマを真面目に受け止めていましたか? 茶化したり、コメディのように扱ったりする人は、 あるいは、気分を害するようなことをする人はいませんでしたか?

ジュライ:この1年、みんな驚くほど思いやりがあって、ていねいでした。きわどいことや、かなり奇妙なことをしていたのに協力してくれて、非常にありがたかったです。そういう感謝の気持ちや、気遣いを示すことをいつも意識していました。あるメンバーは、私が時間をかけながらハードルを上げていったので、徐々に沸騰していくお湯の中にいるカエルのように感じたと言っていました。「ここまで来たら、どんなお題を出されてもやってみせますよ」と(笑)。

シャーマン:確かにもっとたくさん、いろいろな動画を作ることができそうですね。

ジュライ:はい。会期中にも追加していくつもりです。広く動画を募集し、そこから《F.A.M.I.L.Y.》の新メンバーを選んで、グループを大きくしていこうと思っています。

シャーマン:(プラダ財団のある)イタリアの人たちにも参加してもらうんですか?

ジュライ:ぜひそうしたいですね。私のプロフィールのところにグーグルドライブへのリンクがあるので、誰でもそこに自分の動画をアップロードできます。このグループはリアルでは一度も会ったことのない人たちの集まりで、誰でもリモートで参加できる。その点をアピールしています。

シャーマン:作品は展覧会場でどう見せるつもりですか? 映像をプロジェクションするのでしょうか?

ジュライ:そうですね、手元に展示室の模型があるので、それを見ながら考えているのですが、まだ具体的には決めていません。

シャーマン:新しい映画を作る予定やアイデアはありますか?

ジュライ:いまのところ特にないんです。

シャーマン:あなたの映画は大成功を収めているので、エージェントなどから「お金を稼ぐために、もっと作ったほうがいい」とプレッシャーをかけられませんか?

ジュライ:映画が本当にお金になるかどうかは分かりません。いずれにせよ、エージェントたちは私がやっていることを理解してくれていると思います。つまり、多種多様なことをしていると。

シャーマン:アーティストとして映画を作っているのが素晴らしいですね。自由に実験できるから。

ジュライ:それができるようにと常に心がけてきました。あなたはどうですか? それこそプレッシャーが大きいのではないかと思うのですが。

シャーマン:自分がとても恵まれた立場にいることは分かっていますし、何かを証明してみせる必要性は感じていません。ただ、「次に何をするか」というプレッシャーはいつもあります。コロナ禍の間はまったく仕事に集中できなかった上に、私の所属ギャラリー(メトロ・ピクチャーズ)が閉廊してしまいました。駆け出しの頃から40年もお世話になっていたのに。

ジュライ:モノクロ画像にフォトショップで色をつけた作品を作ったのはその頃ですか? 私はあれが大好きなんです。真っ赤に充血した目がすごく印象的でした。私は、よく目が赤くなるので。

シャーマン:あのシリーズは個展の直前に作ったもので、ギリギリで間に合いました。チューリッヒで展覧会が予定されていたのですが、出品作のアイデアがまったく出てこなくて。会期は6月からでしたが、その半年前にギャラリー(ハウザー&ワース)に連絡して、新作が間に合わないかもしれないから、最悪の場合に備えて別のプランを考えておいてほしいと頼んだんです。でも、そう言った途端にプレッシャーが消えて、気ままに試行錯誤できました。ただひたすら、面白いと思うことを試してみるしかないときもありますね。

私が1人で仕事をするのが好きな理由の1つは、恥ずかしい出来だったり、嫌なものを作ったりしてしまっても、誰にも知られずに済むし、削除すればいいだけだからです。一度だけ映画を作ったことがありますが(1997年に公開された『オフィスキラー』)、あの時は大勢の人たちと共同作業をするのがとても怖かった。

「リスクがあるからこそ行動できる」

ジュライ:映画を作るのは本当に難しいですね。今回の映像作品の制作プロセスは長編映画のものとは正反対です。とても私的で、何の制約もない。

シャーマン:私たちにできるのは、遊び心を持つこと、実験すること、何に対してもオープンでいることかもしれません。作品を作っていて、最終的にこれは良いと思えるものの半分は間違いから生まれるのだから。予想もしなかったものが良かったりする。

ジュライ:遊びは好奇心とつながっていますね。「何が起こるかな」「どんな結果が生まれるだろう」「こうしたらどうなる?」というように。笑うしかないほど、ひどいものを作ってしまったこともあります。でも、遊んでいるときは自意識が消える。さまざまな知識を遮断しているし、何も考えないでいられるので、気持ちが楽になります。作品を作っているとき、創造しているときは、いつも付きまとっている不安や人生の重さを手放すことができます。あなたもスタジオでそんなふうに感じることがありますか? ある種、意識が鋭く研ぎ澄まされるような。

シャーマン:ありますね。ほとんど瞑想状態で、ゾーンに入ったような。自意識の外にいるというか、自動操縦状態というか。

ジュライ:同じです。文章を書いているときは、全てが鮮明に見えるんです。だから、見えているものをそのまま説明すればいい。この映像作品を作っているときもそれと似た感覚で、ほかの人のことをはっきりと思い浮かべることができました。たとえば2人で踊るとき、「私は今、相手の脚の下をくぐろうとしている」と意識する必要があります。体を動かしながら、頭の中では相手の姿が見えているわけです。そして、「もうすぐこの映像を取り込んで、そうしたらスクリーン上で私たち2人が合体したところを見られる」と考えながら進めていく。それはすごく満足感があります。ある意味、全ての芸術はそういうものかもしれないですね。誰かに見せることを想定していて、人とつながることを期待しているわけですから。

シャーマン:一方で、怖さもありますよね。たとえば、あなたのパフォーマンス作品で、観客に重要な役割を与えているものがありますが、勇気があるなと思ったんです。

ジュライ:《New Society(新しい社会)》(2015)のことですね。あの作品の制作記録も展覧会で見せる予定です。実は、展覧会のタイトルも「New Society」というタイトルなんです。

シャーマン:あなたは、ハラハラする状況やリスクに身を晒すと、ますます力を発揮できるタイプなんでしょうね。

ジュライ:リスクがあるからこそ、行動できるような気がします。リスクが高くなければ、私は文字通り何もしないと思います。頭がボーっとして、麻痺したような状態になってしまうんです。日常的なタスクには本当に圧倒されてしまいます。でも、死をも恐れぬような、一見不可能に思えるようなことであれば、私は片足を上げて、もう片方の足の前に踏み出すことができる。多分、私の内的状態の激しさに見合うほどの何かを外部に持ってくることが必要なのかもしれません。あなたの場合はどうですか? 見た目通りに落ち着いているのでしょうか?

シャーマン:(笑いながら)はたから見ると、穏やかでおっとりしているらしいですね。だけど自分に厳しいたちなんです。誰かと一緒に仕事をするより1人がいいと思う理由の1つはそれだと思います。1人でいるときのほうがリスクを取れるし、リスクこそが作品を面白くするから。

ジュライ:確かに。リスクを取ることは、自分の身を捧げるのに似ているとさえ感じますね。リスクを冒すこと、そしてコントロールを手放すことは。

シャーマン:バラバラに崩れるがままにすることも。(翻訳:野澤朋代)

US版ARTnews編集部注:シンディ・シャーマンとミランダ・ジュライのこの対談は、プラダ財団が発行する「Quaderni」シリーズの一冊「#37 Miranda July: New Society」に掲載された。同書はミラノにあるプラダ財団のOsservatorio(写真・視覚言語に特化した展示スペース)で開催された展覧会、「Miranda July: New Society」に合わせて出版された。US版ARTnewsは許可を得た上で全文を再掲載する。

from ARTnews