シュルレアリスムをランキング形式で大解剖! フリーダ・カーロやマグリットを退け1位に輝いたのは?

2024年はシュルレアリスム誕生100周年にあたる。これを祝うとともに、これまでこの運動について語るときに見過ごされてきたヨーロッパ以外の地域や女性アーティストにも光を当て、ベスト作品32点を選出。ランキング形式で紹介する。

- 32. ブリジット・ベイト・ティチェナー《Untitled (Egg Figures)(無題〈卵人間〉)》(1966)

- 31. ヴィクトル・ブローネル《Stable, Instable, Plain of Theus(安定、不安定、ティユの平原)》(1942)

- 30. ラムセス・ユナン《Woman(女性)》(1942)

- 29. ヴィフレド・ラム《Zambezia, Zambezia(ザンベジア、ザンベジア)》(1930)

- 28. マルセル・ジャン《The Specter of Gardenia(クチナシの亡霊)》(1936)

- 27. インジ・エフラトゥーン《La Jeune Fille et le montstre(少女と怪物)》(1942)

- 26. アリス・ラホン《Frida Kahlo’s Ballad(フリーダ・カーロのバラード)》(1956-66)

- 25. アンドレ・マッソン《Automatic Drawing(自動描画)》(1924)

- 24. リタ・カーン=ラーセン《Self-Portrait (Know Thyself)(自画像〈汝自身を知れ〉)》(1937)

- 23. マックス・エルンスト《The Robing of the Bride(花嫁の着衣)》(1939)

- 22. クロード・カアン《Que me veux-tu?(私に何の用?)》(1928)

- 21. マヤ・デレン『午後の網目』(1943)

- 20. マン・レイ《エロティックなヴェールをまとう》(1933)

- 19. マリア・マルティンス《The Impossible III(不可能III)》(1946)

- 18. ジェルメーヌ・デュラック『貝殻と僧侶』(1928)

- 17. アイリーン・エイガー《Angel of Anarchy(無秩序の天使)》(1936-40)

- 16. ロベルト・マッタ《The Earth Is a Man(地球は人間である)》(1942)

- 15. サルバドール・ダリ《茹でた隠元豆のある柔らかい構造(内乱の予感)》(1936)

- 14. 古賀春江《海》(1929)

- 13. メレット・オッペンハイム《Objet(オブジェ)》(1936)

- 12. レオノーラ・キャリントン《自画像》(1937-38年頃)

- 11. レメディオス・バロ《Armonía(ハーモニー)》(1950)

- 10. トワイヤン《Poselstvi Lesa(森のメッセージ)》(1936)

- 9. エメ・セゼール『帰郷ノート/植民地主義論』(1942)

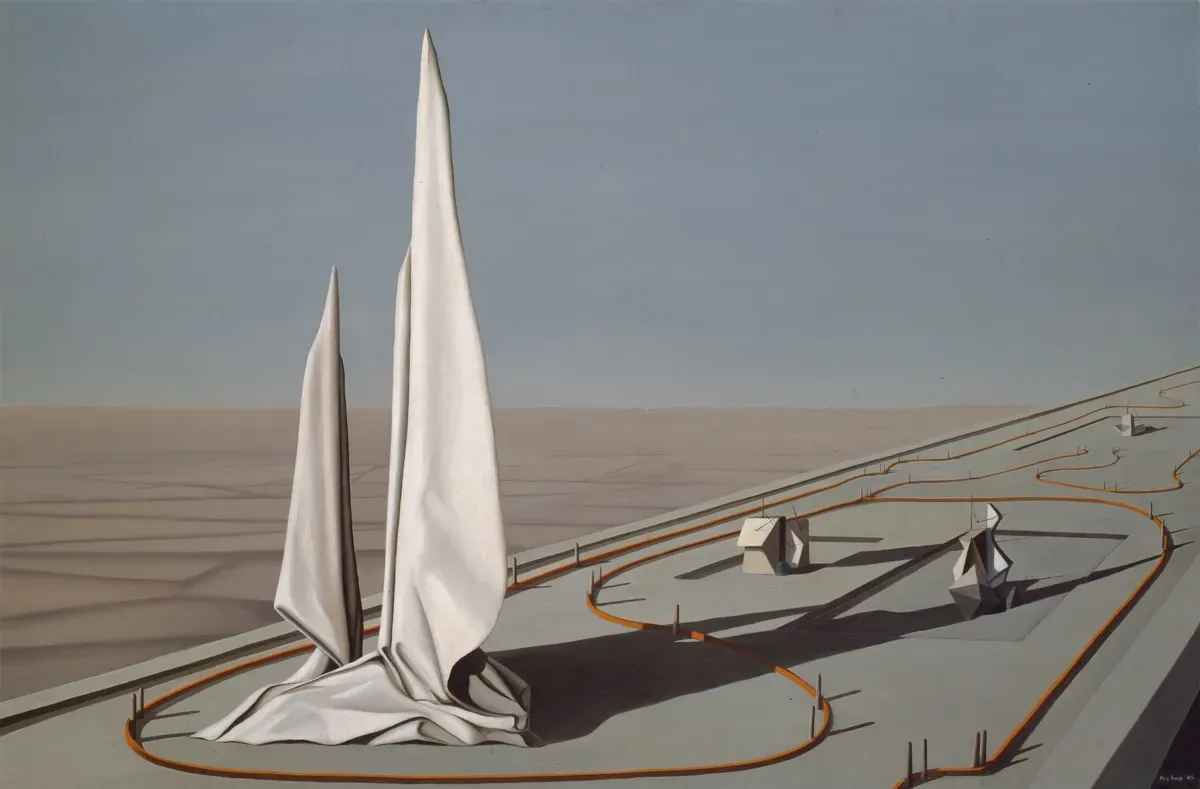

- 8. ケイ・セージ《In the Third Sleep(第三の眠りの中で)》(1944)

- 7. サルバドール・ダリとルイス・ブニュエル『アンダルシアの犬』(1928)

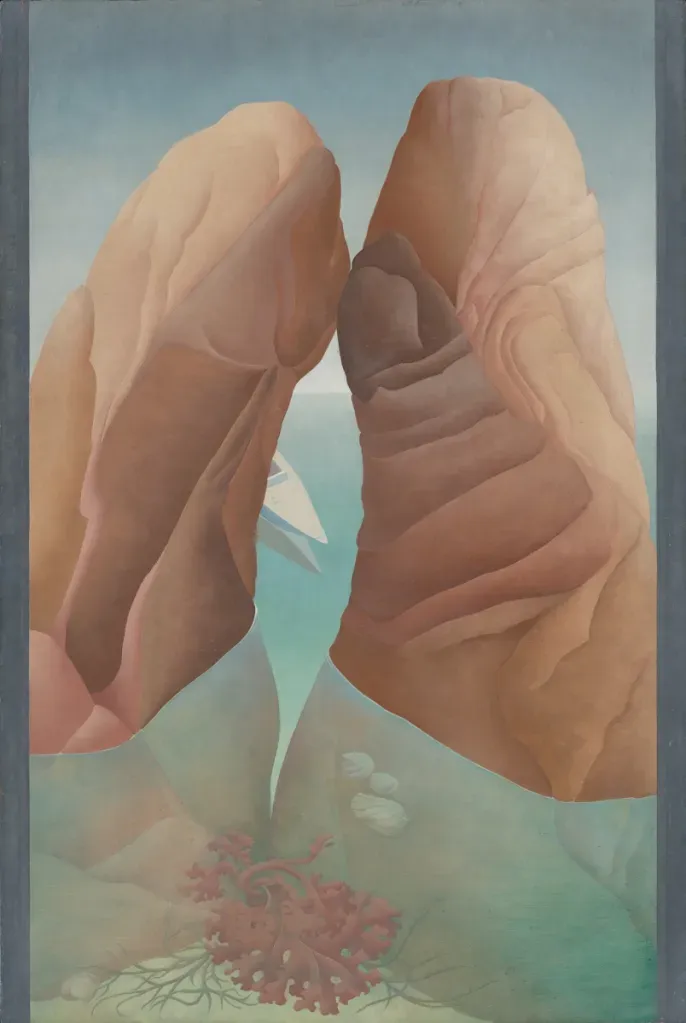

- 6. イセル・コフーン《Scylla(スキュラ)》(1938)

- 5. ドラ・マール《Père Ubu(ユビュ王の肖像)》(1936)

- 4. レオノール・フィニ《Le Bout du Monde(世界の果て)》(1949)

- 3. フリーダ・カーロ《Lo que el agua me dio(水が私に与えてくれたもの)》(1938)

- 2. ルネ・マグリット《イメージの裏切り》(1929)

- 1. ドロテア・タニング《誕生日》(1942)

「1924年の夏、フランスのバラは青く染まった。森はガラスに、言葉は生き物へと姿を変え、窓を叩いてその存在を人々に知らせた」

今なお大きな影響力を持つモダニズム運動を成文化した有名なテキスト、「シュルレアリスム宣言」の初版で、アンドレ・ブルトンはこう書いた。

シュルレアリスム誕生100周年にあたる今年は、この芸術運動を記念するさまざまなイベントが世界各地で行われた。シュルレアリスムと聞けば、溶けた時計や宙に浮いた岩、毛皮に覆われたティーカップなど、有名なイメージが次々と頭に浮かんでくるほど、この運動は私たちにとって馴染み深いものとなっている。中でも、この運動を詳しく知っているつもりでいたのが、未知なるものの価値を探求する前衛芸術家たちだ。

しかし、それはこの10年で様変わりしつつある。2022年にテート・モダンで開催された「Surrealism Beyond Borders(国境を越えるシュルレアリスム)」展など、複数の大規模展によって、長い間、西欧中心に捉えられてきたシュルレアリスムの作家や作品が、グローバルな視点で見直されたからだ。

また、近年は女性作家がシュルレアリスムの歴史の中心的な位置を占めるようになりつつある。この変化には、美術史家のホイットニー・チャドウィックによるシュルレアリスム運動と女性アーティストに関する著書(*1)が復刊されたことや、2022年のヴェネチア・ビエンナーレのメイン展示で女性シュルレアリストに焦点が当てられたことが大きく寄与している。我われの知っていたシュルレアリスムは、現在、劇的に変わり始めているのだ。

*1 『Women Artists and the Surrealist Movement』(初版は1985年刊行)、邦題は『シュルセクシュアリティ: シュルレアリスムと女たち1924-47』。

非合理の価値、夢の誘惑、性的解放の重要性、ブルジョワジー打倒の必要性など、互いに共通項を持ついくつかの概念が、この運動を通じて繰り返し現れる。また、欧米以外のアーティストたちは、こうしたテーマに加え、植民地主義的な抑圧との戦いや、経験主義や理性に固執するヨーロッパ的な強迫観念の解体といった独自の視点を取り入れた。さらに、男性の芸術家仲間から疎外されがちだった女性作家たちは、家父長制からの解放の道をシュルレアリスムの中に見出している。

新たな視点が取り入れられたことで拡大しつつあるシュルレアリスム運動の全貌を把握するため、US版ARTnewsでは、その中から最も優れた32作品を選んだ。以下、ランキング形式で紹介する。

32. ブリジット・ベイト・ティチェナー《Untitled (Egg Figures)(無題〈卵人間〉)》(1966年)

第2次大戦中のラジオ演説におけるチャーチルの有名な言葉、「エニグマ暗号機の不可解さに包まれた謎かけ(riddle wrapped in a mystery inside an enigma)」(*2)は、多くのシュルレアリスム作品を形容するために使えるフレーズかもしれないが、特にぴったり当てはまるのがブリジッド・ティチェナーの作品だ。ティシェナーは、衣服の中に顔と体を隠した人物を描くことが多いが、この絵では、彼女の作品に頻出する卵のような2人の人物が会話をしている。彼らは人間なのだろうか? 手を見るとそう思えるが、顔は仮面の下に隠されており、卵形の体は異星人のようだ。後ろに広がる砂漠らしき風景も地球以外の惑星を思わせる。そこには4つの電球がついた街灯のような背の高い構造物がぽつんと立っているだけだ。

*2 エニグマは謎を意味し、エニグマ暗号機はナチス・ドイツが使用した暗号機の名称。

社交的な生活を送っていたティチェナーは、この絵の登場人物のような謎めいた存在とは正反対の存在だった。彼女はファッションデザイナーのココ・シャネルのモデルを務め、ヴォーグ誌の仕事をしながらニューヨークの社交界に出入りし、50年代になるとメキシコシティに移住した。メキシコに移ってからは、それまでのような有名人ではなくなったが、欧米から移り住んだシュルレアリストたちのコミュニティでレオノーラ・キャリントンやレメディオス・バロなどの著名人たちと親しくなった。彼女の絵に描かれた奇妙な登場人物たちの独特な会話のスタイルは、シュルレアリスムの中心地であるヨーロッパから遠く離れたメキシコでティチェナーが築いた人脈の反映なのかもしれない。

31. ヴィクトル・ブローネル《Stable, Instable, Plain of Theus(安定、不安定、ティユの平原)》(1942年)

ルーマニア生まれのヴィクトル・ブローネルは、ヨーロッパで活動した多くのシュルレアリストと同様、第2次世界大戦の激動を身をもって体験し、ファシズムの台頭と反ユダヤ主義の急拡大を目の当たりにした。このような時代の潮流は、ユダヤ人である彼に直接的な打撃を与えた。ブローネルは戦時中の混乱を表した絵をいくつも描いているが、そのうちの1つがこの作品だ。そこには、細くしなやかな身体の女性が描かれており、垂れ下がった長い髪が足の間を抜け、背中側で尻尾のように巻き上がっている。彼女の髪からは鉤爪のある4本の手が伸びており、その手でテーブルの上に置かれたヤヌス(双面神)のような頭部を抱えつつ、もう1つの手でそれに向けた矢を握っている。

奥行きを感じさせないこの絵に描かれたものは象形文字を思わせるが、それが何を意味しているのかは分からない。ブローネルは、それを通して何らかのメッセージを伝えようとしているというよりは、秩序が崩壊し、暴力の可能性と常に隣り合わせにある時代の空気感を表現しようとしている。それは作品のタイトルにも表れている。「ティユ」というのは、彼が戦時中に疎開していたフランスの地名だ。この絵はブローネルの体験を直接表現したものではないかもしれないが、個人的な思いが込められていることは間違いないだろう。

30. ラムセス・ユナン《Woman(女性)》(1942年)

エジプトの前衛芸術運動「アール・エ・リベルテ」(エジプトではal-Fann wa-l-Hurriyyaと称される)は、欧米ではシュルレアリスムの分派としてカテゴライズされることが多い。そのメンバーが書いた宣言文にはシュルレアリスムについての言及はないが、ラムセス・ユナンの《Woman(女性)》のような絵を見るかぎり、この運動がフランスやスペインを席巻していた潮流と無関係だったとは思えない。西洋文化の外側にいた人々がシュルレアリスムを独自に再解釈し、外から押し寄せてきた夢のようなイメージを自国の文化的要素と組み合わせていたことがこの絵を見るとよく分かる。

ユナンはエジプトにおける売春の蔓延を批判しながら、その原因は貧困にあると指摘するエッセイを書いているが、この絵が描かれたのはそれから2、3年後のことだった。ヨーロッパの多くの男性シュルレアリストと同様、彼はしばしば女性の身体をバラバラに解体して描いている。しかし、ダリやマグリットのようなアーティストたちが政治性を前面に出していなかったのに対し、ユナンは自分が置かれた社会的状況を意図的に作品に反映していた。彼は自身が参照していたシュルレアリスムに内在する女性差別を正すことはできなかったかもしれないが、少なくともそれに新しい文脈を与えている。

そうした荒々しい作品に比べ、《Woman(女性)》はずっと落ち着いている。ダリが手がけた多くの絵画と同様、ここでは無限に広がる荒涼とした風景の中に女性の姿が配置されている。彼女は、腕と腰を覆う黒い布のほかは何も身につけていない。ユナンは彼女の姿を歪めることで、母国の女性たちが受けた傷を象徴しているのだ。

29. ヴィフレド・ラム《Zambezia, Zambezia(ザンベジア、ザンベジア)》(1930年)

ヨーロッパのシュルレアリストたちは、理性的な世界に反撃するために謎めいた動物を描いた。一方、他の大陸のアーティストたちは古くからの信仰体系に根差した生き物を描き、それらが必ずしも恐れるべきものではないことを示した。アフリカと中国、ヨーロッパの血を引くキューバ生まれのアーティスト、ヴィフレド・ラムは、サンテリアという信仰(*3)に注目し、そのイメージをしばしば抽象化した。彼は、馬のような頭を持つ女性、「ファム・シュヴァル」をたびたび描いているが、それは神的な存在であるオリシャに憑依された人間は馬に変身するというサンテリアの考えに言及しているのかもしれない。

*3 西アフリカから奴隷として連れてこられた人々が祖先の信仰とカトリックを混交させたもの。

この作品は、ラムがファム・シュヴァルを描いたいくつもの絵の中の1つだ。ほっそりとした体型と乳房は、描かれた人物が女性であることを示しているが、「顔」からぶら下がる陰嚢のような付属物など、男性的な特徴も見られる。こうした男性性と女性性の融合は、現実世界を支配する二元論に収まらない変容状態に対するラムの強い関心を反映している。ラムは、身体に起きる暴力的な変容を描くことで、見る者の不安を掻き立てようとしていた。「絵画とは苦悩だ」と彼は言ったことがある。この言葉は、彼が制作中に味わっていた苦しみについて表現したものだが、腕や髪、胴体が異様な形で凝固した絵の中の人物にも当てはまりそうだ。

28. マルセル・ジャン《The Specter of Gardenia(クチナシの亡霊)》(1936年)

シュルレアリスムの作品につけられたタイトルは、作品を説明するというより、見る者を困惑させるほうが多い。それはこの作品にも当てはまる。タイトルには花の名前が出てくるが、作品自体はその植物とは全く関係なさそうだ。色あせ、擦り切れたベルベットに覆われた台座の上に、黒い石膏の頭部が置かれている。その顔は不思議と穏やかな表情を浮かべているが、ファスナーでぴったりと閉じられた両目が、どこか冷ややかな印象を与える。その下に何かが隠されているのかは謎のままだ。

シュルレアリストたちにとって偶然性は重要な概念で、彼らはそれによって人間の潜在意識の謎を解き明かせると信じていた。この彫刻もそうした考えに基づいて作られている。首に巻いたフィルムを含め、この彫刻に使われている素材はパリの蚤の市でジャンが偶然見つけたもので、彼は個々の物体に元の用途とは全く別の役割を与えながら、それらを再構成して作品を作り上げた。既製品を流用し、日用品に新たな命を吹き込んだシュルレアリストたちの方法論がよく表われた作品だ。

27. インジ・エフラトゥーン《La Jeune Fille et le montstre(少女と怪物)》(1942年)

「裕福な家庭に生まれた少女が、なぜこれほど苦悩し、これほど不幸で、多くのことを拒絶しているのか、周囲から不思議に思われていました」。貴族の家に生まれ、後にマルクス主義者であると公言するようになったアーティストのインジ・エフラトゥーンはそう語っている。エジプトのシュルレアリストグループ、アール・エ・リベルテの仲間と同様、さまざまなことに怒りを感じていた彼女は、女性差別や階級的抑圧、植民地主義を糾弾し、闘争を表現する手段として絵を描いた。

エフラトゥーンが1940年代初頭に描いたこの作品では、ある存在が、それより弱そうに見えるもう1つの存在に襲いかかっている。攻撃者の体はメラメラと燃える炎でできているようで、下に広がる大地を照らし、炎から出る黒煙が空をますます暗くしている。エフラトゥーンはこの黙示録的場面をメタファーとして描いている。彼女は戦争をレイプにたとえたジョルジュ・エナンの詩を念頭に置きながら、第2次世界大戦中に戦場となったエジプトを表現しているのだ。エジプトは中立国だったが、イギリスの統治下にあったために国際紛争に飲み込まれた。この絵は、エジプト人アーティストたちがシュルレアリスムのスタイルを革命的な目的のために取り入れていたことを明確に示している。

26. アリス・ラホン《Frida Kahlo’s Ballad(フリーダ・カーロのバラード)》(1956-66年)

アリス・ラホンは、自分が何らかの芸術運動に属しているとは考えていなかった。その代わり、数千年も前の遺跡から発掘されたような、時代を超越したシンボルを用いる独特の画風の彼女は、自らを洞窟画家だと言っていた。彼女の洞窟への関心は、最初の夫であるシュルレアリスムの画家、ヴォルフガング・パーレンとスペインの洞窟を訪れたことに端を発する。そしてその関心は、フリーダ・カーロの招待がきっかけでメキシコに移り住んでからも増すばかりだった。ラホンはカーロと親しく交流し、カーロが死去すると洞窟画のように削ぎ落とされた表現のこの作品で彼女を追悼した。

カーロの死の翌年から描き始められた《Frida Kahlo’s Ballad》では、小さな人影が列をなして青い空間の中を歩いており、その中心に観覧車のような構造物がある。この作品は、ラホンがカーロと一緒に訪れたメキシコシティのコヨアカン広場で見た移動遊園地を暗示し、コバルトブルーの背景はカーロの住まいだったカサ・アズールの青い壁を思わせる。他界した友人への追悼として描かれたラホンの絵は、現実世界の要素を再利用しながらそれを異化し、シュルレアリスムらしい夢のような文脈に再構築している点で注目に値するだろう。

25. アンドレ・マッソン《Automatic Drawing(自動描画)》(1924年)

多くのシュルレアリストたちは、幻覚のような絵で頭の中で起きていることを表現しようとした。だがアンドレ・マッソンは彼らの一歩先を行くために、事前に構図やアイデアを練らないオートマティスム(自動記述)の手法を用いている。マッソンは、手が動くままに任せて描いていると主張した。そうすれば創造性を抑制してしまう理性は一切働かず、脳内を純粋に映し出した作品が作れるのだという。

このドローイングのように、オートマティスムの手法で制作された作品のほとんどは出鱈目な走り書きに見えるが、中には手足や顔のような形が浮かび上がっているものもある。マッソンは時に描き上げたドローイングに細部を描き足すこともあった。それは彼の「自動描画」が完全に自動ではなかったことを示している。それでも彼の手法は、抽象画でさえ事前に構図が練られていた時代においては挑発的なもので、後進の画家たちへの道標となった。その一例が抽象表現主義全盛期のジャクソン・ポロックで、マッソンの意思を引き継ぐかのように偶然性に基づくドリップペインティングを実践している。

24. リタ・カーン=ラーセン《Self-Portrait (Know Thyself)(自画像〈汝自身を知れ〉)》(1937年)

男性のシュルレアリストたちは、女性を自立した人間というよりファム・アンファン(子どものように純真な存在の女性)と見なす傾向があった。彼らは女性の身体を性的なモノとして扱いながらも、その内面は赤ん坊のようだと考えていたのだ。一方で女性アーティストたちは、当然ながら自分たちの身体を彼らとは全く別の方法で描いている。デンマークにおけるシュルレアリスムの第一人者、リタ・カーン=ラーセンのこの肖像画は、その好例と言えるだろう。

この絵に描かれている鏡は、カーン=ラーセンの姿を映すと同時に屈折させているようだ。座っている彼女の姿はすぐに見分けることができ、不自然なほど頭を後ろに向けて顔を背けている様子が伝わる。一方、鏡が反射した顔は、巨大な目、斜めに傾いた鼻、3つの唇に分解されていて解読が難しい。そうすることで彼女は、他人の視線から逃れている。

カーン=ラーセンはこの絵で、自分自身の姿を想像して自画像を作り上げた。自動筆記で描かれた唇は、彼女自身の潜在意識が生成した線をもとにしている。この手法を使うことで、彼女は作品を自分の心と固く結びつけ、他人の眼差しが捉えた自分の姿を表現する必要性から自分自身を解放した。その上で鑑賞者に対し、彼女自身と同じ視点で彼女を理解するよう求めているのだ。

23. マックス・エルンスト《The Robing of the Bride(花嫁の着衣)》(1939年)

ヤン・ファン・エイク、ウィリアム・ホガース、ピエール=オーギュスト・ルノワールなど、世紀を超えて多くの画家たちが結婚式を描いてきたのは、愛の結合が時代を超越するテーマだからだろう。しかし、シュルレアリストの手にかかると、結婚式のイメージは変質し、奇妙かつ誘惑的なものになる。

マックス・エルンストの《The Robing of the Bride(花嫁の着衣)》には、恐ろしげな鳥と女性の従者の手を借りて晴れの日の支度をしている裸婦が描かれている。裸婦の足元では、ペニスと水かきのある足、4つの乳房を持つ小さな人物が跪きながらすすり泣いている。タイトルと中央の人物のヴェールが示唆するように、結婚を控えた準備が行われているのかもしれないが、この場面には感傷的な雰囲気は一切ない。人物たちの身体は不格好で、花嫁とその侍女の間には奇妙にエロティックな緊張感があり、花嫁は片手で侍女の胸を愛撫しているかのようだ。そして花婿の姿はどこにもない (ちなみにエルンストは、当時の恋人だったレオノーラ・キャリントンをモデルにこの絵を描いたと考えられているが、彼女とは結婚しなかった。この事実はこの作品の理解するヒントになるかもしれない)。

左上には、この場面と同じ構図の絵が掛けられている。濡れた絵の具を支持体で挟んで乾かすデカルコマニーと呼ばれる技法で描かれた波打つような質感は、侍女の巨大な頭飾りのそれと同じだ。エルンストは、ここに同じ構図の画中画を配置することで、実人生と芸術を合体させているのだろう。この2つの融合によって、皮肉にも現実に通じる窓となるファンタジーが生まれることが示唆されている。

22. クロード・カアン《Que me veux-tu?(私に何の用?)》(1928年)

クロード・カアンの有名なセルフポートレートの中には、その姿が分割されたり、二重に見えたりするものがある。これはおそらく、自身のアイデンティティをカアンが思う通りに再構築したことの反映だろう。クロードという名前は生まれた時のものではなく彼女自身が選んだものだ。また、彼女は自分の性自認が頻繁に変わると語っていた。「男性的であるのか、女性的であるのか。それは状況次第。私にとって常にしっくりくる唯一の性別は中性です」

この写真作品からは、カアンが意図的に自己像を不安定な状態に置いていたことが窺える。《Que me veux-tu?(私に何の用?)》では、カアンを撮影した2枚の写真が逆向きに配置され、髪を剃り上げた彼女が自分自身と対話しているように見える。だが、この図が想像上の対話を表しているとしても、2人のやり取りは噛み合ってはいない。2人は目を合わせていないし、両者とも体を捻って相手と距離を取っているようで、構図にずれが生まれている。フランス語のタイトルは「あなたは私に何をして欲しいのか?(何の用?)」という意味がある。しかし、この写真には「あなた」も「私」も同一人物という、絶妙なパラドックスが含まれている。この作品の中のカアンは、複数の人間を内包しているのだ。

21. マヤ・デレン『午後の網目』(1943年)

実験映画作家マヤ・デレンの作品には、シュルレアリスムに通じる夢のような要素がある。しかし彼女は、自分はシュルレアリストではないと言っていた。それでもデレンの作品は、シュルレアリスムをテーマにした2022年のヴェネチア・ビエンナーレなど、この前衛芸術運動に関する展覧会にたびたび登場している。また、『午後の網目』をはじめとする彼女の作品には、シュルレアリスム(超現実主義)の多くの作品と同様、夢の論理が組み込まれている。そうした理由から、映画評論家のリチャード・ブロディはこの作品を「非現実主義」の傑作と呼んだ。

長さ14分の短編映画『午後の網目』に、これといったストーリーはない。デレン自身が演じる女性が、ヴェールに包まれた鏡のような顔をした人物とやり取りし、鍵を拾い、階段を昇り、眠りに落ちて再び目覚める。だが、そうした出来事のうち何が現実に起きていることなのか判然とせず、ある部分もしくは全てが夢かもしれないと思わせる。これは、デレンがカメラワークを使って主観的な視点を多用していることも関係している。そのため、観客はデレン演じる登場人物と同じ一人称の視点で夢を見ることができる。彼女はこの作品を「トランス・フィルム(催眠状態の映画)」とも呼んでいた。

多くのシュルレアリスム作品と同様、『午後の網目』が何についての作品なのか説明するのは難しい。そこで出てくるさまざまなシンボルの意味はほとんど明かされず、曖昧な物語も完結しない。ただ、デレンが演じる女性と、彼女の夫と思われる男性(この映画の撮影監督で、デレンの配偶者でもあったアレクサンドル・ハッケンシュミード)の関係に焦点が当てられていることは分かる。女性がナイフを手に取って男性の顔に向けて投げつけ、顔が粉々に砕け散るシーンは、映画の冒頭に出てくる鏡を思わせる。そして男性の顔の向こうに広がる茫漠とした浜辺は、女性の家庭生活の彼方にある解放を意味しているのかもしれない。

20. マン・レイ《エロティックなヴェールをまとう》(1933年)

美術史家のホイットニー・チャドウィックいわく、メレット・オッペンハイムはその「自由奔放な言動と創造性」によって「女性シュルレアリストの完璧な実例」とされた。また、オッペンハイムの周囲にいた多くの男性たちは、そんな彼女を典型的な「ファム・アンファン」、つまり、男性にはない純真さで世界を捉える女性と子どものハイブリッドとして見ていた。彼らはオッペンハイムを通して自分にない視点を獲得し、そこからインスピレーションを受けていた。

オッペンハイムのファム・アンファンとしてのイメージ形成に大きく貢献したのが、マン・レイが撮影したこの写真作品で、彼女がシュルレアリスム運動の中で地位を確立するのにも一役買っている。そこに写っているのは、印刷機の輪にもたれかかりながら、インクがついた片腕を車輪の上に置き、手の甲を額に当てているヌードのオッペンハイムだ。この写真が挿入されたアンドレ・ブルトンの短編小説には次のような文章が出てくる。「痙攣的な美は、エロティックなヴェールをまとい、爆発的に静的で、魔法のように実体的、あるいはそのどれでもないだろう」

マン・レイの写真が何を意味するのかは明らかではないが、タイトルから察するに、見る者に刺激を与えようという意図があったのだろう。撮影当時のオッペンハイムはマン・レイより20歳以上も歳下で、制作現場における両者の力関係はフラットなものではなかった。マン・レイと並んでオッペンハイムの名が共同制作者としてクレジットされることもあるが、彼女自身は大きな貢献はしていないとして「主導権を握っていたのは彼だった」と言っている。とはいえ、《エロティックなヴェールをまとう》には、一見しただけではわからない多義性が内包されている。車輪はオッペンハイムの乳房と陰部を隠し、ハンドルは金属製の陰茎のように見える。男女の二元論を崩壊させることで、マン・レイは静かな革命を起こし、世界を撹乱しているのだ。

19. マリア・マルティンス《The Impossible III(不可能III)》(1946年)

シュルレアリスムが西ヨーロッパで広まっていった頃、ブラジルの前衛芸術家たちの間ではアントロポファジーア(食人)と呼ばれる潮流が起きていた。詩人オズワルド・ヂ・アンドラーヂが、タルシラ・ド・アマラルの絵画に触発されて1923年に書いた「食人宣言」にあるように、アントロポファジーアは先住民の食人文化の中に社会進歩のメタファーを見出し、前進するにはありとあらゆるものを消化・吸収して良いとされた。そしてシュルレアリスムも、こうした進歩の印だと見なされていた。

マリア・マルティンスのこの作品は、シュルレアリスムとアントロポファジーアの美学を融合させた作品の1つだ。2人の人物が互いを食い合っているように見えるこの作品では、両者の頭部から尖った触角が伸びて相手に戦いを挑んでいる。これは暴力的な衝突なのだろうか? 人物たちが裸であることから、官能的な側面もありそうだ。一方で「人間同士に相手を理解させるのは不可能に近い」とマルティンスが語っていたことを考えると、この作品は社会に存在する癒しがたい溝を表しているのかもしれない。おそらくこの作品を完全に理解することも不可能で、それこそがこの作品を力強いものにしている。

18. ジェルメーヌ・デュラック『貝殻と僧侶』(1928年)

最新作を上映しただけで暴動を起こしたと主張できる映画作家は多くない。しかし、ジェルメーヌ・デュラックは、1928年の『貝殻と僧侶』の初上映でそれをやってのけた。これは初のシュルレアリスム映画と言われることもある映像作品だ。

今日の基準からすれば、『貝殻と僧侶』はさほど過激だとは感じられない。アントナン・アルトーの脚本を映画化したこの作品にはっきりとしたストーリーはないが、主人公の司祭は将軍の妻に対する欲望と闘っている。しかし、彼女と性的な関係を持ちたいという司祭の願いが表に出ることはほとんどない。次々と映し出される印象的な場面は次第に奇妙さを増し、女性の首筋の映像に重ねられた震える手の映像、真っ二つに割れる頭、丘の上の城を引き寄せる2つの手のひらなど、巧みな編集テクニックで生み出された非現実的な映像が続く。

あるシーンでは、男性が女性の貝殻の形をしたブラジャーを引き裂き、それを振り回していると、映像は裕福な人々がダンスを踊る豪華な舞踏会の場面へとフェードアウトする。クィアであることを公言していたデュラックは、性的倒錯とキリスト教的ブルジョアジーのモラルを対比させ、両者が相入れないことを示してみせた。この作品がさまざまな軋轢を生んだであろうことは、運命の初上映から数十年経った今でも手に取るように分かる。

17. アイリーン・エイガー《Angel of Anarchy(無秩序の天使)》(1936-40年)

無秩序の天使とは誰なのか、あるいは何なのか。アイリーン・エイガーによると、そんなものは存在しないという。彼女は自伝の中で、このタイトルを選んだのは単に言い回しが気に入ったからだと書いているが、そこには別の側面もある。それはこの作品が、彼女自身も参加していたイギリス・シュルレアリスム運動の指導者的存在、ハーバート・リードを念頭に置いて作られたということだ。あるいはこのフレーズは、当時起きていたスペイン内戦でアナキストたちが果たしていた役割に言及しているのかもしれない。

だが奇妙なことに、この彫刻そのものはハーバート・リードやスペイン内戦とはまったく関係なさそうに見える。絹のような布に包まれ、ビーズや羽毛で飾られた頭部を、エイガーは当初、夫のジョセフ・バードをモデルに制作した。それがこの作品に一種のエロティックな雰囲気を与えている。

エイガーの彫刻がこれほど謎めいているのは、目隠しの下に何があるのかわからないからだ。今では失われたこの作品の最初のバージョンに目隠しはなかった。エイガーは、詮索好きな視線に抵抗する謎を作り出そうとしたのだろう。その意味でこの作品は、核心に迫るのに必要な情報を隠すという女性シュルレアリストの傾向を象徴するものになっている。同時に、第2次世界大戦中にエイガー自身が感じていた先行きの不透明感を表したものとも言える。

16. ロベルト・マッタ《The Earth Is a Man(地球は人間である)》(1942年)

シュルレアリスムの作品には、物や人物が変容するさまが描かれているものが多い。だが、ロベルト・マッタの絵画は、ある重要な点でそれらとは異なっている。彼の絵の中で変容しているのは社会そのものなのだ。チリ生まれのマッタは、政治情勢と自分の内面の状態にはほとんど差異がないと考えており、それはこの作品にも表れている。タイトルが示唆しているのは、地球はそこに住む人間たちを映し出すマクロコスモス(*4)だということだ。

*4 古代ギリシャ哲学から受け継がれてきた思想では、「マクロコスモス(大宇宙)=宇宙」と「ミクロコスモス(小宇宙)=人間」は互いに照応すると考えられていた。

マッタはこの絵に、スペインの詩人フェデリコ・ガルシア・ロルカについて書いた脚本と同じタイトルを付けている。スペイン内戦中にフランシスコ・フランコ将軍の率いるファシスト政党の党員に暗殺されたロルカは、マッタの友人でもあった。しかし、マッタなら「内的風景」あるいは「心理的形態学」と呼びそうなこの絵に、ガルシア・ロルカの姿はない。右側には叫び声をあげているような人影があり、また、燃える太陽のような形がある。しかし、これら以外は全ての輪郭が曖昧で、個々の形が互いに溶け合うように描かれている。

建築家としての教育を受けていたマッタだが、彼はあらかじめ構図を決めてから絵を描く代わりに、筆や布切れなどを使って絵の具を塗り、そこに要素を足したり引いたりしながら制作を進めた。彼はオートマティスムの手法を用いることで、潜在意識に導かれるまま描こうとしていたのだ。そのため、彼の作品世界は外部からの影響を受けず、独自の進化を遂げることになる。マッタにとって地球は人間だったのかもしれないが、彼自身は流動的で常に変化を続けていた。

15. サルバドール・ダリ《茹でた隠元豆のある柔らかい構造(内乱の予感)》(1936年)

スペイン内戦を暗示するタイトルが付いている割には、この作品からは奇妙なほど政治性が感じられない。おそらくその理由の1つは、サルバドール・ダリのほとんどの作品と同じく、時事問題そのものを描くというより、その出来事が人間性について何を示しているかを探ろうとしていたからではないだろうか。

彼は、フランシスコ・フランコ将軍の軍事クーデターによって勃発したスペイン内戦を「自然史的現象」と表現し、作品の中心にいるおぞましい生き物を「自己絞首の衝動に突き動かされ、互いに引き裂き合う怪物のような手足が生えた巨大な人間の体」だと説明した。フランコ政権と同時期に台頭していたファシズムについてはこの絵では触れられていないようだが、おそらくそれで良かったのだろう。シュルレアリストたちの中には、後にナチズムやヒトラーについて好意的な発言をするようになったダリに反感を抱く者もいたからだ。

この絵に描かれているのは、乳房を生やした男の奇妙なイメージだ。部分的に腐敗した腕や脚が四角く配置され、その全体が崩壊しつつあるように見える。顔を歪め悲鳴をあげる様子は、肉体的苦痛だけでなく、自分が置かれた状況からくる実存的苦痛を表しているのだろう。この人物は元の種を超越し、溶けたような形の、異質かつ不自然な何かに変容している。ダリが生み出したこのボディ・ホラーは、近代ヨーロッパの非人間性の完璧なメタファーとして、第2次世界大戦中に数多くの人々の心を捉えることになった。

14. 古賀春江《海》(1929年)

フランスからラテンアメリカ、そしてアジアへと、シュルレアリスムが世界各地に広がるにつれ、そのスタイルは変容していった。たとえば、シュルレアリスムに傾倒した日本のアーティストたちは、彼らが西洋的な概念だと見なした理性からこの運動を切り離そうとした。そこから誕生したのが「科学的シュルレアリスム」だが、これは1920年代の「機械主義(マシニズム)」を取り入れた日本独自のスタイルと言えるだろう。

科学的シュルレアリスムを代表する古賀春江のこの絵には、機械や海藻、甲殻類などが奇妙な形で同居する海が描かれている。一部が切り取られ、金属製の内部が剥き出しになった船は、水面に浮かんでいるようにも見えるし、海中に潜っているようにも見える。そして海面には不自然な形で灯台が浮かんでいる。古賀はまた、ドイツのものと思われる飛行船とその下を航行する木造船で現代的なものと古風なものを対比しつつ、日本への西洋的価値観の侵入も示唆している。美術史家のウー・チンシンによると、片手を挙げている海水浴客は、当時日本で売られていたアメリカの名女優、グロリア・スワンソンの絵葉書をもとに描かれたという。

《海》は発表と同時に注目を浴び、古賀の周辺にいた作家たち以外にも関心が広がったが、中には西洋の美学を受け入れた古賀に反発する者もいた。おそらく、当時多くの日本人アーティストが制作していたプロレタリア芸術と相容れないように見えたからだろう。発祥地のヨーロッパでは、ブルジョワ的な規範を覆す意図があったシュルレアリスムだが、皮肉なことにそれが輸入された異国ではその側面が万人に伝わらなかったようだ。とはいえ、現在《海》は、シュルレアリスム的転覆を見事に表した作品だと考えられている。古賀が描いた機械の表面のように、冷たく無機質でありながら、見る者の感覚を惑わすからだ。

13. メレット・オッペンハイム《Objet(オブジェ)》(1936年)

多くのシュルレアリストは、ありふれた日用品をアート作品に変換し、元の用途とはかけ離れた奇妙なものにすることで日常を異化させようとした。その意味で、スイス出身のメレット・オッペンハイムの《Objet(オブジェ)》くらい成功した試みはおそらくないだろう。この作品があまりにも有名になったことで、作者自身がその影に隠れてしまったほどだ。おかげでオッペンハイムは、キャリアのかなりの部分をそこから抜け出すことに費やさざるを得なくなった。

今に伝わるエピソードによれば、オッペンハイムはパブロ・ピカソとの会話に触発されてこの異様な作品を作ったという。ピカソは彼女が着けていた毛皮のブレスレットに目を止め、どんなものでも毛皮で飾ることができると言った。それを聞いたオッペンハイムは、ティーカップとソーサー、スプーンを中国産ガゼルの毛皮で覆うことを思い付く。

作品に使われているのは、品のいい紳士淑女が集う高級レストランにあるような食器だ。その一方で、どこか官能的なところがあり、毛皮のついたカップに口をつけたらどんな気持ちがするだろうという不埒な考えを呼び起こしもする。常識的なブルジョワ社会では諌められてしまうかもしれないが、オッペンハイムはそうした妄想に耽るよう鑑賞者を促している。この作品の変態的なエロティシズムが、90年近く経った今もなお刺激的に感じられるのはそのせいだろう。

12. レオノーラ・キャリントン《自画像》(1937-38年頃)

どんな自画像もある意味想像の産物で、アーティストは「世界からこう見られたい」という願い通りに自分自身の姿を描く。しかし、レオノーラ・キャリントンのこの絵には、多くの自画像に欠けているもう1つのイマジネーションが加えられている。実際とは少し違うアーティスト自身の姿と共に、現実世界のルールに縛られないまったく新しい宇宙が描かれているのだ。

キャリントンは椅子に座り、乳の張ったハイエナに向かって指を1本立てている。彼女の背後の壁には揺り木馬が浮かんでおり、窓の外には森を駆け抜ける本物の馬が見える。こうしたシンボルの分析は過去に何度も試されており、それ自体はさほど難しくない。ハイエナは自分と同じ「飽くなき好奇心」を持っていると語っていたキャリントンは、アイルランド人の母から馬への愛を受け継いでもいた。その母親が語ったケルトの伝承によると、人々は馬の助けを借りて異なる世界との間を移動するという。

とはいえ、それぞれの要素を個別に分析しても、この絵の奇妙さと謎を薄めてしまうだけだろう。キャリントンは絵画の基本的な原則を意図的に無視することによって、謎を強調している。影は単一の光源によってできたものだとは思えず、奥行きの感覚もぎこちなく、タイル張りの床は歪んで見える。鑑賞者がこの絵を読み解こうとしても、必ずどこかで壁にぶつかるだろう。それを完全に解き明かせるのはキャリントン自身しかいないのだ。シュルレアリストたちは、アーティストを異世界と交信できるシャーマンに見立てていた。そうした意味で、このキャリントンの自画像は究極のシュルレアリスム作品の1つだと言える。

11. レメディオス・バロ《Armonía(ハーモニー)》(1950年)

レメディオス・バロは、交流のあった多くの女性アーティストたちと同様、世界を導くオカルト的な体系が存在すると信じており、制作を通じてそれに触れようとしていた。とはいえ、彼女は科学を完全に否定していたわけではなく、魔法の実在を証明するのに科学が役立つかもしれないと考えていた。

この作品の舞台が、秘密の隠れ家というより実験室に似ているのはそのせいかもしれない。描かれているのはビーカーやガラスのプリズムを乗せた器、知識の詰まった蔵書が並ぶ空間と、立体的な五線譜の上で何かの部品をスライドさせながら作曲をしている人物だ。しかし、数学、科学、音楽を貫く厳格な論理は、この部屋の壁に出現した女性たちによって覆されている。表面が捲れ上がっているような壁に現れたた華奢な女性の1人は、作曲家の曲作りを手伝っているようだ。ほかのバロ作品に出てくる女性たちと同じく、彼女たちは女性によってのみ理解される女性的な知識を象徴しているのだろう。

バロはこの絵で、説明可能な現象とそうでない現象を、そして過去と現在を融合させている。SF的とも言える芸術の制作場面の背景には、中世の修道院の写字室にあるようなアーチ型の窓が描かれている。これまで何世紀もの間、芸術家たちは日常に侵入する超自然的な出来事を描いてきた。たとえば15世紀オランダ美術の傑作《メロードの祭壇画》では、受胎告知の場面が当時の住居を背景に描かれた。バロの作品は、ほぼ全ての登場人物が女性であることを除けば、この祭壇画と似ている。彼女にとっては、未来も過去も女性だったのだ。

10. トワイヤン《Poselstvi Lesa(森のメッセージ)》(1936年)

シュルレアリストたちは皆それぞれのやり方で反逆児だったと言えるが、中でもトワイヤンは筋金入りだった。チェコ出身のこのアーティストが自らに付けた名前も、彼女の変人ぶりを表している。マリエ・チェルミノーヴァ(Marie Čermínová)として生まれた彼女の別名は、フランス語で市民を意味する「シトワイヤン」をもじったものだと言われている。または、チェコ語で「それは彼」を意味する言葉にかけて、伝統に逆らう彼女自身の性自認を仄めかしているのかもしれない。しかし、トワイヤンという言葉それ自体には何の意味もない。茫漠とした風景と、擬人化された壁が出てくる彼女の絵画と同じように奇妙だ。

この作品には、チェコのシュルレアリストと親しい関係にあったフランスのシュルレアリストたちとの共通項がある。たとえば、羽毛に覆われた顔のない動物は、解釈を拒む不思議な生き物が登場するダリやエルンストなどの作品と似ている。また、彼らを含む多くの男性シュルレアリストたちは夢のような世界の中に女性を配置したが、トワイヤンもこの絵で鳥の鋭い鉤爪に挟まれた女性の頭部を幻想的に描いている。

しかし、女性の身体に執着し、それを性的なモノとして描いた男性画家たちとは対照的に、トワイヤンは文字通り女性の頭をその身体から切り離しており、鑑賞者を冷たく見返しているこの無表情な女性の心の内を見透かすことはできない。絵を眺めていると、さらなる疑問が生じてくる。なぜこの生き物には片足がないのか? 木のような背景はいったい何なのか? 作品タイトルにある森のメッセージを、鑑賞者は読み解くことができない。だからこそ、この作品は強い印象を与えるのだ。

9. エメ・セゼール『帰郷ノート/植民地主義論』(1942年)

アンドレ・ブルトンと交流のあったマルティニークの詩人、エメ・セゼールとその妻シュザンヌは、1940年代初頭のカリブ海におけるシュルレアリスム運動を代表する表現者だった。セゼール夫妻は、黒人の創造性をフランス的な価値観への抵抗手段とした1930年代の運動、ネグリチュードと、シュルレアリスムの信条には共通するものがあると考えていた。エメは、フランスの理性信仰に反旗を翻すためにこの2つを融合させ、夢のように展開する詩の中で反植民地的な心情を吐露している。その回想には、「シュルレアリスムは私が混乱の中で探し求めていたものを与えてくれた」という言葉がある。

セゼールの代表作『帰郷ノート/植民地主義論』は、散文と韻文詩のハイブリッド的なテキストで、初版は1939年。その後、2度改訂されたこの著作は、フランスの植民地主義に対する彼の反発を抽象的に表現している。視点は常に切り替わり、代名詞は混乱を誘い、時に夢とうつつの間を行ったり来たりしているように感じられる文章だ。

それは、「マラリアの血液が、その過熱した鼓動で太陽を打ち負かす」というマルティニークの長い描写から始まり、シュルレアリスムの風景画のように擬人化されたマルティニークの丘が「血を流し、排泄し、嘔吐する」と表現されている。終盤に書かれているのは、「ヨーロッパは我々に嘘を強制的に食べさせ、疫病で膨張させた」、「どの民族であれ、美と知性と強さを独占しているわけではない」などの述懐だ。また、初版本の最後に掲載されたヴィフレド・ラムの挿絵では、胸を露わにした翼を持つ人物が星空に舞い上がっている。まるで、眼下の土地で長く続いてきた植民地主義の抑圧から解放されたかのように。

8. ケイ・セージ《In the Third Sleep(第三の眠りの中で)》(1944年)

ケイ・セージのイマジネーションが生み出すのは、ほとんどが無人の風景だ。茫漠とした都市にそびえ立つ布、建設途中のような建物、作業用の足場などは、まるで衰退した文明の最後の痕跡のように見える。そして多くの場合、絵の背景には曇天の空が描かれ、絶望感を醸し出している。彼女の夫で、やはりシュルレアリストだったイヴ・タンギーも曇り空の下の荒涼とした風景を描いていた。だが彼の絵には、ぶよぶよした異形の住人が描かれており、彼女の絵よりは明るい印象を与える。

1944年に発表した《In the Third Sleep(第三の眠りの中で)》で、セージは自身の画風の大きな特徴である空虚さをさらに強調している。幅が約3.6メートルある大きな絵であるにもかかわらず、そこにあるのはほとんど何もない茫漠とした空間で、疎外された精神が生み出した心象ではないかと思えてくる。自作について説明するのを好まなかったセージだが、その作品が自らの心の中を描いたものだと示唆するこんな発言がある。「確かなのは、絵を描いているときは自分がその場所に住んでいるような気持ちになることです」

少なくともこの絵に関して言えば、「その場所」とは無限の広がりを持つ居住不可能な土地で、ひび割れた大地の上に盛り土をした造成地のようなものが見える。手前にある背の高いマストのような形が長い影を落としているが、ほとんど日は差しておらず、水もない。そこにあるのは、茫漠とした灰色の世界に漂う寂寥感だけだ。

7. サルバドール・ダリとルイス・ブニュエル『アンダルシアの犬』(1928年)

『アンダルシアの犬』は、監督が「潜在的な観客を全て疎外」しようとした史上初の映画だ。こう書いたのは評論家のアド・キルーだが、その主張にはそれなりの理由がある。たとえこの映画を見たことがなくても、女性の眼球をカミソリで切り裂く、あの惨たらしいシーンについては聞いたことがあるだろう。撮影に使われたのは人間の目玉ではなく死んだ子牛の目だというが、純粋な恐怖を感じさせることに変わりはない。この場面を見た後では、それまでと違う目で世界を見ることになる。

このシーンは16分の上映時間のほんの一部分で、ほかにも蟻が群がる手のひら、2人の神父と殺されたロバとともに居間を引きずられる2台のピアノ、女性の胸を荒々しく揉む男、消える口など、いくつもの印象的なイメージが出てくる。全体を統合するプロットは特になく、これらの取り留めのないシーンは、当たり前のものとされる空間的・時間的ロジックを撹乱するような編集方法でつなげられている。

この映画は、究極的には人々にショックを与えるために作られたものと言っていい。受動的に生きている観客を覚醒させ、理性に逆らうよう挑発せよと呼びかけるシュルレアリスムの主張を最も明確に表現した作品なのだ。映画評論家のロジャー・イーバートは『アンダルシアの犬』を、その最も有名なシーンにかけて、「目を開かせる」作品だと評したことがある。今もなお強烈さを失わないこの短編映画について、これが唯一可能な説明かもしれない。

6. イセル・コフーン《Scylla(スキュラ)》(1938年)

イセル・コフーンがこの絵で参照しているのは、ホメロスの叙事詩『オデュッセイア』にも登場するギリシャ神話の怪物スキュラだ。主人公オデュッセウスは、やはり神話上の怪物、カリブディスを避けながら水路を通ろうとし、そこでスキュラと遭遇する。水路は細心の注意を払わなければ無傷で抜け出せないほど狭く、スキュラとカリブディスはそれぞれ近くにいる。オデュッセウス自身は難所を無事に抜け出すことができたが、彼の船の乗組員の何人かは船外に放り出され、スキュラの口に飲み込まれてしまった。

コフーンはこの絵のイメージを『オデュッセイア』からではなく、自分が見た夢から取ったと語っている。夢の中で風呂に入っていた彼女は、ふと「感覚の遊離」を感じ、自分の体の一部が岩や海藻に変化していることに気づいたという。絵に描かれているのは変身中の体で、陰毛を海藻として、脚を水面から突き出た2つの岩として表現している。そしてその間をボート(オデュッセウスの船かもしれない)が通り抜けようと近づいている。

シュルレアリスムについて多くの著作がある美術史家のドーン・アデスは、これらの巨石を 「男根的風景」の一部だと表現したが、コフーンはアデスの解釈に対し、自身はこの作品を「主に女性の象徴」として見ていると反論した。しかし、この作品の力強さは、両方の解釈が共存し得ることから来ている。コフーンはこの絵で、ダリがよく使っていた「二重像」、つまり2つの図像を同時に表現するイリュージョンの手法を意図的に踏襲し、男女二元論を崩壊させるためにその手法を用いた。《Scylla(スキュラ)》で印象的に描かれているように、男女の二元的体系は2つが合体することで簡単に崩れ去ってしまうのだろう。

5. ドラ・マール《Père Ubu(ユビュ王の肖像)》(1936年)

この写真に写っているのはいったい何だろう? ドラ・マールはそれについて何の説明もしていない。長い爪、球根のような頭、そして、うろこ状に重なった甲羅を持つこの生き物は、アルマジロだと言われることが多いが、胎児ではないかとする研究者もいる。もしそうだとしたら、それは動物のものなのか、それとも人間のものなのか。作品のタイトルは、ごく僅かではあるが具体的な情報を与えてくれる。そこに出てくる名前は、アルフレッド・ジャリが1896年に発表した戯曲『ユビュ王』から引用されたものだ。ジャリによると、この戯曲の主人公ユビュは動物のような外見で、「あらゆる海洋生物の中で最も醜い船虫そっくり」だという。

船虫であれアルマジロであれ、あるいはまったく別のものであれ、マールが捉えた正体不明の生き物は多くの人を惹きつけてやまない。そして、美術史家のロザリンド・クラウスが「シュルレアリスムを象徴する写真」だと評したこの作品の魅力の源泉は、マールの絶妙かつ奇妙な対象の切り取り方にある。彼女はこの生き物を至近距離から撮影して頭部の大きさを強調し、その特異な構図によって解読に必要な足や背景などのディテールを排除している。

この写真で鑑賞者は、本来はありきたりかもしれない物を見ながらも、得体の知れなさや悪夢のような感覚を覚える。多くのシュルレアリストは必死になって夢にインスピレーションを求めたが、マールにとって奇妙なものを見つけるにはカメラさえあればよかったのだ。

4. レオノール・フィニ《Le Bout du Monde(世界の果て)》(1949年)

美術史家のホイットニー・チャドウィックは、女性シュルレアリストに関する著書の中で、この運動に関わった作家が描く女性像は、その性別によって特徴が異なると指摘している。チャドウィックによれば、男性は女性をエロティックな玩具として描いたのに対し、女性は誘惑的でない形で同性を描写した。レオノール・フィニが手がけた自画像らしき作品《Le Bout du Monde(世界の終わり)》にも、そうした傾向が典型的な形で現れている。絵の中の女性は、その外見も内面も全貌が分からないように描かれているのだ。

沼の中に大きく膨らんだブロンドの髪の女性が立ち、落ち葉や頭蓋骨、鳥のような生き物の頭が水面に浮いている。彼女の背後には燃えるような夕焼けが広がり、周囲には暗闇が迫る。作家自身とおぼしき人物の顔が鏡のような水面に映っているのを見ると、フィニはこの絵で自らの内面を表現しているのではないかと解釈したくなる。しかし、フィニそっくりな無表情の人物は冷ややかなまなざしをこちらに向けるだけで、心の内を一切見せてくれない。

むしろ、この絵のフィニは下を覗き込むことができないようだ。そうしてしまえば、陰鬱な顔をした自分、年齢とともに微妙に怪物的な様相を帯びてきた自分が、かすかな笑みを浮かべているのを見て動揺するかもしれない。フィニは自分自身の死という概念に魅了されており、この作品のタイトルも彼女の中にあった終末の感覚を暗示している。水面に映る姿を見る限り、彼女の最期はそう遠くないようだ。数年後に彼女は同じ主題で別の絵を描いているが、その中にいる彼女の肌はより青白く、髪は乱れており、死に近づいたことが表現されている。

3. フリーダ・カーロ《Lo que el agua me dio(水が私に与えてくれたもの)》(1938年)

このランキングにはシュルレアリストを自認しない女性アーティストが何人かいるが、フリーダ・カーロも自分がシュルレアリストだとは思っていなかった。アンドレ・ブルトンからそう評されることを受け入れていた時期もあったようだが、基本的にはそれを否定している。理由についてはさまざまな推測があるが、カーロ自身はこう言っていた。「私は夢を描いたことはありません。私自身の現実を描いたのです」。一方、美術史家のホイットニー・チャドウィックは、フランス発のシュルレアリスムは男性中心だったため、彼らから疎外されていた女性たちはこの運動に忠誠を誓うことをためらったと書いている。

ともあれ、この作品はシュルレアリスムの歴史の中で重要な位置を占めるニューヨークのジュリアン・レヴィ・ギャラリーで1938年に開催された展覧会に出品されている。また、この絵の主題もシュルレアリスムとの関係を示唆しているように見える。そこには浴槽に浸かるカーロの足元が描かれており、水面には水を噴き出す貝殻や噴火する火口からそびえ立つ高層ビル、木の上にいる巨大な鳥、女性のドレスといった奇妙な光景が浮かんでいる。いくつかのイメージは、それ以前にカーロが描いた別の絵に登場したモチーフだが、ほとんどが鑑賞者にとって不可解なものだった。

カーロの言葉に戻ろう。確かにこの絵はある種の現実を表している。それはこの画家自身にとっての現実だ。足の指が曲がっていたり、片方の太ももに傷跡があったりと、カーロはそれまでに受けた何度もの手術跡が残る自分の身体の特徴を描いている。さらに、この作品は鑑賞者をカーロの視点に引き込むことで、カーロが自分自身を見るように彼女を見ることを要求している。彼女の上に浮かんでいる奇妙な動植物は、科学的にはあり得ない種類のものだ。しかし、全ての物事が必ずしも理性の法則に従うとは限らない。カーロは自分に何が起きたのかうまく説明できないことがあり、脊柱と脚に大怪我を負った1925年のバス事故については特にそうだった。ブルトンの解釈はどうあれ、シュルレアリスムは彼女にとっての現実だったのだ。

2. ルネ・マグリット《イメージの裏切り》(1929年)

壁を覆い尽くす絵画に向けられた大砲や、割れた窓ガラスにその向こうの景色が残っている不思議な光景などを描いたルネ・マグリットは、作品の中でしばしばイメージに暴力を振るい、それが現実の歪曲であることを暴いてみせた。しかし、こうした試みの中でも《イメージの裏切り》ほど、強烈な印象を残すものはない。

作品そのものを見たことがなくても、画中の「これはパイプではない」というフレーズと、それと矛盾するようなパイプのイメージについては聞いたことがあるのではないだろうか。カギとなるのは、「イメージ」という言葉で、これは確かにパイプではなくパイプの絵なのだ。歴史的に絵画は現実の表象だと考えられていたのに対し、マグリットは、芸術作品がしばしば現実とは相容れないことを鑑賞者に気づかせようとした。タイトルにある裏切りという言葉は、芸術の力に対する信頼が崩れたことを示唆している。

そこに夢のようなイメージは出てこないが、《イメージの裏切り》はアンドレ・ブルトンなど数多くのシュルレアリストを刺激し、ブルトンは自身の著作の中でこの絵画にオマージュを捧げている。この作品はまた、さまざまなシュルレアリストの導きの星となっただけでなく、後の芸術運動、とりわけ60年代後半に勃興したコンセプチュアル・アートへの下地を作った。コンセプチュアル・アーティストたちは、マグリットのようにテキストと絵を並置しながら、アートの本質の探求を実践している。

1. ドロテア・タニング《誕生日》(1942年)

シュルレアリスム作品には、人の心や異次元への入り口のメタファーとして開け放されたドアが多く登場する。しかし、ドロテア・タニングの自画像《誕生日》に描かれた無限に連なる扉ほど魅惑的な扉はない。彼女の側にいる翼のある動物は、太古の昔に存在し、神智学者たちがレムリア大陸にいたと信じていた生き物だ。

迷路のように続くドアは、あり得ない光景のように見えるかもしれないが、実はタニングが使っていたニューヨークのスタジオの様子が表されている。複数の部屋が並ぶアパートの窮屈さが絵の中で強調され、そこから抜け出すことは不可能ではないかとすら思わせる。タニングは木の床を傾けて視点を歪め、どこまでも続く部屋の連なりを出口のない中間領域として表現した。ドアノブに片手をかけたポーズで自分を描いたタニングは、いくつもの扉の鍵を開けたのは自分だと言っているかのようだ。

彼女の冷めた視線は心を読まれることを拒み、鑑賞者の目を石壁のように遮る。胸が露わになってはいるが、この絵にエロティックなところはない。さらに、彼女の近くにいる生き物や、スカートを覆う蔓のようなものについての説明もない。この絵に溢れる謎は見る者を悩ませるが、どうやらタニングは、人々を挑発しようと意図的にそれを仕組んだようだ。彼女はこう言っている。「謎というのはとても健全なものです。なぜなら、明白でありきたりなものの向こう側を見るように鑑賞者を促すからです」(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews