「ミューズを超えた」女性シュルレアリストたち──エルザ・スキャパレリ、ドラ・マールなど15人の軌跡

アンドレ・ブルトンの『シュルレアリスム宣言』から100年の節目にあたる今年、世界各地でシュルレアリスム関連の展覧会が開催されている。しかし、この芸術運動に参加した女性アーティストについて語られる機会はあまりない。本記事では15人の女性作家たちの業績を紹介する。

フランスのシュルレアリスムの創始者たちは潜在意識を愛した。また、女性たちをミューズとして、エロティックな欲望の対象として、インスピレーションの源として愛した。しかし、アーティストとして重じていたかというと、少なくとも初期の頃はそうとは言えない。1924年に詩人のアンドレ・ブルトンが『シュルレアリスム宣言』を発表してこの芸術運動が誕生したとき、その中に女性のメンバーはいなかった。

しかし、夢を潜在意識の表出として解釈し、見慣れたものと未知のものを融合させ、理性による抑制を取り払うことを是としたこの運動とその革命的な思想に、女性たちが惹きつけられるのは当然の成り行きだった。そこには、男性シュルレアリストを介して運動に加わった女性もいれば、自ら門戸を叩いた女性もいる。また、シュルレアリスムが国境を越えて展覧会を開くようになり、メンバーが多様化すると、パリ以外に在住する作家も運動に加わるようになった。

「純粋状態に置かれた精神の自動的な動きにもとづいて、口述であれ、記述であれ、あるいは他のどんな方法であれ、思考の実際の働きを表現すること」

ブルトンがシュルレアリスムをこう定義し、基礎的な概念を示してからわずか数年後には、女性アーティストたちがこの運動に積極的に参加し、絵画や写真、コラージュ、アッサンブラージュ(*1)、衣服、彫刻などをシュルレアリスムのグループ展に出品したり、個展を開いたりしている。そして、彼女たちの個展の図録には、仲間である有名シュルレアリストたちが紹介文を寄せて後押しをした。

*1 雑多な物体(日用品、工業製品、廃品など)を寄せ集めて作られた作品やその手法。

ブルトンのシュルレアリスム宣言の年である1924年から、第2次大戦後にマーグ画廊でシュルレアリスムのパリ帰還を祝う大規模な展覧会が開催された1947年までの間に活躍したシュルレアリストの「第一世代」には、ここで取り上げる15人以外にも数多くの女性作家がいる。そして彼女たちはそれぞれ、この運動と複雑な関係を持っていた。

美術史家のホイットニー・チャドウィックは、1985年に出版した画期的な著作『シュルセクシュアリティ:シュルレアリスムと女たち1924-47(原題:Women Artists and the Surrealist Movement)』の中で次のように書いている。

「シュルレアリスムで活躍した女性アーティストが経験したことや関わり方の多様性は、彼女たちが壁にぶつかり、あるいは困難に見舞われたことを示している。(中略)最終的に私はこのような多様性を、彼女たちへの賛辞、個としての強さの肯定、私的な現実が支配する表現形式へのコミットメントの証と見なすようになった」

以下に紹介するアーティストの中には、誇りを持ってシュルレアリストを名乗った者もいれば、シュルレアリストであることを強く否定した者もいる。しかしある意味、枠にはめられるのを拒むのは、いかにもシュルレアリスト的だと言えるのではないだろうか。

1. メレット・オッペンハイム

メレット・オッペンハイムは、日用品、特に女性が使う品にシンプルなアレンジを加えるだけで、それらをとんでもなく奇妙なものに変えてしまった。たとえば、宝石の代わりに角砂糖を金の指輪にはめ込んだものや、2つのハイヒールの靴をローストチキンのように縛り、金属製の大皿に並べた《My Nurse(私の乳母)》(1936-37)という作品がある。そして、彼女が制作した最も有名な作品《Object(オブジェ)》(1936)では、ティーカップとソーサー、スプーンを毛皮が覆っている。ニューヨーク近代美術館(MoMA)で1936年から37年にかけて開催された大規模展覧会「Fantastic Art, Dada, Surrealism(幻想美術、ダダ、シュルレアリスム)」に展示されたこの作品について、当時MoMAの館長だったアルフレッド・H・バーはこう言った。

「毛皮を張ったティーセットは、あり得ない事物の中でも最も極端、かつ最も奇妙なものを具現化している」

理性を無視し、無意識の中の予期せぬつながりを表出させるシュルレアリスムの手法を、オッペンハイムの彫刻は見事に取り入れていた。1932年にスイスのバーゼルからパリに移り住んでシュルレアリストのグループに加わり、マン・レイのミューズとなった彼女は、1936年にバーゼルで初個展を開催。そのとき図録に解説を書いたのは、(一時期恋愛関係にあった)マックス・エルンストだった。オッペンハイムの作品は、アッサンブラージュや絵画、デザイン作品(エルザ・スキャパレリと共同制作された家具やアクセサリーもある)まで多岐にわたる。そんな彼女は枠にはめられることを嫌い、1981年のインタビューではこう語っている。

「私はシュルレアリストと協働したことはありません。いつも自分のしたいことをしていて、たまたま彼らに見出されただけです」

第2次世界大戦の勃発後、遊び心にあふれた自分のオブジェが時代に合わなくなったと感じたオッペンハイムは、絵画に移行した。しかし、次第に抽象度を増していった自作を破壊したり、描き直したりすることもたびたびだったという。そして1950年代後半になると、シュルレアリストたちと決別することを決意。彼女の最後のシュルレアリスム作品は、食器の代わりに裸の女性の上に食べ物を盛り付けた《Spring Banquet(春の饗宴)》(1959)だった。この作品が初めて披露されたのはベルンでのパーティで、その後ブルトンの依頼により1959年にパリで開かれた「シュルレアリスム国際展」で再現されている。

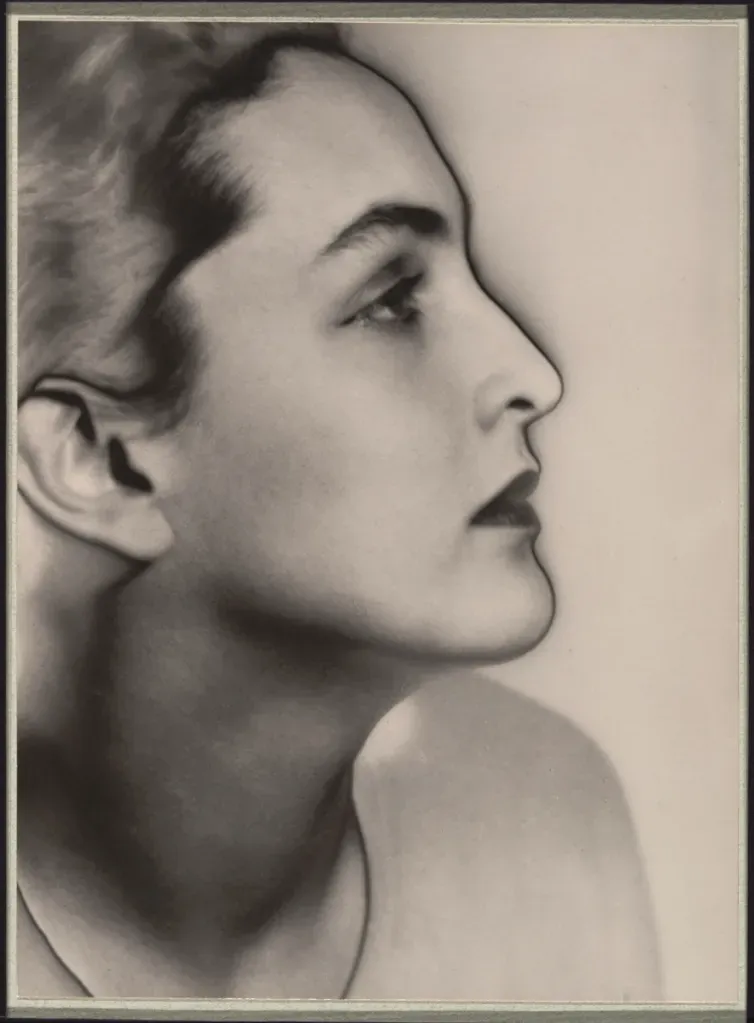

2. ドラ・マール

奇妙さと美しさが融合したドラ・マールの作風。それを象徴する最も有名な写真作品の1つが《Père Ubu(ユビュ王の肖像)》(1936)だ。マールは、作品に登場する不気味だが見るものを惹きつけずにはおかない生き物の正体を明かすことはなかったが、一説ではアルマジロの胎児ではないかとされている。1930年代に彼女が参加した6つのシュルレアリスム展のうち、この作品は(1936年にロンドンで開催されたシュルレアリスム国際展を含む)3つに出品された。

マールは商業写真家として活動しながらシュルレアリストたちと交流し、自身の写真スタジオでメレット・オッペンハイムやフリーダ・カーロのポートレートを撮影している。パリの装飾芸術中央連合(Union Centrale des Arts Décoratifs)では(後にアンドレ・ブルトンの妻となるシュルレアリスムの画家)ジャクリーヌ・ランバと共に学び、同じく写真家であるマン・レイや彼の助手をしていたリー・ミラーとも親しくなった。また、彼女が10年近くにわたり、ピカソの恋人でありミューズであったことはよく知られている。

1931年にピエール・ケフェールと開いた写真スタジオでは、ココ・シャネル、エルザ・スキャパレリ、ジャンヌ・ランバンといった著名デザイナーの依頼を受けて実験的な商業写真を制作。二重露光やフォトモンタージュ、コラージュなどの技法を用いて、現実と虚構の境目を曖昧にし、さまざまなオブジェを意外な方法で組み合わせている。女性の顔の上にクモの巣が重ねられた《The Years Lie in Wait for You(あなたを待ち受ける年月)》(1935)という作品は、アンチエイジングクリームの広告として制作されたようだ。

3. アイリーン・エイガー

アルゼンチン系イギリス人アーティスト、アイリーン・エイガーの制作活動の重要な一部はコラージュだった。エイガーのスタジオにはテキスタイルや化石、骨、貝殻、葉っぱなど、彼女が「素晴らしいがらくた」と呼んだ収集物がたくさん置いてあり、こうした素材の意外な組み合わせから不思議なオブジェが生み出された。石膏の頭部をまっさらなカンバスに見立て、毛皮やダチョウの羽、布、貝殻、宝石で装飾した《Angel of Anarchy(無秩序の天使)》(1936-40)もそうした作品の1つ。とはいえ、彼女はシュルレアリストの教義を丸ごと受け入れることはせず、キュビスムや抽象芸術への志向を否定しようともしなかった。

彼女が初めてシュルレアリストたちに会ったのは1929年のことで、短期間住んでいたパリでブルトンやフランスのシュルレアリスト詩人ポール・エリュアールと親しくなった(後者とは後に不倫関係になっている)。そしてイギリスに戻ってからは、シュルレアリスムの画家ポール・ナッシュと出会い、芸術家同士としても、恋人同士としても情熱的な関係を結んだ。だがその間も、パートナーだったハンガリー人作家のジョセフ・バルドと別れることはなく、彼との関係は50年にわたった。

ナッシュは、1936年にロンドンで開催されるシュルレアリスム国際展の企画をしていたローランド・ペンローズとハーバート・リードにエイガーを紹介。アトリエを訪れた2人は油絵3点とオブジェ5点を選んだが、エイガーはそのときのことをこう振り返っている。

「突然注目されて驚きました。フォルムや主題の極めて私的な組み合わせを探求するのが私のスタイルだったのですが、ある日突然『あなたはシュルレアリストです』と告げられたのです」

彼女はそのレッテルを拒否しつつも、ロンドンやアムステルダムで開催されたシュルレアリスム展に《Angel of Anarchy》を出品している。

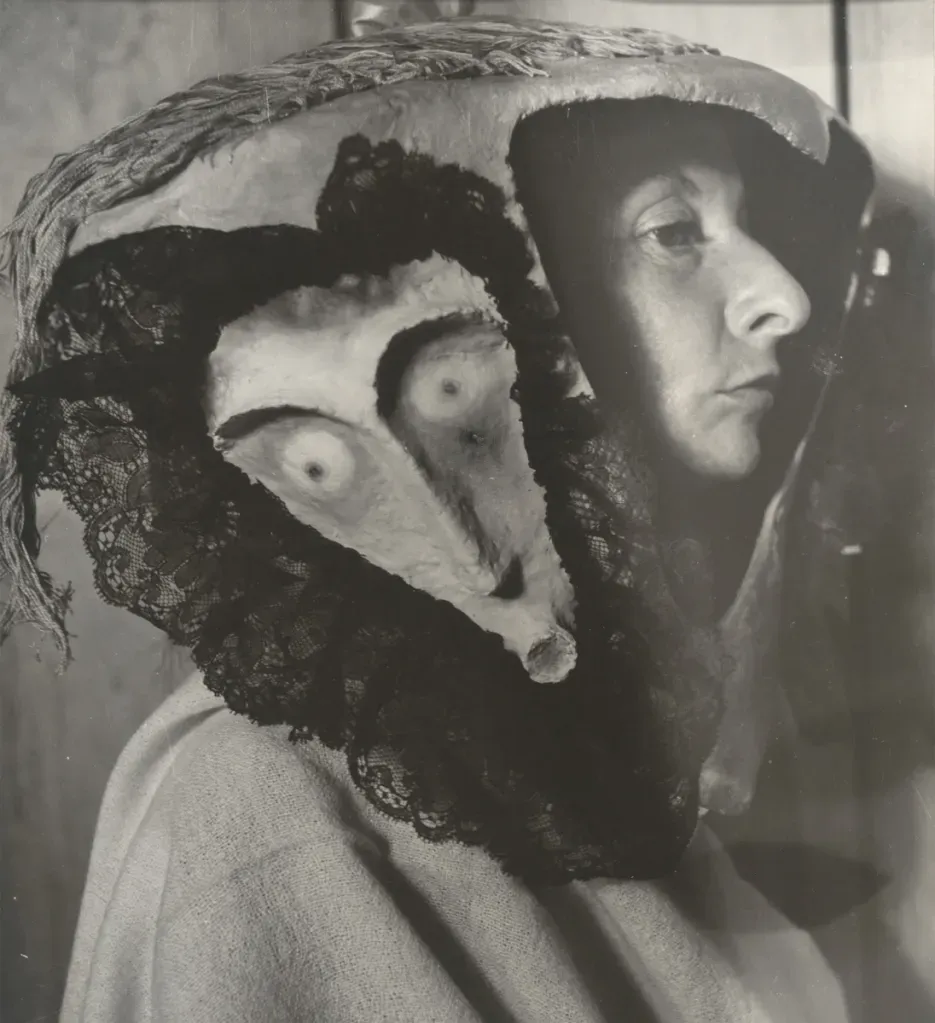

4. レオノール・フィニ

メタモルフォーゼ(変身、変態、変形)、流動性、曖昧さを体現した作家、レオノール・フィニ。スフィンクスのような人間と動物のハイブリッド的存在に魅了されていた彼女は、上半身が女性で下半身がライオンという不思議な生き物を、たてがみのように広がった髪を持つ勇猛な大女が羊飼いのように見守る情景を描いた。この《The Shepherdess of the Sphinxes(スフィンクス飼い)》(1941)は、リアリズムとファンタジーの世界を奇妙な形で組み合わせた作品と言えるだろう。独学で画家になったアルゼンチン系イタリア人のフィニは、自身の身体を使って実験的な表現を追求したことでも知られる。破いた服や仮面などを組み合わせた不思議な衣装に身を包んだ姿は、彼女の友人だったドラ・マールやリー・ミラーが撮影した写真で後世に残された。

フィニのアプローチは、物事の間にある隠された関係を発見するという点でシュルレアリストと共通するところがあったが、本人はその仲間になりたいとは望んでいなかった。シュルレアリスムに反発を抱いていた原因はブルトンで、バイセクシュアルであると公言していたフィニは1994年のインタビューでこう語っている。

「彼の同性愛に対する敵対的な態度と女性差別には辟易とさせられました。女性は黙っているべきという無言の圧力がありましたが、私は自分が男性と何ら変わるところがないと感じていました」

とはいえ、1931年にイタリアからパリに移住した後、彼女は多くのシュルレアリストと出会い、シュルレアリスムの主な展覧会にも参加している。1932年にギャルリー・ボンジャン(当時のディレクターはクリスチャン・ディオール)で初個展を開催。1936年にはMoMAで開催された「Fantastic Art, Dada, Surrealism」展に参加し、シュルレアリスムの支援者だったニューヨークのギャラリー、ジュリアン・レヴィで作品を発表するようになった。その後、第2次世界大戦勃発の直前に、友人のギャラリスト、レオ・カステリが所有するパリのギャラリーでシュルレアリスム家具の展覧会を企画。ペギー・グッゲンハイムが運営するニューヨークのアート・オブ・ディス・センチュリー・ギャラリー(Art of This Century gallery)で、1943年に開催された「31 Women(31人の女性作家)」展にも出品している。

5. ドロテア・タニング

第2次世界大戦中、ヨーロッパを離れてアメリカへ渡ったシュルレアリストたちに出会ったのがアメリカ人画家で彫刻家、詩人のドロテア・タニングだ。シカゴで美術を学んだタニングは、フリーランスのイラストレーターとして働いた後にニューヨークに移住。1936年にMoMAで開催された画期的な展覧会「Fantastic Art, Dada, Surrealism」を見た彼女は、「私がこれまでやってきたことを続けてもいいのだと勇気づけられた」と、のちに回想している。数年後、彼女はギャラリストのジュリアン・レヴィと出会い、彼を通じてナチス占領下のフランスから逃れてきたシュルレアリストたちと知り合った。

その1人であるマックス・エルンストは、1942年に当時の妻ペギー・グッゲンハイムが企画していた「31 Women」展の作品選考を手伝うためにタニングのスタジオを訪れ、イーゼルに置かれた《誕生日》(1942)に目を止める。絵の中では半裸のタニングがドアを開け、その向こうに半開きのドアがどこまでも連なる廊下が続いている。この絵は「31 Women」展に出品され、その後交際を始めたタニングとエルンストは結婚することになる。1946年にグッゲンハイムと離婚したエルンストは、同年にマン・レイとジュリエット・ブラウナーのカップルと合同でタニングと式を挙げ、以後34年間連れ添った。

タニングは非論理的で現実にはあり得ない世界に関心を寄せ、子どものように純粋な女性(femme-enfant )やチェスなど、シュルレアリスム的な主題に取り組み続けた。《Endgame(終盤戦)》(1944)という絵には、チェスの盤上でビショップを踏みつける白いサテンのハイヒールが描かれ、画面の下の方にだまし絵のようなアリゾナの風景(彼女はエルンストとそこで夏を過ごしていた)が描かれている。自らの画風について、タニングはあるインタビューでこう語っている

「平凡でありふれたものには興味を持てないので、孤独で危険な方向に向かわざるを得ないのです。謎めいていると感じられたなら、私の狙い通りにいったということでしょう」

6. リタ・カーン=ラーセン

国際的な芸術運動となったシュルレアリスムの全盛期に活躍した数少ない女性アーティストの1人、リタ・カーン=ラーセンはデンマークに生まれ、1930年代にデンマークのシュルレアリストの一員として活動した。記憶や空想上のオブジェ、夢の一場面などの絵を描いていた彼女は、1935年にコペンハーゲンやオスロ、スウェーデンのルンド、ロンドンのシュルレアリスム展で作品を発表し、1938年にパリで開かれたシュルレアリスム国際展にも参加している。

パリでカーン=ラーセンと出会ったペギー・グッゲンハイムは、自身が運営するロンドンのグッゲンハイム・ジューヌ画廊で彼女の個展を開く。1938年の個展に出品された36点の絵画の1つ、《Know Thyself(汝自身を知れ)》(1937)は女性の姿をした木(femme-arbre)をテーマとした自画像で、赤を基調としたその作品には、女性の唇のような葉をつけた枝が描かれている。カーン=ラーセンはまた、展示作品の額縁を多く自作しているが、その中には長く伸びた木製の杭が植木鉢に刺してあるものもあった。

この個展の直後に第2次世界大戦が勃発してロンドンに留まらざるを得なくなったカーン=ラーセンは、滞在中にイギリスのシュルレアリストたちと親しくなり、他のシュルレアリスム展にも参加している。戦後は抽象へと傾いていき、自然を題材にした作品のほか、陶芸やコラージュ作品も制作した。

7. イセル・コフーン

オカルティストのイセル・コフーンは、1930年代の一時期にイギリスのシュルレアリストと交流し、オートマティスムの技法を熱心に取り入れたが、1940年には彼らとの関係を解消している。主にイギリスを拠点としていたコフーンがシュルレアリスムの存在を知ったのは、1930年代初頭に短期間パリに滞在したときのことだった。ロンドンに戻った彼女は、ニュー・バーリントン・ギャラリーズで開催された1936年のシュルレアリスム国際展を鑑賞し、関連するサルバドール・ダリの講演会を聞きに行った。ちなみに、このとき潜水服を着て登場したダリが窒息しそうになったことは後々まで語り継がれている。

非常に写実的でありながら、さまざまに解釈できる情景を描いたダリが「偏執狂的・批判的」と呼んだ方法に興味を持った彼女は、植物を擬人化した作品を制作するようになる。たとえば《Scylla(スキュラ)》(1938)という絵は、水辺にある岩と見ることもできるし、水浴中の彼女自身の下半身を岩と海藻で表現した自画像と見ることもできる。作品タイトルは、狭い水路に住み、そこを通る船乗りたちを餌食にしていたギリシャ神話の怪物にちなんだもの。

コフーンは、1939年にロンドンのメイヤー・ギャラリーでローランド・ペンローズと2人展を開き、14点の油絵と2点の彫刻を出品した。しかし翌年には、オカルトの研究に専念するため、イギリスのシュルレアリスムとは袂を分かった。しかし、彼女はその後もオートマティスムの技法を使い続け、生涯シュルレアリストであるように感じていたと語っている。

8. レメディオス・バロ

スペイン生まれのレメディオス・バロは、細密画家のような入念さと正確さでもう1つの現実を描いた。その内面的で想像力溢れる絵の中には、彼女が創り出した独特の世界が広がり、動物、植物、人間、機械的なオブジェが全て相互につながっている。絵の中に登場する人物は、ハート形の顔と大きな鼻、ふさふさとした髪、アーモンド形の大きな目など、バロの身体的特徴を反映していた。彼女はまた、シュルレアリストたちがよく用いていたデカルコマニー(*2)の技法でイメージの転写を行っている。

*2 フランス語で転写の意。絵の具を塗った紙を半分に折り、再び開いて偶発的な模様を得たり、絵の具やインクを垂らして別の紙を押しつけたりして偶発的な模様を得る技法。

バロは1937年にスペインからパリに移ってからシュルレアリストグループの一員となり、彼らと一緒に作品を発表するようになる。しかし、シュルレアリストたちとは動物界、植物界、鉱物界を結びつけるという共通の関心を持ちつつも、彼女はオートマティスムの手法を取ったり、偶然に任せたりせず、入念な計画に基づいて絵画を制作した。1957年のインタビューでバロは、パリでシュルレアリストたちと活動した時期についてこう振り返っている。

「彼らの展覧会に作品を出品したこともありましたが、私は話を傾聴するだけの目立たない存在でした。彼らと一緒にいたのは、ある種の親近感を感じていたからですが、今はどのグループにも属していません。頭に浮かんだものを描く、ただそれだけです」

1941年、ナチスの侵攻を前にフランスを脱出したバロはメキシコに移り住み、そこでレオノーラ・キャリントンをはじめ、ヨーロッパから逃れてきたシュルレアリストたちと知り合う。政治亡命者のヴァルター・グルーエンと親密になったのもこの頃で、彼の精神的・経済的支援によって芸術に専念できるようになった。彼女の最も意欲的な作品は、1953年にグルーエンと結婚してから1963年に54歳で亡くなるまでの間に制作されている。

9. ケイ・セージ

アメリカ生まれの画家ケイ・セージは、ジョルジョ・デ・キリコを彷彿とさせるニュートラルな色調を用い、心の状態や精神の視覚的なメタファーとして風景を表現した。主に画家として知られるが、詩集も出版しており、初期の頃はイタリアとフランスを拠点に活動していた。彼女の風景画は、大抵がらんとしていて人の気配がない。また、実際の場所ではなく想像で描かれた空間には、未完成の建物が立ち並んでいることが多い。たとえば《Tomorrow Is Never(いまだかつて明日はない)》(1955)という絵では、靄のようにたゆたう雲の間から、作業用の足場に囲われ布に包まれた謎の高層建築がいくつもそびえ立っている。

ワシントンD.C.とローマで美術を学んだセージは、1937年にパリに移り住み、そこでシュルレアリスム運動に参加していた何人かのアーティストと知り合う。第2次世界大戦が勃発すると、交際していたシュルレアリスムの画家イヴ・タンギーとともにニューヨークに移り、ブルトンらの渡米手続きを手伝った。セージは最終的にタンギーとラスベガスで結婚し、コネチカット州ウッドベリーに居を構えた。そこでアーティストとして最も充実した日々を送り、作品制作のほかフランスのシュルレアリストたちの展覧会を企画している。

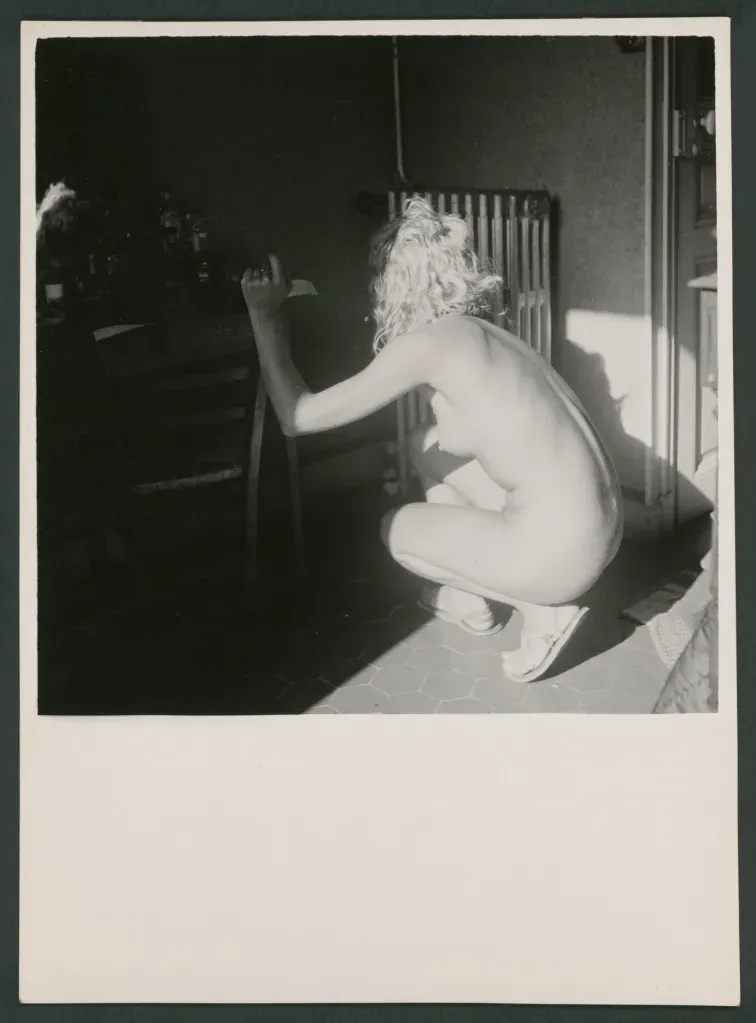

10. リー・ミラー

アメリカ生まれの写真家リー・ミラーは、撮影される側としてキャリアをスタートさせている。ヴォーグ誌でモデルになった彼女は、10年も経たないうちに初めてのセルフポートレートを撮影(ヴォーグ誌1930年9月号に掲載)。その独創性あふれる作品は、ミラーがモノクロームの芸術に斬新な視点をもたらすことを予感させた。そして、ヴォーグ誌で彼女を撮影した写真家の1人、エドワード・スタイケンからマン・レイに弟子入りすることを勧められたミラーは、1929年にパリに移り住む。

マン・レイに師事しながら、彼の助手としてスタジオで働き(同時に恋人兼ミューズでもあった)、モダニズムのアーティストたちと交流した彼女は、レイとともに白と黒を反転させるソラリゼーションの技法を発明した。そのきっかけは、印画紙の現像中に誤って暗室の照明を点けてしまったことだったとミラーは語っている。ちなみに、レイの《Indestructible Object(不滅のオブジェ)》(1923)に使われたメトロノームの振り子に付いているのはミラーの目を撮影したものだ。

パリ時代にも自分の写真を撮り続けていたミラーは、1932年にマン・レイのもとを去り、ニューヨークに戻って自分のスタジオを開いた。1934年にはアジズ・エルイ・ベイと結婚し、彼とともにカイロに移り住む。カイロに住んでいた頃、彼女はたびたび1人でパリを訪れ、そこでアーティストのローランド・ペンローズと出会った。1939年になると、ミラーはペンローズとの関係を深めるためロンドンに移住。第2次世界大戦が勃発したばかりのこの頃、英国版ヴォーグ誌の編集部ではスタッフが従軍したため空きが出ていた。そこでカメラマンとして雇われたミラーは、シュルレアリスムのバックグラウンドと持ち前の想像力をフルに発揮して活躍した。

たとえば、エクササイズの特集では、同じコマに二重、三重の露光を行って、1枚の写真の中で身体が動く様子を見せている。また、1942年末の帽子とスーツの特集では、デザイン部門の協力を得て複数の肖像写真をトランプカードのように並べた画像を制作した。これは、シュルレアリストグループと親しい女性を被写体としたトランプを作ろうというマン・レイのアイデアに触発されたのかもしれない(ただし、このプロジェクトは完結しなかった)。また、空爆で破壊されたヨーロッパの建物や、ニューヨーク自然史博物館の恐竜の骨格標本の前など、一風変わったロケーションでファッション写真を撮影している。

11. アリス・ラホン

先史時代の洞窟画とシュルレアリスムから同じようにインスピレーションを受けたフランス生まれの画家、アリス・ラホン(生まれた時の姓はフィリポ)は、神話や魔法、記憶などをテーマに質感豊かな絵を描いた。1920年代のパリの芸術家サークルでは主に詩人として知られていたラホンは、当時の夫だった画家のヴォルフガング・パーレンとともにブルトンが率いるシュルレアリストのグループの一員となり、1930年代を通じて彼らとともに活動した。

ラホンは、1939年にパリを訪れたフリーダ・カーロと出会っている。カーロは帰国後、彼女とパーレン、そして友人の写真家エヴァ・スルツァーをメキシコ・シティに招いた。メキシコ滞在中に第2次世界大戦が勃発すると、パーレン夫妻はそこに永住することを決める。メキシコで絵を描き始めたラホンは、キャリントンやバロなどメキシコを拠点とするシュルレアリストのグループに加わり、1941年に最後の詩集を出版してからは絵画に専念。1946年にメキシコ国籍を取得し、47年にはパーレンと離婚してアリス・ラホンと改名した。

ラホンの作風は具象的で、針金や紐、火山岩、砂、クレヨン、ガッシュ、インクのほか、蝶の羽や鳥の羽根などのファウンドオブジェ(*3)を使用。また、カンバスの上にざらざらとした質感の表面を作り、それを引っ掻いて下の層を露出させるスグラフィートという技法を用いた。1945年にサンフランシスコ近代美術館で個展を開き、ペギー・グッゲンハイムのアート・オブ・ディス・センチュリー・ギャラリーでも作品を展示した彼女は、こんな言葉を残している。

「目に見えない存在は私たちに語りかけ、それが描き出す世界は幻影となって姿を現します。私たち一人ひとりの中にある驚異への憧れを呼び覚まし、そこへと戻る道筋を示してくれるのです」

*3 自然にある物や日常生活で使われる人工物。また、それらをその物自体として作品に取り込むアート。

12. ヴァランティーヌ・ユゴー

サイコロを持つ白い手袋をはめた手。その手首の部分から、茶色の手袋をはめた別の手の指が白い手袋の中に侵入しようとしている──。不穏な雰囲気のこの作品《Object(オブジェ)》(1931)は、ヴァランティーヌ・ユゴーがパリのシュルレアリスム研究所(この芸術運動の宣伝機関として、また情報センターとして1924年に設立された)に在籍していた頃に制作したアッサンブラージュだ。彼女がシュルレアリスムのオブジェを作り始めたのはこの頃だったが、アーティストとしては何年も前から活動しており、主にファッションイラストを描いたり、バレエ・リュスや演劇作品、仮装舞踏会のための仮面や衣装をデザインしたりしていた。

ユゴーは、1933年にパリで開催されたシュルレアリスム展に《Object(オブジェ)》を出品したほか、1936年にMoMAで開催された「Fantastic Art, Dada, Surrealism」展にも油彩画(エリュアールやブルトン、トリスタン・ツァラ、ルネ・クルヴェル、バンジャマン・ペレ、ルネ・シャールらシュルレアリスムの詩人の肖像を記憶に基づいて描いた絵など)を出展した。そのほか、コラージュやドライポイント(銅版画)、リトグラフによる作品は、1933年から37年にかけて発表されたシュルレアリスムの出版物で挿絵に使われている。彼女はまた、シュルレアリストの間で流行していた「優美な死骸」ゲーム(*4)にブルトンやエリュアール、ツァラ、グレタ・クヌートソンらと参加。その結果生まれたドローイングのいくつかは、1936年のMoMAの展覧会で展示された。しかし1940年代に入ると、ユゴーはシュルレアリスムを離れ、本の挿絵や舞台衣装・装置デザインの仕事に戻っている。

*4 複数のアーティストで1つの絵を完成させること。自分が描いた絵が見えないよう、繋ぎ目だけを残して紙を折り曲げ次の参加者に渡し、最後に全員が完成図を見ることができる。絵だけでなく、詩などのテキスト作品でも行われた。

13. ジャクリーヌ・ランバ

女性を単に美しいミューズとしてしか見ない傾向がシュルレアリスムにあったとすれば、才能豊かで、ひときわ美しいジャクリーヌ・ランバほど不利益を被った作家はいないだろう。彼女自身も外見が足枷になっていたことを認識しており、70代のとき「もし私があれほど美しくなかったら」と、美術史家のマルティカ・サウィンに漏らしている。

フランス生まれのランバは、最初から画家だったわけではない。1926年から29年までパリの装飾芸術中央連合(Ecole de l’Union Centrale des Arts Decoratifs)で学んだ彼女は、書籍や広告、テキスタイル、大手小売店の包装紙のデザインを手がけるようになった。絵を描き始めたのは、そうした仕事をしているときだ。1934年にブルトンの著作を読み始めたランバは、その年にカフェで偶然を装って彼と出会い、2人は3カ月もしないうちに結婚した。結婚式に家族は出席せず、エリュアールとアルベルト・ジャコメッティが立会人となり、マン・レイが写真を撮影。レイは、マネの《草上の昼食》を念頭に置いて、エリュアールとジャコメッティの側に裸で座るランバを撮影している。

夫婦仲は当初から不安定で、ランバは絵に対する自分の情熱をブルトンが軽視していると感じていた。それでも彼女は、シュルレアリストたちが共同制作の手法としていたデカルコマニーや「優美な死骸」ゲームに参加し、1935年と36年にはシュルレアリスムの展覧会に作品を出品。ロンドンでのシュルレアリスム国際展には、オブジェ2点と、暗い水面に擬人化された貝殻が浮かぶ楕円形の絵画《Les Heures(時間)》(1935)を出展している。また、1938年にパリで開催されたシュルレアリスム国際展にも出品したほか、パリのマーグ画廊で開催された戦後初のシュルレアリスム展「La Surréalisme en 1947(1947年のシュルレアリスム)」にも参加したが、その頃にはこの芸術運動への関心を失っていた。

ほかの女性シュルレアリストに比べてランバがあまり知られていないのは、アーティストというよりブルトンの妻として見られてしまうこと、そして初期の作品がほとんど残っていないことが理由だろう。第2次世界大戦中にブルトンとパリを逃れた際にフォンテーヌ通りのアパルトマンに置いていった作品は、1954年に戻ってきたときには全て消失していた。また、彼女自身、シュルレアリスムの様式で制作した自作の多くを破壊している。

14. エルザ・スキャパレリ

ファッションは、シュルレアリストが現実世界で人間の身体を超現実的に表現できる場だった。そして、その表現においてイタリア生まれのクチュリエ、エルザ・スキャパレリの右に出る者はいなかった。スキャップの愛称で知られたこのデザイナーは、手袋の指先に爪をつけたり、ベルトのバックルに手をつけたり、遊び心あふれる風変わりなデザインを数多く生み出した。また、前衛的なフランス人画家フランシス・ピカビアの妻だった友人のガブリエル・ピカビアを通じて数多くのシュルレアリストと知り合い、コラボレーションを行っている。

初期のコラボレーションの1つは1936年にダリと行われたもので、ポケットがあるはずの場所に引き出しがついたスーツの女性を描いたダリのデッサンをもとに、黒いプラスチックのつまみが付いた引き出しがあるように見える紺色のベルベットのスーツとコートを制作。それを1936〜37年の冬のオートクチュールコレクションで発表した。同年、メレット・オッペンハイムが、スキャパレリのために毛皮で覆われたブレスレットをデザイン。これは、オッペンハイムの有名な毛皮のティーカップに先駆けて作られている。1937年にはレオノール・フィニがスキャパレリブランドの香水「ショッキング」のためにトルソー型のボトルをデザインした。ちなみに、ボトルの形はハリウッド女優のメイ・ウェストの身体に着想を得たと言われている。

スキャパレリの服は、奇妙ではあるが着やすいという絶妙なバランスでデザインされていた。たとえば、ハイヒールの靴を逆さにしたような帽子《Shoe Hat(シューハット)》(1937)は、フェルトとベルベットでできており、着用するのに苦労は要らなかった。また、ダリと共同制作した《Skeleton Dress(スケルトンドレス)》(1938)は、肋骨や背骨、骨盤が浮き出た特徴的なデザインのタイトなロングドレスで、クレープ織りの布地を使い、綿を挟み込んだキルティングを施して骨を立体的に表現している。

15. クロード・カアン

フランス生まれのクロード・カアン(出生時の名はリュシー・シュウォブ)は、写真やフォトモンタージュ、パフォーマンス、詩などの幅広い分野で創作活動を行った。1920年代から30年代にかけて主にパリで活動した彼女は、肖像写真やセルフポートレートを数多く制作。それらの作品には分裂したり二重になったりしたイメージや鏡像、男女どちらともつかない中性的な人物が頻出する(改名した名前が示す通り、彼女のジェンダーは流動的なものだった)。また、さまざまなオブジェを並べたミニチュアの世界や静物を撮影した「写真的な絵画」と呼ばれる作品もある。

カアンは1930年代にシュルレアリスムと関わりを持ち、その宣言にも署名したが、正式なメンバーだったことはなかった。しかし、1936年に開催された「Exposition Surréaliste d'Objets(シュルレアリストのオブジェ展)」など、シュルレアリスムの展覧会には何度か参加している。1936年の展覧会のために執筆した「家の中にあるモノたちに注意せよ」と題されたエッセイの中で、彼女は「自分自身で非合理的なオブジェを発見し、扱い、飼いならし、作るべきだ」と書いている。また、テニスボールを目玉のようにペイントし、巻き毛で覆った作品も出品した。

生涯のパートナーだったシュザンヌ・マレルブ(マルセル・ムーアという名で活動)とは、たびたび共同制作を行った。代表的なものには、カアンが自身の経験にもとづく詩や夢を綴った1930年の詩集『Aveux non Avenus(道でなく告白)』の挿絵に使われたフォトモンタージュがある。1939年、ユダヤ人だった2人はナチスの迫害を逃れるため、パリから英仏海峡に浮かぶチャンネル諸島のジャージー島に移住。2人はそこで政治的なフォトモンタージュを制作しただけでなく、レジスタンス運動にも参加したため、1944年に逮捕され、終戦まで獄中で過ごすことになった。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews