加藤翼の参加型アートで大盛り上がり! ロングアイランドの奇妙なアートパーティをリポート

森の中の松葉が散らばる小道を、一列になってゾロゾロ進んでいく。周囲を取り囲むポリネシア風の松明には火が灯り、あちらこちらにパフォーマーが見える。何やらオカルトじみた雰囲気が漂うのは、ニューヨーク州ロングアイランドにあるウォーターミル・センターのチャリティイベント、「STAND(スタンド)」だ。

最初に出会ったのは、大きな卵の中から顔を出した男だ。「ウォーターミル・センターへようこそ」と、男はささやき、甲高く笑い、歌う。私の連れは、その声を「邪悪なミニオンズみたい」と言った。

道の真ん中にリズ・グリンの彫像が並んでいる場所では、二手に分かれた参加者たちが写真を撮っていた。体は雑で素朴な作りなのに、顔は精巧だ。その顔に炎が落とす影が不気味だった。少し先では、手入れの行き届いた芝生に掘られた墓の中で、頭に電球をつけた男が体をくねらせている。階段を上ってウォーターミル・センターの建物に向かうと、開けた場所に出る。さあ、パーティの始まりだ。

ウォーターミル・センターのチャリティイベント「STAND」は、ロングアイランドの避暑地、ハンプトンズ界隈の夏の催しの中でもダントツに人気がある。近隣地区の文化施設で資金集めのために行われる着席型のガラディナーとは対照的で、アーティスト・イン・レジデンスの作家たちなどによるパフォーマンスや音楽、ビジュアルアートの展示が楽しめる。

このイベントを企画・運営しているのは、同センターの創設者でアーティスティック・ディレクターのロバート・ウィルソンだ。実験演劇の演出家として長年活躍してきた彼は、作曲家フィリップ・グラス、振付家ルシンダ・チャイルズと共同で制作した前衛オペラ「浜辺のアインシュタイン」で広く知られている。

ウィルソンは、演出家としての成功をもとに、自らの膨大なアートコレクションを収蔵するウォーターミル・センターを設立。フォークアートやデザイン家具、演劇制作に関するアーカイブからアグネス・マーティンの抽象画、リチャード・セラの彫刻作品まで、幅広くユニークなコレクションには、ウィルソン独特のこだわりが反映されている。

ウォーターミル・センターはまた、アーティスト、作家、学者がコレクションに囲まれて滞在しながら制作や研究を行うアーティスト・イン・レジデンスでも評価が高い。

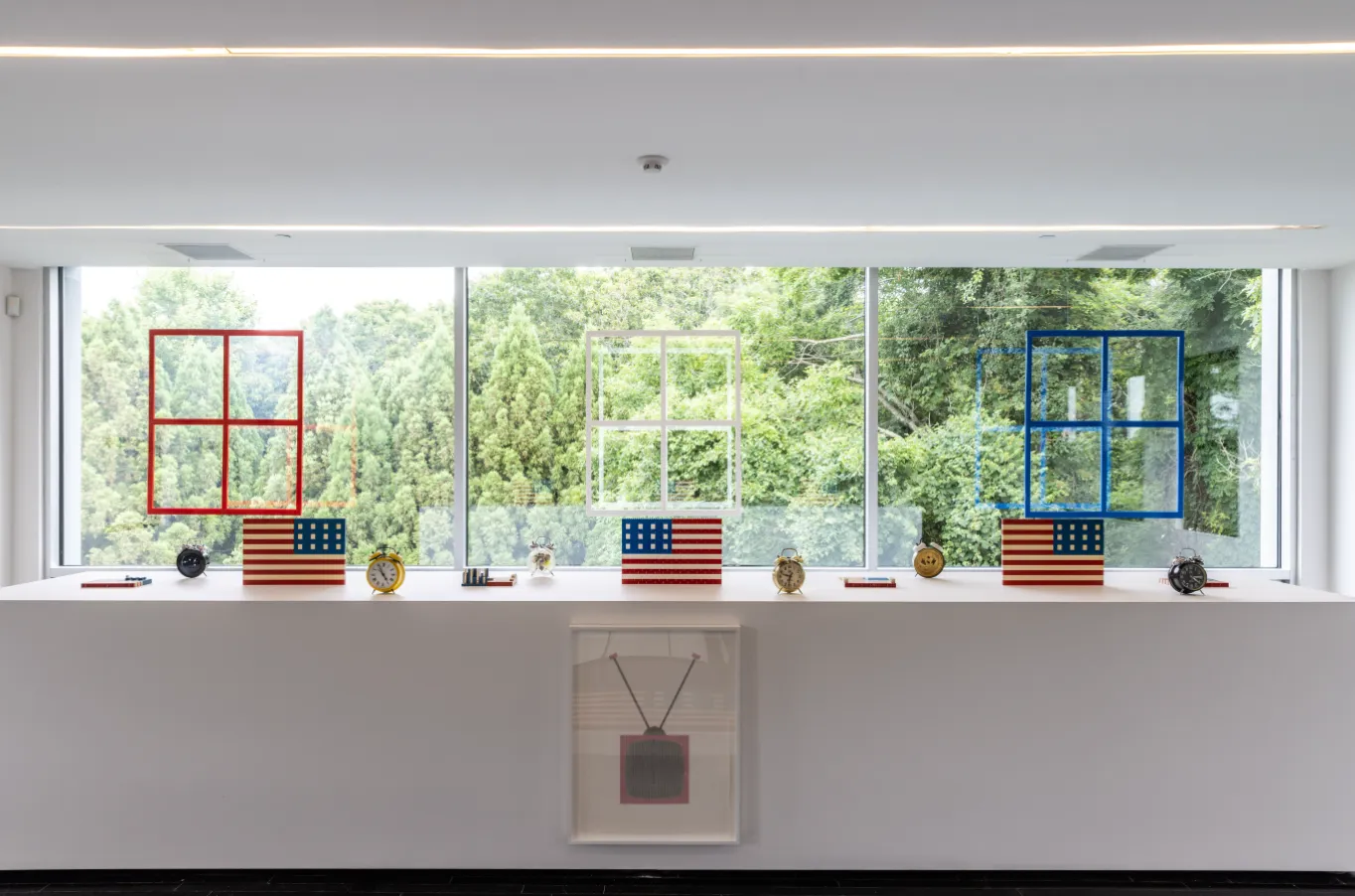

クリストファー・ノウルズ作品の展示風景 ©Maria Baranova

7月最後の週末に開かれた今年のイベントでは、30周年記念企画としてクリストファー・ノウルズの作品展示が行われた。この企画は、ウィルソンにとって、とても重要な意味を持つ。

ゲストの出入りを見渡せる場所に腰掛けた80歳のウィルソンは、ARTnewsの取材に「彼の作品をこんなふうに展示するのが夢だった」と語った。ウィルソンは、ノウルズが子どもの頃からパトロンとして支援を続け、コラボレーションも行っている。ノウルズの詩を「浜辺のアインシュタイン」に織り込み、10代のノウルズを同作品に出演者として起用したのだ。

「知的障害者の施設にいる時に見つけて、天才なのに『治療』されなければならないなんておかしいと思った。それで一緒に暮らすようになったんだよ」と、ウィルソンは遠くを眺めながら振り返る。

ウィルソンが自閉症のノウルズを知ったきっかけは、家族ぐるみの友人から《Emily Likes the TV(エミリーはテレビが好き)》(1970頃)というオーディオ作品をもらったことだった。ここからウィルソンとノウルズの生涯にわたる友情が始まる。今回のイベントでは、「エミリーはテレビが好き、エミリーはテレビが好き、だって彼女はテレビを見ている、だって彼女はテレビが好きなんだ」と、催眠術のようなビートに乗って繰り返される歌が鳴り響く中、紙に大量の文字をタイプしたノウルズの作品が展示された。

色彩を爆発させたロバート・ナバの絵画も飾られていたが、その子どもが描いたような作品と、ノウルズの「エミリーはテレビが好き」の繰り返しは絶妙なコントラストに感じられた。ちなみに、会場には、ナバが所属するペース・ギャラリーのオーナー、マーク・グリムシャーと、グリムシャーの妻でボールルーム・マーファの共同設立者であるフェアファックス・ドーンの姿もあった。

《Emily Likes the TV》のトランスのような雰囲気は、この夜行われたパフォーマンス全体に共通していたと言ってもいいだろう。夕暮れの光が木々の合間から差し込む森の中ではミュージシャンがエレキギターをかき鳴らし、その向かいでは韓国人振付師のテイ・リムが、足首に布製の球と鎖をつけて踊る「Leave(離れる)」を上演。さらに森の奥深くにいたのは、トランペットと二胡を組み合わせたような楽器を演奏する女性だ。

ゲストたちがロゼワインを飲みながらオードブルやシーフードシチューを味わっている芝生の上では、ニューヨーク、北京、バンクーバーで活動する振付師、ニニ・ドニエがパフォーマンスをしていた。ドニエは、蛍光グリーンの巨大な毛糸の玉を押したり引いたりし、時には座っているゲストに衝突。その様子は、まるでスローモーションの列車事故のようで、ゲストは衝突の瞬間を撮影したり、飲み物をひっくり返されないようグラスをつかみ取ったりしていた。

加藤翼《Manhattan Go(マンハッタン・ゴー)》 Jason Crowley/BFA.com

穏やかで風変わりな空気に包まれたこのイベントに、意表をつくようなクライマックスをもたらしたのが最後のパフォーマンスだ。登場したのは、木でできた高さ6メートル以上もある構造物。これは、ウォーターミル・センターのアーティスト・イン・レジデンスで活動している日本のパフォーマンスアーティスト、加藤翼の《Manhattan Go(マンハッタン・ゴー)》で、建築現場の足場に固定された船のような形をしている。

作品には両端にロープが何本もかけられ、ゲストはこのロープを引っ張って巨大作品を水平な状態から垂直に引き起こす。ローファーに白いパンツ姿の男性や、ヒールを脱いだ女性たちが取っ手を握り、10秒のカウントダウンの後にロープを引き寄せるが、巨大な作品はびくともしない。

自らパフォーマーになったゲストたちは、それぞれが強くロープを引っ張り続けるが、うまく息が合わない。加藤はハンドマイクを持って走り回り、ゲストを彫刻の反対側の端に集まるように誘導し、「押せ!」と号令をかける。最後は、ギャラリー、ザ・ホールのディレクター、レイモンド・ブルマンが並外れた高身長を生かして作品を地面から押し上げた。

すると、重く巨大な作品が奇跡的に立ち上がり始め、ほんの一瞬、これまで懸命にロープをたぐり寄せようとしていた人々のほうへと傾きかけた。が、幸いなことに事故は起きていない。(翻訳:清水玲奈)

※本記事は、米国版ARTnewsに2022年8月1日に掲載されました。元記事はこちら。