パフォーマンス・アートの系譜【前編】──ダダ、シュルレアリスムに見る胎動、革命・戦争との関わり(1700年代〜1920年代)

最近とみに存在感を増しているパフォーマンス・アートは、いつ、どのように始まり、発展していったのか? その軌跡を概観する企画の前編では、パフォーマンス・アートのルーツと20世紀前半における発展をまとめた。

第1次世界大戦期に発展を始めたパフォーマンス・アート

「パフォーマティブ」という言葉は、「キュレーテッド」と同様、現代のカルチャーシーンで頻繁に使われるようになった単語の1つだ。しかし、この言葉が広まるにつれ、本来の意味が薄れてしまったきらいもある。かつてパフォーマンス・アート(あるいは単にパフォーマンス)は、生活における体験と芸術における体験の間に存在する障壁を取り払おうとする先鋭的なジャンルだった。そして、今日でも1つの芸術的メディアとして活発に作品が発表されている。しかし、かつても今も、何をもってパフォーマンス・アートとするのか、その認識には若干の混乱があるように思える。

その理由は、このジャンルそのものが内包する矛盾に起因しているかもしれない。劇場の舞台で演じるという伝統を排しながらも、同時に演劇、ダンス、音楽の要素を取り入れているという矛盾だ。

本質的に一時的なものであるパフォーマンス・アートは、従来の絵画や彫刻といった有形のビジュアル・アートとは異なるが、写真やビデオ、映画でパフォーマンスを記録することで実体のあるものとなる。そして、理論上は、芸術的な意図さえあれば、あらゆるものが、どこで行われても、パフォーマンス・アートになり得るのだ。そうした性質を持つパフォーマンス・アートの歴史が、そのカテゴリー自体と同じくらい複雑なのも不思議ではない。

1900年代初頭のパフォーマンス・アートは第1次世界大戦を取り巻く状況から発展したが、第2次世界大戦中は目立った活動は見られず、20世紀半ばに再燃した。以来70年以上にわたり、パフォーマンス・アートは、その意味するところに多少の誤解はあるにせよ、世界中に広まり、数多くの人々を魅了するまでに成長した。

《パラード》から《本日休演》へ:シュルレアリストのパフォーマンス

1916年にスイスのチューリヒから始まった芸術運動のダダは、瞬く間にヨーロッパやアメリカの都市へと広がっていった。中でもパリではこの運動の実践が活発に行われたが、ダダから分かれたシュルレアリスムが台頭するにつれ、2つの潮流には軋轢が生まれている。1921年5月13日、かつてはダダの信奉者だったモーリス・バレスの著作を告発するため、ダダイストたちは模擬裁判を開く。そこに参加したシュルレアリスムの創始者アンドレ・ブルトンは、この模擬裁判を乗っ取ってダダ批判を行い、ダダイスト分裂のきっかけを作った。

この時期の前衛的舞踊の代表作に、ロシア出身のセルゲイ・ディアギレフが主宰したバレエ団、バレエ・リュスが1917年に上演した《パラード》がある。そして、シュルレアリスムのパフォーマンスは、1924年に上演された2幕の即興バレエ《本日休演》である種の完成を見る。バレエ、ミュージックホール、映像などのジャンルをまたぐこの作品には、フランシス・ピカビアやエリック・サティ、マルセル・デュシャンといった何人ものダダイストが登場するが、このバレエの夢のような雰囲気は、まさにアンドレ・ブルトンの脚本から生まれたものだった。

中心に電球がある円盤型の鏡が並ぶ壁をバックに上演が始まると、舞台を歩き回るデュシャン、バケツからバケツに水を注ぎ続けるヘビースモーカーの消防士、客席から歩いてくるガウン姿の女性、その後ろをついてくるシルクハットに燕尾服の男たちと、様々なことが同時多発的に起こる。幕間に流された映像作品《Entr’acte》(*1)にも、劇場の屋上でチェスをするマルセル・デュシャンとマン・レイ、葬儀用馬車を引いてエッフェル塔の周りを走り回るラクダ、ひげの生えたバレリーナのスカートの中など、バレエと同じような分裂的イメージが溢れていた。そして、幕切れにヌードで登場するのがデュシャンとポーランド人モデルのブローニア・パールムッターだ。彼らは、ルーカス・クラナッハ(父)の絵画《アダムとイヴ》(1526)を再現していた。

*1 アントラクト:幕間に演奏される音楽や短いショーなど。

パフォーマンスとパリのアヴァンギャルド

19世紀末のパリでは、裕福な市民階級が称号を買って成り上がった新興貴族や高級娼婦が入り乱れるいかがわしい裏社交界的なものが存在した。そこで好まれた奇抜で前衛的な演劇や演奏会の代表的なものに、1896年初演のアルフレッド・ジャリによる戯曲『ユビュ王』や、前述の即興バレエ《パラード》(1917)などがある。後者は、4人の前衛芸術家が共同制作したもので、ジャン・コクトーが脚本を、パブロ・ピカソが舞台美術を、レオニード・マシーンが振付を担当。エリック・サティはタイプライターやサイレン、飛行機のプロペラ、紙テープに株価情報を印字する機械、ぐるぐる回す抽選機などのノイズで構成した音楽を生み出した。

《パラード》は、ボードビルやラグタイムといった大衆的な演芸や音楽、そしてパリの街角で見かける人々の暮らしを反映するものだった。しかし、このバレエへの評価は真っ二つに分かれ、音楽を酷評した批評家とコクトー、サティの間で激しい論争が起きた。

オスカー・シュレンマーとドイツモダニストのパフォーマンス

1920年代のパリでは、荒唐無稽なダダのパフォーマンスが、洗練されたシュルレアリスムの演劇へと進化していった。一方、ドイツの美術学校バウハウスでは、パフォーマンスが正式な授業として取り入れられた。

1919年に建築家のヴァルター・グロピウスがドイツのワイマールに設立したバウハウスは、作曲家のリヒャルト・ワーグナーが唱えた「総合芸術」の考え方に基づき、異なる分野の芸術の融合を試みた。

パフォーマンスの授業では、舞台美術のワークショップを担当していたオスカー・シュレンマーが教鞭を取っている。「人間」という題がつけられたシュレンマーの授業は、身体と空間の相互作用に焦点を当てたもので、彼の代表作《トリアディック・バレエ》にもその原理が反映されている。1922年に発表されたこの作品は、ダンスというよりも、幾何学的な衣装を身にまとったパフォーマーを通じて色彩と心的状態との関係を観察するものだった。

第1次世界大戦後のベルリンでは、ドイツの敗戦に対する不満と怨嗟が渦を巻いていた。その中で、パフォーマンスはブラックかつコミカルな展開を見せる。たとえば、《Dada Death(ダダの死)》(1918)では、風刺作家でダダイストのジョージ・グロスが、不敵にほほ笑む骸骨のマスクをかぶって町の大通りを練り歩いた。

マルセル・デュシャンがアメリカに滞在していた時期のニューヨーク・ダダの仲間内では、1913年にニューヨークにやってきたエルザ・フォン・フライターク=ローリングホーフェン男爵夫人のふざけた仕草がパフォーマンスの象徴だった。貴族との短い結婚生活で男爵夫人の称号を得た彼女の、ポーランドでの旧姓はエルザ・ヒルデガルト・プロッツという。

エルザは廃品を使った制作活動もしていたが、主な作品は自らの身体を用いたもので、ブルジョア階級や家父長的社会秩序を批判するものだった。自由恋愛を主張していた彼女は、トマト缶で作ったブラジャーを身に付け、生きたカナリアを入れた鳥かごを首にかけて、グリニッジ・ヴィレッジをよく歩き回っていた。1917年、マルセル・デュシャンが匿名でニューヨーク・アンデパンダン展に出品し、その後の現代美術の在り方を大きく変えた便器の作品《泉》は、エルザが制作に関わっていたのではないかと考える研究者もいる。

彼女はデュシャンに夢中になっていたが、その想いは報われなかった。それでも、「マルセル、マルセル、地獄のように愛してる、マルセル」と言いながらデュシャンの記事が載っている新聞紙を自分の裸の体にこすりつけるパフォーマンスが1912年に生まれている。

また、1921年にはマン・レイとマルセル・デュシャンによる映画《陰毛を剃るエルザ男爵夫人》に出演し、文字通り陰毛を剃るパフォーマンスを行った。しかし、おそらくレイとデュシャンはこの映画が常軌を逸し過ぎていると考えたのだろう。ネガフィルムは破棄され、現存するのは一部のスチール写真のみだ。

不条理の追求:ダダのパフォーマンス

第1次世界大戦によってドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、オスマン帝国が崩壊し、1つの時代の終焉がヨーロッパにもたらされた。イタリア未来派やロシア未来派がこうした旧秩序の破壊を歓迎したのに対し、ダダは大戦の殺戮やその余波を否定的に捉えていた。

ダダは、作家で詩人のフーゴ・バル、バルの妻で詩人のエミー・ヘニングス、ルーマニア出身の詩人トリスタン・ツァラ、同じくルーマニア人の画家マルセル・ヤンコに端を発する。彼らは1915年の冬、チューリッヒのキャバレー・ヴォルテールに集まり、不条理こそが崩壊しつつあるこの世界を解明する唯一の策であるとでも言うように、ナンセンスな朗読会や演奏会を行っていた。

ロシア革命期におけるパフォーマンスの政治との関係

イタリア未来派の作家・詩人であるフィリッポ・トンマーゾ・マリネッティは戦争を賛美し、のちにムッソリーニの支持者になったという政治的な背景はあったものの、未来派が目指したのは基本的に文化面での破壊だった。一方、未来派の影響が広がったロシアでは、革命によって帝政が終わり、前衛芸術の中心的役割を担うようになったパフォーマンスがソビエト連邦の誕生を後押ししている。

劇作家のニコライ・エヴレイノフは、1917年の10月革命から3周年になるのを記念して、集団スペクタクル(*2)《冬宮奪取》を上演。これは、赤軍や帝政時代のバレエ団を含む大量のエキストラを動員し、徹夜で行われた壮大なスケールのパフォーマンスだった。サンクトペテルブルクの宮殿前には迫力ある絵画作品などが飾られ、頭上では花火がさく裂する。サーチライトでかつての皇帝の宮殿が照らし出される中、装甲車やトラックが何千人もの労働者を乗せて行進するパフォーマンスで熱狂は最高潮に達した。

*2 大がかりな舞台装置、絢爛豪華な衣装や照明、大群衆などを使い、強烈な印象を与えることを意図した演劇や映画などの作品やその場面。

このスペクタクルに合わせ、共産党の宣伝列車が地方を走っている。列車の側面は念入りに描かれた絵で覆われ、中には抽象絵画のようなものもあった。こうした宣伝列車は、停車駅で労働者の楽園を賛美するパフォーマンスも行っている。

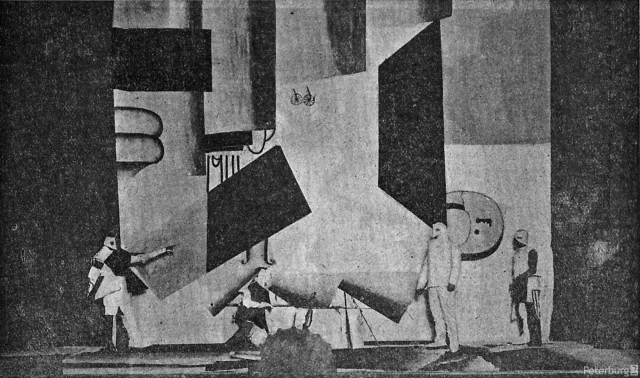

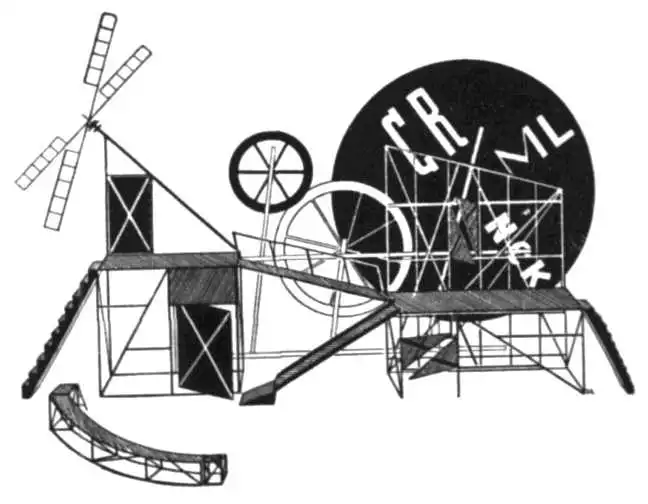

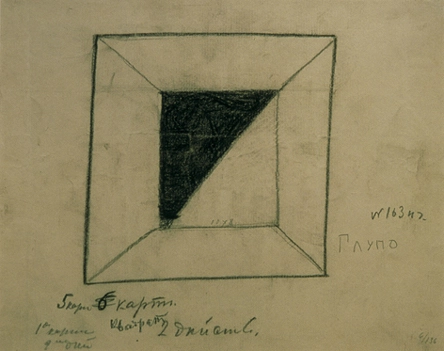

一方、国家主導ではないロシア未来派のパフォーマンスもあった。オペラ《太陽の征服》(1913)ではカジミール・マレーヴィチが衣装と舞台美術を手がけ、フセヴォロド・メイエルホリドの《堂々たるコキュ》(1922)では、ロシアの前衛芸術や構成主義を代表する画家、リュボーフィ・ポポーワが大胆な舞台セットを制作している。

イタリア未来派の過激なパフォーマンス

挑発的なパフォーマンスで世間をあっと言わせた最初の芸術運動は、初期モダニズムの中でも最もダイナミックで予測不可能なものだった。フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティが1909年に発表した「未来派宣言」によって誕生した未来派は、目端が利く論客でもあったマリネッティの演出で当時の人々を熱狂の渦に巻き込んでいる。

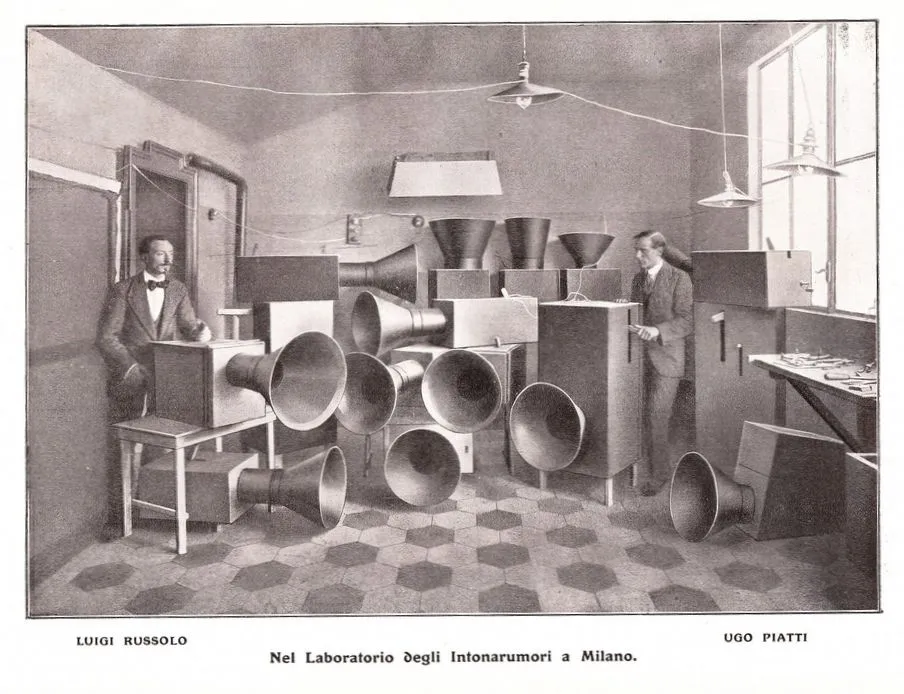

論争を起こすことの宣伝効果を理解していたマリネッティは、「未来派の夕べ」というシリーズイベントを開催。このパフォーマンスは、たいていフランチェスコ・バリラ・プラテッラのシンフォニーで幕を開け、ルイージ・ルッソロの雑音楽器「イントナルモーリ」がそれに続く。

未来派の夕べの中心は詩の朗読や絵画の展示だが、政治的なアジテーションが含まれることもあり、扇動された観客による暴動へと発展することも少なくなかった。さらに、ジャコモ・バッラ、ルイージ・ルッソロ、フォルトゥナート・デペーロといったアーティストたちは、操り人形から雑音を響かせる実験楽器まで、既存の芸術の境界を押し広げる作品を生み出した。

20世紀以前のパフォーマンスの源流

パフォーマンス・アートの種がいつ蒔かれたかについては議論の余地があるが、いくつかの事例にその「萌芽」を見ることができる。

18世紀末、絶対王政の打倒からフランス革命が始まった。急進派であるジャコバン派が独裁的権力を握った頃、著名画家のジャック=ルイ・ダヴィッドは政権の公式宣伝官を務めていた。ジャコバン派は革命の理念を神格化し、カトリック教会に取って代わるものだとして祝賀するスペクタクル「最高存在の祭典」を企画し、ダヴィッドがその演出を担当した。

恐怖政治を行った独裁者ロベスピエールが主宰したこの祭典は、1794年6月8日にパリのシャン・ド・マルス公園で行われた。そこには人工の山が築かれ、その頂上付近には火が炊かれた鉢が置かれた。そのそばに立つ柱の上には神像が乗せられ、兵士たちが彫像の乗った山車を引いて山を登っていく。

ダヴィッドの演出は、彼の作風である新古典主義をモチーフとした馬鹿騒ぎと言えるだろう。同じような全体主義的演出は、ボリシェヴィキによるサンクトペテルブルクの冬宮襲撃を再現したロシアの集団スペクタクルや、もっと怪しげなナチスの集会などにも見られる。

ダヴィッドの作品が豪華なショーとしてのパフォーマンスの前触れであったとすれば、ジェラール・ド・ネルヴァルと彼のペットのロブスター、ティボーの伝説的エピソードは、アーティスト個人の芸術的試みとしてのパフォーマンスを予見させるものだ。

19世紀のロマン派の詩人で、フラヌール(目的なく街を散歩する者)としても知られるネルヴァルは、ロブスターを長い青色のリボンにつないでパリの街中を散歩し、街の人々を驚かせたという。その説明を求められたネルヴァルは、「なぜロブスターを散歩させるのが、犬の散歩より馬鹿げていると言える?」と答えたという。

このエピソードを作り話と見る向きもあるが、ここには人々に衝撃を与えるというパフォーマンス・アートの根源的な動機が示されている。

ジャンルとしてのパフォーマンス・アートの誕生

私たちが考えるようなパフォーマンス・アートというジャンルが出現したのは、1960年代後半から70年代にかけてのことだ。この時代は、20世紀のモダニズムが終焉を迎え、伝統を捨て去ることで芸術が進歩するという理論が成熟した時期でもある。この理論によれば、芸術に残るのは、その背後にあるアイデアだけだ。50年前にマルセル・デュシャンによって提唱されたこの概念は、「非物質的な」オブジェとして、さらにコンセプチュアリズムやパフォーマンスの表現方法としてよみがえったと言える。

パフォーマンス・アートの発展は70年代のカウンターカルチャーの激動とも重なるが、欧米ではその10年ほど前から広がりを見せていた。特に70年代のニューヨークは、アートの中心地ではあったものの、産業の空洞化や白人居住者の郊外への移住で経済的衰退が顕著だった。ダウンタウンの閉鎖された工場や倉庫は、居住スペースとしても仕事場としても十分な広さがあり、安い賃料で借りられた。さらに、パフォーマンスの練習をするスタジオとしても使いやすく、観客を入れることもできた。

ダウンタウンの発展はやがて、非営利の「オルタナティブ・スペース」を通じてパフォーマンス・アートの体系化と組織化につながっていく。そして、ザ・キッチン、アーティスツ・スペース、フランクリン・ファーネス、ホワイト・コラムスといった非営利アートスペースが、コマーシャルギャラリーで扱うには一過性かつ先鋭的すぎる形態のアートやパフォーマンス・アートを紹介する場として活躍した。

こうしてパフォーマンス・アートの認知度が高まるにつれ、誕生当初からアヴァンギャルドの原動力であったという文脈が強まっていった。そして、この文脈を確固たるものにするためには、パフォーマンス・アートの歴史を改めて整理する必要があった。

ザ・キッチンの元キュレーター、ローズリー・ゴールドバーグは、1988年にパフォーマンス・アートに関する最初のまとまった研究を発表。彼女はそこでパフォーマンス・アートの歴史を20世紀初頭にまでさかのぼらせ、その後の研究者は、さらにそれ以前へと時代を巻き戻した。パフォーマンス・アートの前身が実体を持つものとして認識されるようになったのは、こうした研究の功績だと言える。(翻訳:鈴木篤史)

from ARTnews